23/03/2012

TCHEKHOV A SAKHALINE

Qu’on imagine à 9000 kilomètres de Moscou, au large de la Sibérie, une île tout en longueur battue par la pluie et par les vents, au climat hostile connaissant des écarts annuels de température de plus de 60°, aux épais brouillards, au relief parfois difficile surtout dans sa partie sud, aux sols ingrats tapissés de marécages ou couverts par l’impénétrable taïga et on aura une idée de ce que découvrit Anton TCHEKHOV lorsqu’il débarqua à Sakhaline le 5 juillet 1890.

A ces hostilités naturelles il faut ajouter la colonie pénitentiaire peuplée de criminels de droits commun des deux sexes et de détenus politiques que les Russes y déportèrent dès 1857, assurés qu’ils étaient de ne plus les voir paraître sur le continent.

Le récit de Tchékhov est passionnant ; à ses talents de médecin, il ajoute ceux d’ethnologue et de géographe confirmés auquel rien ne doit échapper des spécificités de l’île qu’il a choisi d’étudier. A trente ans, c’est un homme dans la force de l’âge qui se lance dans l’aventure. Il le faut ! parce que la traversée de l’immense Sibérie, partie en train partie en bateau, en voiture et à pied, équivaut à un véritable parcours du combattant. Quoique malade, il lui faut affronter le froid atroce qui sévit nuit et jour auquel s’ajoutent les intempéries qui le pénètrent jusqu’aux os et, aux premiers rayons de soleil l’agressivité des bataillons de moustiques assoiffés de sang. Les accidents de voiture ne sont pas rares sur le parcours et le franchissement des coupures naturelles s’avère, le plus souvent, problématique.

Taïga sibérienne

Parvenu à Nikolaïevsk, à l’embouchure du fleuve Amour, il ne lui reste plus qu’à passer la Manche de Tartarie pour poser enfin le pied sur l’île du Diable ! Dès lors plus rien ne va échapper à l’observateur sagace qu’est notre aventurier. Tout est prétexte à, descriptions, analyses et exposés scrupuleux du milieu qu’il découvre. Le lecteur marche dans ses pas et mesure à quelles extrémités de misère et d’infamie en est arrivée la population, tant locale qu’allogène, de Sakhaline…

Ce sont les Japonais les premiers qui explorèrent l’île au XVIIe siècle ; puis vint le tour des Russes. D’un commun accord, les deux empires se partagèrent le territoire pour moitié, le sud revenant au Japon jusqu’à ce que ce dernier, en 1875, propose à la Russie d’échanger sa part contre les Kouriles. Dès lors, elle devenait seul propriétaire de ce morceau déshérité de terre insulaire de 1000 kilomètres de long sur une largeur variant de 6 à 160 kilomètre au gré de la latitude.

Tchékhov débarque à Sakhaline en été ; il lui faut donc franchir la passe sur le Baïkal qui, comme il l’écrit, « est tenu de toucher Sakhaline plusieurs fois par été, au Poste d’Alexandrovsk et à celui de Korsakovsk, au sud… » Le reste de l’année, la Manche prise par les glaces transformant l’île en archipel, les plus téméraires où les insensés peuvent toujours tenter de la traverser à pied…

Détroit de Tartarie

Sakhaline, que borde sur sa côte orientale la mer d’Okhotsk, est grande comme deux fois la Grèce ou si l’on préfère, une fois et demie le Danemark.

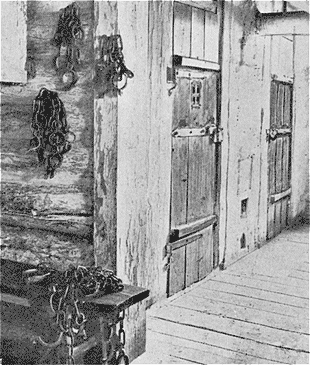

Dès qu’il arrive à Alexandrovsk, Tchékhov est frappé de la pauvreté de la nature : « … ce ne sont que souches carbonisées ou troncs de mélèzes desséchés par le vent et les incendies, dressés comme des aiguilles de porc-épic. (…) Pas un pin, pas un chêne, pas un érable — rien que des mélèzes étiques, pitoyables, comme rongés qui, loin de faire, comme en Russie, l’ornement des forêts et des parcs, dénoncent un sol palustre, misérable et un climat rigoureux. » Quant aux maisons, elles sont tout bonnement à l’image du reste, pauvres et bâties de bois. L’auteur s’y attardera quand il visitera les isbas des « relégués » ou les iourtes des Giliakhs et des Aïnos, les naturels du lieu.

Aïnou

Le Commandant et le Gouverneur de l’île le reçoivent avec d’autant plus d’aménité qu’ils pensent que leur hôte a été détaché sur place par une société savante ou un journal. Il n’en est rien, c’est de son propre chef que Tchékhov est venu passer trois mois à Sakhaline. Il reçoit néanmoins l’autorisation de se rendre où bon lui semblera et de rencontrer qui il voudra hormis les détenus politiques.

Fort de ces autorisations, il commence par établir méthodiquement, sur des fiches imprimées à cet effet, un recensement de la population des colonies qu’il visite. Tâche ingrate et fastidieuse mais ô combien précieuse ! Les fiches, qui possèdent douze entrées, font apparaître (outre les renseignements coutumiers tels que le nom, l’âge, le sexe, l’adresse) la qualité des recensés (on sait s’il s’agit de forçats, de relégués, de paysans proscrits ou de citoyens libres), leur religion, leur niveau d’instruction et s’ils reçoivent ou non des subsides de l’état.

Il se déplace d’isba en isba et il constate trop souvent que rien ne lui parle « de soin ménager, de confort, de solidité du foyer. La plupart du temps, je trouve le propriétaire seul, célibataire rongé d’ennui, qui semble paralysé par son oisiveté forcée et par la lassitude. (…) Le poêle est éteint, en fait de vaisselle, il n’y a qu’une marmite et une bouteille bouchée avec du papier. »

Il commence par explorer le centre de l’île autour de la Douïka, vallée à l’origine inexploitable que le travail de galérien des forçats a permis de mettre quelque peu en valeur, mais à quel prix ! « Ajoutez à cette somme de labeur et de lutte où l’on vit des hommes travailler dans l’eau jusqu’à la ceinture, les gelées, les pluies glaciales, le mal du pays, les humiliations, les verges, des tableaux terribles viendront envahir votre imagination. »

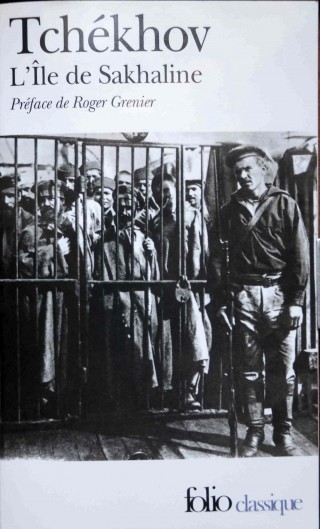

Ferrage des prisonniers

En poursuivant le récit de Tchékhov, on mesure la misère des détenus et leur condition de vie désastreuse:

« Tous les travaux de construction et l’essouchement furent effectués par les forçats. Jusqu’en 1888, date où fut édifiée l’actuelle prison, ils vivaient dans des huttes dites « iourtes ». C’étaient des cabanes en rondins enterrés à une profondeur de deux archines à deux archines et demie (un mètre quarante à un mètre soixante-quinze) avec des toits de terre battue à double pente. Les fenêtres étaient petites, étroites, à ras du sol, il y faisait noir surtout l’hiver, lorsque les iourtes étaient recouvertes de neige. L’eau du sous-sol montait parfois jusqu’au niveau du plancher, le toit de terre et les murs poreux à demi pourris ruisselaient constamment, de sorte qu’il régnait dans ces caves une humidité terrifiante. Les hommes dormaient sans quitter leur pelisse. Autour de ces masures le sol et l’eau du puits étaient constamment souillés de fiente humaine et de toute sorte de déchets, car il n’y avait ni cabinets ni décharge pour les ordures. »

Au sort des hommes voués à l’épuisement, à la violence, à la boisson, aux accidents et aux maladies pernicieuses il faut ajouter celui des femmes qui pour survivre, libres ou détenues, n’avaient d’autre issue que de se livrer à la débauche et d’y contraindre leurs propres filles dès leur jeune âge.

Lors de sa visite de la prison d’Alexandrovsk, il note le peu de soins apportés à la nourriture des prisonniers, l’absence totale d’hygiène, la promiscuité et ses conséquences à quoi s’ajoute l’absence totale du moindre élément de confort :

« Le forçat rentre des travaux qu’il effectue le plus souvent par mauvais temps, les vêtements transpercés et les souliers pleins de boue ; il n’a pas où se sécher ; il suspend une partie de ses habits près de son bas-flanc, et l’autre, encore mouillée, il l’étend sous lui en guise de literie… »

Il n’y a guère que la nature pour offrir quelque réconfort et si le mélèze partout domine, il demeure néanmoins quelques lieux privilégiés comme la vallée de l’Arkaï pour retenir l’attention du narrateur:

« Outre la beauté de sa disposition, elle est si riche en couleurs, que je ne vois pas trop comment éviter la comparaison usée du tapis bariolé et du kaléidoscope. Voici une verdure épaisse, gorgée de sucs, avec ses bardanes géantes toutes mouillées encore d’une pluie récente ; juste à côté, sur un petit espace qui ne fait guère plus de trois sajènes (six mètres) verdoient un peu de seigle, puis un carré d’orge, puis encore des bardanes, derrière une minuscule pièce d’avoine, puis un carré de pommes de terre, deux tournesols malingres à la tête pendante, puis un triangle de chanvre vert foncé, ici et là se redressent fièrement les candélabres de quelques ombellifères ; toute cette mosaïque est parsemée de petites touches roses, pourpre et vermillon posées par les pavots. »

A Douï, Tchékhov visite la colonie agricole de Sakhaline ; c’est à peine si la prison doit lui envier quelque chose ! Les dortoirs sont occupés par des forçats dont certains accompagnés de leur femme et de leurs enfants. Il les décrit tour à tour, tous sont logés à la même enseigne ; dans l’un d’eux : « un surveillant, un sous officier, sa femme âgée de dix-huit ans, et leur fille ; un forçat et son épouse — de condition libre ; un colon forcé ; un forçat, etc. A ces locaux dignes des Barbares, à ces conditions de vie telles que des jeunes filles de quinze et seize ans sont contraintes de dormir côte à côte avec des forçats, le lecteur peut juger du manque de respect, du mépris avec lesquels sont traités ici ces femmes et ces enfants qui sont pourtant venus volontairement, comme on tient peu à ces êtres, et comme on est loin de toute idée de colonisation agricole. »

Les détenus s’ouvrent à lui, racontent leurs crimes et leurs misères ; beaucoup d’assassins récidivistes, de voleurs impénitents et de falsificateurs. Ce peuple de déchus n’a plus rien à attendre sinon le pire qui consiste à recevoir les verges, le fouet ou à être envoyé aux mines. Et c’est chaque jour trois à quatre cents forçats qui sont désignés pour extraire de la couche carbonifère un mauvais charbon. Quant à ceux qu’on envoie aux travaux routiers dans le froid glacial ou les tempêtes de neige, leur sort ne vaut guère mieux. Mais le pire ne réside pas dans la dureté des travaux miniers où tout se fait à bras d’homme y compris le voiturage des wagonnets qu’il faut pousser et tirer sur des pentes impossibles, il tient « à l’ambiance, la bêtise et la malhonnêteté des gradés inférieurs, qui font qu’à chaque pas les détenus ont à souffrir l’arrogance, l’injustice et le caprice. »

Travaux routiers

Valent-ils mieux que les cafards et les punaises qui sont l’un des fléau de Sakhaline ? « Les murs et le plafond étaient recouverts d’une sorte de crêpe de deuil qui ondulait comme poussée par la brise ; quelques points isolés qui allaient et venaient en hâte et sans ordre, permettaient de deviner de quoi était faite cette masse pullulante et moirée. On entendait des bruissements, des chuchotements à moitié étouffés, à croire que cafards et punaises tenaient quelque hâtif conciliabule avant de se mettre en chemin. »

Il semble, dans cet enfer, que seuls les Ghiliak aient été de nature à apporter quelque note de gaîté. Tchékhov s’attache à les décrire, note leur sociabilité, il observe que « leur expression ne trahit aucunement le sauvage ; elle est toujours réfléchie, humble, naïvement attentive ; tantôt elle s’éclaire d’un sourire large et béat, tantôt elle devient pensive et douloureuse comme celle d’une veuve. » Ils se sont adaptés au climat rude de l’île et ont en conséquence construit leurs iourtes (d’été et d’hiver) et façonné leurs vêtements. Et le narrateur d’ajouter que les Ghiliak, contrairement aux détenus, « n’ont rien de belliqueux, qu’ils répugnent aux querelles et aux bagarres et s’accommodent pacifiquement de leurs voisins. »

Contrairement au nord et au centre de Sakhaline, le sud de l’île paraît plus hospitalier :

« Les colonies du Sud ont des particularités qui ne sauraient échapper à quiconque arrive du Nord. En premier lieu, il y a moins de misère. (…) Les habitants paraissent plus jeunes, plus sains, plus vigoureux (…) On en trouve qui, à vingt ans ou vingt-cinq ans, ont déjà purgé leur peine et occupent les lots qu’on leur a assignés. »

Curieusement, et cela n’échappe pas au médecin qu’est Tchékhov, cette partie de l’île est marquée par la fréquence des empoisonnements à l’aconit (Aconitum napellus).

Il s’attarde, en véritable anthropologue, à nous décrire les aborigènes du Sud que sont les Aïno et s’interroge sur leur probable disparition du fait des guerres, de la stérilité des femmes et surtout des maladies que sont le scorbut, la syphilis et la variole. Comme les Ghiliak, les Aïno sont doux et ne supportent pas la violence ; en quoi ils ne furent guère difficiles à soumettre !

C’est dans le sud de l’île que se sont établis le plus souvent les « propriétaires forçats » :

« Lorsqu’il a fini son temps, le condamné est libéré des travaux forcés et passe dans la catégorie des colons relégués. Ce qui se fait sans délai.(…) Après dix années de résidence à titre de colons forcés, les relégués bénéficient du statut de paysan, condition nouvelle qui leur apporte des droits importants. »

Tchékhov évoque la vie des villages et de leurs autorités, puis il se penche, au chapitre suivant, sur la question féminine.

Alionuska, Victor VASNETSOV 1881

La plupart des femmes sont venues rejoindre leurs époux ou un membre de leur famille. Le narrateur nous prévient : « Ce sont pour la plupart des victimes de l’amour ou du despotisme familial. » Compte tenu de la prédominance de la population masculine de l’île, on imagine le sort réservé aux femmes qu’on prostitue, qu’on vend, qu’on loue, qu’on prête… Quand un convoi de prisonnières arrive sur l’île, les plus jeunes et les plus belles sont filtrées pour être affectées comme domestiques chez les fonctionnaires ou leur servir de compagnes :

« La prison s’est totalement désistée des forçates en faveur de la colonie. Lorsqu’on les emmène à Sakhaline, on ne songe ni à leur châtiment ni à leur amendement, mais à leur aptitude à engendrer des enfants et à tenir une ferme.(…) On voit quelquefois arriver au bagne une vieille femme et sa fille déjà adulte ; elles entrent toutes deux en concubinage chez des colons et se mettent à accoucher à qui mieux mieux. »

Dans le dernier tiers de sa relation, Tchékhov se livre à une étude démographique, sociologique et économique de l’île dont la principale ressource est consacrée à l’activité de la pêche quand la saison s’y prête, c’est-à-dire très peu de jours dans l’année. Le reste du temps, il faut faire avec les très maigres ressources locales, insuffisantes à nourrir la population laquelle doit affronter comme elle le peut la famine qui frappe en priorité le jeune âge :

« Les enfants de Sakhaline sont pâles, maigres, inertes : ils sont vêtus de guenilles et toujours affamés. Comme le lecteur le verra par la suite, ils meurent presque exclusivement de maladies du tube digestif. Une vie de famine, une nourriture qui consiste, parfois durant des mois entiers, de rutabagas et rien d’autre ou, dans les foyers plus aisés de poisson salé, les basses températures et l’humidité soumettant la plupart du temps l’organisme des enfants à une mort lente, par épuisement, par dégénérescence progressive de tous les tissus… »

Les prisonniers connaissent aussi la faim et le pain qu’on leur donne est abominable : « Quand on le rompait, on voyait de fines gouttelettes d’eau étinceler au soleil, il vous collait aux doigts, se présentait comme une masse sale, gluante qu’il était impossible de prendre en main sans dégoût. » Aussi quelques-uns tentent-ils l’évasion avec l’aide des Ghiliak qui les font traverser en canots ou, lorsque la Manche de Tartarie est prise par les glaces. Mais on ne s’échappe pas de Sakhaline sinon pour être déchiqueté par les ours ou mourir de froid dans les marais de l’impénétrable taïga ; c’est pourquoi, le plus grand nombre des évadés reviennent toujours aux prisons, préférant encore à l’enfer du froid sibérien celui des châtiments corporels qui les attend.

Taïga de Sakhaline

L’ouvrage s’achève sur l’hôpital d’Alexandrovsk et ce qu’on y trouve… C’est l’œil du médecin et la plume de l’écrivain qui parlent, et certains détails sont bien de nature à évoquer au lecteur ce que découvrira quarante ans plus tard en visitant l’URSS, un autre médecin écrivain, Louis Ferdinand CELINE…

La misère russe, la misère noire, dostoïevskienne, Tchékhov comme Céline savaient de quoi ils parlaient pour l’avoir tous deux approchée de près...

« Cela suffit au fond ces trois mots qu’on répète : le temps passe… cela suffit à tout…

Il n’échappe rien au temps… que quelques petits échos… de plus en plus sourds… de plus en plus rares… Quelle importance ? » ( LF Céline, Bagatelles pour un Massacre).

15:29 Publié dans notes de lecture | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tchékhov, sakhaline, île, sibérie, tartarie, moscou, russes, taïga, colonie, détenus, forçats, relégués, amour, japonais, kouriles, korsakovsk, mélèzes, ghiliak, aïno, détroit, neige, glace, froid, isba, iourte, galérien, mines, prison, barbares, cafards, punaises, médecin, alexandrovsk, urss

27/02/2012

GUERRES DES BOERS

Le 27 février 1881 à Majuba Hill, près de Volksrust, en Afrique du Sud, 450 Boers, sous la direction de Nicolas Smit, défirent les 400 hommes du général Colley qui trouva la mort au cours de cette bataille alors que les trois-quarts de ses soldats furent tués ou capturés. Cet épisode sanglant entre la British Army et les colons hollandais qui comprenaient dans leurs rangs de nombreux français ou descendants de français, constitue ce qu’il est convenu d’appeler la première guerre des Boers connue également sous le nom de « Guerre du Transvaal » qui se déroula du 16 décembre 1880 au 23 mars 1881.

Majuba Hill

Les origines de cette guerre sont dues à la suprématie que la couronne britannique entendait faire régner sur les mers en s’assurant la route des Indes qui passait par Le Cap, dans le même temps qu’elle entendait s’approprier les richesses du sous-sol sud- africain constituées par les diamants de Kimberley et les gisements aurifères du Transvaal. Elle voyait d’autre part d’un mauvais œil s’installer des colons portugais au Mozambique, des colons allemands dans ce qui sera la future Namibie, des belges au Congo et des français à Madagascar qu’elle regardait comme autant de concurrents menaçants.

C’est en 1648 qu’un bateau hollandais, le Harlem, s’échoua dans la baie de la Table, à la pointe sud occidentale de l’Afrique australe et c’est dans ces circonstances dramatiques que furent jetées les bases de la future ville du Cap qui va se développer à partir de 1652 quand mouillèrent les trois navires du commandant Van Riebeeck. Ces premiers occupants hollandais, qui découvrirent une terre à peu près vierge de tous habitants, furent rejoints à la fin du XVIIe siècle par des huguenots français. Au siècle suivant, les Boers (cultivateurs), qui n’occupaient jusque-là que la côte, décidèrent, pour échapper aux limites territoriales imposées par la Compagnie des Indes Orientales de se déplacer vers l’intérieur des terres.

On leur donna le nom de « Treckboers » (treck=déplacement). Après la main mise des Britanniques sur la colonie du Cap en 1806, des milliers de fermiers boers entamèrent la longue marche ou « Grand Treck » ( 1835-1840), jalonnée de tous les dangers.

Ces déplacements en chariots bâchés (qui ne sont pas sans évoquer ceux des puritains d’Amérique du Nord), constituent l’épopée d’hommes et de femmes courageux et déterminés trouvant leur motivation dans la lecture de l’ancien testament et assimilant leur sort et leur mission à l’exode des Hébreux fuyant Pharaon, pour gagner la terre promise…

Au cours de ce long périple, les Boers durent affronter bien des tribus hostiles qui causèrent dans leurs rangs de nombreux morts. Les survivants, après des luttes contre les Zoulous, établirent la république de Natalia bientôt annexée par les Britanniques. Il faudra attendre 1852 et le traité de Sand River pour que ces derniers reconnaissent aux Boers la République d’Afrique du Sud (Transvaal) et en 1854 l’Etat libre d’Orange.

La seconde guerre, verra s’opposer pendant trois ans (1899-1902) deux peuple blancs : les Anglais et les Boers auxquels se joindront des volontaires français sous le commandement du Colonel de Villebois-Mareuil tué au combat le 5 avril 1900.

Bien que très supérieurs en nombre, les soldats de sa Majesté connaissent quelques revers lorsqu’ils se heurtent aux fermiers propriétaires de leur terre et bons combattants, dont la lutte épique n’est pas sans rappeler celle des paysans poitevins de l’armée vendéenne, comme eux, symbole de la mobilisation de tout un peuple…

C’est le Premier ministre de la Colonie du Cap, Cécil Rhodes, qui déclenche les hostilités en 1899., sa vision impériale et raciale s’opposant à celle du calviniste Paul Kruger, président de la république du Transvaal, hostile au projet britannique de fédération sud-africaine.

Le combattant Boer, comme le paysan vendéen, pouvait compter sur le soutien de tous les siens, femmes, enfants, vieillard. Armés de fusils Mauser 1895 achetés grâce au produit des mines d’or et de diamants, les Boers combattirent à un contre cinq puis un contre huit, des troupes organisées et elles aussi, bien armées. Au début du conflit, les fermiers prennent l’offensive et connaissent quelques succès. Mais bientôt ils doivent s’incliner devant l’ennemi sous les ordres d’un nouveau commandant en chef britannique, qui emporte Pretoria, capitale du Transvaal, en juin 1900. Les dieux de la guerre seront de nouveau favorables aux Boers qui la conduiront sous la forme de guérilla de partisans où s’illustreront De La Rey, Botha et De Wet, jusqu’à ce que les Anglais répliquent par la tactique de la « terre brulée » (qui n’est pas, encore une fois sans rappeler les « colonnes infernales » de Turreau en Vendée), dévastation du pays et déportation des populations en camps de concentration.

Général Koos de La Rey

C’est à Kitchener que l’on doit l’invention de ces camps où, ainsi que l’explique Dominique Venner « Il entend parquer ses adversaires comme du bétail pour les capturer. L’idée est d’enserrer l’Afrique du Sud « utile » dans un maillage serré de barbelés et d’innombrables fortins (on en construira 8000), tandis que les voies ferrées sont parcourues par des trains blindés. Dans la pratique, le bétail se laissera rarement capturer. (…) Tandis que les fermes et les villages sont brûlés, les femmes et les enfants sont déportés, devenant des otages pour contraindre les combattants à déposer les armes. (…) Dysenterie, furonculose, pneumonie et bronchite fauchent les enfants par centaines dans l’indifférence des gardes. Les chiffres se passent de commentaires. 27 927 femmes et enfants meurent dans ces camps dont 22 074 enfants. »

On voit par là combien les sujets de sa Majesté furent peu sensibles au sort des civils non-combattants. Pas plus qu’ils ne le furent à Dresde, en Irak ou dans les Balkans…

La paix sera conclue le 31 mai 1902 ; les deux républiques perdent par cet accord leur indépendance au terme d’une guerre qui aura fait 7000 morts du côté anglais et 33 000 dans les rangs des Boers. Elles perdent dans le même temps leur identité culturelle et leurs racines rurales. Et pour s’assurer la suprématie du territoire et de son organisation, maîtriser les richesses naturelles et neutraliser les velléités de rébellion, les Anglais s’emploieront à faire venir des migrants en Afrique australe de manière à constituer un espace européen au sein duquel, désormais, les Afrikaners resteront minoritaires…

Orientations de lecture:

— Nouvelle Revue d'Histoire, Numéro 48, Mai-juin 2010.

— ßernard Lugan: "Histoire de l'Afrique du Sud", éditions Ellipses.

21:57 Publié dans notes de lecture | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : boers, majuba hill, british army, colons, hollandais, transvaal, le cap, kimberley, mozambique, congo, namibie, harlem, compagnie des indes, treck, hébreux, pharaon, chariots, britanniques, zoulous, orange, vendée, partisans, kruger, mauser, pretoria, de la rey, turreau, concentration, afrikaners

09/02/2012

REVERIES D'UN PAIEN MYSTIQUE

Gustave Doré 1875: Highlands, Ecosse

Louis MENARD publie ses « Rêveries d’un Païen Mystique » chez Lemerre en 1876, il a alors 54 ans ; de nouvelles éditions augmentées suivront en 1886, 1890, 1895, 1909 et 1911. L’édition actuelle, publiée en 1990 par Guy Trédaniel reprend le texte de 1909. Elle est présentée par Gilbert ROMEYER DHERBEY, Professeur à l’Université de Paris-Sorbonne.

Louis Ménard, né à Paris rue Gît-le-Cœur (un nom prédestiné !) le 19 octobre 1882, meurt dans sa ville natale à l’âge de 79 ans le 9 février 1901. Condisciple de Baudelaire au lycée Louis-le-Grand, il intègre l’Ecole Normale Supérieure en 1843. Il n’y restera pas longtemps, son tempérament farouchement indépendant le portant à s’affranchir très vite de la tutelle de ses maîtres. Après des études de Lettres il s’exerce à la chimie ( dont il avait quelque peu tâté en compagnie de Baudelaire en préparant la confiture verte du club des « Haschischins ») et découvre en 1846 le collodion, mélange de nitrocellulose, d’éther et d’alcool. Ses recherches dans ce domaine contribueront à mettre au point la nitro-glycérine.

Poète romantique dans l’âme, Ménard prend fait et cause pour la Révolution de 1848 aux côtés de Proudhon. Séduit par le blanquisme, ses publications lui valant condamnation il s’exile en Angleterre puis en Belgique où il fera la connaissance de Marx.

Bénéficiant de l’amnistie impériale, Louis Ménard, ayant réintégré Paris se consacre à l’étude des sociétés et des religions antiques et plus particulièrement à la Grèce ancienne. Cet engouement le conduira à soutenir et publier deux thèses : « De la morale avant les philosophes » (1860) et « Du polythéisme hellénique » (1863). En 1893 paraîtra chez Delagrave en deux volumes sa monumentale « Histoire des Grecs » (1032 pages). Pour Louis Ménard, les religions sont les fondations des sociétés humaines, et tout en découle. Dans sa première thèse, il note que « Les religions sont la vie des peuples (…) l’art, la science, la morale et la politique s’en déduisent comme une conséquence de son principe. ». Et voici ce qu’il écrit dans sa seconde thèse et que cite Gilbert Romeyer Dherbey : « Cette fusion intime entre le religieux et le quotidien, ce que l’on pourrait appeler un sens religieux de l’immanence, se résume dans l’expérience de ce que le Grec appelle le divin, et qui sans cesse éclate à ses yeux émerveillés. Rien ne lui est plus étranger que l’idée d’un Dieu lointain, et plus encore d’un Dieu caché ; sans cette proximité du divin, la prière serait inutile et le culte absurde. »

Ce « Païen mystique », ami de Leconte de Lisle, qui rejoindra un temps l’école des peintres de Barbizon et soutiendra la Commune de 1871, est surtout connu pour ses « Rêveries » qui sont une suite de 30 tableaux dont un peu moins de la moitié sont suivis de poèmes. Dans le premier tableau où s’affrontent les contraires qui ne sont que la vieille histoire du combat de la Lumière et des Ténèbres ou si l’on préfère d’Ormuz et d’Ahriman, il fait parler le Diable : « … La vie ne s’entretient que par une série de meurtres, et l’hymne universel est un long cri de douleur de toutes les espèces vivantes qui s’entredévorent. L’homme, leur roi, les détruit toutes ; il faut des millions d’existences pour entretenir la vôtre. Quand vous ne tuez pas pour manger, vous tuez par passe-temps ou par habitude, et votre empire n’est qu’un immense charnier. »

Rappelons-nous CELINE, dans une vision très ahrimanienne, lui aussi notait qu’il n’y avait pas de bonheur dans ce monde, qu’il n’y avait que des malheurs plus ou moins grands ; à quoi il ajoutait que ça n’était pas le bon Dieu qui gouvernait, mais le Diable.

Il est probable, sinon certain que Céline ait lu Louis Ménard, puisque les « Rêveries » comptaient au nombre des ouvrages consultés par l’exilé danois dans sa prison, à la Vestre Faengsel, entre décembre 1945 et février 1947 (page 198 in « Images d’exil », par Eric Mazet et Pierre Pécastaing, du Lérot éditeur 2004).

Louis Ménard, pour lequel au commencement était la religion (dans l’acception étymologique qui ne trompe pas), Louis Ferdinand Céline pour lequel au commencement était l’émotion, se rejoignent en cela que tous deux, mystiques à leur manière, avaient senti les liens secrets qui les attachaient aux âmes des souffrants « étincelles du feu céleste tombées des calmes régions de l’éther dans la sphère agitée de la vie. » (11e texte des Rêveries : « Lettre d’un mythologue »).

Nul doute qu’il y ait antériorité du phénomène religieux sur les autres faits sociaux ; ce qu’à bien montré Henry CORBIN dans son gros ouvrage « En Islam iranien », volume 1 collection TEL: « Le phénomène religieux, la perception de l’objet religieux, est un phénomène premier (un Urphaenomen), comme la perception d’un son ou d’une couleur. Un phénomène premier n’est pas ce que l’on explique par autre chose, quelque chose que l’on fait dériver d’autre chose. Il est donné initiale, le principe d’explication, ce qui explique beaucoup d’autres choses. » Ce que nos sociétés décadentes ont perdu de vue, qui ont dans le même temps, perdu le sens des valeurs et de la première d’entre elles : le sacré.

Voici, dans son intégralité, le 28e texte des Rêveries d’un Païen Mystique :

LETTRE D’UN MANDARIN

Au directeur de la Critique philosophique.

Monsieur,

L’Europe est très fière de sa civilisation. Les peuples de l’Extrême-Orient, frappés des avantages matériels que vous donnent les applications de vos sciences, envoient, depuis quelques années, leurs enfants étudier dans les écoles de l’Occident. Ces jeunes gens ont pu comparer votre état moral à celui de leurs compatriotes, et permettez-moi de vous dire que cette comparaison n’est pas toujours à votre avantage. Voulez-vous permettre à un étudiant bouddhiste de répondre quelques mots à un article publié dans votre dernier numéro sur les bienfaits de la vivisection ?

L’auteur de cet article parle avec un suprême dédain de la Ligue antivivisectionniste, dont les adhérents ne sont, suivant lui, que « des natures toutes de sentiment et de passion, chez lesquelles le raisonnement n’a point de part au conseil ». M. le docteur P. se trompe : la Ligue antivivisectionniste, dont je m’honore de faire partie, ne repose pas, comme il le croit, sur une nervosité maladive, mais sur un principe de raison, ou ce qui vaut mieux encore, sur un principe de conscience. Lors même que les expériences de M. Pasteur seraient utiles, ce qui est contesté, cela ne prouverait pas qu’elles soient justes.

Où ai-je donc lu cette phrase : « Il est avantageux qu’un seul homme périsse pour la nation ? » Je crois que c’est dans l’Evangile, qui condamne évidemment la politique utilitaire, car il met ce mot dans la bouche de Caïphe, un des meurtriers de votre Dieu. Il est vrai que le texte parle d’un homme, et non d’un autre mammifère ; mais la morale n’est-elle impérative qu’entre les êtres de même espèce ? Si, comme l’espère M. Renan, le Darwinisme produisait, par sélection, une race d’animaux supérieure à l’espèce humaine, cette race aurait-elle le droit de nous soumettre, dans son intérêt, à des expériences de vivisection ? Je suis étonné de trouver dans la Critique philosophique le point de vue de la justice absolue subordonné à celui d’une utilité supérieure : cela conduit aux arguments tirés de la raison d’Etat. La veuve de Claude Bernard, pour réparer les crimes de la physiologie expérimentale, a ouvert un asile de chiens. Au jugement dernier, cette offrande expiatoire d’une humble conscience de femme pèsera plus, dans l’infaillible balance, que toutes les découvertes de son mari.

Il n’y a pas de conquête scientifique qui vaille le sacrifice d’un sentiment moral. Or le premier de tous, celui qui nous révèle la loi de Justice, c’est le sentiment de la pitié. On voit un être qui souffre, on se dit : »comme je souffrirais si j’étais à sa place ! » et on souffre avec lui, comme l’indique l’étymologie même du mot sympathie, en grec, compatir ; ce sentiment est plus vif à l’égard des êtres qui se rapprochent de nous par leur organisme : on s’apitoie sur un vertébré plus que sur un insecte, parce que l’insecte nous paraît moins susceptible de douleur. La compassion est fondée sur l’analogie des systèmes nerveux, et non sur la hiérarchie intellectuelle, et personne n’admet que, pour épargner une souffrance à un homme d’esprit, on puisse l’imposer à un imbécile. S’il s’agit d’une hiérarchie morale, c’est bien autre chose encore : prétendra-t-on qu’aux yeux de l’éternelle Justice, Néron est plus élevé dans l’échelle des êtres que mon bon chien qui me défend et donnerait sa vie pour moi ? Dans le ciel bleu de l’Idéal, la bonté est bien au-dessus de l’intelligence. Le Diable est très intelligent : voudriez-vous lui ressembler ?

En infligeant aux animaux des tortures imméritées, vos savants, qui ne croient pas à la métempsychose, n’ont pas l’excuse de dire qu’elles sont l’expiation de fautes commises dans une existence antérieure. Toute souffrance injuste est un crime de Dieu : par la vivisection, l’homme s’associe à ce crime. Ce n’est pas le péché qui accuse la Providence, puisqu’il est notre œuvre ; ce n’est même pas la douleur de l’homme, qui n’est qu’une épreuve pour son courage, comme l’ont si bien dit les Stoïciens : c’est la douleur des êtres inconscients et impeccables, des animaux et des enfants. Avant qu’il y eût des hommes sur la terre, la vie s’entretenait comme aujourd’hui par une série de meurtres. Il y avait des dents aiguës et des griffes acérées qui s’enfonçaient dans les chairs saignantes. Qui osera dire que cela est un bien ? Si le Créateur n’a pas voulu ou pas pu épargner à ses créatures, je ne dis pas la mort, mais la douleur, son œuvre est mauvaise, et il aurait mieux fait de rester dans son repos. Voilà pourquoi nous refusons de l’adorer ; les images qu’on voit dans nos pagodes ne sont pas celles du Dieu qui a fabriqué, avec une férocité ingénieuse, les griffes rétractiles du tigre, les crochets venimeux de la vipère et les âmes sans pitié des savants vivisecteurs, ce sont les images d’un homme qui n’a jamais fait souffrir volontairement aucune des créatures vivantes, et qui les embrassait toutes, sans distinction, dans son inépuisable et universelle charité.

Cette charité bouddhique, qui s’étend aux animaux, vous paraît très ridicule, car vous n’admettez pas que l’homme ait des devoirs envers ses frères inférieurs.Peut-être la conscience n’est-elle pas la même en Orient et en Occident. Bien des choses me le font craindre. Vous êtes implacables pour les vaincus dans les luttes civiles, mais vous êtes pleins de tendresse pour les criminels de droit commun ; la peine de mort vous répugne, excepté en matière politique, et alors l’adoucissement des mœurs vous suggère des euphémismes : les assassinats de prisonniers ne sont plus que des exécutions sommaires, et le progrès des sciences vous permet de remplacer la guillotine par une mitrailleuse. Votre jury trouve toujours des circonstances atténuantes pour les parricides. Vous avez des trésors d’indulgence pour les parents qui torturent leurs enfants : ils en sont quittes pour quelques mois de prison. Il ne se passe guère de semaine sans que les journaux racontent quelque horrible histoire d’enfants martyrs et ils ne manquent pas d’ajouter que la police a eu toutes les peines du mode à empêcher le peuple de lyncher ces scélérats, coupables du plus lâche de tous les crimes. On ne prendrait pas tant de précautions pour protéger un insurgé contre les fureurs bourgeoises, les coups d’ombrelle des belles dames, les coups de canne des jolis messieurs. Il est vrai que si l’insurrection réussit, les rebelles deviennent des héros de juillet, et vous gravez leurs noms sur une colonne de bronze. Car vos jugements se modifient dans un sens ou dans l’autre, quand vos intérêts sont en jeu : vous vous indignez contre Orsini, mais vous glorifiez Charlotte Corday, et un de vos poètes l’appelle l’Ange de l’assassinat.

Toutes ces choses, et bien d’autres encore, me font croire que les occidentaux, plus civilisés que nous sous le rapport matériel, n’ont pas des idées très nettes sur la morale. Et pourtant si on n’avait pas cette pauvre petite lumière tremblotante de l’impératif catégorique, il ne resterait plus qu’à dire avec Çakya-Mouni et M. de Hartmann : « Que le monde finisse, puisque rien ne peut le corriger ! ».

Lou-Yi.

Mandarin à bouton de cristal.

17:57 Publié dans notes de lecture | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : louis ménard, rêveries, mystique, païen, trédaniel, sorbonne, romeyer dherbey, paris, baudelaire, révolution, romantique, thèse, religion, morale, grecs, polythéisme, leconte de lisle, commune, ormuz, ahriman, diable, dieu, lumière, ténèbres, céline, danois, mazet, céleste, mandarin, vivisection, évangile, darwinisme, néron, providence, créateur, charité, orsini, charlotte corday, çakya-mouni, gustave doré