14/07/2023

IN MEMORIAM MARIE-DOMINIQUE

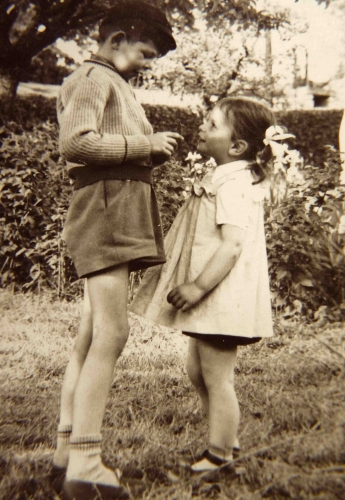

Mardi 11 juillet jour de la Saint Benoît, après une longue, trop longue absence, je suis venu te retrouver Dominique, ma cousine, inséparable compagne de mes jeunes années… Mais je suis arrivé trop tard, tu étais déjà partie, partie pour ce long voyage, « là où le vent n’a plus de feuilles mortes à râteler » comme l’écrit si bien l’auteur de Gaspard des Montagnes.

Lorsque Michel, ton mari m’a appelé en me disant qu’il avait une triste nouvelle à m’annoncer, j’ai compris… J’ai compris et soudainement je t’ai revue, là, présente devant moi, avec ton sourire doux et le visage de ta jeunesse. C’était hier…

Hier… Nous qui pourtant nous sommes perdus de vue si longtemps... Pourquoi ? La faute à qui ? ou plutôt à quoi ?.

Au temps peut-être, qui nous a dévoré allègrement tous les deux quand bien même nous aurions voulu lui échapper, mais rien n’échappe au temps tu le sais bien… Aux occupations professionnelles sans doute, qui nous ont satisfaits et aveuglés à la fois pendant qu’elles nous emprisonnaient… Mais surtout à l’oubli, lequel ayant drapé notre cœur d’une chape de plomb sans que nous ne nous en rendions compte nous a éloigné l’un de l’autre, parce que l’oubli est un despote qu’il faut traquer sans faillir au risque de tout perdre…

Sous la coupole de l’abbatiale, dans la clarté des vitraux traversés par la lumière du matin, devant ton cercueil je songeais à nos belles années, celles de l’enfance où rien n’est encore consommé, usé, délaissé… Avec toi, ce sont quinze d’entre elles qui sont parties à la dérive emportant dans leur sillage nos souvenirs anciens.

Dans le recueillement de ta famille et de tes amis, écoutant l’Ave Maria de Gounod je me disais, comme je l’avais dit à Neige si tôt disparue : « maintenant, toi, tu sais ! » et moi, je ne sais pas encore, je ne peux que supposer…

Je veux croire que tu as comme elle, rongée par le même mal, quitté ce monde de la contrainte pour celui de la liberté. Mon cœur me le dit et je veux le croire parce que je sais que le cœur ne ment pas.

En t’en allant, Dominique, tu m’as fait un cadeau, le dernier et le plus cher à mon coeur : tu m’as ramené Sophie ma filleule, tu me l’a ramenée avant que moi aussi je ne m’en aille et tu m’as fait connaître Hélène, sa sœur.

Sophie, que j’ai tenue sur les fonds baptismaux m’est revenue comme nous te pleurions et maintenant que je l’ai retrouvée, je ne veux plus la perdre, tu le sais et moi aussi. A présent, je comprends pourquoi je pensais à vous deux il y a un mois à peine alors que, n’ayant pas eu de nouvelles de toi depuis si longtemps je ne te savais pas à ce point malade. Moi qui ne crois pas au hasard, sais que l’Univers est une structure très intelligente ; quand on le questionne, Il répond. Et Il m’a répondu. Le Seigneur sait ce qu’Il fait, nous pas… Assurément c’est une grâce de le savoir et de le comprendre avant le terme.

Je ne peux, chère Dominique que te revoir au temps de notre jeunesse puisque je ne t’ai pas vue vieillir depuis. Alors, à ce souvenir, c’est la rue des Pommiers qui revient vers moi et toi qui court dans les rangs de cassissiers et de framboisiers derrière ce lapin que nous avions baptisé « Lileu », vas savoir pourquoi ? c’est le vol des hannetons à la nuit tombée ; c’est la récolte des escargots dans les feuilles d’iris après la pluie et notre peur bleue des épeires velues corsetées de noir dans leurs toiles tendues au travers des hautes herbes… C’est la campagne et ses mystères… Châlucet, Céreix, les Vignes d’Envaud, la cabane de Marcel qui savait tout faire… Marcel parti trop tôt lui aussi pour ce monde d’outre là dont nous ne savons rien, si lointain et pourtant si proche à la fois… Ce sont nos vacances partagées à la mer ou à Barlanès dans les Pyrénées où nous aimions jouer avec les galets du torrent, ces galets ronds comme des dos de tortues, polis et brillants comme des louis d’or dont nous formions de petites écluses sitôt emportées par la force du courant.

Emportées comme tu le fus, dans un combat inégal…

Quel sera le mien le moment venu ? Je n’en sais rien… Aurais-je même le temps de tirer le sabre ? J’aimerais pouvoir dire comme Lacordaire « Ce que je sais pour demain, c’est que la Providence se lèvera pour moi avant le soleil. » J’espère qu’elle s’est levée pour toi quand tu t’es présentée devant elle.

Au revoir Dominique, ma cousine et mon amie que la souffrance n’a pas épargnée, comme elle n’a pas épargné Neige et tant d’autres de nos semblables en humaine condition.

Puisque je te compte au nombre de ceux et celles que j’ai aimés, que j’aime et que j’aimerai, puissè-je garder de toi, en moi, « L’essence et la forme divine » évoquées par Charles Baudelaire et dire avec lui, à mon tour, le moment venu :

« Ô Mort, vieux capitaine, il est temps ! levons l’ancre !

Ce pays nous ennuie, ô Mort ! appareillons !

Si le ciel et la mer sont noirs comme de l’encre,

Nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons ! »

+++++

"L'épreuve dénude la vérité et la fait resplendir pleinement" (Louis Cattiaux, MR, I/27)

"L'aiguillon de la mort est là pour obliger les hommes à rechercher le pourquoi de toutes choses et d'eux-mêmes"(Louis Cattiaux, MR, II/13)

+++++

21:04 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : juillet, voyage, vent, feuilles mortes, visage, jeunesse, chape, plomb, oubli, despote, coupole, abbatiale, cercueil, vitraux, lumière, sillage, souvenirs, dérive, gounod, neige, coeur, mal, famille, filleule, univers, grâce, cassissiers, framboisiers, iris, escargots, épeires, pluie, vacances, pyrénées, galets, courant, combat mal, l

16/06/2022

IN MEMORIAM ADÉLAÏDE

Adélaïde, ma fidèle compagne, le 7 juin dernier je t’ai trouvée vers 18h près de la porte d’entrée, sur l’herbe du bas-côté, couchée devant le pied de fougères. Mais couchée bizarrement, sur le dos comme tu aimais parfois à le faire au soleil pour te chauffer le ventre.

Mais là, il n’y avait pas de soleil… et ta tête était tournée du côté gauche les yeux grands ouverts sur l’inconnu, une patte recroquevillée devant ton museau… De suite, j’ai vu que tu ne respirais plus, preuve trop évidente de ce que je redoutais, ton cœur avait cessé de battre. Je t’ai prise dans mes bras, tu étais lourde, molle et toute chaude encore de la vie qui venait juste de te quitter aux alentours de 17h30. Je t’ai fermé les yeux, puis arrangée en rond comme si tu dormais je t’ai posée sur un de mes lainages dans un carton. Je t’ai portée le cœur brisé sur le fauteuil du petit salon d’été où tu aimais si fort te tenir aux premiers froids de l’automne. De tous mes chats tu étais, Adélaïde, avec Victor ma préférée et tu le savais… A toi nous passions tout et tu régnais sur la colonie de nos 18 chats. Ton âge te donnait naturellement ce droit puisque tu étais la doyenne…

Mais il me faut à présent raconter ton histoire. Une histoire peu commune. Et d’abord, je dois confesser que lorsque je t’ai trouvée, je n’ai pas douté deux secondes que tu ne fusses la réincarnation de cette chatte noire tant aimée, tuée par un chauffard le 16 juin 2000 à minuit et demie en haut de la rue de la poste et c’est pourquoi je t’avais donné son nom lorsque j’étais allé te chercher à Chavanat...

D’abord ce nom, il faut que je l’explique, me vient de la chanson de Jacques Debronckart : « Adélaïde ». Ainsi avais-je appelé Adélaïde, cette chatte noire recueillie avec ses petits, Basile et Lucas, dans les années 90 au moulin de pâte à porcelaine de la route de Poulouzat. Cette première Adélaïde avait fait ses chatons dans un vieux pneu de tracteur dressé contre le mur de l’usine. Les voisins qui me l’avaient signalée lui portaient de temps à autre à manger. Ils n’eurent pas à le faire longtemps car, sitôt découverte, j’emportai la chatte et ses petits à Saint Joseph dans l’ancien pensionnat où je vivais alors avec Neige qui autant que moi adorait les chats. Nous y vécûmes des jours heureux en compagnie de nos compagnons félins, Adélaïde régnant déjà sur ce petit monde.

Et puis, et puis il y eut l’accident où plutôt la tuerie car ç’en fut une…L’été s’annonçait, il faisait chaud ce 16 juin…

Ce soir là curieusement Adélaïde était sortie, elle qui ne quittait pour ainsi dire jamais le parc. Après l’avoir appelée et attendue vainement, nous étions montés nous coucher. Dans la rue, une voiture de rallye au moteur gonflé faisait le tour du bourg en montant la rue de la poste sur les chapeaux de roues… Nous craigniions le pire et le pire arriva. A un moment, à hauteur de la maison, nous entendîmes le bolide chasser en faisant crisser ses pneus, un choc mat et son accélération rageuse en dérapage… puis un grand silence, le genre de silence qui annonce la mort. Je n’eus pas le courage d’aller chercher notre chatte sur la route, ce fut Neige qui la déroba, sanglante et éventrée mais encore vivante, au bas-côté où le tueur était allé la chercher. Elle s’éteignit dans ses bras et ce fut une déchirure, quelque chose de nous qu’on venait d’arracher là, cruellement, à vif, le 16, sur le fil du rasoir. Ce nombre maudit qui fut fatal à la famille royale, symbolisé par la Tour foudroyée de l’arcane du Tarot de Marseille, fut fatal aussi au chauffard dont nous apprîmes la mort accidentelle, jour pour jour, un an après qu’il ait percuté Adélaïde…

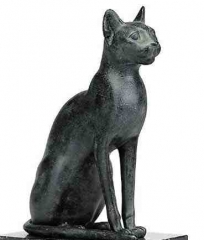

Qui expliquera les pouvoirs mystérieux des chats ? Les anciens égyptiens qui les plaçaient embaumés dans leurs temples ne sont plus là pour nous le dire.

Crédit photo "Egyptomusée. Richard Lejeune"

La nuit de la mort de notre chatte, cette nuit terrible, nous creusâmes un trou profond devant la maison, en face de la porte d’entrée pour y enfouir Adélaïde. Mais avant de l’y déposer nous décidâmes d’y planter à la verticale un lourd linteau de granite de près de deux mètres de longueur qui se trouvait dans un coin du parc au pied du mur. Pour le déplacer, je soulevai l’une des extrémité à la barre à mine pendant que Neige glissait dessous deux sections de gros tubes métalliques. Ayant fait de même à l’autre extrémité, et à l’aide de la barre à mine, nous déplaçâmes la lourde pierre de taille que nous fimes tomber par l’un des bouts dans la fosse en la dressant à la verticale, calée d’un côté par la paroi du trou, de l’autre par de lourds pavés en granite.

Nous déposâmes la chatte enveloppée dans nos lainages sur les pavés et la recouvrîmes de terre sur laquelle nous fîmes brûler la myrrhe à la lueur d’une bougie…

Sur l’extrémité de la pierre plantée tel un menhir, Neige déposa une réplique moulée de Bastet…

Cette nuit, je la revois encore comme si elle datait d’hier.

Trois ans après cette mort tragique, je reçois un coup de fil d’une « dame à chats », comme on les appelle. Ayant appris que je recueillais les chats abandonnés elle m’explique que son voisin venant de décéder, ses cinq ou six chats rôdaient dans le voisinage. Elle avait pu en recueillir quelques uns, d’autres étaient partis mais il restait dans le bois derrière le hangar une chatte noire impossible à approcher. Je me rendis alors à Chavanat, petit village perché à 560m sur un replat du massif de Saint-Goussaud.

La chatte était au rendez-vous qui m’observait alors que je grimpais le sentier derrière le hangar. Je m’arrêtai et l’observai à mon tour. Nous ne bougions ni l’un ni l’autre. Derrière moi, la vieille dame m’ayant suivi appelait « Minette… minette… » sans résultat. L’idée, que d’aucuns trouveront parfaitement loufoque me vint qu’il pouvait s’agir d’Adélaïde. Même posture, même yeux vert, même tête. Alors d’instinct j’appelai : « Adélaïde ! »…

Je n’eus pas à le faire deux fois. La chatte, quittant son refuge, non seulement répondit à mon appel mais vint se frotter à mes jambes. Je la pris dans mes bras et la voilà qui ronronne. Un ronron fort et profond comme retenu pendant des années…

C’était elle, pour moi, aucun doute. Alors, je racontai l’histoire de la première Adélaïde à cette dame qui n’en revint pas et grâce à laquelle, je veux le croire, je venais de la retrouver.

Je l’emmenais avec moi pour ne plus la quitter jusqu’à ce 7 juin où elle s’en est allée doucement, comme Bonhomme, de mort naturelle. Elle devait avoir une vingtaine d’années, peut-être vingt et un ans. Elle nous a donné, à Pierrette et moi vingt et un ans de bonheur ayant connu trois maisons, de nombreux autres compagnons qu’elle gouvernait à sa façon, et le confort de mes genoux sur lesquels tous les matins, elle venait s’allonger au petit-déjeuner et quelquefois même à midi et le soir.

Au revoir, Adélaïde bien aimée, fidèle compagne qui repose à présent au sommet de la tombelle au fond du parc où huit autres de nos compagnons t’ont déjà précédée.

Reviendras-tu ou était-ce ton dernier voyage ici bas ?

Crédit photo" Egyptomusée. Richard Lejeune"

Ce petit texte, je le dédie à tous les amoureux des chats et je le mets en ligne en mémoire de Jean Grenier, auteur de « Sur la mort d’un chien » et je pense aussi à Pierre Gascar inoubliable auteur de « Les Bêtes » et tout naturellement à Howard-Phillips Lovecraft inconditionnel amoureux des chats, à Paul Léautaud et à son troupeau félin ainsi qu’à Louis-Ferdinand Céline ami des animaux, dont le chat Bébert atteignit 24 ans d’âge, ce qui n’est pas rien !

15:59 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : adélaïde, chatte, bastet, museau, coeur, automne, victor, doyenne, réincarnation, chauffard, saint, joseph, juin, bolide, neige, tarot, égyptiens, momies, mort, trou, parc, linteau, granite, myrrhe, menhir, instinct compagne, tombelle, grenier, léautaud, chien, gascar, bébert, céline

05/05/2016

IN MEMORIAM NEIGE

"La leucémie est le jardin où fleurit Dieu." CIORAN (Syllogismes de l'amertume)

Tu es partie dimanche 24 avril avant que le jour ne se lève…

A pas feutrés, je suis allé te voir le 23 avant minuit une dernière fois… J’ai poussé la porte 9165 de la chambre où tu reposais tout au bout d’un couloir désert au dernier étage du CHU Dupuytren. Je savais bien que la Mort rodait alentour, qu’elle musardait en quête d’autres proies ; mais je n’avais pas rendez-vous avec elle, non, c’est ta mort à toi que je venais saluer, ton « Petit Voleur » comme disais Thérèse, la petite sœur.

Et ton « petit voleur » est venu te prendre discrètement, peu de temps après mon départ.

Il n’y avait rien à dire, Le Seigneur qui, t’ emporta cette nuit là sous son aile, savait ce qu’il faisait…

Tu reposais dans la pénombre sur ton lit de douleur, le drap tiré sous le menton de ton pauvre visage déformé par le mal qui, deux années durant, ne t’avait guère accordé de répit. Toi, naguère si belle, au profil parfait de l’ ange, aux yeux si tendres qui savaient quelquefois se montrer terribles quand se réveillait en ton for la lionne que tu étais, toi à la bouche rieuse et au timbre clair apte à rebondir même dans le malheur, toi… Mais était-ce toi ? Non, ce vêtement de peau parcheminé par la chimiothérapie, cette enveloppe jaunie, cette coquille terne bourrée de morphine et de cortisone, ce n’était plus toi… Tout entièrement, tu t’étais cachée dedans, toujours la même, éternelle beauté sans taches. Ah ! il fallait tirer la lettre de l’enveloppe et casser la coquille pour libérer l’oiseau ! Et l’oiseau allait s’envoler, je le savais.

Je sentais qu’il ne nous laisserait que peut de temps pour t’avoir là, encore mortelle, près de nous… Dans l’attente de quoi ? D’un miracle ? Non, le miracle était que tu partes enfin délivrée de ce corps de misère, que tu prennes la porte pour t’en aller « là où le vent n’a plus de feuilles mortes à râteler… ». Et tu t’en es allée, doucement à l’entrée de la nuit, portée par les ailes du vent pour ce pays de liberté où nous nous rendrons tous un jour, nous qui sommes encore dans ce pays de contrainte où nous subissons la dure loi de la nécessité. Te voilà libre maintenant et tu voles, tu penses « chat » et le chat vient, le chat Théophile, ou peut-être Justin, Adélaïde ou bien Achille… tu penses « arbre » et l’arbre surgit devant toi, le beau, le vieux, ton gros tilleul de Saint Joseph dont l’ombre bienfaisante couvrait, l’été, la moitié de la cour… Tout ce que tu penses t’est accordé et d’avantage encore que nous ignorons, parce qu’à présent tu sais et que nous ne savons pas, nous qui demeurons… à peine pouvons-nous supposer.

Je veux croire que tu te promènes toujours dans ta maison, que tu veilles sur les cinq chats qui l’habitent encore, avant que je ne les emmène dans la mienne, promesse que je t’ai faite et que je tiendrai ; ils compléteront mon troupeau déjà conséquent…

JUSTIN

Je n’ai pas voulu croire que tu t’en irais au mitan de l’âge ; peut-être parce que tout s’était mis en place pour que tu restes et achèves ce que tu avais entrepris. Signes trompeurs sans doute et pourtant ô combien prometteurs ! A l’orée de la grande forêt des Prieurés Bagnolet, où je t’avais trouvé une location qui convenait à ton travail, la maison de bois sait que tu ne viendras plus… quelques uns de tes chats rôdent alentour… Catherine et Yves les ont adoptés, qui veillaient sur toi au CHU Estaing.

JOSEPHINE

A Moulins, tes employeurs qui savaient combien tu tenais à ce poste t’ont attendue deux ans durant, ils t’attendraient encore si tu n’étais partie…

Fidèles parmi les fidèles ils t’ont raccompagnée chez toi à la petite église de La Jonchère Saint Maurice où sous la voûte, ce jeudi 28 avril, j’ai souhaité, en nous voyant réunis autour de ta bière, que la neige tombe soudainement sur nous à gros flocons blancs comme le plumail des anges, pour faire germer dans nos cœurs des graines d’immortelles, de pensées et de myosotis pour qu’on ne t’oublie pas.

Des myosotis d’ailleurs, il y en a plein la cour de ta maison, là où j’avais, les uns après les autres enterré dix-huit de tes chats qui t’avaient précédé dans la tombe à compter du jour de ta redoutable leucémie. Il est des mystères qui, pour des yeux éclairés, n’en sont pas...

A présent, ta maison, l’ancien pensionnat Saint Joseph où nous connûmes nos joies et nos peines, quand je m’en approche et retrouve tes aires familières, me fend le cœur… C’est un sanctuaire où tout parle de toi. Elle attend que vienne le jour où tout disparaîtra pour renaître à nouveau comme le phénix, purifié, de ses cendres.

C’est alors, passé au crible de l’épreuve comme il te fut donné à toi, Neige, de le vivre, que nous saurons enfin pourquoi, il fallait en passer par là…

« Pour voir le monde avec des yeux neufs, il faut avoir perdu ses yeux anciens à force de pleurer… » (Meyrink, Le Visage vert)

VICTOR

Toi qui es dans la lumière, puisses-tu éclairer notre chemin, à nous qui sommes encore dans les ténèbres.

« … Bientôt je l’entendrai cette douce harmonie

Bientôt dans le beau ciel, je vais aller te voir

Toi qui vint me sourire au matin de ma vie

Viens me sourire encore… Mère… voici le soir !...

Je ne crains plus l’éclat de ta gloire suprême

Avec toi j’ai souffert et je veux maintenant

Chanter sur tes genoux, Marie, pourquoi je t’aime

Et redire à jamais que je suis ton enfant !...

(Thérèse de Lisieux : Pourquoi je t’aime, ô Marie)

LUCETTE

Et qui d’autre, mieux que Louis Cattiaux, le sage, saura réchauffer nos cœurs ?

- « L’épreuve dénude la vérité et la fait resplendir pleinement. » (I/27’)

- « La nature donne des leçons, elle n’en reçoit pas. »(I/47)

- « La science des hommes est un fumier recouvert de clinquant. La science de Dieu est un or recouvert de boue. »(II/6)

- « L’aiguillon de la mort est là pour obliger les hommes à rechercher le pourquoi de toutes choses et d’eux-mêmes. »(II/13)

- « L’extrême humiliation de la mort est l’entrée obligatoire à la splendeur de la vie céleste, car la séparation terrestre est le commencement du ciel manifesté. »(II/76’)

- « Quand nous serons préparés à suivre la mort sans nous retourner, nous pourrons jouer avec le monde sans crainte de mourir. »(III/86’)

- « Quand nous mourrons, nous nous réveillerons en Dieu et nous nous souviendrons de notre vie comme d’un rêve absurde. »(IV/43)

- « Toutes les habitudes mènent à la mort. Le ronronnement et l’assoupissement des cloîtres sont autant à craindre que les tentations du monde. »(IV/45)

- « Dieu vit et attend dans chacun de nous. Il suffit de mourir au monde et à soi-même pour l’entendre et pour le voir aussitôt. »(IV/80)

- « Celui qui voit et aime Dieu à travers toutes les apparences du monde, est seul à ne pas s’étonner et à ne pas souffrir quand tout s’évanouit. »(IV/83)

- « C’est dans le malheur et au moment de la mort que l’homme révèle ce qu’il porte en lui. »(V/25)

- « Plus on appartient à l’Etre, plus le monde devient irréel. Plus on se donne au monde, plus Dieu semble inexistant. »(V/45)

- « User du monde comme d’un prêt consenti par Dieu, et l’en remercier en toute circonstance : voilà l’intelligence. »(V/61)

- « Ceux qui disputent au sujet de Dieu ne sont pas en lui. »(V/86’)

- « La mort est un phénomène qu’il faut étudier longtemps avant de pouvoir le dominer réellement par la puissance du Dieu vivant incarné en nous. »(VII/29)

- « Tes leçons sont dures, Seigneur, et beaucoup ne les comprennent pas, mais pour tes enfants, c’est un enrichissement sans fin. Ô bon Seigneur, enseigne-nous doucement et avec patience, car ce monde est mauvais et la douleur l’habite. »(XXXV/19)

LE CHRIST D'AGONGES

+

+ + +

+

09:55 Publié dans Portraits | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : neige, chats, myosotis, église, saint joseph, la jonchère, maison, tilleul, mort, voleur, sainte thérèse, lisieux, cattiaux, sage, yeux, meyrink, visage, vert, blanche, voute, chemin, phénix, pensionnat, anges, oiseau