22/11/2011

BULLETIN CELINIEN

Bulletin célinien N°335

On trouvera, en page 7 de ce numéro du BC, un intéressant compte-rendu du Voyage au bout de la nuit, présenté par Benoît LEROUX et dû à la plume de Jeanne Alexandre (1890-1980), militante socialiste, pacifiste et féministe. Ce texte, publié dans Libres Propos en janvier 1933, est enthousiaste et élogieux. Pour elle, la lecture du Voyage s’apparente à un parcours initiatique semé d’épreuves ; à ses propres dires : « On en sort rompu. » Parmi les extraits qu’elle a choisi, il y a celui-ci qui résume assez bien l’univers célinien : « La lumière du ciel, à Rancy, c’est la même qu’à Détroit, du jus de fumée qui trempe la plaine depuis Levallois. Un rebut de bâtisses tenues par des gadoues noires au sol. Les cheminées, des petites et des hautes, ça fait pareil de loin qu’au bord de la mer les gros piquets dans la vase. Là-dedans c’est nous. Faut avoir le courage des crabes aussi… »

Devant cette « Somme de la Misanthropie », Jeanne Alexandre note : « Cette œuvre informe et puissante vibre secrètement d’une sorte d’enthousiasme — enthousiasme de la pitié et de la colère ; il s’y cache, comme malgré l’auteur, une entreprise à la Pascal, une furieuse apologie de la religion de l’Humanité. » Ce qui la portera à conclure en toute lucidité célinienne : « Regarder le mal en face et à fond, c’est s’armer contre lui. La fureur apocalyptique est optimiste : tout va changer et le jugement approche ! Le seul vrai pessimiste est l’homme qui ne veut rien voir, et qui sourit. »

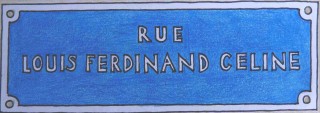

Rémi ASTRUC signe un article bien à propos sur « Céline et la question du patrimoine » d’où il ressort que si Céline appartient au patrimoine des Lettres françaises, il n’appartient pas à celui de la Nation. On s’en doutait ! L’intérêt de la note de Rémi Astruc est de montrer en quoi l’affaire du cinquantenaire raté et le refus de patrimonialisation de Céline (au même titre que celui d’Alexis Carrel), traduisent assez bien les états d’âme de la clique politico culturelle au pouvoir. Ah ! « la grande peur des Bien Pensants », pour parodier Bernanos. Car ne l’oublions pas, dans « bien-pensant » et « puritaine », comme l’avait lumineusement vu Louis Cattiaux, se cachent « panse bénite » et « putainerie »… c’est dire ! Il n’y aura donc pas de rue Louis-Ferdinand Céline et encore moins d’avenue.

Comme l’écrit très justement Rémi Astruc : « (les) figures de la singularité absolue, (sont) irrécupérables collectivement, en raison principalement du fait que leur œuvre s’oppose frontalement au projet d’intégration communautaire républicain. »

Dans « Le Soir » du 20 janvier 1938, Jean Renoir signa un billet qui n’encense pas Céline ! Le fait que l’auteur de Bagatelles ait traité la « Grande Illusion » de propagande juive, n’est sans doute pas étranger au coup de gueule du cinéaste qui renvoie la balle au « baratineur » Céline : « M. Céline n’aime pas Racine. Voilà qui est vraiment dommage pour Racine. Moi, je n’aime pas les imbéciles, et je ne crois pas que ce soit dommage pour M. Céline, car une seule opinion doit importer à ce Gaudissart de l’antisémitisme, c’est la sienne propre. »

Marc LAUDELOUT qui reprend ce texte paru dans le numéro 63, printemps 2011, de la revue 1895, apporte quelques précisions utiles quant à l’opinion que se faisait Renoir de Céline. Elle se résume en deux mots : il l’admirait. On y apprend aussi combien le parcours de ce cinéaste de talent fut sinueux. Ceci, sans doute, explique cela.

Pierre de BONNEVILLE livre dans ce numéro de novembre la dernière partie de son étude « Villon et Céline » dans laquelle il met l’accent sur la porté tragi-comique des œuvres respectives et leur « musique » particulière. « La musique seule est un message direct au système nerveux. Le reste est blabla. » dixit Céline. C’est sur elle qu’est construit tout entier l’édifice littéraire célinien, et c’est par elle qu’il se place au premier rang. Cioran, que cite Pierre de Bonneville, avait compris le rôle fondamental de la musique dans l’émotion : « J’aime en musique, comme en philosophie et en tout, ce qui fait mal par l’insistance, par la récurrence, par cet interminable retour qui touche aux dernières profondeurs de l’être et y provoque une délectation à peine soutenable. »

Pierre de Bonneville montre comment le parallèle entre Céline et Villon est articulé autour de la farce. Céline s’est mis à sa fenêtre pour regarder Carnaval qui passe : « Croyez-moi le monde est drôle, la mort est drôle ; et c’est pour ça que mes livres sont drôles, et qu’au fond je suis gai. » (entretien avec Robert Poulet).

Pierre de Bonneville a raison de rapprocher l’œuvre célinienne de celle, picturale, de James Ensor, elles sont analogues sur plus d’un point.

Rappelons-nous de même l’intérêt de Céline pour l’œuvre de Pierre Breughel et particulièrement pour la « Fête des fous » ou « Combat de Carnaval et de Carême » ; on y trouve tous les paramètres de la condition humaine que résume à lui seul le tableau de la « Parabole des Aveugles ». C’est toujours, en fin de compte, le même petit air de cornemuse qu’on finit par entendre…

15:06 Publié dans notes de lecture | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jeanne alexandre, rancy, crabes, vase, détroit, pascal, patrimoine, alexis carrel, bernanos, bien-pensants, puritaine, jean renoir, james ensor, pierre breughel, carnaval, carême, fous, aveugles, cornemuse l

26/10/2011

BULLETIN CELINIEN

Bulletin célinien n° 334

Que sait-on des « croyances » de Céline ? Peu de chose. S’il ne s’est pas beaucoup confié sur le chapitre, c’est sans doute par pudeur. Le certain, c’est qu’il croyait assurément à la beauté et aussi à la bonté, gratuite, qui ne se monnaye pas. En dépit de ce qu’il pensait des hommes « en général », soyons sûrs qu’il n’aurait pas laissé sans assistance le malheureux ou l’animal abandonné, sans autre intention que de soulager l’un et l’autre de leur commune misère. Se méfiant des institutions humaines et des associations de tous ordres, rien d’étonnant à ce qu’il n’ait vu, à travers la religion, que la manifestation d’une contamination supplémentaire. C’est ce que rappelle Marc LAUDELOUT dans son Bloc-notes en rapportant cet extrait des Beaux Draps : « La religion catholique fut à travers toute notre histoire, la grande proxénète, la grande métisseuse des races nobles, la grande procureuse aux pourris (avec tous les saints sacrements), l’enragée contaminatrice ».

Ce numéro d’octobre signale la mort de Paul YONNET, sociologue qui publia en 1993 « Voyage au centre du malaise français ». Très tôt fasciné par le Voyage au bout de la nuit qu’il découvrit dans son adolescence, il fit paraître en 2009 « Le Testament de Céline ». « Céline fut le premier, écrit-il, à rompre l’isolement, à me dire si fortement que je n’étais pas seul. Et qu’à défaut de changer l’homme, on pouvait tenter de faire quelque chose de sa vie. » Le Testament de Céline est sorti aux Editions de Fallois en 2009.

Marc Laudelout présente Henri GUILLEMIN, qui fut admirateur de Céline et de son œuvre. Guillemin, connu pour son éclectisme, laisse derrière lui une œuvre abondante, souvent méconnue. (Je me souviens pour ma part d’un de ses livres : « Jeanne, dite Jeanne d’Arc », qui ne m’avait pas laissé indifférent. Sans doute parce que Guillemin y défend la thèse de la bâtardise, sans tomber pour autant dans la fable de la survivance. L’ouvrage, disponible en Folio, fut attaqué en son temps par Régine Pernoud tenante de l’orthodoxie en matière johannique.)

A propos de Céline, on retiendra ces paroles de Guillemin que rapporte Marc Laudelout : « Je l’aimais bien, Céline, je l’aimais beaucoup, et j’aurais bien voulu le rencontrer. ». Pourrait-on imaginer à l’heure actuelle, un prosélyte de la famille de pensée à laquelle appartint Henri Guillemin, parler de Céline et de son œuvre dans les termes où il le fit en son temps, sans être autrement offusqué par les pamphlets et leur contenu ? Lui qui, souligne Marc Laudelout, « était partisan résolu d’une réédition (non caviardée) de ses écrits de combat. »

On trouvera en page 8 du présent bulletin, la reprise de « Drôle de Céline ! », article d’Henri Guillemin paru dans « La Bourse Egyptienne » du 27 février 1938. Il y évoque Céline devant la « critique » et donne son sentiment sur l’homme et son style, sur sa force qui tient de celle du « bonimenteur » ou « bateleur de foire ». Il ne faut pas trop le prendre au sérieux ! Il faut goûter ce forgeur de verbe pour le seul plaisir que procure l’outrance quand elle se fait charmeuse. A propos de Bagatelles, voici ce qu’il dit : « En fait de grosse caisse, d’aboiements, de fausses notes arrachantes, de vociférations, de jongleries inconcevables, de frénésies, de contorsions et de bondissements, Bagatelles comblera tous les amateurs de parades de foires et sans doute jusqu’aux plus blasés. »

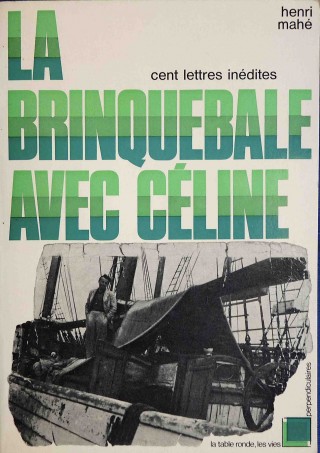

On se souvient de la parution de « La Brinquebale avec Céline », d’Henri MAHE, aux éditions de la Table Ronde en 1969 dans la collection « Les vies perpendiculaires ».

En première page, Mahé rapportait ces vers de Baudelaire sur Daumier, qui s’appliquent bien à Céline : « C’est un ironique, un moqueur, / Mais l’énergie avec laquelle / Il peint le mal et sa séquelle / Prouve la beauté de son cœur. » Cette édition de cent lettres inédites vient d’être reprise, complétée de « La Genèse avec Céline », par les éditions Ecriture. Suivie d’un index, cette publication est forte de 434 pages. Robert LE BLANC évoque Céline et Mahé, dans une note précédemment parue dans « Présent » du 13 août 2011. Il y rappelle l’amitié et les connivences qui lièrent l’un et l’autre jusqu’à ce que l’exil danois les sépare. Mahé s’en fut voir Céline au Danemark. Puis ils se perdirent quelque peu de vue… En 1954, Céline, frileusement, tenta de renouer. Alors Mahé, en famille, lui fit une dernière visite… Pour Céline, le cœur n’y était plus, qui savait que la Mort l’attendait à sa porte : « Publie mes lettres si tu veux, mais après ma mort, qui ne saurait tarder. »

Troisième et avant-dernière partie de l’étude de Pierre de BONNEVILLE sur Villon et Céline. Cette fois, l’auteur s’attache à montrer la force qui anime l’œuvre de Villon comme celle de Céline et qui réside tout entière dans « l’invention ». Aussi, y a-t-il « un avant et un après Villon comme il y a un avant et un après Céline. »

Rien ne résume aussi bien, semble-t-il, la démarche des auteurs respectifs de la Ballade des Pendus et de Mort à crédit, que cette confession de Céline à Louis Pauwels en 1959, et que rapporte ici Pierre de Bonneville : « … parce que n’oubliez pas une chose, parce que la grande inspiratrice c’est la mort… si vous ne mettez pas votre peau sur la table, vous n’avez rien… il faut payer. Ce qui est fait gratuitement, sent le gratuit, il pue le gratuit. »

Comme l’écrit l’auteur de cette étude : « Le JE de Villon et le JE de Céline ne sont pas le simple JE du témoin mais sont le credo stylistique et poétique de l’émotion. » L’un et l’autre ont payé ; et tous deux, remarquons le, par la prison.

Dans « Céline sans contredit », Frédéric SAENEN, se penche sur des rééditions revues et corrigées et se livre à une critique de l’ouvrage (qui sent tout de même un peu le réchauffé), de Madame Bellosta. Nous retiendrons cette observation très juste de l’auteur de cette note : « Cet ouvrage est en définitive révélateur d’une tendance typique à l’appréhension universitaire d’un romancier tel que Céline : celle qui consiste à se bâtir un cursus académique valorisant à partir d’un auteur que l’on doit en permanence rappeler que l’on réprouve — quand on a même la mansuétude de lui accorder une once de talent. »

Dernière note de ce numéro 334, celle de François MARCHETTI. Elle à trait au décès du danois Johannes C. Johansen, frère de Bent Johansen. A lui fut confié le soins de transporter et d’enterrer « l’or » de Céline, en 1943, dans un jardin, à Stroby Egede. Comme le rapporte François Marchetti, et pour des raisons qu’il explique, il ne semble pas que Johansen ait conservé de Céline un souvenir très agréable…

14:16 Publié dans notes de lecture | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : céline, laudelout, beaux draps, religion, yonnet, guillemin, jeanne d'arc, pernoud, bagatelles, brinquebale, henri mahé, daumier, danemark, villon, pauwels, critique, johansen er

20/09/2011

BULLETIN CELINIEN

Bulletin célinien n° 333

Cette livraison de septembre s’ouvre sur l’hommage rendu à Céline au cimetière de Meudon à l’initiative de François GIBAULT, président de la Société des Etudes céliniennes. Marc LAUDELOUT en donne un résumé dans son éditorial. A l’occasion de cette cérémonie, François Gibault improvisa une allocution reproduite dans ce bulletin, en rappelant que 50 000 exemplaires de Voyage au bout de la nuit sont vendus en France chaque année sans parler des traductions.

Michel UYEN signale la parution d’un nouveau livre sur l’exil danois. Cet ouvrage, intitulé « Le dernier voyage. Les années d’exil de Céline au Danemark, 1945-1951 » à été écrit par Nico Keuning, déjà auteur en 1993 d’un « Céline, de Rennes à Saint-Malo ». Voici donc un nouveau livre sur un sujet déjà traité et notamment par Helga Pedersen, Claude Duneton, Eric Mazet et Pierre Pécastaing, David Alliot et François Marchetti…

Marc Laudelout signe la réception critique du Céline de Henri Godard au sujet duquel la presse en général ne tarit pas d’éloges. Ce sont les « céliniens » qui, note l’éditorialiste, expriment le plus de réserves et notamment Philippe ALMERAS, dont le présent bulletin publie la critique du Céline de Godard dans un article intitulé « Céline à la sauce velours ».

Alméras commence par rappeler quelques vérités bien sonnantes et notamment celles que lui a inspiré le colloque de Beaubourg où se sont exprimés « des exorcistes tous formés aux méthodes, aux formules conjuratoires et aux tabous du professeur émérite. Le colloque Céline de Beaubourg en février a été une démonstration presque caricaturale de la chose, les clercs chargés de commenter Céline se relayant pour le conjurer et répudier toute collusion avec lui. » Et de poursuivre – au sujet du même colloque- qu’une pleine salle de célinien aient pu « écouter sans broncher une succession de post-céliniens dire l’horreur que leur inspirent « les pamphlets » alors que personne ne leur en demandait tant. (…) Voir l’année du cinquantenaire, le sujet d’une « célébration » refusée agrémenté d’une succession de qualificatifs négatifs par de supposés admirateurs marque le résultat du réarmement moral depuis la guerre. » C.Q.F.D. Faut-il s’en étonner ? Assurément non. En un temps où les larbins des officines de la political-correctness et autre soft-ideologie font l’opinion, rien d’étonnant à ce que des chercheurs sans aucun doute talentueux, surfent sur la même vague en évitant prudemment les lames de fond. A l’inverse, après avoir lu Alméras, on rejette Céline ou on le prend en bloc, tel quel, comme il est, comme un chien avec ses crocs ou un chat avec ses griffes. Comme un rosier avec ses épines. Le mérite de Philippe Alméras est d’apporter quelque clarté dans une approche que d’aucuns jugeront sans complaisance et que je trouve ni plus ni moins qu’honnête. Elle n’entame rien de l’intérêt que je peux porter pour ma part à l’œuvre écrite d’un personnage hors du commun et sans aucun doute « humain » par là, trop humain pour méconnaître sa « viande » et conséquemment celle des autres. Lui, au moins avait cette faculté de ne pas s’illusionner sur les mérites de ceux qui comme on dit tiennent le « haut du pavé » et servent les gagnants. Si Céline était un saint, cela se saurait. C’était un homme, un homme tout court avec ses défauts, ses emportements, ses faiblesses et ses élans du cœur et, dirons- nous, de l’âme, avec le talent en plus, qui fait défaut au plus grand nombre, de là sa force.

Ce que reproche Alméras à Godard en somme, c’est d’avoir « mis à couvert l’objet de ses recherches » de s’être livré, en quelque sorte, à une épuration du sujet. Cela étant, tout amateur de Céline sait bien qu’il a aujourd’hui à sa disposition -tant l’arsenal est approvisionné- de quoi se renseigner au mieux sur la part d’ombre et les motivations de l’auteur de Bagatelles et à quoi s’en tenir. A lui de se faire une opinion. J’ai fait la mienne. J’apprécie autant le travail de Godard que celui d’Alméras mais pour deux raisons différentes. Pour le premier, parce que sa biographie ne ressemble à aucune autre et que j’ai eu plaisir à la lire ; pour le second, parce qu’il n’hésite pas à s’avancer en terrain miné quand c’est nécessaire. Il le fait sans complaisance et sans haine. Du moins c’est ce qu’il me semble. Ce qu’il me semble aussi, à première vue, c’est que ces deux-là (Godard, Alméras) ne doivent pas s’aimer beaucoup ! Très « universitaire » tout ça, rien que de banal… Qu’en aurait-il pensé, Ferdinand, hein ?

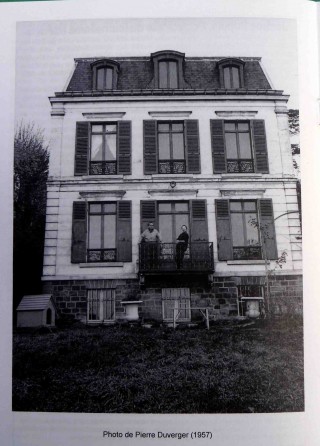

En 1957, Pierre DUVERGER prenait ce cliché de la maison du Bas Meudon reproduit en page 14 de ce numéro. On y voit l’écrivain sur le balcon en compagnie de son épouse. Cette photo, est reprise parmi bien d’autres dans l’ouvrage de 92 pages que fait paraître Imec Editeur-écriture. Comme le rappelle Marc Laudelout, Pierre Duverger, qui fit la connaissance de Céline en 1943 à Saint-Malo, est l’auteur de l’unique série de photos en couleurs de Céline. C’est aussi lui qui photographia l’écrivain sur son lit de mort le 1er juillet 1961.

On lira enfin la deuxième partie de l’étude de Pierre de Bonneville intitulé « Villon et Céline ». Il y démontre que Villon, comme Céline, « n’écrit que sur le mode de la satire et de la charge : le Lais -ce qu’on appelle le Petit testament- et le Testament sont des règlements de comptes. Voyage au bout de la nuit, le premier ouvrage de Céline est déjà un pamphlet ». Et plus loin après avoir mis l’accent sur leur nature prédestinée de « moutons noirs, de mauvais enfants, d’êtres maudits, de persécutés », l’auteur rapporte ces mots de Céline à Francine Bloch : « Je suis une saloperie qu’on aurait dû pendre… on me le dit, on me l’écrit, eh bien dame, c’est curieux, comment qu’il a réchappé à ça, ce con-là ? Il aurait dû être pendu depuis longtemps, ou bien empalé ou n’importe quoi… » Voilà comme on l’aime, Céline, en verve !

Ce 333ème numéro du bulletin s’achève sur la présentation de l’Année Céline 2010, parue aux éditions du Lérot. Elle renferme entre autres des lettres de Céline (à Herminée Howyan, Georges Michau, J.G. Daragnès, Georges Geoffroy, Paul Marteau, Jules Almansor, Maurice Lemaître, Claude Gallimard, etc…), une étude de Gaël Richard « Sur les routes d’Eure et Loir, hiver 1918, une étude de Guillaume Grondin : « La science grotesque. La représentation de la figure du savant dans les romans de Céline », ainsi qu’une bibliographie critique et un index des œuvres, des noms et des lieux cités par Céline.

Et puisque ce numéro est dédié à Claude LEVEILLEE, artiste aussi prolifique que talentueux disparu le 9 juin dernier, je vous invite en guise d’hommage, à écouter encore une fois, et pour certains, peut-être pour la première fois, sa merveilleuse chanson « Frédéric » qu’il composa et interpréta en 1962.

14:32 Publié dans notes de lecture | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bulletin célinien, françois gibault, danemark, meudon, bas meudon, philippe alméras, henri godard, marc laudelout, rennes, saint malo, claude duneton, velours, beaubourg, pierre duverger, françois villon, claude léveillée, frédéric