10/02/2014

HISTOIRES D'OS

Saviez-vous que le crâne de Descartes mort à Stockholm le 11 février 1650, après avoir reposé pendant 16 ans en terre suédoise, fut subtilisé par quelque amateur éclairé lors de l’exhumation devant que les restes de ses ossements, remisés dans une boîte en cuivre ne prennent le chemin de sa patrie ?... qu’enfin récupéré par le savant Berzélius il fut expédié à son confrère Cuvier en vue de redonner à l’illustre philosophe son intégrité physique ? Bref, comme nous l’explique excellemment Clémentine Portier-Kaltenbach, « la tête de mort venue de Suède », après avoir transité de mains en mains qui toutes la paraphèrent de leur patronyme, ne retrouva jamais sa charpente puisqu’elle finit par atterrir au milieu de la collection anatomique du Jardin des Plantes où elle fut exposée en 1878 aux côtés de celles de Lacenaire et de Cartouche !

Que devint ensuite ce crâne ? Eh bien, l’enquête menée par l’auteur de ces « Morceaux choisis de l’Histoire de France » qui se lisent comme un roman policier nous assure qu’il se trouve à l’heure qu’il est au Musée de l’Homme où il repose à l’abri des malfrats dans une armoire blindée depuis 1937…

Richelieu sur son lit de mort. Tableau de Philippe de Champaigne

Saviez-vous que la tête embaumée de Richelieu repose toujours dans son cénotaphe dans le chœur de la chapelle de la Sorbonne ?

Que le crâne de Charlotte Corday, après avoir appartenu un temps au prince Radzivill décédé en 1976, se trouverait à l’heure actuelle entre les mains de l’un de ses descendants ?

Que celui de Georges Cadoudal, la « forte tête » ne fut jamais retrouvé et fut remplacé sur son squelette armaturé de fil de fer par celui d’un anonyme microcéphale ?

C’est un curieux texte et bien intéressant que celui de Madame Portier-Kaltenbach, écrit avec verve et talent, qui font qu’ en le lisant on ne s’ennuie jamais. On s’y amuse même et l’on sourira à la façon qu’a l’auteur d’accommoder la sauce de ce brouet « d’illustres abattis ». L’ouvrage en effet, découpé en art de boucherie, nous sert en entrée les « pièces nobles », puis il s’attarde sur un « second choix » qu’il fait suivre des « bas morceaux ». C’est, somme toute une table assez bien garnie qui ne laisse pas sur sa faim !

Quelquefois, bien sûr, la légende y côtoie l’ Histoire et bien malin celui qui saurait discerner le vrai du vraisemblable. Cela n’enlève rien au propos, et la part du rêve y trouve son compte. Qui pourra jamais dire si Robespierre et certains de ses collègues ont prélevé ou non quelques brins de moustache et de barbe à la dépouille de Henri IV lors de son exhumation ?

Et l’aventure, la vraie, du cerveau du prince de Bénévent, la saura-t-on jamais ? Voici ce qu’en rapporte dans « Choses vues » Victor Hugo cité par l’auteur :

« Eh bien, avant-hier 17 mai 1838, cet homme est mort. Des médecins sont venus et ont embaumé le cadavre. Pour cela, à la manière des Egyptiens, ils ont retiré les entrailles du ventre et le cerveau du crâne. La chose faite, après avoir transformé le prince de Talleyrand en momie et cloué cette momie dans une bière tapissée de satin blanc, ils se sont retirés, laissant sur une table la cervelle, cette cervelle qui avait pensé tant de choses, inspiré tant d’hommes, construit tant d’édifices, conduit deux révolutions, trompé vingt rois, contenu le monde. Les médecins partis, un valet est entré, il a vu ce qu’ils avaient laissé : Tiens ! Ils ont oublié cela. Qu’en faire ? Il s’est souvenu qu’il y avait un égout dans la rue, il y est allé, et a jeté le cerveau dans cet égout. Finis Rerum. »

On regrettera sans doute, avec Madame Portier-Kaltenbach de ne plus l’avoir sous la main ce cerveau, ne serait-ce que pour savoir, dit-elle, « s’il aurait été plus ou moins lourd que celui de Marilyn Monroe ou s’il aurait montré une particularité quelconque, comme celui d’Enstein qui avait pour caractéristique d’être par son volume inférieur de 10% à la moyenne et de ne pas présenter de scissure de Sylvius… »

Voilà pour l’un des plus illustres cerveaux. Les cœurs n'échappent pas plus que le reste à la convoitise; les plus vernis restent enchâssés dans leurs reliquaires de vermeil pendus aux voûtes des chapelles ou remisés dans le secret de quelques piliers. Il en est de moins gâtés, bien que « vernis » tout de même puisque broyés pour donner cette précieuse « mumie » fort prisée des peintres… Ainsi finirent les cœurs de Louis XIII, du Roi-Soleil et de Madame de Montpensier : sous forme de badigeon « mixés et étalés sur une toile »…

Quant aux pérégrinations et destinées des dents, des peaux et des cheveux, façonnés par d’habiles artisans, vendus, mis aux enchères et conservés sous la formes de reliques je vous laisse les découvrir dans ces « Histoires d’os » dont je vous recommande la lecture ; il vous en coûtera 8 euros et vous ne vous ennuierez pas !

Clémentine PORTIER-KALTENBACH : « Histoires d’os et autres illustres abattis », ouvrage dédié à Françoise Gellain, épouse Legros… Seule défunte des catacombes identifiée par une plaque funéraire.

(Editions Fayard, collection PLURIEL, 2012)

A consulter également, dans le même blog : Retour à Rochefort.

A voir au Musée de l’Ecole de Médecine de Paris, la curieuse table en marqueterie d’organes humains offerte à l’empereur Napoléon III.

Consulter le lien suivant au sujet du crâne de Descartes.

15:41 Publié dans notes de lecture | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : os, abattis, descartes, charlotte corday, cadoudal, henri iv, robespierre, roi soleil, reliques, dent, victor hugo, cuvier, stockholm rday, richelieu, talleyrand, cerveau, coeur, moustache, barbe

09/02/2012

REVERIES D'UN PAIEN MYSTIQUE

Gustave Doré 1875: Highlands, Ecosse

Louis MENARD publie ses « Rêveries d’un Païen Mystique » chez Lemerre en 1876, il a alors 54 ans ; de nouvelles éditions augmentées suivront en 1886, 1890, 1895, 1909 et 1911. L’édition actuelle, publiée en 1990 par Guy Trédaniel reprend le texte de 1909. Elle est présentée par Gilbert ROMEYER DHERBEY, Professeur à l’Université de Paris-Sorbonne.

Louis Ménard, né à Paris rue Gît-le-Cœur (un nom prédestiné !) le 19 octobre 1882, meurt dans sa ville natale à l’âge de 79 ans le 9 février 1901. Condisciple de Baudelaire au lycée Louis-le-Grand, il intègre l’Ecole Normale Supérieure en 1843. Il n’y restera pas longtemps, son tempérament farouchement indépendant le portant à s’affranchir très vite de la tutelle de ses maîtres. Après des études de Lettres il s’exerce à la chimie ( dont il avait quelque peu tâté en compagnie de Baudelaire en préparant la confiture verte du club des « Haschischins ») et découvre en 1846 le collodion, mélange de nitrocellulose, d’éther et d’alcool. Ses recherches dans ce domaine contribueront à mettre au point la nitro-glycérine.

Poète romantique dans l’âme, Ménard prend fait et cause pour la Révolution de 1848 aux côtés de Proudhon. Séduit par le blanquisme, ses publications lui valant condamnation il s’exile en Angleterre puis en Belgique où il fera la connaissance de Marx.

Bénéficiant de l’amnistie impériale, Louis Ménard, ayant réintégré Paris se consacre à l’étude des sociétés et des religions antiques et plus particulièrement à la Grèce ancienne. Cet engouement le conduira à soutenir et publier deux thèses : « De la morale avant les philosophes » (1860) et « Du polythéisme hellénique » (1863). En 1893 paraîtra chez Delagrave en deux volumes sa monumentale « Histoire des Grecs » (1032 pages). Pour Louis Ménard, les religions sont les fondations des sociétés humaines, et tout en découle. Dans sa première thèse, il note que « Les religions sont la vie des peuples (…) l’art, la science, la morale et la politique s’en déduisent comme une conséquence de son principe. ». Et voici ce qu’il écrit dans sa seconde thèse et que cite Gilbert Romeyer Dherbey : « Cette fusion intime entre le religieux et le quotidien, ce que l’on pourrait appeler un sens religieux de l’immanence, se résume dans l’expérience de ce que le Grec appelle le divin, et qui sans cesse éclate à ses yeux émerveillés. Rien ne lui est plus étranger que l’idée d’un Dieu lointain, et plus encore d’un Dieu caché ; sans cette proximité du divin, la prière serait inutile et le culte absurde. »

Ce « Païen mystique », ami de Leconte de Lisle, qui rejoindra un temps l’école des peintres de Barbizon et soutiendra la Commune de 1871, est surtout connu pour ses « Rêveries » qui sont une suite de 30 tableaux dont un peu moins de la moitié sont suivis de poèmes. Dans le premier tableau où s’affrontent les contraires qui ne sont que la vieille histoire du combat de la Lumière et des Ténèbres ou si l’on préfère d’Ormuz et d’Ahriman, il fait parler le Diable : « … La vie ne s’entretient que par une série de meurtres, et l’hymne universel est un long cri de douleur de toutes les espèces vivantes qui s’entredévorent. L’homme, leur roi, les détruit toutes ; il faut des millions d’existences pour entretenir la vôtre. Quand vous ne tuez pas pour manger, vous tuez par passe-temps ou par habitude, et votre empire n’est qu’un immense charnier. »

Rappelons-nous CELINE, dans une vision très ahrimanienne, lui aussi notait qu’il n’y avait pas de bonheur dans ce monde, qu’il n’y avait que des malheurs plus ou moins grands ; à quoi il ajoutait que ça n’était pas le bon Dieu qui gouvernait, mais le Diable.

Il est probable, sinon certain que Céline ait lu Louis Ménard, puisque les « Rêveries » comptaient au nombre des ouvrages consultés par l’exilé danois dans sa prison, à la Vestre Faengsel, entre décembre 1945 et février 1947 (page 198 in « Images d’exil », par Eric Mazet et Pierre Pécastaing, du Lérot éditeur 2004).

Louis Ménard, pour lequel au commencement était la religion (dans l’acception étymologique qui ne trompe pas), Louis Ferdinand Céline pour lequel au commencement était l’émotion, se rejoignent en cela que tous deux, mystiques à leur manière, avaient senti les liens secrets qui les attachaient aux âmes des souffrants « étincelles du feu céleste tombées des calmes régions de l’éther dans la sphère agitée de la vie. » (11e texte des Rêveries : « Lettre d’un mythologue »).

Nul doute qu’il y ait antériorité du phénomène religieux sur les autres faits sociaux ; ce qu’à bien montré Henry CORBIN dans son gros ouvrage « En Islam iranien », volume 1 collection TEL: « Le phénomène religieux, la perception de l’objet religieux, est un phénomène premier (un Urphaenomen), comme la perception d’un son ou d’une couleur. Un phénomène premier n’est pas ce que l’on explique par autre chose, quelque chose que l’on fait dériver d’autre chose. Il est donné initiale, le principe d’explication, ce qui explique beaucoup d’autres choses. » Ce que nos sociétés décadentes ont perdu de vue, qui ont dans le même temps, perdu le sens des valeurs et de la première d’entre elles : le sacré.

Voici, dans son intégralité, le 28e texte des Rêveries d’un Païen Mystique :

LETTRE D’UN MANDARIN

Au directeur de la Critique philosophique.

Monsieur,

L’Europe est très fière de sa civilisation. Les peuples de l’Extrême-Orient, frappés des avantages matériels que vous donnent les applications de vos sciences, envoient, depuis quelques années, leurs enfants étudier dans les écoles de l’Occident. Ces jeunes gens ont pu comparer votre état moral à celui de leurs compatriotes, et permettez-moi de vous dire que cette comparaison n’est pas toujours à votre avantage. Voulez-vous permettre à un étudiant bouddhiste de répondre quelques mots à un article publié dans votre dernier numéro sur les bienfaits de la vivisection ?

L’auteur de cet article parle avec un suprême dédain de la Ligue antivivisectionniste, dont les adhérents ne sont, suivant lui, que « des natures toutes de sentiment et de passion, chez lesquelles le raisonnement n’a point de part au conseil ». M. le docteur P. se trompe : la Ligue antivivisectionniste, dont je m’honore de faire partie, ne repose pas, comme il le croit, sur une nervosité maladive, mais sur un principe de raison, ou ce qui vaut mieux encore, sur un principe de conscience. Lors même que les expériences de M. Pasteur seraient utiles, ce qui est contesté, cela ne prouverait pas qu’elles soient justes.

Où ai-je donc lu cette phrase : « Il est avantageux qu’un seul homme périsse pour la nation ? » Je crois que c’est dans l’Evangile, qui condamne évidemment la politique utilitaire, car il met ce mot dans la bouche de Caïphe, un des meurtriers de votre Dieu. Il est vrai que le texte parle d’un homme, et non d’un autre mammifère ; mais la morale n’est-elle impérative qu’entre les êtres de même espèce ? Si, comme l’espère M. Renan, le Darwinisme produisait, par sélection, une race d’animaux supérieure à l’espèce humaine, cette race aurait-elle le droit de nous soumettre, dans son intérêt, à des expériences de vivisection ? Je suis étonné de trouver dans la Critique philosophique le point de vue de la justice absolue subordonné à celui d’une utilité supérieure : cela conduit aux arguments tirés de la raison d’Etat. La veuve de Claude Bernard, pour réparer les crimes de la physiologie expérimentale, a ouvert un asile de chiens. Au jugement dernier, cette offrande expiatoire d’une humble conscience de femme pèsera plus, dans l’infaillible balance, que toutes les découvertes de son mari.

Il n’y a pas de conquête scientifique qui vaille le sacrifice d’un sentiment moral. Or le premier de tous, celui qui nous révèle la loi de Justice, c’est le sentiment de la pitié. On voit un être qui souffre, on se dit : »comme je souffrirais si j’étais à sa place ! » et on souffre avec lui, comme l’indique l’étymologie même du mot sympathie, en grec, compatir ; ce sentiment est plus vif à l’égard des êtres qui se rapprochent de nous par leur organisme : on s’apitoie sur un vertébré plus que sur un insecte, parce que l’insecte nous paraît moins susceptible de douleur. La compassion est fondée sur l’analogie des systèmes nerveux, et non sur la hiérarchie intellectuelle, et personne n’admet que, pour épargner une souffrance à un homme d’esprit, on puisse l’imposer à un imbécile. S’il s’agit d’une hiérarchie morale, c’est bien autre chose encore : prétendra-t-on qu’aux yeux de l’éternelle Justice, Néron est plus élevé dans l’échelle des êtres que mon bon chien qui me défend et donnerait sa vie pour moi ? Dans le ciel bleu de l’Idéal, la bonté est bien au-dessus de l’intelligence. Le Diable est très intelligent : voudriez-vous lui ressembler ?

En infligeant aux animaux des tortures imméritées, vos savants, qui ne croient pas à la métempsychose, n’ont pas l’excuse de dire qu’elles sont l’expiation de fautes commises dans une existence antérieure. Toute souffrance injuste est un crime de Dieu : par la vivisection, l’homme s’associe à ce crime. Ce n’est pas le péché qui accuse la Providence, puisqu’il est notre œuvre ; ce n’est même pas la douleur de l’homme, qui n’est qu’une épreuve pour son courage, comme l’ont si bien dit les Stoïciens : c’est la douleur des êtres inconscients et impeccables, des animaux et des enfants. Avant qu’il y eût des hommes sur la terre, la vie s’entretenait comme aujourd’hui par une série de meurtres. Il y avait des dents aiguës et des griffes acérées qui s’enfonçaient dans les chairs saignantes. Qui osera dire que cela est un bien ? Si le Créateur n’a pas voulu ou pas pu épargner à ses créatures, je ne dis pas la mort, mais la douleur, son œuvre est mauvaise, et il aurait mieux fait de rester dans son repos. Voilà pourquoi nous refusons de l’adorer ; les images qu’on voit dans nos pagodes ne sont pas celles du Dieu qui a fabriqué, avec une férocité ingénieuse, les griffes rétractiles du tigre, les crochets venimeux de la vipère et les âmes sans pitié des savants vivisecteurs, ce sont les images d’un homme qui n’a jamais fait souffrir volontairement aucune des créatures vivantes, et qui les embrassait toutes, sans distinction, dans son inépuisable et universelle charité.

Cette charité bouddhique, qui s’étend aux animaux, vous paraît très ridicule, car vous n’admettez pas que l’homme ait des devoirs envers ses frères inférieurs.Peut-être la conscience n’est-elle pas la même en Orient et en Occident. Bien des choses me le font craindre. Vous êtes implacables pour les vaincus dans les luttes civiles, mais vous êtes pleins de tendresse pour les criminels de droit commun ; la peine de mort vous répugne, excepté en matière politique, et alors l’adoucissement des mœurs vous suggère des euphémismes : les assassinats de prisonniers ne sont plus que des exécutions sommaires, et le progrès des sciences vous permet de remplacer la guillotine par une mitrailleuse. Votre jury trouve toujours des circonstances atténuantes pour les parricides. Vous avez des trésors d’indulgence pour les parents qui torturent leurs enfants : ils en sont quittes pour quelques mois de prison. Il ne se passe guère de semaine sans que les journaux racontent quelque horrible histoire d’enfants martyrs et ils ne manquent pas d’ajouter que la police a eu toutes les peines du mode à empêcher le peuple de lyncher ces scélérats, coupables du plus lâche de tous les crimes. On ne prendrait pas tant de précautions pour protéger un insurgé contre les fureurs bourgeoises, les coups d’ombrelle des belles dames, les coups de canne des jolis messieurs. Il est vrai que si l’insurrection réussit, les rebelles deviennent des héros de juillet, et vous gravez leurs noms sur une colonne de bronze. Car vos jugements se modifient dans un sens ou dans l’autre, quand vos intérêts sont en jeu : vous vous indignez contre Orsini, mais vous glorifiez Charlotte Corday, et un de vos poètes l’appelle l’Ange de l’assassinat.

Toutes ces choses, et bien d’autres encore, me font croire que les occidentaux, plus civilisés que nous sous le rapport matériel, n’ont pas des idées très nettes sur la morale. Et pourtant si on n’avait pas cette pauvre petite lumière tremblotante de l’impératif catégorique, il ne resterait plus qu’à dire avec Çakya-Mouni et M. de Hartmann : « Que le monde finisse, puisque rien ne peut le corriger ! ».

Lou-Yi.

Mandarin à bouton de cristal.

17:57 Publié dans notes de lecture | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : louis ménard, rêveries, mystique, païen, trédaniel, sorbonne, romeyer dherbey, paris, baudelaire, révolution, romantique, thèse, religion, morale, grecs, polythéisme, leconte de lisle, commune, ormuz, ahriman, diable, dieu, lumière, ténèbres, céline, danois, mazet, céleste, mandarin, vivisection, évangile, darwinisme, néron, providence, créateur, charité, orsini, charlotte corday, çakya-mouni, gustave doré

13/07/2010

13 JUILLET 1793

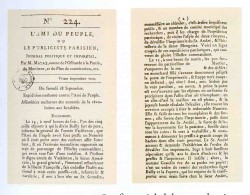

Il aura fallu 40 sols –le prix du couteau- et un courage hors du commun pour assassiner Marat en cette fin de journée du 13 juillet 1793, aux alentours de 20 H…

Le couteau de cuisine à manche d’ébène, un grand à découper à la lame fraîchement émoulue, Charlotte Corday l’a acheté chez un boutiquier du Palais Royal et dissimulé dans son chemisier avec son étui : une gaine en papier « façon chagrin ». On connaît la suite ; après avoir essuyé deux refus, la jeune femme parvient, à la troisième tentative, à approcher l’Ami du Peuple. C’est ce dernier lui-même, ayant entendu Simone Evrard sa compagne hausser le ton sur le palier, qui demande à ce qu’on laisse entrer la visiteuse. C’est qu’on ne s’introduit pas facilement chez le tribun ! Quiconque traverse la cour de l’hôtel de Cahors, au 30 de la rue des Cordeliers, où le journaliste s’est installé dans l'aile du fond, est vite repéré et rangé ou non au rang des familiers.

Sans doute l’a-t-on remarqué dès le matin, cette jeune femme élégamment vêtue qui n’a fait que passer. Lorsqu’elle est revenue le soir, on ne s’en est pas d’avantage inquiété ; ni plus ni moins que s’il s’était agi de quelque admiratrice.

Si Marat se décide à la recevoir, c’est parce qu’au travers du bruit des voix, il entend qu’elle arrive du Calvados et qu’il sait qu’une partie des Girondins honnis se sont réfugiés là-bas, à Caen, dans cet ouest suspect.

Pour approcher l’Ami du Peuple, il faut, sitôt entré dans ses appartements, traverser à droite une antichambre qui s’ouvre en face de la cuisine pour atteindre le petit cabinet où il prend son bain et dont l’unique fenêtre donne sur la cour. On le sait, le conventionnel, dévoré par une maladie inflammatoire qui lui met la peau à vif, est obligé, pour calmer ce feu qui le ronge, de s’immerger quotidiennement dans un bain aromatisé de substances variées composées par les soins du médecin qu’il est resté. C’est là que le bras vengeur de sa visiteuse vient le trouver, dans la pénombre d’un soir torride…

La température a atteint et peut être dépassé 35° à Paris, en ce mois de juillet caniculaire. Partout, les esprits sont surchauffés. La guerre tonne aux frontières ; la Vendée résiste ; les Girondins sont désavoués ; les traîtres rôdent et les factieux complotent. Marat lui-même se sent menacé ; et depuis ce 25 septembre 92 où d’aucuns demandent à ce que « le monstre » auquel on reproche les massacres du même mois soit décrété d’accusation, il paraît moins à l’Assemblée où ses ennemis se font chaque jour plus nombreux. Pour trouver un peu de paix, il s’est retranché au faubourg Saint-Germain, dans ce quartier des Cordeliers où il se sent chez lui et ne compte guère que des admirateurs.

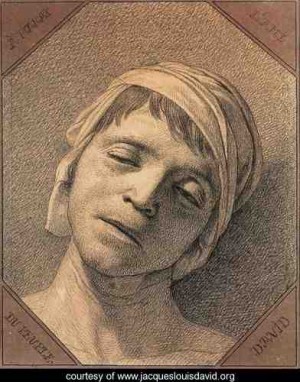

Charlotte Corday s’est faite passer pour telle dans une lettre qu’elle lui a adressée. Il la reçoit, comme il corrige les épreuves du numéro 242 du Publiciste Français, qui sera le dernier des nombreuses feuilles qu’il fut le seul à rédiger. L’homme est désarmé, nu dans sa baignoire sabot, vaguement drapé de linges humides dont l’un, noué autour de la tête, dégage une odeur persistante de vinaigre. Imagine-t-on ce que se dirent, dans leurs regards respectifs, ses deux êtres lorsque ceux-là se croisèrent ? L’Ami du Peuple, comprit-il, avant même que la lame ne s’abattit, que la Mort était venu le trouver chez lui, dans la personne de cette jeune fille implorant son assistance ? Sans doute pas, car le coup fut si violemment et si soudainement porté qu’il n’eut que le temps de crier –aux dires des témoins- « Je me meurs !… »

C’est un spectacle de désolation que découvrent, en s’engouffrant aussitôt dans la pièce exiguë, Simone Evrard sa compagne et trois ou quatre des femmes qui occupent l’appartement. Le sang coule à flots et jusque dans l’antichambre par la plaie et par la bouche du moribond qui expire dans son bain. Simone tente vainement d’arrêter l’hémorragie en appliquant sa main sur l'affreuse blessure. Des artères ont été tranchées en profondeur et il est trop tard lorsque le chirurgien mandé par le voisin dentiste arrive sur les lieux. Il ne pourra que rédiger son rapport. Lorsqu’on le lit, il en dit long sur la détermination avec laquelle le coup fut porté !

« Le couteau a pénétré sous la clavicule du côté droit, entre la première et la seconde vraie côte, et cela si profondément que l’index a fait écart pour pénétrer de toute sa longueur à travers le poumon blessé et que, d’après la position des organes, il est probable que le tronc des carotides a été ouvert, ce qui indique la perte de sang qui a causé la mort et qui sortait de la plaie à flots, au dire des assistants… ».

Le procès-verbal d’autopsie confirmera en ajoutant : « Coup dirigé de devant en arrière, de droite à gauche et de haut en bas, l’aorte traversée, l’oreillette gauche du cœur atteinte. » On le voit, Jean-Paul Marat n’avait aucune chance de s’en sortir…

La meurtrière n’a pas cherché à fuir ; maîtrisée par le commissionnaire Le Bas qui la terrasse pourtant à coup de chaise elle n’oppose aucune résistance. Elle n’a que peu de choses à dire et ne variera jamais dans ses déclarations : elle a prémédité son geste et personne ne le lui a dicté, que sa conscience.

A la question de Chabot : "Comment avez-vous pu frapper Marat droit au cœur ?", elle répond : " L’indignation qui soulevait le mien m’en indiquait la route. "

Conduite à la prison de l’Abbaye et jugée rapidement, elle sera guillotinée le 17 juillet, quatre jours après son acte.

Le meurtre traversera l’Histoire, immortalisé par le tableau emblématique de Louis David, ami de la victime, et la nombreuse littérature consacrée à l’événement.

Ce tableau remarquable, commandé dès le lendemain du drame par le député Guirault à David, compte « parmi l’un des dix chefs d’œuvres de la peinture française » (Beaux-Arts Magazine). L’artiste le livra le 14 octobre de la même année. Il existe de nombreuses copies dont la plus connue est celle attribuée à Gioacchino Serangeli de l’atelier de David; elle se trouve au Louvre. La toile originale du maître est exposée à Bruxelles au Musée Royal des Beaux-Arts. L’une et l’autre diffèrent par quelques détails et d’abord, l’inscription figurant sur le fond de caisse servant d’écritoire à Marat. David y a apposé sa signature et Serangeli l’épitaphe : « N’ayant pu me corrompre, ils m’ont assassiné. »

On comparera l’original à la copie et l’on verra, sans parler des couleurs, quelques différences notamment dans l’angle d’inclinaison du visage et dans sa forme : plus rond chez David, plus ovalaire chez le copiste ; dans la hauteur de la caisse, la dimension de l’encrier, la position de l’assignat et de la feuille dépassant de la caisse. Cette feuille, plus encore que le couteau, tire l’œil et donne la profondeur de champ à cette « nature morte » paraissant dormir, ou plutôt, n’attendant que de « ressusciter » parce que –et sans doute est-ce ce qu’à voulu suggérer le peintre, Montagnard lui-même- la République, atteinte de toutes parts, et symbolisée ici par l’Ami du Peuple, ne peut pas mourir. De là à trouver à cette œuvre une configuration d’icône, il n’y a qu’un pas, et certains n’ont pas manqué de le faire qui y ont vu plus d’une analogie avec le Christ. Enfin, différence marquée mais de peu d’importance : la reprise ou la pochette sur le drap. On notera que le couteau, contrairement à ce qui a été dit, n’est pas à manche d’ébène mais à manche blanc, rappelant l’os ou l’ivoire. Et cela pour des raisons évidentes de présence et de « mise en scène » puisqu’il fallait qu’il soit ensanglanté. Contrairement à la réalité, il y a peu de sang, il ne s’agissait pas de représenter un « abattage », à peine voit-on l’eau du bain rougie et des filets couler sur la poitrine d’une plaie qui n’est pas sans évoquer celle du coup de lance de Longin… Le drap lui-même, à peine taché, reste immaculé, comme le tour de tête d’un homme, qui, aux dires de ses contemporains, vivait dans sa crasse.

Cette œuvre, d’un « grand » David, résume sa manière et on la reconnaît dans le drapé des étoffes, dans la maîtrise de la couleur, l’anatomie du corps et la composition du tableau construit sur la diagonale. Le sujet « tire » l’œuvre, et si l’on veut blasonner, on dira qu’il s’appuie en pointe et à dextre, comme le montre le couteau. Le visage endormi semble attendre le lever du soleil. Le tapis vert n’a pas été choisi au hasard, c’est la couleur qui évoque l’un des stades de la décomposition et de la végétation ; c’est aussi la couleur du tapis de « jeux » sur lequel on abat les cartes ; c’est aussi celui du « grand jeu » du démiurge, symbole de la re-vie et de l’éternel retour. En dépit de tout ce qui a été dit du vivant de l’homme et livré à la postérité par des historiens partiaux, l’Ami du Peuple n’a rien ici du monstrueux batracien, ni du gnome blafard et ridicule auquel on s’est plu à le comparer. Au contraire, il paraît beau, ainsi la voulu le pinceau de David, et c’est par là qu’il restera à la postérité.

Charles Baudelaire ne s’y était pas trompé qui soulignait toute la force de l’œuvre et l’apothéose conférée à la victime par le pinceau de l’artiste :

"Le drame est là, vivant dans toute sa lamentable horreur, et par un tour de force étrange qui fait de cette peinture le chef d'oeuvre de David et une des grandes curiosités de l'art moderne, elle n'a rien de trivial ni d'ignoble. Ce qu'il y a de plus étonnant dans ce poème inaccoutumé, c'est qu'il est peint avec une rapidité extrême, et quand on songe à la beauté du dessin : il y a là de quoi confondre l'esprit. Ceci est le pain des forts et le triomphe du spiritualisme : cruel comme la nature, ce tableau a tout le parfum de l'idéal. Quelle était donc cette laideur que la sainte Mort a si vite effacée du bout de son aile ? Marat peut désormais défier l'Apollon, la Mort vient de le baiser de ses lèvres amoureuses, et il repose dans le calme de sa métamorphose. Il y a dans cette oeuvre quelque chose de poignant à la fois; dans l'air froid de cette chambre, sur ces murs froids, autour de cette froide et funèbre baignoire, une âme voltige."

Charlotte Corday, Marat : l’assassin et sa victime ; étaient-ils tellement différents l’un de l’autre ? Tous deux animés d’une même foi, d’un courage à toute épreuve servi par une volonté farouche, tous deux seuls, et ne devant compter que sur eux-mêmes en face de l’adversité, tous deux promis à une mort sanglante. Si proches et si lointains ; l’image de l’un restant attachée au vice et à la monstruosité, celle de l’autre à la vertu et à l’angélisme. Et comment pouvoir nommer l’un d’eux sans évoquer l’autre ? Etrange pouvoir qu’à la mort de sceller des destins sous le même cachet. L’une gagnant la postérité par le geste réitéré de Judith, l’autre ne la devant qu’au seul talent de David et au pouvoir qu’à l’amitié d’immortaliser l’élu.

Porté en grandes pompes au Panthéon (21 septembre 1794) en place de Mirabeau, l’Ami du Peuple finit au ruisseau l’année d’après, sur un décret de la Convention (8 février 1795). Plus exactement c’est son buste qu’on jeta à l’égout ; sa dépouille étant transférée au cimetière de Sainte Geneviève. Quant à Charlotte Corday, ses restes conduits au cimetière de la Madeleine connurent, du moins pour le crâne, un étrange parcours; subtilisé lors du transfert, il aurait été conservée par Sanson et se trouverait aujourd’hui chez les descendants du prince Radziwill (enquête de Clémentine Portier-Kaltenbach).

Et, par un curieux concours de circonstances, le lendemain de la mort de Marat, mourrait de ses blessures à Saint Florent le Vieil le premier Généralissime de l’armée vendéenne, Jacques Cathelineau. D’un côté, la République se voyait frappée dans l’une de ses icônes, de l’autre la Royauté perdait l’un de ses meilleurs serviteurs.

Cathelineau, voiturier au Pin en Mauges, se trouvait être un homme du peuple ; il y a peu de chances néanmoins que Marat l’ait tenu pour l’un de ses amis, lui qui ne voyait dans la Vendée en armes, qu’une assemblée de brigands juste bonne à exterminer !

Ainsi finissent des destinées peu communes qui ne font pas mentir la parole de l’Ecclésiaste : « Vanité des vanités, tout est vanité » ou si l’on veut : « Il n’y a rien de nouveau sous le soleil. »

Ce qu’il y a de nouveau ici concerne la peinture de David; c’est qu’une découverte récente vient d’être faite suite à une vente aux enchères par la Galerie Turquin, de ce qu’on pensait être une copie et qui, après examen approfondi, s’avère être l’étude originale du peintre de la Révolution. S’il ne l’a pas rendue telle qu’elle dans son tableau achevé c’est parce qu’il a jugé préférable de substituer au visage déformé par la maladie et la souffrance de son ami, celui immortalisé par l’œuvre définitive. On lira avec intérêt sur le sujet l’article de Giulio publié le 14 février 2010 dans « Etats du Lieu » (lien : etatsdulieu.wordpress.com).

Louis DAVID, autoportrait

Orientations :

Guillaume MAZEAU : Le Bain de l’Histoire (La chose publique, Champ Vallon 2009)

Jacques CASTELNAU : Marat « L’Ami du Peuple » (Hachette 1947)

Edmond BIRE : Journal d’un bourgeois de Paris pendant la Terreur (Tome III, Librairie Académique Perrin 1908)

Edouard HERRIOT : Dans la forêt normande ( Hachette 1925)

Bernardine MELCHIOR-BONNET : Charlotte Corday (Tallandier 1989)

09:32 Publié dans Portraits | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : marat, charlotte corday, louis david, jacques cathelineau, baudelaire, serangelli, ami du peuple, assassinat, baignoire, cordeliers