23/03/2012

TCHEKHOV A SAKHALINE

Qu’on imagine à 9000 kilomètres de Moscou, au large de la Sibérie, une île tout en longueur battue par la pluie et par les vents, au climat hostile connaissant des écarts annuels de température de plus de 60°, aux épais brouillards, au relief parfois difficile surtout dans sa partie sud, aux sols ingrats tapissés de marécages ou couverts par l’impénétrable taïga et on aura une idée de ce que découvrit Anton TCHEKHOV lorsqu’il débarqua à Sakhaline le 5 juillet 1890.

A ces hostilités naturelles il faut ajouter la colonie pénitentiaire peuplée de criminels de droits commun des deux sexes et de détenus politiques que les Russes y déportèrent dès 1857, assurés qu’ils étaient de ne plus les voir paraître sur le continent.

Le récit de Tchékhov est passionnant ; à ses talents de médecin, il ajoute ceux d’ethnologue et de géographe confirmés auquel rien ne doit échapper des spécificités de l’île qu’il a choisi d’étudier. A trente ans, c’est un homme dans la force de l’âge qui se lance dans l’aventure. Il le faut ! parce que la traversée de l’immense Sibérie, partie en train partie en bateau, en voiture et à pied, équivaut à un véritable parcours du combattant. Quoique malade, il lui faut affronter le froid atroce qui sévit nuit et jour auquel s’ajoutent les intempéries qui le pénètrent jusqu’aux os et, aux premiers rayons de soleil l’agressivité des bataillons de moustiques assoiffés de sang. Les accidents de voiture ne sont pas rares sur le parcours et le franchissement des coupures naturelles s’avère, le plus souvent, problématique.

Taïga sibérienne

Parvenu à Nikolaïevsk, à l’embouchure du fleuve Amour, il ne lui reste plus qu’à passer la Manche de Tartarie pour poser enfin le pied sur l’île du Diable ! Dès lors plus rien ne va échapper à l’observateur sagace qu’est notre aventurier. Tout est prétexte à, descriptions, analyses et exposés scrupuleux du milieu qu’il découvre. Le lecteur marche dans ses pas et mesure à quelles extrémités de misère et d’infamie en est arrivée la population, tant locale qu’allogène, de Sakhaline…

Ce sont les Japonais les premiers qui explorèrent l’île au XVIIe siècle ; puis vint le tour des Russes. D’un commun accord, les deux empires se partagèrent le territoire pour moitié, le sud revenant au Japon jusqu’à ce que ce dernier, en 1875, propose à la Russie d’échanger sa part contre les Kouriles. Dès lors, elle devenait seul propriétaire de ce morceau déshérité de terre insulaire de 1000 kilomètres de long sur une largeur variant de 6 à 160 kilomètre au gré de la latitude.

Tchékhov débarque à Sakhaline en été ; il lui faut donc franchir la passe sur le Baïkal qui, comme il l’écrit, « est tenu de toucher Sakhaline plusieurs fois par été, au Poste d’Alexandrovsk et à celui de Korsakovsk, au sud… » Le reste de l’année, la Manche prise par les glaces transformant l’île en archipel, les plus téméraires où les insensés peuvent toujours tenter de la traverser à pied…

Détroit de Tartarie

Sakhaline, que borde sur sa côte orientale la mer d’Okhotsk, est grande comme deux fois la Grèce ou si l’on préfère, une fois et demie le Danemark.

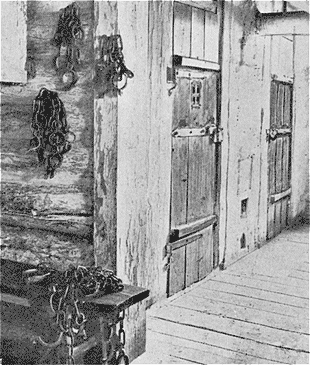

Dès qu’il arrive à Alexandrovsk, Tchékhov est frappé de la pauvreté de la nature : « … ce ne sont que souches carbonisées ou troncs de mélèzes desséchés par le vent et les incendies, dressés comme des aiguilles de porc-épic. (…) Pas un pin, pas un chêne, pas un érable — rien que des mélèzes étiques, pitoyables, comme rongés qui, loin de faire, comme en Russie, l’ornement des forêts et des parcs, dénoncent un sol palustre, misérable et un climat rigoureux. » Quant aux maisons, elles sont tout bonnement à l’image du reste, pauvres et bâties de bois. L’auteur s’y attardera quand il visitera les isbas des « relégués » ou les iourtes des Giliakhs et des Aïnos, les naturels du lieu.

Aïnou

Le Commandant et le Gouverneur de l’île le reçoivent avec d’autant plus d’aménité qu’ils pensent que leur hôte a été détaché sur place par une société savante ou un journal. Il n’en est rien, c’est de son propre chef que Tchékhov est venu passer trois mois à Sakhaline. Il reçoit néanmoins l’autorisation de se rendre où bon lui semblera et de rencontrer qui il voudra hormis les détenus politiques.

Fort de ces autorisations, il commence par établir méthodiquement, sur des fiches imprimées à cet effet, un recensement de la population des colonies qu’il visite. Tâche ingrate et fastidieuse mais ô combien précieuse ! Les fiches, qui possèdent douze entrées, font apparaître (outre les renseignements coutumiers tels que le nom, l’âge, le sexe, l’adresse) la qualité des recensés (on sait s’il s’agit de forçats, de relégués, de paysans proscrits ou de citoyens libres), leur religion, leur niveau d’instruction et s’ils reçoivent ou non des subsides de l’état.

Il se déplace d’isba en isba et il constate trop souvent que rien ne lui parle « de soin ménager, de confort, de solidité du foyer. La plupart du temps, je trouve le propriétaire seul, célibataire rongé d’ennui, qui semble paralysé par son oisiveté forcée et par la lassitude. (…) Le poêle est éteint, en fait de vaisselle, il n’y a qu’une marmite et une bouteille bouchée avec du papier. »

Il commence par explorer le centre de l’île autour de la Douïka, vallée à l’origine inexploitable que le travail de galérien des forçats a permis de mettre quelque peu en valeur, mais à quel prix ! « Ajoutez à cette somme de labeur et de lutte où l’on vit des hommes travailler dans l’eau jusqu’à la ceinture, les gelées, les pluies glaciales, le mal du pays, les humiliations, les verges, des tableaux terribles viendront envahir votre imagination. »

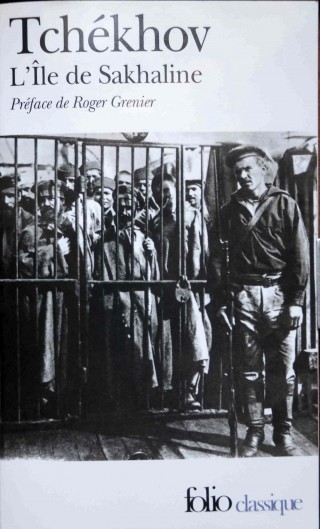

Ferrage des prisonniers

En poursuivant le récit de Tchékhov, on mesure la misère des détenus et leur condition de vie désastreuse:

« Tous les travaux de construction et l’essouchement furent effectués par les forçats. Jusqu’en 1888, date où fut édifiée l’actuelle prison, ils vivaient dans des huttes dites « iourtes ». C’étaient des cabanes en rondins enterrés à une profondeur de deux archines à deux archines et demie (un mètre quarante à un mètre soixante-quinze) avec des toits de terre battue à double pente. Les fenêtres étaient petites, étroites, à ras du sol, il y faisait noir surtout l’hiver, lorsque les iourtes étaient recouvertes de neige. L’eau du sous-sol montait parfois jusqu’au niveau du plancher, le toit de terre et les murs poreux à demi pourris ruisselaient constamment, de sorte qu’il régnait dans ces caves une humidité terrifiante. Les hommes dormaient sans quitter leur pelisse. Autour de ces masures le sol et l’eau du puits étaient constamment souillés de fiente humaine et de toute sorte de déchets, car il n’y avait ni cabinets ni décharge pour les ordures. »

Au sort des hommes voués à l’épuisement, à la violence, à la boisson, aux accidents et aux maladies pernicieuses il faut ajouter celui des femmes qui pour survivre, libres ou détenues, n’avaient d’autre issue que de se livrer à la débauche et d’y contraindre leurs propres filles dès leur jeune âge.

Lors de sa visite de la prison d’Alexandrovsk, il note le peu de soins apportés à la nourriture des prisonniers, l’absence totale d’hygiène, la promiscuité et ses conséquences à quoi s’ajoute l’absence totale du moindre élément de confort :

« Le forçat rentre des travaux qu’il effectue le plus souvent par mauvais temps, les vêtements transpercés et les souliers pleins de boue ; il n’a pas où se sécher ; il suspend une partie de ses habits près de son bas-flanc, et l’autre, encore mouillée, il l’étend sous lui en guise de literie… »

Il n’y a guère que la nature pour offrir quelque réconfort et si le mélèze partout domine, il demeure néanmoins quelques lieux privilégiés comme la vallée de l’Arkaï pour retenir l’attention du narrateur:

« Outre la beauté de sa disposition, elle est si riche en couleurs, que je ne vois pas trop comment éviter la comparaison usée du tapis bariolé et du kaléidoscope. Voici une verdure épaisse, gorgée de sucs, avec ses bardanes géantes toutes mouillées encore d’une pluie récente ; juste à côté, sur un petit espace qui ne fait guère plus de trois sajènes (six mètres) verdoient un peu de seigle, puis un carré d’orge, puis encore des bardanes, derrière une minuscule pièce d’avoine, puis un carré de pommes de terre, deux tournesols malingres à la tête pendante, puis un triangle de chanvre vert foncé, ici et là se redressent fièrement les candélabres de quelques ombellifères ; toute cette mosaïque est parsemée de petites touches roses, pourpre et vermillon posées par les pavots. »

A Douï, Tchékhov visite la colonie agricole de Sakhaline ; c’est à peine si la prison doit lui envier quelque chose ! Les dortoirs sont occupés par des forçats dont certains accompagnés de leur femme et de leurs enfants. Il les décrit tour à tour, tous sont logés à la même enseigne ; dans l’un d’eux : « un surveillant, un sous officier, sa femme âgée de dix-huit ans, et leur fille ; un forçat et son épouse — de condition libre ; un colon forcé ; un forçat, etc. A ces locaux dignes des Barbares, à ces conditions de vie telles que des jeunes filles de quinze et seize ans sont contraintes de dormir côte à côte avec des forçats, le lecteur peut juger du manque de respect, du mépris avec lesquels sont traités ici ces femmes et ces enfants qui sont pourtant venus volontairement, comme on tient peu à ces êtres, et comme on est loin de toute idée de colonisation agricole. »

Les détenus s’ouvrent à lui, racontent leurs crimes et leurs misères ; beaucoup d’assassins récidivistes, de voleurs impénitents et de falsificateurs. Ce peuple de déchus n’a plus rien à attendre sinon le pire qui consiste à recevoir les verges, le fouet ou à être envoyé aux mines. Et c’est chaque jour trois à quatre cents forçats qui sont désignés pour extraire de la couche carbonifère un mauvais charbon. Quant à ceux qu’on envoie aux travaux routiers dans le froid glacial ou les tempêtes de neige, leur sort ne vaut guère mieux. Mais le pire ne réside pas dans la dureté des travaux miniers où tout se fait à bras d’homme y compris le voiturage des wagonnets qu’il faut pousser et tirer sur des pentes impossibles, il tient « à l’ambiance, la bêtise et la malhonnêteté des gradés inférieurs, qui font qu’à chaque pas les détenus ont à souffrir l’arrogance, l’injustice et le caprice. »

Travaux routiers

Valent-ils mieux que les cafards et les punaises qui sont l’un des fléau de Sakhaline ? « Les murs et le plafond étaient recouverts d’une sorte de crêpe de deuil qui ondulait comme poussée par la brise ; quelques points isolés qui allaient et venaient en hâte et sans ordre, permettaient de deviner de quoi était faite cette masse pullulante et moirée. On entendait des bruissements, des chuchotements à moitié étouffés, à croire que cafards et punaises tenaient quelque hâtif conciliabule avant de se mettre en chemin. »

Il semble, dans cet enfer, que seuls les Ghiliak aient été de nature à apporter quelque note de gaîté. Tchékhov s’attache à les décrire, note leur sociabilité, il observe que « leur expression ne trahit aucunement le sauvage ; elle est toujours réfléchie, humble, naïvement attentive ; tantôt elle s’éclaire d’un sourire large et béat, tantôt elle devient pensive et douloureuse comme celle d’une veuve. » Ils se sont adaptés au climat rude de l’île et ont en conséquence construit leurs iourtes (d’été et d’hiver) et façonné leurs vêtements. Et le narrateur d’ajouter que les Ghiliak, contrairement aux détenus, « n’ont rien de belliqueux, qu’ils répugnent aux querelles et aux bagarres et s’accommodent pacifiquement de leurs voisins. »

Contrairement au nord et au centre de Sakhaline, le sud de l’île paraît plus hospitalier :

« Les colonies du Sud ont des particularités qui ne sauraient échapper à quiconque arrive du Nord. En premier lieu, il y a moins de misère. (…) Les habitants paraissent plus jeunes, plus sains, plus vigoureux (…) On en trouve qui, à vingt ans ou vingt-cinq ans, ont déjà purgé leur peine et occupent les lots qu’on leur a assignés. »

Curieusement, et cela n’échappe pas au médecin qu’est Tchékhov, cette partie de l’île est marquée par la fréquence des empoisonnements à l’aconit (Aconitum napellus).

Il s’attarde, en véritable anthropologue, à nous décrire les aborigènes du Sud que sont les Aïno et s’interroge sur leur probable disparition du fait des guerres, de la stérilité des femmes et surtout des maladies que sont le scorbut, la syphilis et la variole. Comme les Ghiliak, les Aïno sont doux et ne supportent pas la violence ; en quoi ils ne furent guère difficiles à soumettre !

C’est dans le sud de l’île que se sont établis le plus souvent les « propriétaires forçats » :

« Lorsqu’il a fini son temps, le condamné est libéré des travaux forcés et passe dans la catégorie des colons relégués. Ce qui se fait sans délai.(…) Après dix années de résidence à titre de colons forcés, les relégués bénéficient du statut de paysan, condition nouvelle qui leur apporte des droits importants. »

Tchékhov évoque la vie des villages et de leurs autorités, puis il se penche, au chapitre suivant, sur la question féminine.

Alionuska, Victor VASNETSOV 1881

La plupart des femmes sont venues rejoindre leurs époux ou un membre de leur famille. Le narrateur nous prévient : « Ce sont pour la plupart des victimes de l’amour ou du despotisme familial. » Compte tenu de la prédominance de la population masculine de l’île, on imagine le sort réservé aux femmes qu’on prostitue, qu’on vend, qu’on loue, qu’on prête… Quand un convoi de prisonnières arrive sur l’île, les plus jeunes et les plus belles sont filtrées pour être affectées comme domestiques chez les fonctionnaires ou leur servir de compagnes :

« La prison s’est totalement désistée des forçates en faveur de la colonie. Lorsqu’on les emmène à Sakhaline, on ne songe ni à leur châtiment ni à leur amendement, mais à leur aptitude à engendrer des enfants et à tenir une ferme.(…) On voit quelquefois arriver au bagne une vieille femme et sa fille déjà adulte ; elles entrent toutes deux en concubinage chez des colons et se mettent à accoucher à qui mieux mieux. »

Dans le dernier tiers de sa relation, Tchékhov se livre à une étude démographique, sociologique et économique de l’île dont la principale ressource est consacrée à l’activité de la pêche quand la saison s’y prête, c’est-à-dire très peu de jours dans l’année. Le reste du temps, il faut faire avec les très maigres ressources locales, insuffisantes à nourrir la population laquelle doit affronter comme elle le peut la famine qui frappe en priorité le jeune âge :

« Les enfants de Sakhaline sont pâles, maigres, inertes : ils sont vêtus de guenilles et toujours affamés. Comme le lecteur le verra par la suite, ils meurent presque exclusivement de maladies du tube digestif. Une vie de famine, une nourriture qui consiste, parfois durant des mois entiers, de rutabagas et rien d’autre ou, dans les foyers plus aisés de poisson salé, les basses températures et l’humidité soumettant la plupart du temps l’organisme des enfants à une mort lente, par épuisement, par dégénérescence progressive de tous les tissus… »

Les prisonniers connaissent aussi la faim et le pain qu’on leur donne est abominable : « Quand on le rompait, on voyait de fines gouttelettes d’eau étinceler au soleil, il vous collait aux doigts, se présentait comme une masse sale, gluante qu’il était impossible de prendre en main sans dégoût. » Aussi quelques-uns tentent-ils l’évasion avec l’aide des Ghiliak qui les font traverser en canots ou, lorsque la Manche de Tartarie est prise par les glaces. Mais on ne s’échappe pas de Sakhaline sinon pour être déchiqueté par les ours ou mourir de froid dans les marais de l’impénétrable taïga ; c’est pourquoi, le plus grand nombre des évadés reviennent toujours aux prisons, préférant encore à l’enfer du froid sibérien celui des châtiments corporels qui les attend.

Taïga de Sakhaline

L’ouvrage s’achève sur l’hôpital d’Alexandrovsk et ce qu’on y trouve… C’est l’œil du médecin et la plume de l’écrivain qui parlent, et certains détails sont bien de nature à évoquer au lecteur ce que découvrira quarante ans plus tard en visitant l’URSS, un autre médecin écrivain, Louis Ferdinand CELINE…

La misère russe, la misère noire, dostoïevskienne, Tchékhov comme Céline savaient de quoi ils parlaient pour l’avoir tous deux approchée de près...

« Cela suffit au fond ces trois mots qu’on répète : le temps passe… cela suffit à tout…

Il n’échappe rien au temps… que quelques petits échos… de plus en plus sourds… de plus en plus rares… Quelle importance ? » ( LF Céline, Bagatelles pour un Massacre).

15:29 Publié dans notes de lecture | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tchékhov, sakhaline, île, sibérie, tartarie, moscou, russes, taïga, colonie, détenus, forçats, relégués, amour, japonais, kouriles, korsakovsk, mélèzes, ghiliak, aïno, détroit, neige, glace, froid, isba, iourte, galérien, mines, prison, barbares, cafards, punaises, médecin, alexandrovsk, urss

17/06/2011

RETOUR A ROCHEFORT

Navigation sur la Charente

Edifiée au XVIIème siècle sur la rive droite de la Charente, à l’emplacement d’une bourgade primitive élevée au milieu des marais, Rochefort n’est éloignée de la mer que de dix kilomètres à peine à vol d’oiseau.

On doit le choix de ce site à Colbert qui en 1666, à la demande de Louis XIV, y fit bâtir un arsenal maritime et militaire capable de répondre aux besoins d’une marine royale digne de ce nom.

Clocheton de l'hôpital de la marine

En 1788, sur un promontoire au nord de la ville, en accompagnement de l’arsenal et en raison de conditions sanitaires difficiles (épidémies et fièvres dues aux marais) on inaugura un hôpital de la Marine, moderne et bien équipé, en remplacement de celui bâti en ville, en 1683.

C’est Pierre Toufaire, ingénieur des travaux du port, qui conçut ce projet de grande ampleur d’une capacité de mille deux cents lits. Inscrit à l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques le 14 septembre 1965, cet édifice, désaffecté en 1985 appartient au patrimoine architectural de Rochefort au même titre que la « maison du Roy », actuelle préfecture maritime, les magasins généraux et le parc, la corderie royale (370m de long afin de pouvoir tirer des cordage d’une encablure, soit 200m) et les trois formes de radoub.

Corderie royale

A ces témoins de l’histoire de la flotte du ponant, il faut ajouter l’ancien hôtel du comte d’Amblimont (1770) aujourd’hui mairie, le musée naval (ancien hôtel de Cheusses), l’église Saint-Louis, monument baroque à fronton triangulaire en avancé sur colonnes à chapiteaux corinthiens, la maison de Pierre Loti (né à Rochefort en 1850), les fortifications, et le pont transbordeur inauguré le 29 juillet 1900.

Chapiteau du portique de l'église Saint-Louis

Rochefort mérite qu’on s’y attarde parce qu’on sent, ici plus qu’ailleurs, le poids de l’histoire attachée tout entière à la Royale ; ainsi le chantier de l’Hermione, réplique de la frégate qui porta La Fayette au secours des insurgés d’Amérique en 1780, nous donne une idée de ce que pouvait être l’activité de l’arsenal à la même époque !

La visite des nombreux musées (pas moins de six en comptant la maison de Pierre Loti) est enrichissante autant qu’agréable à faire puisqu’ils ne sont éloignés les uns des autres que de quelques centaines de mètres. Le plus récent, installé dans l’ancien hôtel Hèbre de Saint-Clément devenu Maison du Patrimoine, propose des expositions temporaires et permanentes sur plusieurs niveaux, l’intérieur ayant été entièrement restructuré. On peut y voir notamment une hache en silex poli trouvée rue Jean Jaurès, qui témoigne de l’ancienneté du site.

Le musée de l’ancienne école de médecine navale et celui des commerces d’autrefois sont, peut-être, les plus insolites et certainement les plus attachants.

Le premier est installé dans le pavillon de l’Ecole de Médecine, sur le site de l’ancien Hôpital de la Marine, à gauche de la cour d’honneur.

Grille de l'hôpital de la marine

On y trouve tout ce que le XIXème. Siècle pouvait offrir en façon de curiosités naturelles ainsi qu’une bibliothèque prestigieuse riche de plusieurs dizaines de milliers de volumes dont des incunables antérieurs à 1500. Le musée est installé sous le comble du deuxième étage. Il est intéressant à double titre ; d’abord parce qu’il est resté en l’état du XIXème siècle (mises en scène de 1861 et 1864 qu’on a respectées dans leur présentation et étiquetages), ensuite parce qu’il réunit des pièces uniques en leur genre dont des spécimens d’anatomie et des écorchés qui font songer à ceux d’Honoré Fragonard ou aux sculptures de Ligier-Richier (le Transi, tombeau de René de Chalon, église de Bar-le-Duc).

Préparation anatomique, myologie.

De hautes vitrines en bois éclairées par la seule lumière du jour abritent les collections d’anatomie et de pathologie humaine, celles de phrénologie, de chirurgie, d’anatomie comparée et de zoologie, de pharmacie et botanique, enfin, de géologie et d’ethnologie.

Pharmacie

Un grand nombre de ces objets ont été rapportés des quatre coins du monde par les médecins de la marine à la faveur de leurs expéditions lointaines, ce qui explique, entre autres, la richesse du fond d’ethnologie.

Tête de momie inca.

La plupart des pièces osseuses et des crânes du département de phrénologie proviennent des forçats du bagne de Rochefort (1777-1854) auxquels des conditions de détention plus dures encore que celles des bagnes de Brest et de Toulon n’assuraient qu’une espérance de vie limitée. Ces « vestiges » macabres voisinent avec les moulages des têtes des grands criminels du temps, afin d’étayer les thèses, en vogue à l’époque, de Franz-Joseph Gall (1758-1828).

Dans des vitrines basses, le musée conserve plus de six cents instruments de chirurgie, certains, présentés dans leurs boîtes originelles. Ils témoignent de la maîtrise des fabricants couteliers parisiens du XIXème siècle (Mathieu, Charrière, Samson, Robert et Collin) et des efforts faits pour donner à cette discipline ses lettres de noblesse.

N’oublions pas en effet que jusqu’au début du XVIIIème siècle, la profession de chirurgien était rattachée à celle de barbier, qu’elle consistait surtout à pratiquer la saignée, à réduire des fractures ou à se livrer à des amputations dans des conditions d’hygiène précaires (l’asepsie ne se généralisant qu’à partir de 1890, après l’invention du pulvérisateur de Lucas Championnière) et sans anesthésie (l’usage du protoxyde d’azote et de l’éther datant de 1840).

C’est grâce aux efforts de Jean Cochon-Dupuy (1674-1757) et à sa pédagogie nouvelle, qu’est fondée en 1722 l’école de chirurgie et d’anatomie de la marine. Des praticiens réputés en sortiront, et parmi les meilleurs, Jean-Baptiste Clémot (1776-1852), 1er chirurgien qui pratique en 1806 l’opération délicate de la première résection du poignet ; en témoigne la pièce n°43 bis exposée en vitrine.

Portrait de JB. Clémot

Il faut mettre au compte des objets remarquables un « homme clastique » dû à l’habileté de l’inventeur du système: Louis Thomas Jérôme Auzoux (1797-1880) ; il est composé de 1866 éléments démontables de carton-pâte colorié. Complété par les cires anatomiques de Guy Ainé, d’un réalisme surprenant, ces outils pédagogiques révolutionnèrent l’enseignement de l’anatomie.

A partir de la fin du XVIIIème siècle, on veut « voir » et « comprendre » et surtout comprendre l’inexplicable ou, l’inacceptable ; C’est Geoffroy Saint-Hilaire qui le premier aborda l’étude des monstres de façon scientifique. Ici sont exposées aussi bien des malformations animales (tête de mouton altodyme) qu’humaines (fœtus thlipsencéphale, buste de Mariamé) ; la tératologie, qui jusqu’alors relevait de croyances remontées de la nuit des temps, commence à être étudiée rationnellement et trouve sa classification vers 1830. Les spécimens présentés dans les vitrines de l’Ecole s’inscrivent dans cette logique…

Foetus thlipsencephale (anomalie développement du cerveau)

Seul bâtiment a avoir conservé la mémoire du lieu, le musée de l’Ecole de Médecine navale présente dans les salles officielles du rez de chaussée, les portraits à l’huile des directeurs et officiers de santé qui y exercèrent leur talent. Ils y dorment comme en un tombeau puisque ce lieu, qui fut autrefois d’excellence dans sa spécialité, est aujourd’hui abandonné aux herbes folles et aux fantômes des moribonds qui y rendirent leur dernier souffle.

Et pourtant, quelle prestance architecturale ! quelle ordonnance, et quelle présence ! Seul sur son îlot quadrangulaire, entouré de murs et de grilles qui le défendent encore de l’envahissant béton qui tout dévore (il n’y a qu’à voir la pauvreté et l’état de l’épave en vis-à-vis !), il résiste toujours… Pour combien de temps ?

Le musée des commerces d’autrefois, installé au cœur de la ville dans des entrepôts désaffectés est un petit trésor de souvenirs pas si lointains, enfin, « d’avant-guerre » comme on dit, et même, d’avant la grande, celle de 14.

Ceux qui les ont glanés, ont eut bien du mérite et l’astucieuse idée de les regrouper, pour notre plaisir, par corps de métiers en les présentant dans leurs contextes respectifs, devantures et intérieurs compris. C’est dire combien l’affaire est réussie et qu’il n’y a pas besoin d’explications trop longues et fastidieuses à lire pour comprendre comment cela fonctionne ! Et cela fonctionne à merveille.

On passera successivement du café-bar au chapelier, à la mercerie, au photographe, à l’apothicaire, à l’épicier, au grainetier, au boucher, etc… Et toutes les fois, on s’attardera à détailler les « objets » qui tous, oui, tous, portent en eux une impression ; comme le nitrate d’argent d’une plaque photographique, ils sont chargés d’âmes. Rêve de poète ? Pas sûr ; qu’on les imagine deux secondes remplacés par ces répliques dont le siècle se montre friand ! Eh bien, cela ne « fonctionnerait » pas et ne voudrait plus rien dire, tant il est vrai qu’on ne triche pas avec l’authenticité. Observons au passage que c’est l’écueil, parmi d’autres, de notre monde « moderne » qui duplique, triche, parodie et multiplie dans tous les domaines, la technologie hautement performante aidant…

Sous la charpente élevée de cet entrepôt, qui fut autrefois verrière, je me suis attardé devant le zinc, devant le bleu sulfate rutilant des siphons et la beauté des étiquettes du Mandarin qu’on servait le plus souvent allongé d’un curaçao. Et de l’autre côté du couloir qui conduit à la boutique des cartes et documentation, j’ai franchi le seuil de la librairie où, sur leurs rayonnages de chêne sont rangés les beaux livres habillés de cuir aux couleurs variées… On attend le libraire. D’ailleurs sa blouse grise est là, pendue à l’échelle, et son livre de comptes ouvert sur le comptoir…

Il faut consacrer une journée à ces deux visites et trouver le temps de faire le tour de l’arsenal et peut-être de visiter le musée de la marine où, parmi les tableaux et les maquettes de bateaux une pièce exceptionnelle n’attend que l’on s’incline devant elle tant elle force le respect : c’est l’horloge à mouvement perpétuel (jamais achevée on l’imagine !) qu’un forçat, habile comme un dieu, su tirer de ses mains à force de patience.

Faut-il l’avouer ? Ces visites m’ont confirmé une chose, c’est qu’on ne sait plus faire de musées ; du moins comme je les aime. On fait tout au plus de l’architecture, et pas toujours réussie ! Où l’on ne voit qu’espace vide au milieu duquel, dans le noir ou en pleine lumière, deux ou trois objets se battent en duel avec force explications autour d’eux, projections, mises en scène (pardon, « scénographie » ! c’est à la mode). On se veut « scientifique », intelligent, pédagogue ; on s’inscrit dans la modernité et le spectacle. On part du principe que le visiteur n’y connaît rien et qu’il faut tout lui mâcher. On lui enlève sa part de rêve. On a chassé l’émotion en chassant les séries. On pourrait, comme ça, broder longtemps sur le « vide » abyssal de l’esprit « contemporain » je veux dire celui de l’art (lard ?) ; on n’épuiserait pas le sujet !

Merci à Rochefort de m’avoir donné cette part de rêve et puissé-je vous la faire partager, vous qui ne connaissez peut-être de la ville que ses « demoiselles » ?

Orientation bibliographique : « Les carnets de bord du Musée national de la Marine : Ancienne école de médecine navale de Rochefort, éd. 2006 ».

16:05 Publié dans carnet de route | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : rochefort, marais, colbert, louis xiv, flotte, marine, hôpital naval, chirurgie, écorché, corderie, forçats, crânes, tératologie, anatomie, musée, commerces, mandarin, entrepôt, cochon-dupuy, clémot, geoffroy saint hilaire, aseptie, amputation, anesthésie, bagnes, fragonard, ligier-richier, hermione, bar le duc