17/08/2010

BULLETIN CELINIEN

Bulletin célinien N° 321

« Cet homme était pure sensibilité », c’est ce qu’écrit Jacques TREMOLET de VILLERS dans un article commis à la faveur de la parution d’une partie de la correspondance célinienne dans la Pléiade. Cet article repris dans ce 321ème bulletin, évoque la tendresse que portait Céline aux enfants, aux déshérités, aux « pauvres de partout », aux animaux, à tous les malheureux de la terre. Son expérience précoce de la guerre, son exercice de la médecine, la traversée de l’Allemagne sous les bombes, son exil au Danemark traqué par les comités d’épuration et les conditions de détention dont il eut à souffrir, l’avaient sapé au point qu’il ne pouvait supporter la souffrance chez un autre être. Qu’il ait eu la dent longue pour l’espèce humaine en général -et l’auteur de l’article le rappelle- nul ne le contestera ; c’est qu’il connaissait trop bien la nature des hommes pour ne pas avoir à s’en méfier ! Ce qui ne l’empêcha point d’en secourir plus d’un en particulier, qu’il aida du mieux qu’il pu. L’auteur nous rappelle cette phrase que Simone Weil, dit-il, avait recopiée dans son cahier où elle écrivait les mots qui « sculptent le silence intérieur » :

« La vérité est une agonie qui n’en finit pas. La vérité de ce monde c’est la mort. »

Et c’est toute l’œuvre célinienne qui tourne, peu ou proue autour de la mort, parce que cette œuvre est née de la première guerre mondiale, catastrophe universelle, dont l’auteur du voyage est sorti définitivement désillusionné.

L’article de J. Trémolet de Villers s’achève sur l’extrait d’une lettre à Marie Canavaggia datée du 19 novembre 1945 qui vaut d’être cité parce qu’il ramène l’homme à son point de départ, dans l’assurance du gîte et du couvert :

« Lorsque la folie des jours et des années s’est éteinte que notre loque n’est plus qu’un débris de fatigues, c’est la moindre des cruautés un petit brouet et un toit pour finir cette aventure atroce. Mais si le brouet et le toit font défaut alors c’est un calvaire sans nom. Regardez les animaux nos maîtres en destinée – comme ils tiennent si sagement si pathétiquement à leur vieux tapis – Braves êtres - ! Il faut avoir été chassé sans merci de tout et partout pour devenir bien simple, bien simple… pour penser comme un chien - »

Le bloc-notes de Marc LAUDELOUT évoque la chape de plomb qui pèse –et n’a pas fini de peser- à l’évocation du seul nom de Céline ailleurs que dans la stricte sphère littéraire. Pour preuve, la réaction d’une conseillère municipale à l’accueil proposé par la première élue de Dinard au colloque de la Société des Etudes céliniennes. On voudrait dire à cette dame Craveia Schütz, que les « bouffées humanistes » qu’elle déplore ne pas avoir trouvées dans l’œuvre célinienne (l’a-t-elle bien lue ?) sont à laisser au compte de ceux qui se font photographier en porte-faix à l’instar de certain ministre ; les officines bien pensantes du politiquement correct connaissent le refrain… Non, Céline ne voyait pas « l’humanité » acéphale ; c’est « l’homme », qu’il voyait sur son chemin, l’homme tout seul, l’homme tout court, et souffrant de surcroît, qu’il secourait autant qu’il le pouvait, n’en déplaise à madame la conseillère. C’est une chose de dénoncer le mal, ç’en est une autre que de tenter d’y porter remède ; il existe une marge non négligeable des mots aux actes, jugeons sur ces derniers pour avoir l’assurance de ne pas nous tromper. Et saluons au passage l’initiative de Madame Mallet, maire de Dinard, dont le bulletin reproduit la lettre. On pourra regretter au passage qu’elle se soit crue obligée de se dédouaner quant aux écrits qui sentent le soufre. Quand on aime Céline, on le prend en bloc, tout entier et on fait la part des choses : il y a des latitudes où le style l’emporte sur les idées. Et d’ailleurs, lui-même ne disait rien d’autre, qui ne s’est jamais renié ; ce que rappelle Marc Laudelout en note : « Je ne renie rien du tout… je ne change pas d’opinion du tout… je mets simplement un petit doute, mais il faudrait qu’on me prouve que je me suis trompé, et pas moi que j’ai raison. »

Quoi qu’il en soit, ce n’est pas demain qu’une quelconque rue du plus reculé des chefs- lieux de la plus lointaine province portera le nom de Céline ! Ou alors, comme aurait dit ce dernier, il sait pas, l’innocent téméraire de cette initiative, quel genre de valse on lui ferait danser !

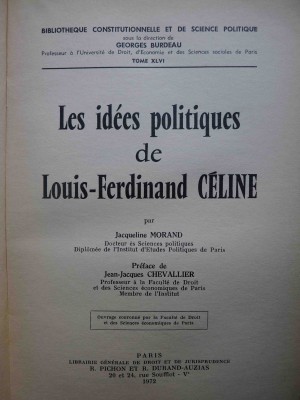

Outre une note de Laurence CHARLIER nous informant de l’actualité célinienne, on trouvera dans ce 321ème numéro la préface que Jacqueline MORAND-DEVILLER a donnée à la réédition de sa thèse « Les idées politiques de Louis-Ferdinand Céline », parue en 1965 mais depuis longtemps épuisée. Cette nouvelle publication de 304p., due à l’initiative d’Emile Brami, est disponible aux Ed. Ecriture, coll. « Céline & Cie ».

Le Bulletin signale également la parution d’un « Dictionnaire du pamphlet » dû à Frédéric SAENEN et disponible dans la coll. « Illico » aux Ed. Infolio à Genève.

Enfin, l’éditorialiste propose une évocation de Maurice Bardèche enrichie d’un témoignage de Pierre MONNIER qui rappelle combien les anciens élèves de Bardèche tenaient l’érudition, le courage et l’humour de ce dernier en haute estime.

Pour conclure, Frédérique LEICHTER-FLACK est allée voir ce qui se cachait derrière l’allusion de Bardamu, desespéré par la mort de Bébert, sur « une page d’une lettre qu’il écrivait à sa femme le Montaigne, justement pour l’occasion d’un fils à eux qui venait de mourir ». Elle donne en note cette lettre, écrite par Montaigne de Paris, le 10 septembre 1570. L’auteur de l’article a bien vu que ce que Bardamu raillait chez Montaigne, « ce n’était pas la dérision en face de la mort d’un enfant, d’un effort littéraire de consolation, mais le scandale même de la tentative. », parce qu’il y a des chagrins inconsolables que le temps lui même ne peut pas effacer, pas davantage que les mots, qu’ils soit dits, ou écrits. Céline, sur le chapitre, savait à quoi s’en tenir…

15:13 Publié dans notes de lecture | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : céline, laudelout, trémolet de villers, dinard, montaigne, guerre

13/07/2010

13 JUILLET 1793

Il aura fallu 40 sols –le prix du couteau- et un courage hors du commun pour assassiner Marat en cette fin de journée du 13 juillet 1793, aux alentours de 20 H…

Le couteau de cuisine à manche d’ébène, un grand à découper à la lame fraîchement émoulue, Charlotte Corday l’a acheté chez un boutiquier du Palais Royal et dissimulé dans son chemisier avec son étui : une gaine en papier « façon chagrin ». On connaît la suite ; après avoir essuyé deux refus, la jeune femme parvient, à la troisième tentative, à approcher l’Ami du Peuple. C’est ce dernier lui-même, ayant entendu Simone Evrard sa compagne hausser le ton sur le palier, qui demande à ce qu’on laisse entrer la visiteuse. C’est qu’on ne s’introduit pas facilement chez le tribun ! Quiconque traverse la cour de l’hôtel de Cahors, au 30 de la rue des Cordeliers, où le journaliste s’est installé dans l'aile du fond, est vite repéré et rangé ou non au rang des familiers.

Sans doute l’a-t-on remarqué dès le matin, cette jeune femme élégamment vêtue qui n’a fait que passer. Lorsqu’elle est revenue le soir, on ne s’en est pas d’avantage inquiété ; ni plus ni moins que s’il s’était agi de quelque admiratrice.

Si Marat se décide à la recevoir, c’est parce qu’au travers du bruit des voix, il entend qu’elle arrive du Calvados et qu’il sait qu’une partie des Girondins honnis se sont réfugiés là-bas, à Caen, dans cet ouest suspect.

Pour approcher l’Ami du Peuple, il faut, sitôt entré dans ses appartements, traverser à droite une antichambre qui s’ouvre en face de la cuisine pour atteindre le petit cabinet où il prend son bain et dont l’unique fenêtre donne sur la cour. On le sait, le conventionnel, dévoré par une maladie inflammatoire qui lui met la peau à vif, est obligé, pour calmer ce feu qui le ronge, de s’immerger quotidiennement dans un bain aromatisé de substances variées composées par les soins du médecin qu’il est resté. C’est là que le bras vengeur de sa visiteuse vient le trouver, dans la pénombre d’un soir torride…

La température a atteint et peut être dépassé 35° à Paris, en ce mois de juillet caniculaire. Partout, les esprits sont surchauffés. La guerre tonne aux frontières ; la Vendée résiste ; les Girondins sont désavoués ; les traîtres rôdent et les factieux complotent. Marat lui-même se sent menacé ; et depuis ce 25 septembre 92 où d’aucuns demandent à ce que « le monstre » auquel on reproche les massacres du même mois soit décrété d’accusation, il paraît moins à l’Assemblée où ses ennemis se font chaque jour plus nombreux. Pour trouver un peu de paix, il s’est retranché au faubourg Saint-Germain, dans ce quartier des Cordeliers où il se sent chez lui et ne compte guère que des admirateurs.

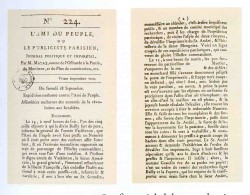

Charlotte Corday s’est faite passer pour telle dans une lettre qu’elle lui a adressée. Il la reçoit, comme il corrige les épreuves du numéro 242 du Publiciste Français, qui sera le dernier des nombreuses feuilles qu’il fut le seul à rédiger. L’homme est désarmé, nu dans sa baignoire sabot, vaguement drapé de linges humides dont l’un, noué autour de la tête, dégage une odeur persistante de vinaigre. Imagine-t-on ce que se dirent, dans leurs regards respectifs, ses deux êtres lorsque ceux-là se croisèrent ? L’Ami du Peuple, comprit-il, avant même que la lame ne s’abattit, que la Mort était venu le trouver chez lui, dans la personne de cette jeune fille implorant son assistance ? Sans doute pas, car le coup fut si violemment et si soudainement porté qu’il n’eut que le temps de crier –aux dires des témoins- « Je me meurs !… »

C’est un spectacle de désolation que découvrent, en s’engouffrant aussitôt dans la pièce exiguë, Simone Evrard sa compagne et trois ou quatre des femmes qui occupent l’appartement. Le sang coule à flots et jusque dans l’antichambre par la plaie et par la bouche du moribond qui expire dans son bain. Simone tente vainement d’arrêter l’hémorragie en appliquant sa main sur l'affreuse blessure. Des artères ont été tranchées en profondeur et il est trop tard lorsque le chirurgien mandé par le voisin dentiste arrive sur les lieux. Il ne pourra que rédiger son rapport. Lorsqu’on le lit, il en dit long sur la détermination avec laquelle le coup fut porté !

« Le couteau a pénétré sous la clavicule du côté droit, entre la première et la seconde vraie côte, et cela si profondément que l’index a fait écart pour pénétrer de toute sa longueur à travers le poumon blessé et que, d’après la position des organes, il est probable que le tronc des carotides a été ouvert, ce qui indique la perte de sang qui a causé la mort et qui sortait de la plaie à flots, au dire des assistants… ».

Le procès-verbal d’autopsie confirmera en ajoutant : « Coup dirigé de devant en arrière, de droite à gauche et de haut en bas, l’aorte traversée, l’oreillette gauche du cœur atteinte. » On le voit, Jean-Paul Marat n’avait aucune chance de s’en sortir…

La meurtrière n’a pas cherché à fuir ; maîtrisée par le commissionnaire Le Bas qui la terrasse pourtant à coup de chaise elle n’oppose aucune résistance. Elle n’a que peu de choses à dire et ne variera jamais dans ses déclarations : elle a prémédité son geste et personne ne le lui a dicté, que sa conscience.

A la question de Chabot : "Comment avez-vous pu frapper Marat droit au cœur ?", elle répond : " L’indignation qui soulevait le mien m’en indiquait la route. "

Conduite à la prison de l’Abbaye et jugée rapidement, elle sera guillotinée le 17 juillet, quatre jours après son acte.

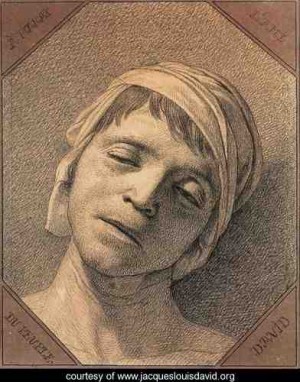

Le meurtre traversera l’Histoire, immortalisé par le tableau emblématique de Louis David, ami de la victime, et la nombreuse littérature consacrée à l’événement.

Ce tableau remarquable, commandé dès le lendemain du drame par le député Guirault à David, compte « parmi l’un des dix chefs d’œuvres de la peinture française » (Beaux-Arts Magazine). L’artiste le livra le 14 octobre de la même année. Il existe de nombreuses copies dont la plus connue est celle attribuée à Gioacchino Serangeli de l’atelier de David; elle se trouve au Louvre. La toile originale du maître est exposée à Bruxelles au Musée Royal des Beaux-Arts. L’une et l’autre diffèrent par quelques détails et d’abord, l’inscription figurant sur le fond de caisse servant d’écritoire à Marat. David y a apposé sa signature et Serangeli l’épitaphe : « N’ayant pu me corrompre, ils m’ont assassiné. »

On comparera l’original à la copie et l’on verra, sans parler des couleurs, quelques différences notamment dans l’angle d’inclinaison du visage et dans sa forme : plus rond chez David, plus ovalaire chez le copiste ; dans la hauteur de la caisse, la dimension de l’encrier, la position de l’assignat et de la feuille dépassant de la caisse. Cette feuille, plus encore que le couteau, tire l’œil et donne la profondeur de champ à cette « nature morte » paraissant dormir, ou plutôt, n’attendant que de « ressusciter » parce que –et sans doute est-ce ce qu’à voulu suggérer le peintre, Montagnard lui-même- la République, atteinte de toutes parts, et symbolisée ici par l’Ami du Peuple, ne peut pas mourir. De là à trouver à cette œuvre une configuration d’icône, il n’y a qu’un pas, et certains n’ont pas manqué de le faire qui y ont vu plus d’une analogie avec le Christ. Enfin, différence marquée mais de peu d’importance : la reprise ou la pochette sur le drap. On notera que le couteau, contrairement à ce qui a été dit, n’est pas à manche d’ébène mais à manche blanc, rappelant l’os ou l’ivoire. Et cela pour des raisons évidentes de présence et de « mise en scène » puisqu’il fallait qu’il soit ensanglanté. Contrairement à la réalité, il y a peu de sang, il ne s’agissait pas de représenter un « abattage », à peine voit-on l’eau du bain rougie et des filets couler sur la poitrine d’une plaie qui n’est pas sans évoquer celle du coup de lance de Longin… Le drap lui-même, à peine taché, reste immaculé, comme le tour de tête d’un homme, qui, aux dires de ses contemporains, vivait dans sa crasse.

Cette œuvre, d’un « grand » David, résume sa manière et on la reconnaît dans le drapé des étoffes, dans la maîtrise de la couleur, l’anatomie du corps et la composition du tableau construit sur la diagonale. Le sujet « tire » l’œuvre, et si l’on veut blasonner, on dira qu’il s’appuie en pointe et à dextre, comme le montre le couteau. Le visage endormi semble attendre le lever du soleil. Le tapis vert n’a pas été choisi au hasard, c’est la couleur qui évoque l’un des stades de la décomposition et de la végétation ; c’est aussi la couleur du tapis de « jeux » sur lequel on abat les cartes ; c’est aussi celui du « grand jeu » du démiurge, symbole de la re-vie et de l’éternel retour. En dépit de tout ce qui a été dit du vivant de l’homme et livré à la postérité par des historiens partiaux, l’Ami du Peuple n’a rien ici du monstrueux batracien, ni du gnome blafard et ridicule auquel on s’est plu à le comparer. Au contraire, il paraît beau, ainsi la voulu le pinceau de David, et c’est par là qu’il restera à la postérité.

Charles Baudelaire ne s’y était pas trompé qui soulignait toute la force de l’œuvre et l’apothéose conférée à la victime par le pinceau de l’artiste :

"Le drame est là, vivant dans toute sa lamentable horreur, et par un tour de force étrange qui fait de cette peinture le chef d'oeuvre de David et une des grandes curiosités de l'art moderne, elle n'a rien de trivial ni d'ignoble. Ce qu'il y a de plus étonnant dans ce poème inaccoutumé, c'est qu'il est peint avec une rapidité extrême, et quand on songe à la beauté du dessin : il y a là de quoi confondre l'esprit. Ceci est le pain des forts et le triomphe du spiritualisme : cruel comme la nature, ce tableau a tout le parfum de l'idéal. Quelle était donc cette laideur que la sainte Mort a si vite effacée du bout de son aile ? Marat peut désormais défier l'Apollon, la Mort vient de le baiser de ses lèvres amoureuses, et il repose dans le calme de sa métamorphose. Il y a dans cette oeuvre quelque chose de poignant à la fois; dans l'air froid de cette chambre, sur ces murs froids, autour de cette froide et funèbre baignoire, une âme voltige."

Charlotte Corday, Marat : l’assassin et sa victime ; étaient-ils tellement différents l’un de l’autre ? Tous deux animés d’une même foi, d’un courage à toute épreuve servi par une volonté farouche, tous deux seuls, et ne devant compter que sur eux-mêmes en face de l’adversité, tous deux promis à une mort sanglante. Si proches et si lointains ; l’image de l’un restant attachée au vice et à la monstruosité, celle de l’autre à la vertu et à l’angélisme. Et comment pouvoir nommer l’un d’eux sans évoquer l’autre ? Etrange pouvoir qu’à la mort de sceller des destins sous le même cachet. L’une gagnant la postérité par le geste réitéré de Judith, l’autre ne la devant qu’au seul talent de David et au pouvoir qu’à l’amitié d’immortaliser l’élu.

Porté en grandes pompes au Panthéon (21 septembre 1794) en place de Mirabeau, l’Ami du Peuple finit au ruisseau l’année d’après, sur un décret de la Convention (8 février 1795). Plus exactement c’est son buste qu’on jeta à l’égout ; sa dépouille étant transférée au cimetière de Sainte Geneviève. Quant à Charlotte Corday, ses restes conduits au cimetière de la Madeleine connurent, du moins pour le crâne, un étrange parcours; subtilisé lors du transfert, il aurait été conservée par Sanson et se trouverait aujourd’hui chez les descendants du prince Radziwill (enquête de Clémentine Portier-Kaltenbach).

Et, par un curieux concours de circonstances, le lendemain de la mort de Marat, mourrait de ses blessures à Saint Florent le Vieil le premier Généralissime de l’armée vendéenne, Jacques Cathelineau. D’un côté, la République se voyait frappée dans l’une de ses icônes, de l’autre la Royauté perdait l’un de ses meilleurs serviteurs.

Cathelineau, voiturier au Pin en Mauges, se trouvait être un homme du peuple ; il y a peu de chances néanmoins que Marat l’ait tenu pour l’un de ses amis, lui qui ne voyait dans la Vendée en armes, qu’une assemblée de brigands juste bonne à exterminer !

Ainsi finissent des destinées peu communes qui ne font pas mentir la parole de l’Ecclésiaste : « Vanité des vanités, tout est vanité » ou si l’on veut : « Il n’y a rien de nouveau sous le soleil. »

Ce qu’il y a de nouveau ici concerne la peinture de David; c’est qu’une découverte récente vient d’être faite suite à une vente aux enchères par la Galerie Turquin, de ce qu’on pensait être une copie et qui, après examen approfondi, s’avère être l’étude originale du peintre de la Révolution. S’il ne l’a pas rendue telle qu’elle dans son tableau achevé c’est parce qu’il a jugé préférable de substituer au visage déformé par la maladie et la souffrance de son ami, celui immortalisé par l’œuvre définitive. On lira avec intérêt sur le sujet l’article de Giulio publié le 14 février 2010 dans « Etats du Lieu » (lien : etatsdulieu.wordpress.com).

Louis DAVID, autoportrait

Orientations :

Guillaume MAZEAU : Le Bain de l’Histoire (La chose publique, Champ Vallon 2009)

Jacques CASTELNAU : Marat « L’Ami du Peuple » (Hachette 1947)

Edmond BIRE : Journal d’un bourgeois de Paris pendant la Terreur (Tome III, Librairie Académique Perrin 1908)

Edouard HERRIOT : Dans la forêt normande ( Hachette 1925)

Bernardine MELCHIOR-BONNET : Charlotte Corday (Tallandier 1989)

09:32 Publié dans Portraits | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : marat, charlotte corday, louis david, jacques cathelineau, baudelaire, serangelli, ami du peuple, assassinat, baignoire, cordeliers

30/06/2010

BULLETIN CELINIEN

Bulletin célinien n° 320

Ce numéro accorde une place importante à la danse. On sait en effet tout l’intérêt que portait Céline à cet art et l’attrait qu’exerçait sur lui les danseuses : une attirance quasi biologique.

On y remarque l’article d’Henri GODARD : « Céline et la danse » ; il rapporte cet extrait de Bagatelle qui en dit long sur la passion célinienne pour les jambes des danseuses : « Dans une jambe de danseuse le monde, ses ondes, tous ses rythmes, ses folies, ses vœux sont inscrits !... jamais écrits !... Le plus nuancé poème du monde !... émouvant ! (…) Le poème inouï, chaud et fragile comme une jambe de danseuse en mouvant équilibre est en ligne, (…) aux écoutes du plus grand secret, c’est Dieu ! C’est Dieu lui-même ! Tout simplement ! (…) La vie les saisit, pures… les emporte… au moindre élan, je veux aller me perdre avec elles… toute la vie… frémissante, onduleuse… ».

N’était-ce point lui qui disait quelque part il me semble : « La véritable aristocratie humaine ce sont les jambes qui la confèrent, pas d’erreur ! »

Et Henri Godard a raison de noter ce que Céline admire particulièrement chez la danseuse : « Une lutte de chaque jour contre les effets que le temps fait subir au corps humain, en le soumettant toujours plus à la pesanteur et en ne lui faisant plus accomplir que des mouvements de moins en moins harmonieux… » et plus loin : « La danseuse est l’être humain qui mène avec le plus d’évidence contre cette mort avant la mort une action perdue d’avance mais glorieuse. »

Aussi n’est-ce point hasardeux qu’il ait écrit des « ballets » auxquels il tenait beaucoup, comme le rappelle Marc LAUDELOUT en rapportant ces mots d’un entretien de Céline avec Georges Conchon en 1958: « Je suis particulièrement fier de mes ballets. Autant mes livres, mon Dieu, je les trouve pas mal, mais les ballets, je les trouve très bien. »

Et curieusement, c’est dans Bagatelles que trois arguments de ballets trouveront leur place, comme s’il fallait « changer de piste », tourner le disque, apporter de la poésie dans un monde de brutes ; façon peut-être à l’auteur de se dédouaner, de montrer sa vraie nature de suggérer de quel côté il se trouve. C’est la question qu’on peut se poser et, à sa manière, l’éditorialiste ne manque pas de la soulever.

Il aura fallu attendre 1959 pour que Gallimard publie en tirage limité les « Ballets sans musique, sans personne, sans rien. » Illustrés par Eliane Bonabel, ils regroupent « La Naissance d’une fée », « Voyou Paul. Brave Virginie », « Van Bagaden », « Foudres et flèches » et « Scandale aux Abysses ». Robert POULET en rendit compte dans « Rivarol » du 30 juillet 1959. La lecture qu’il en fit est rapportée dans ce présent bulletin.

Outre deux pages réservées au courrier des lecteurs, on remarquera dans cette trois-cent vingtième livraison deux inédits rapportés par Marc LAUDELOUT : le premier concerne l’autodafé qu’aurait fait Allemagne hitlérienne du Voyage traduit en 1933 par Isak Grünberg ; il l’explique dans un article intitulé « Voyage au bout de la nuit brûlé par le IIIe Reich ? ». Le second, relate la participation de Céline le 5 mai 1938 à l’occasion de son séjour à Montréal, à l’assemblée du mouvement d’Adrien Arcand (1869-1967), le Parti National Social Chrétien. On le voit d’ailleurs, en première de couverture de ce bulletin, au milieu d’un groupe de fidèles. Cet article fort bien documenté et ses nombreuses notes très intéressantes montrent le soucis qu’avait Céline de préparer l’avenir, lui qui sentait monter la guerre comme le lait posé sur le feu : « Les partis de gauche qui mènent la France la poussent vers la guerre. (…) C’est déguelasse cette affaire. Encore la guerre. Deux fois en vingt ans, je le sais moi, ce que c’est, j’y suis allé, je suis mutilé. » Henri Béraud de son côté ne disait pas autre chose dans ses pamphlets…

C’est donc dans ce contexte surchauffé que l’auteur de Bagatelles songeait à l’exil outre atlantique : « Un seul espoir : le Canada. ». Sans doute, pour sa sécurité, eut-il mieux valu qu’il s’y rendît alors…

12:58 Publié dans notes de lecture | Lien permanent | Commentaires (2)