03/01/2011

3 JANVIER 1893

Le 3 janvier 1893 Pierre DRIEU la ROCHELLE voit le jour à Paris, et c’est dans la même ville qu’il se suicidera cinquante-deux ans plus tard, plus par inclination naturelle que par dérobade devant les comités d’épuration…

Ce solitaire, rongé par la causticité du temps et le constat quotidien qu’il faisait sans complaisance de lui-même, confesse tout au long de son œuvre nourrie par « l’obsession de la décadence » ses regrets de n’avoir pu incarner l’idée qu’il se faisait de l’Homme.

Ainsi commence « LA SUITE DANS LES IDEES » :

« Aussi loin que je remonte dans la conscience de ma vie, j’y trouve le désir d’être un homme. (…) Oui, je me rappelle ce désir d’être un homme ; c’est à dire debout, fort, celui qui frappe, et qui commande, ou qui monte sur le bûcher. (…) Dès mon enfance, je m’éloignai des hommes. Dès mon enfance, je négligeai mon corps. (…) C’est à trente ans que je vois que je ne suis pas un homme, que je n’ai jamais été un homme. J’ai donc manqué ma vie, puisque je n’ai pas accompli mon désir. (…) Je ne suis pas un homme parce que j’ai laissé s’échapper de moi la force et l’adresse. (…) Je ne suis pas non plus un homme parce que je ne suis pas un amant. J’ai perdu ma femme parmi les femmes. (…) Je ne suis pas non plus un homme parce que je ne suis pas un saint. (…) Je ne suis pas non plus un homme parce que je ne suis pas un poète. (…) Non, je suis la caricature de tout, ayant tout gardé dans mon sein avare et hésitant, où cela a tourné et pourri.

… O passant, ô lecteur, ceci est mon dernier livre. Je n’écrirai plus après cela que des romans, je disparaîtrai. J’ai compris que la dernière noblesse qui me reste c’est de disparaître. Je ne suis pas un homme. »

Ainsi la Mort, l’« étrange cavalière », aura-t-elle poussé prématurément le pion victorieux sur l’échiquier le 15 mars 1945. C’est elle, par transposition, qui le salue dans « L’ADIEU A GONZAGUE » :

« Je suis bien heureux que tu te sois tué. Cela prouve que tu étais resté un homme et que tu savais bien que mourir c’est l’arme la plus forte qu’ait un homme.

Tu es mort pour rien mais enfin ta mort prouve que les hommes ne peuvent rien faire au monde que mourir, que s’il y a quelque chose qui justifie leur orgueil, le sentiment qu’ils ont de leur dignité –comme tu l’avais ce sentiment-là toi qui as été sans cesse humilié, offensé- c’est qu’ils sont toujours prêts à jeter leur vie, à la jouer d’un coup sur une pensée, sur une émotion. Il n’y a qu’une chose dans la vie, c’est la passion et elle ne peut s’exprimer que par le meurtre –des autres et de soi-même.

… Il aurait fallu si peu de chose pour t’apprivoiser, pour te réenchanter. Il faut si peu de chose pour changer de philosophie, pour qu’elle monte la rue au lieu de la descendre.

Il faut si peu de chose ? Mais ce ne sont que les plus grossiers appâts qui t’auraient rattaché à la vie, à nous. La vie ne pouvait remporter sur toi qu’une bien médiocre victoire.

L’ argent, le succès. Tu n’avais à choisir qu’entre la boue et la mort.

Mourir, c’est ce que tu pouvais faire de plus beau, de plus fort, de plus. »

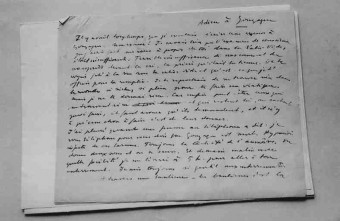

Manuscrit du texte. @J.L Bitton

Drieu a choisi la mort volontaire comme d’autres ont choisi la carrière des armes, ou le cloître : par vocation. Ayant été lui-même et jusqu’au bout la matière de son œuvre (« J’ai envie de raconter une histoire. Saurai-je un jour raconter autre chose que mon histoire ? »)(1) il l’aura conduite au noir très noir pour trouver « sa » lumière, en accord avec le point de vue de Ladislav Klima : « L’homme qui se respecte quitte la vie quand il veut ; les braves gens attendent tous, comme au bistrot, qu’on les mette à la porte. »

Ainsi l’idée obsessionnelle de suicide qui jalonne l’œuvre de l’auteur du FEU FOLLET, n’apparaît-elle pas comme anéantissement mais plutôt comme « ouverture », accomplissement ou moyen, pour lui, de « devenir un homme ».

C’est dans « RECIT SECRET », l’un de ses textes le plus troublant où la Mort se promène en filigrane, que l’écrivain exprime au mieux la fascinante cohabitation qu’il entretient avec elle :

« Je remonte encore à l’enfance, non pour la raison qu’on y trouve toutes les causes, mais pour celle-ci que l’être est tout entier dans son germe et qu’on trouve des correspondances entre tous les âges de la vie. Je suis né mélancolique, sauvage. (…) Je savais qu’il y avait en moi quelque chose qui n’était pas moi et qui était beaucoup plus précieux que moi. Je pressentais aussi que cela pourrait se goûter beaucoup plus exquisement dans la mort que dans la vie et il m’arrivait de jouer non seulement à être perdu, à jamais échappé aux miens, mais aussi à « être mort ». (…) Un jour, je sus qu’il y avait un mouvement qui se produisait parfois chez un homme, et qui s’appelait le suicide.

… Je ne croyais nullement, en me donnant la mort, contredire à l’idée que j’ai toujours sentie vivante en moi de l’immortalité. C’était, au contraire, parce que je croyais à l’immortalité que je me précipitais si vivement vers la mort. Je professais que ce qu’on appelle la mort n’est qu’un seuil et qu’au-delà continue la vie, ou du moins, quelque chose de ce qu’on appelle la vie, quelque chose qui en est l’essence. »

N’est-ce point lui, le méditatif, qu’on retrouve au travers de son personnage des MEMOIRES de DIRK RASPE ?:

« Je marchais, je marchais du matin au soir. J’ai aimé la marche depuis mon enfance et il y a eu bien des moments où j’ai cru que c’était presque la seule joie que pouvait me donner la vie, avec le tabac. Quand on marche, on n’est nulle part et l’on est partout, on jouit de rien comme de tout. On s’épanche dans soi-même qui s’épanche dans le monde. Le moi s’assouvit de ce qui est son incessant et profond besoin : dépasser ces petits obstacles qu’il est lui-même et que sont les moi des autres pour atteindre à tout. Il sait que dans tout il y a quelque chose qui est bien plus son cœur que lui-même. »

N’est-ce point lui qui s’exprime encore à travers « CHARLOTTE CORDAY », l’héroïne de sa pièce de théâtre ?:

« Je suis seule, entourée d’une grande violence, d’un grand bruit. Je suis dans le monde, et c’est comme le couvent. Au loin, un grand bruit et moi toujours seule. Ce couloir sombre qui menait au cloître… Seule avec mon âme. Elle me dit des choses que le monde ne me répète pas. Hier, mon âme me parlait de l’immense amour du Christ. Aujourd’hui, elle me dit le sublime dévouement de Brutus. C’est mon grand’père Corneille qui me parle par mon âme. Vivait-il donc dans un temps plus fort ? Qu’est devenue la France, la noblesse de France ? Ah ! mes héros, je ne puis penser qu’à vous, car les vivants me déçoivent à mort. »

La haine des « justiciers » de l’épuration qui n’auraient pas manqué de le cueillir s’il ne les avait devancé, était-elle si différente de celle des septembriseurs de 92 ?

Drieu, qui plaçait son œuvre entre celle de Céline et celles de Montherland et de Malraux, donne ce conseil à Victoria Ocampo au sujet de « Voyage au bout de la nuit » dans une lettre qu’il lui adresse le 3 mars 1933 (2):

« Je suis navré à l’idée que tu ne peux pas comprendre Céline. C’est l’autre face de l’univers que tu ne connais pas, la face de la pauvreté ou de la laideur, ou de la faiblesse. Je persiste à croire que c’est un livre sain. Ce sont tous les gens malsains à Paris qui le détestent. C’est tellement l’Europe d’après guerre, l’Europe de la crise permanente, l’Europe de la révolution, l’Europe qui crève, qui va faire n’importe quoi pour ne pas crever. »

La décadence des valeurs, et celle de l’Europe, il n’a cessé de la dénoncer et c’est par la qu’il est proche de Céline :

« Je me suis trouvé comme tous les autres écrivains contemporains devant un fait écrasant : la décadence. Tous ont dû se défendre et réagir, chacun à sa manière, contre ce fait. Mais aucun comme moi –sauf Céline- n’en a eu la conscience claire. »

Et toujours dans « SUR LES ECRIVAINS », voici ce qu’il disait de Louis-Ferdinand Céline :

« Céline a été par certains détesté, méprisé, nié dès le premier jour. Quand il apparut brusquement dans la littérature, il y eut tout de suite, aussi bien dans les chapelles que dans diverses épaisseurs du public, un mouvement de crainte. Alors, il ne s’agissait pas de politique.

Céline a eu le même sort que la vérité. L’élite n’a pas voulu regarder en face l’un plus que l’autre ; elle a fermé les yeux sur la force de Céline comme sur la force des événements. Et sans doute continue-t-elle encore. Elle peut continuer.

(…) Céline est en plein dans une des grandes traditions françaises, celle de la pensée immédiate, qui se saisit de l’affaire humaine dans les termes physiques du moment, à son niveau de plus grande urgence, au niveau populaire.

(…) Céline, lui, est bien équilibré. Céline a le sens de la santé. Ce n’est pas sa faute si le sens de la santé l’oblige à voir et à mettre en lumière toute la sanie de l’homme de notre temps. C’est le sort du médecin qu’il est, du psychologue foudroyant et du moine visionnaire et prophétisant qu’il est aussi.

Il y a du religieux chez Céline. C’est un homme qui ressent les choses sérieusement et qui, en étant empoigné, est contraint de crier sur les toits et de hurler au coin des rues la grande horreur de ces choses. Au Moyen Age, il aurait été dominicain, chien de Dieu ; au XVIe siècle, moine ligueur. Il y a du religieux chez Céline dans le sens large du mot : il est lié à la totalité de la chose humaine, bien qu’il ne la voie que dans l’immédiat du siècle. Et peut-être, dans un sens plus étroit, y a-t-il du chrétien chez lui ? Cette horreur de la chair… Mais, somme toute, non. Cette horreur n’est que pour la chair avariée. Au-delà, Céline voit une chair lavée, lustrée, sauvée, pétillante de gaîté, élancée de joie. Cela éclate, entre autres, aux dernières pages de son livre, Les Beaux Draps. »

Concluons avec Jean Mabire qui lui a consacré un livre, « Drieu parmi nous » :

« Il y a chez Drieu beaucoup de junker, pas mal de clergyman et un peu de M. Homais. Ce Prussien britannique fait songer à quelque potard normand qui aurait lu Gobineau plutôt que Voltaire et rêverait de ses ancêtres vikings dans une petite bourgade voilée de crachin.

Mais Drieu c’est aussi un don Juan triste qui erre sur les quais de la Seine à la recherche d’une compagne, c’est aussi un Saint-Just désabusé qui se rend à un meeting en quête d’une patrie. Drieu c’est parfois la solitude de Robinson Crusoé et la délicatesse du Gilles de Watteau. Et puis c’est encore et c’est enfin un vigoureux quinquagénaire qui fume lentemlent un paquet de cigarettes américaines, qui avale ses comprimés de gardénal, qui arrache le tuyau du gaz et qui nous laisse en plan avec un livre de mystique hindoue sur la table de nuit et un mandat d’amener brusquement sans objet chez le juge d’instruction… »

Orientations de lecture :

- L’incontournable biographie de Pierre ANDREU et Frédéric GROVER : « Drieu la Rochelle », (parue en 1979 chez Hachette.)

- Dominique Desanti : « Drieu la Rochelle ou le séducteur mystifié » (Flammarion,1978)

- Jean Mabire : « Drieu parmi nous » (Editions du Trident,1988)

- Pol Vandromme : « Drieu la Rochelle » (Editions Universitaires, 1958)

- Jean-Louis Saint-Ygnan : « Drieu la Rochelle ou l’obsession de la décadence » (Nouvelles Editions Latines,1984)

- Jean-Marie Hanotelle : « Drieu et la déchéance du héros » (Hachette, 1980

Renvois:

(1) "Etat Civil", page 7 (Gallimard, l'Imaginaire/14, 1977)

(2) Cité par Frédéric Grover dans "Sur les Ecrivains", page 150 (Gallimard, NRF, 1964)

13:17 Publié dans Portraits | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : drieu la rochelle, suicide, décadence, feu follet, andreu, grover, desanti, vandromme, mabire, épuration, corday, septembriseurs, europe, normand, viking, mort, saint-just, dominicain, religieux, chair

31/12/2010

CES MACHINES QUI BRASSENT DU VENT

Dans la plaine d’Issoudun comme aussi en Beauce, en Picardie, en Lorraine, dans le Poitou, en Vendée, sur le littoral et bientôt partout si rien n’arrête leur prolifération, on les verra moudre les courants d’air, ces machines qui ont remplacé les moulins à vent avec pour vocation de transformer lesdits courants d’air en courant électrique à défaut de pouvoir en tirer de la farine…

Les aérogénérateurs, puisque c’est d’eux qu’il s’agit, plus connus sous leur appellation « d’éoliennes », constituent peut-être l’une des plus grosses arnaques financières de ce début de millénaire. C’est du moins, à lire l’ouvrage de Jean-Louis Butré, l’une des conclusions qu’on en tire. Ceux qui en douteraient devront s’y reporter et consulter dans la foulée, les sites dont ils trouveront les liens en fin de note.

Car les éoliennes c’est l’évidence, quand on apprend à les connaître, présentent plus d’inconvénients que d’avantages. Il n’est que de questionner ceux qui les côtoient au quotidien… Leur impact sur les paysages, leurs incidences sur la santé des populations de tout ordre, sur les micro-climats (voire l’hydrologie), sur l’écosystème en général ainsi que le poids qu’elles font peser sur les deniers publics, loin d’être négligeables, pourront à terme s’avérer de véritables fléaux. C’est en définitive d’une pollution qu’il s’agit, et pas des moindres !

« Polluer » c’est infecter, contaminer, souiller, et par extension à ce que peut contenir de sacré un paysage emblématique, c’est dénaturer et profaner. Pour parodier la « bavure » de certain ministre, convenons que : « Quand il n’y en a qu’une ça va, c’est quand il y en a plusieurs que ça pose problème… ». Car l’éolienne en soi n’a rien de repoussant, et à tout prendre, à la comparer à beaucoup d’« objets d’art » dit contemporains, je lui trouverais plutôt une certaine élégance ! Mais là n’est pas la question, laquelle peut se poser en cinq mots : « Doit-on poursuivre le programme ? »

A l’évidence cette question, les décideurs qui ont mis les écolos politiquement corrects à leur botte, ne se la posent pas, leur choix est fait comme celui de Monsieur Borloo et de Madame Lepage ; ils se sont délibérément placés du côté de ceux dont les aérogénérateurs sont le fond de commerce. Les grandes firmes qui les produisent les essaiment sous la férule de sociétés locales sans capitaux aux emprunts garantis par l’Etat, comme la semeuse du Larousse illustré le fait des étamines du pissenlit.

Dans cette affaire, nombres d’élus locaux hélas ne marchent pas : ils courent ! Car le gros argent a toujours eu, comme Jupiter, le pouvoir de rendre aveugle ceux qu’il veut perdre. On leur a fait miroiter des retombées redondantes à ces braves gens, en raison d’une taxe qu’ils ne peuvent plus, aujourd’hui, percevoir. Alors, l’aurait-on remplacée dans la coulisse par quelque manne propitiatoire ? Du genre : « Vous acceptez nos machines, on vous refait à neuf votre cantine scolaire », c’est probable, c’est même certain à voir l’énergie avec laquelle ils réclament ou défendent leurs projets de parcs ou de « ferme » (cela se dit !) dans laquelle on chercherait vainement des vaches mais où l’on aura des chances de trouver dans quelque temps pas mal de dindons !

Car bien sûr, tous ceux qui y ont quelque intérêt les défendent toutes griffes dehors ces projets, à commencer par les propriétaires fonciers qui palpent quelque 5000 euros annuels par mât… Une bagatelle qui, multipliée par trois ou cinq implantations dans un tir groupé sur une même propriété vous assure tout de même une belle petite rente de quelque 20 000 euros sans que vous n’ayez rien eu d’autre à faire que de vous prostituer dans ce marché…

J’ai assisté, le 16 décembre dernier, dans un petit bourg de Basse Marche, a une réunion publique programmée comme par hasard en milieu de semaine en fin de journée… D’accord avec Jean-Louis Butré qui dit dans son livre ce qu’il a entendu dans la Vienne : « la séance m’a laissé pantois ». Nous avons été quelques-uns à y porter la controverse au grand dam des organisateurs et des élus ! Ne serait-ce que pour ça, je n’ai pas regretté mon déplacement ! J’y ai vérifié aussi une chose (qui n’était pas une découverte), savoir que la majorité des participants n’étaient absolument pas au fait du sujet et que, n’y aurions-nous apporté la contradiction, ils auraient écouté bien gentiment le catéchisme des notables de la tribune et du « manager » rôdé de la « Société fermière ». Ils seraient repartis tranquillement chacun chez soi sans plus se poser de questions. Au reste, si on leur demandait à présent ce qu’ils en ont retenu, gageons que la plupart d’entre eux, constituant la grande masse des « sans opinion », seraient bien incapables de nous le dire ! C’est qu’ils font confiance à leurs élus, un point c’est tout. Peut-être déchanteront-ils (du moins pour les plus proches des machines) le jour où, n’en pouvant plus de supporter les effets pervers de l’instrument à décerveler, ils se décideront à mettre en vente leur maison qui ne trouvera d’ailleurs probablement aucun acquéreur…

Comme dans tout conflit, dans celui-là aussi il y a l’agresseur, l’agressé et… le profiteur. Posez-vous la question de savoir à qui profite le crime (car s’en est un et d’abord contre la nature), et vous aurez la réponse : les aérogénérateurs n’enrichissent que ceux qui les produisent, les diffusent, les hébergent et, probablement, par leur poids sociétal les encouragent…

Il faut dire et répéter aux élus (dont je veux croire qu’il existe encore des naïfs qui se sont fait abuser) qu’en acceptant de jouer le jeu de ces cafards, ils se rendent complices d’une imposture qui fera date et se déshonorent ; car ces machines sont un leurre qui coûte beaucoup plus cher en définitive qu’il ne rapporte : c’est un miroir aux alouettes.

« Alouette, alouette je te plumerai… », on connaît la chanson !

Cela étant me direz-vous, il faut bien trouver l’énergie quelque part ! D’accord. Je n’évoquerai pas le programme nucléaire sur lequel prioritairement a misé la France. Je dirai seulement qu’en raison des dangers potentiels présentés par ce choix, et du poids qu’il fait peser sur les populations de proximité, je n’ai jamais compris que les maires ayant accepté les centrales sur leur territoire communal, n’aient pas eu au moins la délicatesse d’exonérer de la taxe foncière leurs administrés eut égard aux abondants deniers reversés par « l’atomique locataire ». Et je ne sache pas qu’un quelconque député ait débattu de cette question devant l’Assemblée Nationale. Cela étant, les « fourneaux du Diable » jalonnant les berges de nos rivières et de nos fleuves étant là, il faut faire avec faute de mieux. Et à mon sens, si l’on avait consacré l’argent mangé par le programme éolien à la rénovation des centrales les plus anciennes (dont celle d’Avoine) en passe de rendre l’âme, c’eût été une bonne chose, c’est-à-dire une « précaution et une sécurité »…

Il existe, dans l’atmosphère comme dans les profondeurs de la Terre des pistes qui n’ont pas été explorées. Pourquoi n’a-t-on pas encouragé et repris les recherches de Nikola Tesla (à part les USA qui les ont orientées vers le programme HAARP) ? Pourquoi ne pousse-t-on pas aux forages à grande profondeur pour développer une géothermie performante adaptée aux ensembles urbains ? Et qu’est ce qui empêcherait d’admettre que l’on puisse enfouir des centrales nucléaires de nouvelle génération, dans une logique de recyclage, à des profondeurs limitant d’éventuels dégâts ?

A l’heure des nanotechnologies et des essais menés par la Nasa sur Jupiter, les éoliennes et les panneaux solaires au silicium font figure de chaise à porteur devant une Ferrari. Il semble qu’il y ait quelque part des « stocks » de ces engins à placer qui me font penser aux vaccins de Madame Bachelot : il fallait les fourguer à tout prix… Et que par conséquent toutes les occasions sont bonnes d’en légitimer l’urgence d’emploi devant des populations désinformées et abruties par les médias.

Et puisqu’il s’agit du solaire, songeons qu’il y a sûrement d’autre directions à prendre que celle des « panneaux » polluants consommateurs d’espace, n’en jetez plus ! Des directions qui relèvent peut-être de capteurs type « canons optiques », mais je laisse sur le chapitre aux spécialistes dont je ne suis pas, loisir d’y réfléchir, c’est le cas de le dire !

Pour mettre l’eau à la bouche et suffisamment d’arguments entre les mains de ceux qui ne l’auraient pas lu, voici un extrait explicite du livre de Jean-Louis Butré, sachant que nous en sommes aujourd’hui à un peu plus de 3000 éoliennes en position d’attaque, que le programme de Grenelle vise à quintupler:

« Pourquoi importer à grands frais 15 000 aérogénérateurs géants baptisés éoliennes pour produire 10% d’électricité en plus, alors que celle-ci coûtera au moins deux fois plus cher ? Pourquoi, alors que la France exporte 15% de sa production ?

D’où vient tout cet argent et où va-t-il ? Pourquoi cette industrie est-elle aussi lourdement subventionnée avec la garantie de l’Etat ? Pourquoi les Français n’ont-ils pas été informés et consultés démocratiquement, alors que de nombreuses vérités sur l’éolien sont soigneusement cachées, Pourquoi les dommages collatéraux de ces machines sont-ils systématiquement minimisés par des discours officiels lénifiants ? Qui se cache derrière ce puissant lobby de promoteurs ? Pourquoi les nuisances que supportent certains riverains, l’atteinte à leur patrimoine, sont-elles devenues des sujets tabous ? Nous allons voir comment les éoliennes produisent des gaz à effet de serre, indirectement, mais en produisent et, de ce fait, bafouent le protocole de Kyoto. Elles sont des leurres écologiques. Est-ce acceptable ?

Notre pays se prépare à un gigantesque bouleversement. Sans plan d’ensemble, les éoliennes poussent au gré de marchandages parfois sordides entre des communes, des propriétaires terriens et des promoteurs avides de faire fortune. C’est à une véritable cannibalisation des paysages et du littoral de la France au gré d’intérêts locaux secondaires que nous assistons. Un des plus beau pays du monde est en passe d’être massacré. Ouvrons les yeux ! »

Bien sûr que cette électricité coûte plus cher ! On vous la facture déjà sur votre redevance. Elle contribuera à appauvrir davantage encore trois millions de ménages en situation précaire puisqu’il est sûr que les tarifs risquent d’augmenter de 20 à 40% dans les prochaines années. Simplement, parce que pour 1000 MW d’éolien acheté au prix fort EDF perdra 100 millions d’euros par ans et que pour 19 000 MW (c’est l’objectif de Grenelle), elle en perdra 2 milliards. Certes, c’est peu au regard de la « dette », mais c’est beaucoup pour les petits épargnants et c’est le coup de grâce pour les miséreux qui n’auront qu’à bien se couvrir !

Les lobbies qui mènent le monde ont de beaux jours devant eux. Qu’ils en profitent, en attendant la vraie « révolution » écologique qui se fera la kalachnikov à la main et pas dans les salons. Il n’y a plus rien à chercher en matière de perfection de ces machines, c’est une diversion qui veut faire croire que le salut va venir d’elles ! Elles laisseront aux multinationales le temps nécessaire pour faire exploser le baril de brut tant qu’il restera du sang noir à pomper à la Terre. Les compagnies pétrolières y trouveront leur compte et leurs partenaires en haute finance le leur ; ainsi la fortune « anonyme et vagabonde » s’en trouvera bien aise…

Alors que vaut une chauve-souris et même la centaine de vautours annuellement passés à la moulinette dans le sud de l’Espagne lors des migrations ? Que valent les oiseaux des mers dans les installations off shore ? Combien pèsent, en face des lobbies, les riverains ruinés ou perturbés dans leurs fonctions vitales ? Et qui réglera la facture, dans vingt ans (?) des éventuelles déposes estimées à plus d’un million d’euros par unité ? Sans compter qu’on n’enlèvera probablement jamais du sous sol les 1500 voire 2000 tonnes de béton des socles…

Voilà pourquoi la publicité mensongère déploie tellement d’efforts pour faire passer la pilule, trafiquant l’image et le langage. Que peut-on craindre en effet quand il s’agit de « fermes », de « bouquets énergétiques renouvelables », de « parcs » ; que peut-on craindre quand on vous les montre tellement aériennes sur des affiches agrémentées d’une petite fille qui coure sur un chemin de terre un bouquet de marguerites à la main… utilisant au passage à des fins perverses (celles du fric et de la pollution) « l’innocence » de l’enfance.

Et puisque tout est affaire de gros sous et que la politique a toujours été mêlée de près ou de loin à l’argent, disons le tout net, l’éolien est une affaire politique. Rien d’autre.

Il se trouve –on se demande encore par quel miracle- quelques hommes politiques à dénoncer les ambitions éoliennes de Grenelle et parmi eux Bernard Carayon, député du Tarn, dont on lira le discours dans le Cri du Contribuable.

Saluons le au passage, comme nous saluons ceux et celles de plus en plus nombreux qui luttent contre cette arnaque, même si, compte tenu du poids de l’adversaire, ce combat ressemble plus à celui du Chevalier à la Triste Figure contre les moulins à vent qu’à la charge des cuirassiers à Marengo !

NB: Les photographies sont extraites du site de la FED

On consultera également les sites suivants:

- EPAW

14:03 Publié dans Chroniques du temps présent | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : aérogénérateurs, éoliennes, vent, paysages, jean-louis butré, nikola tesla, haarp, arnaque, argent, chauves souris, vautours, élus, borloo, lepage, bachelot, off shore, béton

18/12/2010

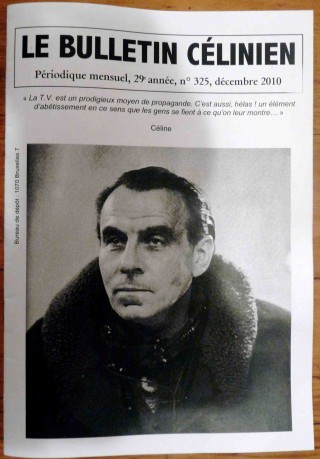

BULLETIN CELINIEN

Bulletin célinien n° 325

« La T.V. est un prodigieux moyen de propagande. C’est aussi, hélas ! un élément d’abêtissement en ce sens que les gens se fient à ce qu’on leur montre… »

On ne saurait mieux dire ! J’ai laissé moi-même à la décharge, depuis 96, ce vicieux instrument de décervelage. Je ne m’en plains pas, trouvant largement de quoi satisfaire ma curiosité sur le Net. Mais, je me suis souvent demandé ce que Céline aurait pensé des ordinateurs…

Tous les visiteurs de l’ermite de Meudon ont été surpris –du moins ceux qui le voyaient pour la première fois- de son accoutrement. On sait qu’il affectionnait de vieux gilets qu’il portait empilés les uns sur les autres, couvrant ce mille-feuilles d’une cape lorsqu’il sortait faire les courses. De chaussures point, mais la plupart du temps de grosses charentaises aux semelles épaisses, tant il est vrai que c’est par les pieds qu’on s’enrhume, c’est connu…

L’éditorialiste, rappelle l’étonnement de quelques-uns devant ce personnage d’hospice ou ce clochard céleste. Je suis, pour ma part, assez enclin à croire, comme Marc Laudelout, qu’au lieu de chercher à témoigner de quoi que ce soit, Céline en était arrivé au stade où le port de la cravate et du veston ne signifie plus grand-chose. Quand on sent la mort rôder à son entour et qu’on l’attend, qu’importent les vêtements splendides ? Et puis d’ailleurs, dans l’état où se trouvait l’écrivain, a-t-on le goût de se soucier de sa mise ? Assurément non ; on pare au plus pressé, on se garde du froid qui si bien transit les membres jusqu’à l’os ! On cherche le maximum de confort dans le minimum d’efforts, un point c’est tout.

Vincent MORCH, livre les propos de Marc-Henri Lamande et de Ludovic Longelin, respectivement interprète et auteur metteur en scène de la pièce de théâtre : « Dieu qu’ils étaient lourds ! » On se souvient de l’allusion célinienne à la lourdeur des hommes qui sont « devenus des marteaux-pilons… ». Cette pièce qui dure un peu plus d’une heure a été composée à partir d’un assemblage d’extraits choisis des différentes interviews de Céline. C’est donc à un travail sur la voix, l’expression et les silences que ce sont livrés l’auteur et l’interprète.

Pierre ASSOULINE qui a assisté à l’une des représentations au petit théâtre du Lucenaire à Paris nous dit de cette pièce qu’on est saisi, dès les premiers mots qui fusent dans une semi obscurité d’une étrange impression : celle d’avoir Louis-Ferdinand Céline devant soi. Il ne tarit pas d’éloge sur son interprétation « stupéfiante de vérité » non plus d’ailleurs que sur la sobriété de sa mise en scène. Ceux qui, comme moi ne l’ont pas vue retiendront la conclusion de Pierre Assouline : « Il serait impardonnable de manquer ça. Les céliniens y penseront longtemps après encore ; les non-céliniens devraient se laisser guider par la curiosité ; les anti-céliniens viscéraux auront raison de s’abstenir car c’est tellement bien que cela leur fera du mal. »

Sans doute ; mais pour moi, et quel que soit le talent de l’interprète, l’original vaut toujours mieux que la copie et je ne me régale vraiment que des seuls enregistrements de Céline. Merci encore à Emile Brami de les avoir réunis en deux magnifiques CD.

Ce numéro de décembre publie la première partie de l’étude de Laurie VIALA consacrée à l’illustration du texte célinien. Bâti essentiellement sur l’émotion, elle observe que « le texte de Céline est en soi un appel à l’illustration. » Serrer au plus près l’univers célinien en traduisant graphiquement l’émotion qui le porte nous paraît être en l’occurrence la bonne démarche. De mon point de vue, Tardi (que l’auteur de l’article évoquera dans les prochains numéros) s’y est admirablement employé ; comment oublier par exemple son personnage de la vieille Henrouille ? Et combien d’autres ! Sans parler des dessins qu’il nous laisse de la banlieue à laquelle son trait est familier. Mais il est certain qu’il y a des impressions qui se passent d’images, vouloir leur en donner serait leur ôter leur puissance de suggestion ; et Dieu sait si l’œuvre célinienne en renferme.

Très intéressante critique de l’Eglise parue dans Marianne du 11 octobre 1933 sous la plume de Ramon FERNANDEZ. Sans doute l’un des textes les moins connu de l’auteur du Voyage, l’Eglise n’en renferme pas moins quelques moments forts qui n’ont pas échappés à Ramon Fernandez, et notamment dans le troisième acte. Voici ce qu’il en dit : « Ce troisième acte, de beaucoup le meilleur, n’est pas loin d’être un chef-d’œuvre. M. Céline a placé franchement son évocation de la S.D.N. sur le plan de la farce féerique, à la manière d’Aristophane. L’effet est saisissant. »

Ceux qui voudront en savoir d’avantage sur les rencontres de Ramon Fernandez avec Céline pourront le faire en consultant le numéro 307 du Bulletin (avril 2009).

Quant au présent numéro, il s’achève par la narration que nous offre Willy de SPENS, d’une visite qu’il fit à l’ermite du Bas-Meudon en 1957, au printemps. Elle vaut d’être lue, car on y découvre un Céline qu’on n’attendrait pas.

En fin d’article, l’éditorialiste dresse un portrait de Willy de Spens (1911-1989) familier du monde des Lettres, auteur d’un premier roman en 1943, ami de Marcel Aymé, Jacques Chardonne, Antoine Blondin, Roger Nimier. Willy de Spens. Il devait, à la fin de sa vie, rassembler ses souvenirs dans plusieurs tomes qui connurent, en leur temps, assurément plus de lecteurs qu’aujourd’hui…

19:34 Publié dans notes de lecture | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : céline, laudelout, willy de spens, ramon fernandez, lamande, l'église, illustration, tardi, henrouille, meudon