13/07/2010

13 JUILLET 1793

Il aura fallu 40 sols –le prix du couteau- et un courage hors du commun pour assassiner Marat en cette fin de journée du 13 juillet 1793, aux alentours de 20 H…

Le couteau de cuisine à manche d’ébène, un grand à découper à la lame fraîchement émoulue, Charlotte Corday l’a acheté chez un boutiquier du Palais Royal et dissimulé dans son chemisier avec son étui : une gaine en papier « façon chagrin ». On connaît la suite ; après avoir essuyé deux refus, la jeune femme parvient, à la troisième tentative, à approcher l’Ami du Peuple. C’est ce dernier lui-même, ayant entendu Simone Evrard sa compagne hausser le ton sur le palier, qui demande à ce qu’on laisse entrer la visiteuse. C’est qu’on ne s’introduit pas facilement chez le tribun ! Quiconque traverse la cour de l’hôtel de Cahors, au 30 de la rue des Cordeliers, où le journaliste s’est installé dans l'aile du fond, est vite repéré et rangé ou non au rang des familiers.

Sans doute l’a-t-on remarqué dès le matin, cette jeune femme élégamment vêtue qui n’a fait que passer. Lorsqu’elle est revenue le soir, on ne s’en est pas d’avantage inquiété ; ni plus ni moins que s’il s’était agi de quelque admiratrice.

Si Marat se décide à la recevoir, c’est parce qu’au travers du bruit des voix, il entend qu’elle arrive du Calvados et qu’il sait qu’une partie des Girondins honnis se sont réfugiés là-bas, à Caen, dans cet ouest suspect.

Pour approcher l’Ami du Peuple, il faut, sitôt entré dans ses appartements, traverser à droite une antichambre qui s’ouvre en face de la cuisine pour atteindre le petit cabinet où il prend son bain et dont l’unique fenêtre donne sur la cour. On le sait, le conventionnel, dévoré par une maladie inflammatoire qui lui met la peau à vif, est obligé, pour calmer ce feu qui le ronge, de s’immerger quotidiennement dans un bain aromatisé de substances variées composées par les soins du médecin qu’il est resté. C’est là que le bras vengeur de sa visiteuse vient le trouver, dans la pénombre d’un soir torride…

La température a atteint et peut être dépassé 35° à Paris, en ce mois de juillet caniculaire. Partout, les esprits sont surchauffés. La guerre tonne aux frontières ; la Vendée résiste ; les Girondins sont désavoués ; les traîtres rôdent et les factieux complotent. Marat lui-même se sent menacé ; et depuis ce 25 septembre 92 où d’aucuns demandent à ce que « le monstre » auquel on reproche les massacres du même mois soit décrété d’accusation, il paraît moins à l’Assemblée où ses ennemis se font chaque jour plus nombreux. Pour trouver un peu de paix, il s’est retranché au faubourg Saint-Germain, dans ce quartier des Cordeliers où il se sent chez lui et ne compte guère que des admirateurs.

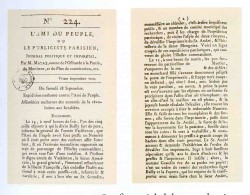

Charlotte Corday s’est faite passer pour telle dans une lettre qu’elle lui a adressée. Il la reçoit, comme il corrige les épreuves du numéro 242 du Publiciste Français, qui sera le dernier des nombreuses feuilles qu’il fut le seul à rédiger. L’homme est désarmé, nu dans sa baignoire sabot, vaguement drapé de linges humides dont l’un, noué autour de la tête, dégage une odeur persistante de vinaigre. Imagine-t-on ce que se dirent, dans leurs regards respectifs, ses deux êtres lorsque ceux-là se croisèrent ? L’Ami du Peuple, comprit-il, avant même que la lame ne s’abattit, que la Mort était venu le trouver chez lui, dans la personne de cette jeune fille implorant son assistance ? Sans doute pas, car le coup fut si violemment et si soudainement porté qu’il n’eut que le temps de crier –aux dires des témoins- « Je me meurs !… »

C’est un spectacle de désolation que découvrent, en s’engouffrant aussitôt dans la pièce exiguë, Simone Evrard sa compagne et trois ou quatre des femmes qui occupent l’appartement. Le sang coule à flots et jusque dans l’antichambre par la plaie et par la bouche du moribond qui expire dans son bain. Simone tente vainement d’arrêter l’hémorragie en appliquant sa main sur l'affreuse blessure. Des artères ont été tranchées en profondeur et il est trop tard lorsque le chirurgien mandé par le voisin dentiste arrive sur les lieux. Il ne pourra que rédiger son rapport. Lorsqu’on le lit, il en dit long sur la détermination avec laquelle le coup fut porté !

« Le couteau a pénétré sous la clavicule du côté droit, entre la première et la seconde vraie côte, et cela si profondément que l’index a fait écart pour pénétrer de toute sa longueur à travers le poumon blessé et que, d’après la position des organes, il est probable que le tronc des carotides a été ouvert, ce qui indique la perte de sang qui a causé la mort et qui sortait de la plaie à flots, au dire des assistants… ».

Le procès-verbal d’autopsie confirmera en ajoutant : « Coup dirigé de devant en arrière, de droite à gauche et de haut en bas, l’aorte traversée, l’oreillette gauche du cœur atteinte. » On le voit, Jean-Paul Marat n’avait aucune chance de s’en sortir…

La meurtrière n’a pas cherché à fuir ; maîtrisée par le commissionnaire Le Bas qui la terrasse pourtant à coup de chaise elle n’oppose aucune résistance. Elle n’a que peu de choses à dire et ne variera jamais dans ses déclarations : elle a prémédité son geste et personne ne le lui a dicté, que sa conscience.

A la question de Chabot : "Comment avez-vous pu frapper Marat droit au cœur ?", elle répond : " L’indignation qui soulevait le mien m’en indiquait la route. "

Conduite à la prison de l’Abbaye et jugée rapidement, elle sera guillotinée le 17 juillet, quatre jours après son acte.

Le meurtre traversera l’Histoire, immortalisé par le tableau emblématique de Louis David, ami de la victime, et la nombreuse littérature consacrée à l’événement.

Ce tableau remarquable, commandé dès le lendemain du drame par le député Guirault à David, compte « parmi l’un des dix chefs d’œuvres de la peinture française » (Beaux-Arts Magazine). L’artiste le livra le 14 octobre de la même année. Il existe de nombreuses copies dont la plus connue est celle attribuée à Gioacchino Serangeli de l’atelier de David; elle se trouve au Louvre. La toile originale du maître est exposée à Bruxelles au Musée Royal des Beaux-Arts. L’une et l’autre diffèrent par quelques détails et d’abord, l’inscription figurant sur le fond de caisse servant d’écritoire à Marat. David y a apposé sa signature et Serangeli l’épitaphe : « N’ayant pu me corrompre, ils m’ont assassiné. »

On comparera l’original à la copie et l’on verra, sans parler des couleurs, quelques différences notamment dans l’angle d’inclinaison du visage et dans sa forme : plus rond chez David, plus ovalaire chez le copiste ; dans la hauteur de la caisse, la dimension de l’encrier, la position de l’assignat et de la feuille dépassant de la caisse. Cette feuille, plus encore que le couteau, tire l’œil et donne la profondeur de champ à cette « nature morte » paraissant dormir, ou plutôt, n’attendant que de « ressusciter » parce que –et sans doute est-ce ce qu’à voulu suggérer le peintre, Montagnard lui-même- la République, atteinte de toutes parts, et symbolisée ici par l’Ami du Peuple, ne peut pas mourir. De là à trouver à cette œuvre une configuration d’icône, il n’y a qu’un pas, et certains n’ont pas manqué de le faire qui y ont vu plus d’une analogie avec le Christ. Enfin, différence marquée mais de peu d’importance : la reprise ou la pochette sur le drap. On notera que le couteau, contrairement à ce qui a été dit, n’est pas à manche d’ébène mais à manche blanc, rappelant l’os ou l’ivoire. Et cela pour des raisons évidentes de présence et de « mise en scène » puisqu’il fallait qu’il soit ensanglanté. Contrairement à la réalité, il y a peu de sang, il ne s’agissait pas de représenter un « abattage », à peine voit-on l’eau du bain rougie et des filets couler sur la poitrine d’une plaie qui n’est pas sans évoquer celle du coup de lance de Longin… Le drap lui-même, à peine taché, reste immaculé, comme le tour de tête d’un homme, qui, aux dires de ses contemporains, vivait dans sa crasse.

Cette œuvre, d’un « grand » David, résume sa manière et on la reconnaît dans le drapé des étoffes, dans la maîtrise de la couleur, l’anatomie du corps et la composition du tableau construit sur la diagonale. Le sujet « tire » l’œuvre, et si l’on veut blasonner, on dira qu’il s’appuie en pointe et à dextre, comme le montre le couteau. Le visage endormi semble attendre le lever du soleil. Le tapis vert n’a pas été choisi au hasard, c’est la couleur qui évoque l’un des stades de la décomposition et de la végétation ; c’est aussi la couleur du tapis de « jeux » sur lequel on abat les cartes ; c’est aussi celui du « grand jeu » du démiurge, symbole de la re-vie et de l’éternel retour. En dépit de tout ce qui a été dit du vivant de l’homme et livré à la postérité par des historiens partiaux, l’Ami du Peuple n’a rien ici du monstrueux batracien, ni du gnome blafard et ridicule auquel on s’est plu à le comparer. Au contraire, il paraît beau, ainsi la voulu le pinceau de David, et c’est par là qu’il restera à la postérité.

Charles Baudelaire ne s’y était pas trompé qui soulignait toute la force de l’œuvre et l’apothéose conférée à la victime par le pinceau de l’artiste :

"Le drame est là, vivant dans toute sa lamentable horreur, et par un tour de force étrange qui fait de cette peinture le chef d'oeuvre de David et une des grandes curiosités de l'art moderne, elle n'a rien de trivial ni d'ignoble. Ce qu'il y a de plus étonnant dans ce poème inaccoutumé, c'est qu'il est peint avec une rapidité extrême, et quand on songe à la beauté du dessin : il y a là de quoi confondre l'esprit. Ceci est le pain des forts et le triomphe du spiritualisme : cruel comme la nature, ce tableau a tout le parfum de l'idéal. Quelle était donc cette laideur que la sainte Mort a si vite effacée du bout de son aile ? Marat peut désormais défier l'Apollon, la Mort vient de le baiser de ses lèvres amoureuses, et il repose dans le calme de sa métamorphose. Il y a dans cette oeuvre quelque chose de poignant à la fois; dans l'air froid de cette chambre, sur ces murs froids, autour de cette froide et funèbre baignoire, une âme voltige."

Charlotte Corday, Marat : l’assassin et sa victime ; étaient-ils tellement différents l’un de l’autre ? Tous deux animés d’une même foi, d’un courage à toute épreuve servi par une volonté farouche, tous deux seuls, et ne devant compter que sur eux-mêmes en face de l’adversité, tous deux promis à une mort sanglante. Si proches et si lointains ; l’image de l’un restant attachée au vice et à la monstruosité, celle de l’autre à la vertu et à l’angélisme. Et comment pouvoir nommer l’un d’eux sans évoquer l’autre ? Etrange pouvoir qu’à la mort de sceller des destins sous le même cachet. L’une gagnant la postérité par le geste réitéré de Judith, l’autre ne la devant qu’au seul talent de David et au pouvoir qu’à l’amitié d’immortaliser l’élu.

Porté en grandes pompes au Panthéon (21 septembre 1794) en place de Mirabeau, l’Ami du Peuple finit au ruisseau l’année d’après, sur un décret de la Convention (8 février 1795). Plus exactement c’est son buste qu’on jeta à l’égout ; sa dépouille étant transférée au cimetière de Sainte Geneviève. Quant à Charlotte Corday, ses restes conduits au cimetière de la Madeleine connurent, du moins pour le crâne, un étrange parcours; subtilisé lors du transfert, il aurait été conservée par Sanson et se trouverait aujourd’hui chez les descendants du prince Radziwill (enquête de Clémentine Portier-Kaltenbach).

Et, par un curieux concours de circonstances, le lendemain de la mort de Marat, mourrait de ses blessures à Saint Florent le Vieil le premier Généralissime de l’armée vendéenne, Jacques Cathelineau. D’un côté, la République se voyait frappée dans l’une de ses icônes, de l’autre la Royauté perdait l’un de ses meilleurs serviteurs.

Cathelineau, voiturier au Pin en Mauges, se trouvait être un homme du peuple ; il y a peu de chances néanmoins que Marat l’ait tenu pour l’un de ses amis, lui qui ne voyait dans la Vendée en armes, qu’une assemblée de brigands juste bonne à exterminer !

Ainsi finissent des destinées peu communes qui ne font pas mentir la parole de l’Ecclésiaste : « Vanité des vanités, tout est vanité » ou si l’on veut : « Il n’y a rien de nouveau sous le soleil. »

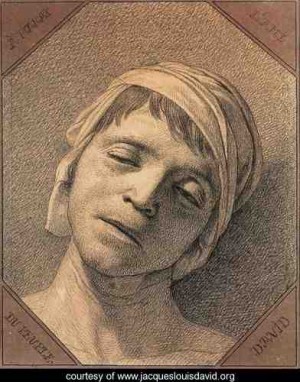

Ce qu’il y a de nouveau ici concerne la peinture de David; c’est qu’une découverte récente vient d’être faite suite à une vente aux enchères par la Galerie Turquin, de ce qu’on pensait être une copie et qui, après examen approfondi, s’avère être l’étude originale du peintre de la Révolution. S’il ne l’a pas rendue telle qu’elle dans son tableau achevé c’est parce qu’il a jugé préférable de substituer au visage déformé par la maladie et la souffrance de son ami, celui immortalisé par l’œuvre définitive. On lira avec intérêt sur le sujet l’article de Giulio publié le 14 février 2010 dans « Etats du Lieu » (lien : etatsdulieu.wordpress.com).

Louis DAVID, autoportrait

Orientations :

Guillaume MAZEAU : Le Bain de l’Histoire (La chose publique, Champ Vallon 2009)

Jacques CASTELNAU : Marat « L’Ami du Peuple » (Hachette 1947)

Edmond BIRE : Journal d’un bourgeois de Paris pendant la Terreur (Tome III, Librairie Académique Perrin 1908)

Edouard HERRIOT : Dans la forêt normande ( Hachette 1925)

Bernardine MELCHIOR-BONNET : Charlotte Corday (Tallandier 1989)

09:32 Publié dans Portraits | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : marat, charlotte corday, louis david, jacques cathelineau, baudelaire, serangelli, ami du peuple, assassinat, baignoire, cordeliers

27/06/2010

LIEUX DU CRIME

L’assassin est un peintre au couteau qui dispose les objets de son crime comme l’artiste le fait d’une nature morte sur sa toile. Tout est arrangé à dessein de façon à « séduire » c’est-à-dire à impressionner le spectateur.

Le procédé est toujours le même : le peintre, ou le meurtrier professionnel, sélectionne ce qui en premier frappera l’observateur ; il calcule, analyse et s’applique à l’ouvrage du mieux qu’il peut. La pratique aidant, il le fait machinalement. Ayant en quelque sorte obtenu son brevet de maîtrise, il s’attache à transmettre son art ou à garder jalousement le secret de ses compositions. Le meurtrier occasionnel, lui, emporté par ses humeurs, n’obéissant qu’à l’aveuglement de sa passion, reste un amateur et gâche la toile.

On ne saura jamais quels soins apporta Chardin à ses natures mortes, mais ce que remarquèrent les artistes qui traitèrent de semblables sujets, c’est que toujours, « quelque chose » dépassait du bord du support de la composition : une feuille de vigne, un poireau, la patte d’un lièvre ou la pince d’un homard, mais plus généralement, le manche d’un couteau…

Le procédé ne date pas d’hier, mais sans doute de l’invention de la perspective ; les maîtres flamands en ont usé dès l’instant où ils ont compris quel avantage il accordait à la lecture de l’oeuvre en soulignant la profondeur de champs et la valeur du plan de la scène.

« Mon grand-père m’attendait dans son fauteuil de velours d’Utrecht. Je m’asseyais du côté de sa bonne oreille, car, depuis l’enfance, il était sourd de l’oreille droite, et, sous mes questions, sa langue n’était pas longue à se délier. Je réclamais le plus souvent, tant l’attrait m’en semblait inépuisable, l’histoire de l’Assassinat du petit garçon.

Il s’agissait d’un enfant de cinq ans qu’à l’époque des vacances de 1845, ses parents avaient abandonné dans leur maison de campagne sise à dix kilomètres d’Aubusson, à la garde d’une vieille femme de confiance. Tous les deux –le petit maître et la gouvernante- occupaient le même lit. Par une nuit d’étoiles, quelqu’un était venu, avait défoncé la fenêtre et, bondissant dans la pièce, un marteau de maçon à la main, s’était livré à une effroyable tuerie…

Le soir, quand je me retrouvais dans mon petit lit et que mes parents, après avoir emporté la lumière, me laissaient à mon sommeil ou à mes pensées, je frissonnais de tous mes membres. Le vent sous le rideau de la cheminée, un craquement dans les boiseries, un bruit de pas, le grincement d’une girouette, il n’en fallait pas davantage pour que mon cœur battit à coups précipités. Mais si je parvenais quelquefois à commander à mes angoisses, que devenais-je, grand Dieu ! quand le rêve m’emportait au pays de l’épouvante ? Brusquement, je me trouvais seul dans la maison du crime, en pleine nuit et loin de tout secours. Et, pendant que, les pieds cloués au sol, je cherchais en vain à crier ou à m’enfuir, l’assassin s’avançait vers moi en levant son marteau… »

Ainsi s’exprime Pierre Bouchardon dans ses « Souvenirs » qui furent édités en 1953.

Les œuvres de cet ancien magistrat, né à Guéret le 9 avril 1870, connurent un succès populaire par le fait qu’elles rapportaient, non seulement les procès des grandes affaires criminelles du temps, mais aussi des meurtres plus anciens inscrits au registre des classiques en la matière.

La plupart de ces récits, publiés par Albin Michel, sont encore assez faciles à trouver chez les bouquinistes ou sur le net, avec un peu de patience.

J’ai découvert cet auteur en achetant son « Troppmann » à un bouquiniste du Quai de la Mégisserie en 1970. J’ignorais tout de ce crime à faire « dresser les cheveux sur la tête ». Il eut lieu en 1869 en bordure du chemin Vert, dans la plaine de Pantin… Bouchardon le relate tel quel, dans toute son horreur. Ce magistrat, qui fut successivement juge, procureur de la République, chef du bureau des Affaires criminelles au Ministère de la Justice, président de la Cour d’appel de Paris et conseiller à la Cour de cassation, n’y va pas par quatre chemins et son art de narrateur, tout empreint de la faconde des tribunaux, nous transporte comme si nous assistions au procès, dans la salle d’audience…

Il nous emmène de la même manière sur les lieux du crime et nous fait partager, les yeux grand ouverts, ce que découvrirent les premiers témoins.

Sans doute l’ assassinat du petit garçon eut-il sa part dans la vocation de Pierre Bouchardon ; il le confesse d’ailleurs lui-même dans ses « Souvenirs » : « L’affaire m’obséda à ce point qu’elle ne fut pas étrangère, je le peux croire, à ma décision d’entrer dans la magistrature. » Et, comme il était doué pour écrire, il mit ses dons de narrateur au service de sa plume et nous laissa plus de trente récits, plus terribles les uns que les autres, dont on trouvera la liste en fin de note.

Tels nous surprendront à les relire « Le Crime de Vouziers », « L’Enfant de la Villette », « Le Puits du Presbytère d’Entrammes » ou « L’Affaire Pranzini ». Quant à l’auberge de Peyrebeille, dite « l’Auberge Rouge », sise sur la grand route du Puy à Aubenas, sans doute ne saura-t-on jamais exactement ce qu’il en fut, même si l’on se plaît à montrer au visiteur le four, la « poutre tragique », les chambres maudites… Ce qui est sûr c’est que tombèrent au milieu de la cour sous le couperet les deux têtes des époux Martin et celle de leur domestique Rochette. Une pierre dressée en marque l’emplacement exact.

Je n’ai point, pour ma part, embrassé la carrière de magistrat bien que j’ai été frappé et au même âge, tout autant qu’a pu l’être Pierre Bouchardon, par le récit que me fit ma grand-mère d’un crime abominable ayant eu lieu non loin de la propriété que nous occupions alors à Limoges, dans le quartier du quai Militaire. Souvent, je passais près de la maison du drame, aujourd’hui disparue… Elle occupait, au débouché du tunnel du chemin de fer au lieu dit le Puy-Imbert, l’angle d’une rue ; une grande maison carrée en face d’un lavoir, avec un jardin attenant livré aux broussailles… Et toutes les fois je me disais : « C’est là ! ».

Oui, c’était là qu’un jour de 1889, dans la nuit du 9 au 10 avril, une pauvresse, la femme Souhin, chiffonnière de son état, avait étranglé ses quatre petits dont les âges s’échelonnaient entre onze ans pour l’aîné des garçons et quelque mois pour la dernière-née. Ce que trouva à dire la criminelle qui ne pu, en dépit de ses tentatives parvenir à mettre un terme à ses jours, c’est qu’elle avait été contrainte de tuer ses enfants ne pouvant les nourrir, poussée à l’extrême pauvreté accrue par l’arrestation de son mari, auteur de quelque larcin. C’était un crime de la misère qu’avaient caché ces murs gris et austères ; fallait-il ajouter à l’horreur de ce quintuple infanticide le fait que leur mère, après avoir étranglé ses enfants, les ait jetés dans le puits de la cour ? C’est néanmoins ce que colporta la rumeur et c’est ainsi que me fut contée l’histoire…

Plus tard j’en appris une autre, sanglante celle-ci, et aussi brutale que les meurtres de John Williams rapportés par Thomas de Quincey dans son essai « De l’assassinat considéré comme un des Beaux-Arts ». Le ou les tueurs n’avaient jamais été retrouvés qui avaient égorgé au rasoir dans une rare violence, un soir d’octobre de l’année 1960, les aubergistes du Café du Terminus, en face de la gare des Charentes. Le café a été démoli depuis; on l’a remplacé par un terre-plein arboré dont l’emprise au sol rappelle exactement l’emplacement du bistrot… On trouve ce récit dans la collection « Les Grandes Affaires Criminelles », publiées par les Editions de Borée, dans le volume (T.2) concernant le département de la Haute-Vienne.

Enfin un crime abominable, celui-ci accompli par un attroupement de paysans, m’a longtemps frappé qui fut commis sur la personne de Monsieur de Moneys, dans le village de Hautefaye, en Périgord, dans le Nontronnais, le 16 août 1870. J’avais découvert étant jeune, dans la maison de campagne de mon arrière grand mère, les coupures de journaux qu’elle avait conservées du « Courrier du Centre », où cette affaire avait été relatée en feuilleton. Illustrées de gravures montrant les têtes patibulaires des tueurs, le « crochet » de chiffonnier de l’un d’eux, les masures où on avait traîné le corps ensanglanté de la victime et la mare asséchée dans laquelle on l’avait fait brûler respirant encore, ces illustrations avaient de quoi frapper l’imagination !

Je ne suis jamais allé à Hautefaye, encore que le plan soit connu du « trajet » de la victime. Les lieux ne doivent pas avoir beaucoup changés. On lira cette affaire dans l’ouvrage remarquable d’Alain Corbin paru chez Aubier.

Les crimes de sang sont de loin les plus effrayants. Qui habiterait une maison où il a éclaboussé les murs et parfois jusqu’au plafond ? Qui habiterait le château d’Escoire ou certaine maison de Thorigné sur Due qui fit parler d’elle dans les conditions que l’on sait, il n'y à guère ?

Les lieux du crime ? A bien y réfléchir, et depuis que le monde est monde, il ne doit pas y avoir beaucoup d’endroits sur terre ou quelque meurtre n’ait été commis, en tout cas pour les villes et les campagnes habitées, pour ne pas dire « hallucinées » comme les voyait le poète Emile Verhaeren. Je me suis souvent fait cette remarque en me promenant dans Paris, le Paris historique qui connut les heures sombres de la Terreur ou, pour un oui pour un non, on vous trucidait allègrement au coin d’une rue ou dans l’ombre d’une porte cochère. Quant aux exécutions capitales, au temps où la guillotine fonctionnait sans interruption sur la place de la Révolution dite depuis « de la Concorde », qui saura nous dire combien de litres de sang ont saturé le pavé sous l’échafaud ?

Place du Bouffay, à Nantes, je songeais certain jour à la décapitation des demoiselles Vaz de Melo de la Métairie dont la plus jeune, Olympe, n’avait que quinze ans… C’était le jour même où, place Viarmes, à l’endroit précis marqué au sol par des pavés en croix, me revinrent en mémoire les mots lancés par Charette, fusillé là par la République en 1796: « Et pourtant, nous sommes la jeunesse du Monde ! »

Jeanne à Rouen, Charette à Nantes, Ney près de l’Observatoire à Paris, le Duc d'Enghien dans les fossés de Vincennes, Giordano Bruno à Rome… combien d’autres ? La liste serait longue à dresser des crimes officiels, commis par des assassins bien souvent anonymes portant la robe, la chasuble, la tunique ou l’uniforme ! A peser ce qui dort en chacun de nous de Fouquier-Tinville ou de Torquemada, on se dit qu’il suffirait d’un rien pour expédier de l’autre côté l’adversaire, si l’on n’y prenait garde !

Aussi faut-il, sur les lieux du crime, se poser la question : « Cela a été et cela n’est plus… » en sachant qu’il ne s’agit pas d’un rêve, quelque impensable qu’ait pu être l’événement dont il a été le théâtre. Il semble que le sang soit là, encore tout frais, comme sur la clef du conte de Barbe-Bleue pour nous le rappeler ! Et des lieux terribles s’y prêtent, comme le terrain vague du « Dahlia Noir », les friches industrielles, les anciens abattoirs, les hangars abandonnés, les décharges publiques, qu’affectionnent les assassins soucieux de la discrétion ou de la mise en scène.

Qu’est-ce qui nous pousse, un jour ou l’autre, à aller voir de près le théâtre d’un drame, et bien souvent des années après qu’il ait eu lieu, sinon le besoin impérieux de « l’exorciser » ? de « communier secrètement » avec la victime ? D’imaginer deux secondes, deux secondes seulement qu’on ait été à sa place… Oui, à sa place ou peut-être à celle de l’assassin ?

Les crimes, aussi épouvantables soient-ils, relatés à la une des quotidiens ou des journaux spécialisés ( « Radar » de nos grands parents, ou « Détective »), ont toujours alimenté la littérature populaire et fait recette au Grand Guignol. Et pourquoi ? mais parce qu’ils « plaisent », en dépit de leur horreur même, par le pouvoir qu’ils ont de réveiller en chacun de nous, la peur du « Grand Méchant Loup » des contes de la veillée, la « fascination » devant le tigre.

Ainsi « aime »-t-on avoir peur, quelque envie qu’on en ait ; et sans doute parce que la peur est sage conseillère , mieux vaut ne pas la montrer ! C’est souvent la condition de la survie. Cela s’apprend et cela s’enseigne, au plan personnel comme au plan collectif. Les assassins de tout temps et de tous crins le savent bien, qui comptent sur elle pour alimenter leur palmarès. A y regarder de près c’est ce qui se passe : un chien vous mord quand il sent que vous avez peur. Et peut-être aussi parce qu’il a peur lui-même ?

Qui a dit : « Si les hommes sont si méchants, c’est parce qu’ils ont peur… » ?

Où en sommes-nous, aujourd’hui ?

Œuvres de Pierre BOUCHARDON :

Le mystère du château de Chamblas, (Albin Michel 1922)

Le crime de Vouziers, (Librairie Académique Perrin 1923)

L’auberge de Peyrebeille, (Albin Michel 1924)

L’affaire Lafarge, (Albin Michel 1924)

La tragique histoire de l’instituteur Lesnier, (Librairie Académique Perrin 1925)

Le crime du château de Bitremont, (Albin Michel 1925)

La fin tragique du Maréchal Ney, (Hachette 1925)

L’énigme du cimetière Saint Aubin, (Albin Michel 1926)

Le Magistrat, (Hachette 1926)

Le duel du chemin de la Favorite, (Albin Michel 1927)

La tuerie du pont d’Andert, (Librairie Académique Perrin 1928)

Les dames de Jeufosse, (Albin Michel 1928)

Célestine Doudet, institutrice, (Albin Michel 1928)

L’auberge de la Tête Noire, (Librairie Académique Perrin 1928)

Les procès burlesques, (Librairie Académique Perrin 1928)

Le Docteur Couty de la Pommeraie, (Albin Michel 1929)

Le banquier de Pontoise, (Edition des Portiques 1929)

L’enfant de la Villette, (Nouvelle Revue Critique 1930)

Autres procès burlesques, (Librairie Académique Perrin 1930)

Le cocher de Monsieur Armand, (Edition des Portiques 1930)

Ravachol et Cie, (Hachette 1931)

L’Abbé Delacollonge, (Librairie Alphonse Lemerre 1931)

Troppmann, (Albin Michel 1932)

L’homme aux oreilles percées, (Nouvelle Revue Critique 1932)

La faute de l’Abbé Auriol, (Nouvelle Revue Critique 1933)

La malle mystérieuse, (Albin Michel 1933)

L’affaire Pranzini, (Albin Michel 1934)

Un précurseur de Landru, l’horloger Pel, (Arthaud 1934)

L’assassin X, (Albin Michel 1935)

La dernière guillotinée, (Nouvelle Revue Critique 1935)

Dumollard, le tueur de bonnes, (Albin Michel 1936)

Hélène Jégado, l’empoisonneuse bretonne, (Albin Michel 1937)

Vacher, l’éventreur, (Albin Michel 1939)

Le puits du presbytère d’Entrammes, (Albin Michel 1942)

Madame de Vaucrose, (Albin Michel 1947)

Souvenirs, (Albin Michel 1953)

Orientations :

Editions de BOREE : Collection « Les Grandes Affaires Criminelles ».

Alain CORBIN : Le village des cannibales, Aubier collection historique, 1990.

James ELLROY : Tous les ouvrages parus aux éditions Payot, collection Rivages Noir, et particulièrement « Ma part d’ombre », « Le Dahlia Noir » et « Un tueur sur la route ».

Emile GABORY : Les guerres de Vendée, Laffont, collection Bouquins.

Thomas de QUINCEY : De l’assassinat considéré comme un des beaux-arts, Poche-Club, Nouvel Office d’Edition 1963.

Charles RIVET : Mémoire noire, Editions René Dessagne.

17:00 Publié dans notes de lecture | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : crimes, meurtres, assassinat, bouchardon, troppmann, sang, hautefaye, peyrebeille, guillotine