14/03/2010

14 MARS 1909

André PIEYRE de MANDIARGUES, né le 14 mars 1909 à Paris, a laissé une œuvre littéraire importante s'inscrivant dans le courant surréaliste auquel il appartint. Ce passionné d'érotisme et de fantastique, qui a touché à tous les genres littéraires ( Poésie, romans, contes, nouvelles, essais, théâtre ), obtint le prix Goncourt 1967 pour son roman La Marge qui connut, sous le même titre, une adaptation cinématographique en 1976.

En 1946, l'auteur fit paraître Le MUSEE NOIR, édité par Laffont ; un recueil de nouvelles dont la première intitulée « Le sang de l'agneau », dédiée à Leonor Fini, résume à elle seule l'univers de Mandiargues contenu tout entier dans la première phrase :

« Marceline Caïn : on eût dit qu'elle était mêlée de cendre, de sable et de sang. »

C'est une histoire, comme il la conclut lui-même, « qui fait frissonner au milieu de la nuit : une histoire de fourrure et de sang. »

Mais c'est dans l'Introduction au Musée noir qu'il faut aller chercher la fascination qu'exerce aux yeux du poète le tellurisme élémentaire et les forces vives de la nature qui renferment bien plus que leur propre substance :

« Le panorama dressé par les sens dans la conscience de l'homme est un écran peu solide ; percé à chaque instant de trous, secoué par les tourbillons, il n'aveugle que ceux qui cherchent précisément à ne rien voir au-delà de son médiocre ready-made. Quelquefois les trous se rejoignent sur le bris des derniers fils du tissu dans une totale discontinuité des images, ou bien les tourbillons renversent entièrement le pauvre appareil, c'est alors l'heure de la voyance, c'est aussi l'heure de l'idiotie, les deux visages absolus de ce que l'on a parfois nommé le mysticisme, mais il est rare, le désirât- on, d'arriver à ces excès, et le plus souvent la mécanique continue à promener au dessus des gouffres aperçus, dans un grincement rassurant de vieillerie, des tableaux dont la laideur et l'horreur même à laquelle ils atteignent de temps en temps sont rendus acceptables par le respect des lois de causalité et le conformisme banal avec lesquels ils se présentent.

Les plus hautes falaises de l'Europe, dit-on, dressent à Berneval, et dessous c'est une grève tourmentée de grands éboulis chaotiques, leurs parois d'une matière douce au toucher quand une cassure vient d'en rafraîchir la surface, mais que l'action du vent et celle de l'humidité saline ont vite revêtue d'une croûte rugueuse allant, entre des bandes de taches bleu sombre, du blanc au gris, au vert sale et à un beige un peu trouble qui est la marque de traînées terreuses descendues du sommet aux jours de tempête. Rien que de la marne avec des noyaux de silex qui deviendront, les uns sur les autres roulés par les vagues, ces galets, en bas, comme une ponte aplatie que l'on voudrait attribuer à des foisons de tortues. Pourtant il demeure dans ces pâles murailles colossalement offertes à l'orgasme de l'écroulement, couronnées de cris d'oiseaux, et qui dominent un fouillis de filets peureusement mis à sécher sur des perches avec des blondeurs tremblantes de crin au soleil, une vie si tendre, de chairs déformées par le titanisme, que ne pourrait l'évoquer aucune parole humaine, sauf, peut-être, le nom d'Astyanax prononcé sous une petite pluie de printemps à l'oreille d'une jeune fille dont on serre les doigts au fond de son manchon de grèbe.

Voilà pour suggérer un seul des dessous de la craie, car il en existe une multitude d'autres. Et toutes ces matières simples ou composées, mais pour l'homme rétif à la connaissance apprise aussi élémentaire que des corps purs : le charbon, le sable, la suie, le plâtre, la glace, la neige, la laine, l'or, le fer, le plomb, le bois, la mousse, le sang, le pain, le lait et le vin, dès qu'elles interviennent dans la sensation, quelles portes n'ouvrent-elles pas sur des coulisses vertigineuses ? Ainsi, la crainte qui entoure le sang répandu par l'hymen lacéré, on aperçoit sans peine qu'elle se rapporte plutôt au meurtre du père et de la mère abolis en même temps du souvenir de la jeune fille dans la rupture violente des disciplines familiales ; meurtre qui pourrait, sur un arrière plan de boucherie, prendre forme un jour avec une terrible précision.

Des lieux et certaines heures unissent, affrontent ou fortifient les auréoles (ou zones d'illumination) propres aux diverses matières. Par ces chocs, par ces combinaisons d'auréoles, naît ce que l'on a communément entendu sous le nom d'atmosphère : un climat propice à la transfiguration des phénomènes sensibles. Allez en forêt saisir le midi frémissant des clairières ; découvrez le minuit des carrières à l'abandon, des plages retirées où s'enjolivent de lune les menues alluvions déposées par le flot ; explorez les gares, les passages, les souterrains des grandes villes, les maisons closes comme des confitures de velours en pots de miroir, les salles de jeu, les foires à la brocante, les théâtres vieillis ; parcourez les gorges des torrents polies et dures telles que des chevaux cabrés, les grottes, les chemins de planches jetés aux marécages ; tant de choses qu'à moins de les voir en aveugle on doit regarder jusqu'à se brûler ou se crever les yeux, et tous les ricanements des bonshommes, toutes les ordonnances de leurs clergés ou de leurs polices, ne pourront plus rien contre l'innocence farouche d'un univers enfin déchaîné... "

17:45 Publié dans Portraits | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pieyre de mandiargues, musée noir, craie, sang, conscience

12/03/2010

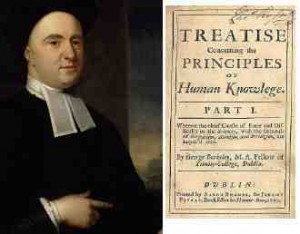

12 MARS 1685

12 mars 1685, naissance à Dysert, dans le comté irlandais de Kilkenny du philosophe George BERKELEY. On doit à ce penseur hors du commun la théorie audacieuse de l'immatérialisme, exposée dès 1709 -année où il prend les ordres- dans son fameux « Essai sur une nouvelle théorie de la vision ». Il y démontre que les objets propres de la vue n'existent pas en dehors de l'esprit et qu'ils ne sont pas non plus les images de choses extérieures, existant par elles-mêmes. Cette nouvelle philosophie, attachée au courant de l'Idéalisme subjectif n'apparaît pleinement que dans le « Traité des principes de la connaissance humaine », publié en 1710. Afin de rendre cette doctrine plus accessible, il l'expose trois ans plus tard, à la manière de Platon, dans les « Dialogues d'Hylas et de Philonous », dans lesquels Hylas -dont le nom ne doit rien au hasard- y défend vainement l'existence d'une substance matérielle, jusqu'à ce qu'il en vienne à reconnaître que la matière n'est qu'un mot vide de sens.

Cette Matière que Berkeley proclame être un pur fantôme, c'est la substance matérielle considérée comme existant en soi indépendamment de l'esprit qui la perçoit. Et tous ses efforts, à compter de la découverte de ce principe, tendront à prouver que les choses corporelles sont des idées, et qu'on doit dire en parlant d'elles : esse est percipi. Elles ne peuvent exister que dans les esprits qui les perçoivent, et l'on doit dire de ces derniers : esse est percipere.

La critique des idées abstraites (l'idée de matière, par exemple, séparée des qualités sensibles), démontre, par une argumentation nominaliste, que celles-ci sont un pur néant ; ce que Berkeley répète tout au long de son œuvre : l'idée abstraite, indéterminée, est inconcevable. Il résulte de cette critique, « que la pensée ne peut sortir d'elle-même : donc une chose ne peut exister qu'en un esprit. »

Devant l'accusation d'Hylas de « transformer toute chose en idées », Philonous lui rétorque : « Vous vous méprenez, je ne suis pas en train de transformer les choses en idées, mais plutôt les idées en choses ; puisque ces objets immédiats de la perception, qui ne sont, d'après vous, que les apparences des choses, je les considère, moi, comme étant les choses réelles elles-mêmes. »

Dans le « Commonplace Book », recueil de notes prises entre 1705 et 1708, le professeur Maxime David relève cette phrase : « Il n'existe proprement que des personnes, c'est-à-dire des choses conscientes. Toutes les autres choses ne sont pas tant des existences que des manières d'exister des personnes. Le « représenté » est donc entièrement subordonné au « représentatif ».

La philosophie de Berkeley ne se résume pas en quelques lignes ; ce n'est pas, non plus, celle d'un sophiste. Elle doit à l'empirisme et au nominalisme sa force de caractère et les fondements de son argumentation. Elle s'apparente sur plus d'un point à ce que très peu de penseurs ont osé explorer, le regardant comme un non-sens philosophique et une absurdité: le solipsisme. Berkeley cependant, qui le frôle, ne s'y arrête pas puisque sa doctrine le conduit à l'affirmation théiste ; autrement dit : toute la réalité de nos perceptions s'effondrerait sans la présence de Dieu dont la pensée contient l'intégralité de l'univers et des esprits pensants. Malebranche, lui-même, ne disait rien d'autre : « Nous voyons toutes choses en Dieu. », mais là s'arrête la comparaison, Berkeley ayant démontré dans ses dialogues ce qui le séparait du philosophe français.

On lira avec intérêt et curiosité la « Siris », ouvrage dans lequel le philosophe, qui était aussi un « humaniste » (dans l'acception du Quattrocento), expose les propriétés et les vertus de « l'eau de goudron », qui renferme ce feu vital qui n'est rien d'autre que l'émanation de l'esprit divin souverain moteur et âme du monde... Sans doute, ses convictions religieuses l'empêchèrent-elles d'explorer plus avant ces « chemins qui ne mènent nulle part », mais il fut le précurseur de ceux qui les ont foulés plus tard s'attachant à démonter que le monde n'était que « volonté et représentation » ( Arthur Schopenhauer) ou que la « volonté absolument commandante » se trouvait être l'unique réalité ( Ladislav Klima).

11:19 Publié dans Portraits | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : berkeley, immatérialisme, hylas, philonous, siris, idéalisme subjectif

04/03/2010

PAVES DES RUES (2)

Limoges, Pont Saint Etienne

Depuis l'abandon de la taille et de la pose des pavés, c'est plus qu'un savoir faire qu'on a perdu, c'est avec lui la beauté du paysage urbain, la noblesse des grands boulevards et des avenues, et un certain visage de la France. Ce visage, nous ne le retrouvons pas dans les parodies faites de « déchets de taille » polis et surfacés que proposent, dans des dessins compliqués et souvent vulgaires, nombre de voies piétonnes des centres dits « anciens ». Comment s'étonner, dès lors qu'on abandonne la pose classique et le module de base du pavé, dès lors qu'on ne veut pas comprendre qu'il existe là comme partout des règles à respecter, à ce qu'il faille recommencer tous les trois ou quatre ans l'ouvrage ?

Tous les paveurs, s'ils revenaient, seraient surpris de voir ce qu'est devenu leur héritage ! Et d'ailleurs, il y a beau temps que le dernier « épinceur », comme on appelait alors celui qui taillait les pavés, ne fait plus chanter son marteau ! Un bon épinceur pouvait produire, avec l'habitude, plus de 120 pavés par jour, ce qui n'était pas rien ! Au Maupuy, on les stockait sous la forme de pyramides à degrés rappelant celles de Saqqara, avant de les acheminer par wagonnets remplis jusqu'à la gueule à leur point de départ.

Le Maupuy, sources: Les Maçons de la Creuse, bulletin n° 13

L'épinceur, d'un habile tour de main façonnait les pavés et les boutisses ; les premiers, d'une dimension de 12x18, 12x12 ou 18x18 cm, tous pourvus d'une queue tronconique de 20 cm ou plus, constituaient le gros de la production ; les secondes, de largeur identique mais beaucoup plus longues, permettaient de croiser et d'amorcer les départs des rangs afin d'obtenir la pose classique dite « à coupe de pierre », à joints alternés.

Le Maupuy, source: Les Maçons de la Creuse, bulletin n° 13

Ce sont les paveurs, dont l'organisation professionnelle remonte à 1397 et l'association en « Communauté des Paveurs » à 1810, qui mettaient en œuvre la production des épinceurs.

Le Maupuy, source: Les Maçons de la Creuse, bulletin n° 13

La technique de pose, en fonction de la nature du substratum, se faisait directement sur tuf ou sur fond de forme de mortier maigre, chargé sur empierrement tout venant, en plaçant les échantillons très serrés, à joints alternés sur profil bombé, car les caniveaux étaient le plus souvent latéraux, calés par le pied des façades ou la bordure du trottoir lorsque ce dernier existait. Grâce à la forme tronconique des queues des pavés, on recouvrait de sable la chaussée achevée et on balayait ce dernier en l'arrosant jusqu'à refus de façon à ce qu'il pénètre dans les vides et cale ainsi parfaitement chaque échantillon battu à la hie ou demoiselle. Les ruelles de largeur étroites, à l'inverse des routes et des avenues, étaient pavées à caniveau central constitué du simple fil d'eau à partir duquel on commençait les rangs en alternant au départ boutisses et pavés de façon à obtenir la pose classique dite à coupe de pierre. Cette façon, la plus répandue, était aussi la plus élégante dans sa sobriété ; mais d'autres techniques, comme l'arceau, le chevron, l'aile de fougère, ou la queue de paon parfaitement maîtrisées par les poseurs, étaient mises en œuvre, notamment pour cette dernière, sur des avenues ou des esplanades.

Belgrade, paveurs, 2007

Le pavage se réduisait bien souvent à la réalisation des seuls caniveaux comme on peut en voir dans des cours en terre battue ou empierrées, dans des cours de ferme, ou au pied des murs gouttereaux des églises. Encore ces caniveaux étaient-ils traités dans les règles de l'art, en tenant compte des contraintes et de l'impératif de durabilité, ce qu'on ne fait plus aujourd'hui où l'on justifie la plupart du temps deux maigres rangées sur le sens de la longueur au lieu de le faire sur celui de la largeur ! Car un simple caniveau, pavé comme on savait les poser alors, en impose et tire l'œil par ses seules proportions et sa mise en œuvre, qu'il soit fait de pierres posées en opus incertum, de galets, ou de pavés classiques. Dans ce dernier cas, il ne peut guère avoir moins d'un mètre de largeur voire un mètre vingt, justement parce qu'il faut alterner les pavés de part et d'autre du fil d'eau et qu'il en rentre généralement trois ou quatre, d'inégale longueur, de chaque côté. La technique reste la même que pour paver la rue, chaque élément touche son voisin et tout est calé au sable : il n'y a pas de joints au mortier, car il y a incompatibilité entre un mortier au ciment et la pierre, lorsqu'une chaussée est destinée à la circulation.

Limoges, rue de la Règle

Tout cela appartient au bon sens ; des chaussées pavées de la sorte pouvaient aisément supporter des tonnes sans se déformer en vertu de la règle qui veut que les plus lourdes charges, dès l'instant où elles s'appliquent sur des éléments posés dans le sens de leur hauteur, les affectent peu. De la même façon, les dalles ne sont pas davantage fragilisées quand elles présentent une épaisseur suffisante et surtout, une sous face épaufrée et non point sciée, reposant sur sable et non point sur ciment... Toutes considérations techniques qui ont fait leurs preuves et dont on ne tient plus compte aujourd'hui où le signe (le cliché, le tape à l'œil), partout, l'emporte sur le sens (l'équilibre, la justesse) ; ce pourquoi, tout ce qu'on peut voir en façon de revêtement minéral contemporain, ne tient pas la route comme on dit, à moins que d'y mettre le prix et de trouver la main d'œuvre qualifiée, ainsi qu'on s'y est employé à Bordeaux, Vichy, Paris... Et encore, même à ces conditions, n'est-on pas assuré d'obtenir des résultats en accord avec les abords ! Car il sort peu de projets des bureaux d'études, pour ne pas dire aucun, qui respectent l'âme des rues. Comparons par exemple les pavés actuels de la place de la Bourse à Bordeaux (surfacés et à joints larges) avec ceux qu'ils ont remplacés... On verra que ceux ci étaient « vivants », qu'on sentait la solidité de leur cuirasse sous le pied, qu'ils animaient le sol par l'ombre portée du soleil, alors que ceux là sont « morts », sans relief et sans caractère. Imaginons ce qu'aurait pu être la Place Vendôme, si on lui avait réservé un pavage classique plutôt que de l'avoir traitée en petites dalles sciées banalisées... On a voulu « faire moderne », « aller dans le sens du progrès », comme si le progrès avait un sens !... en oubliant un peu trop vite qu'on ne déroge pas impunément au classicisme.

Bourges

La plupart de nos villes conservent encore de beaux revêtements pavés classiques et de caractère à l'image des rues de Bordeaux, de Bourges, de Senlis, et celles de nombreuses villes de Bretagne et de l'est de la France. D'autres, comme les bastides du Languedoc, le Mont Saint Michel, les villes à caractère remarquable, Cordes ou Saint Cirq Lapopie, et tous les bourgs perdus de l'Ardèche de la Lozère, de Provence et d'ailleurs conservent encore les calades de leurs venelles et les chemins ferrés par où l'on gagne les champs et les bois...

Il faut aller à Ypres, dans les capitales des pays nordiques, à Saint Petersbourg, et dans les villes qui ont respecté leur patrimoine de voirie (il en reste heureusement un certain nombre !) pour trouver encore de beaux exemples anciens de traitements de surface en pavés de grès ou de granite polis par l'usage. Ou encore, explorer ces lieux magiques que sont les friches industrielles, les carreaux des mines, les cours des filatures et celles des casernes abandonnées où ils sont restés en situation, mangés par les herbes folles... On en trouvait de semblables sur le carreau des halles de Paris ou les quais du port de la lune à Bordeaux, avant qu'ils ne soient arrachés. Certes, il en reste encore beaucoup à Paris, Bordeaux, Lyon, et dans de nombreuses villes ; mais au train où vont les choses, on peut craindre que leurs jours ne soient comptés et qu'il ne finissent, eux aussi, tôt ou tard à la décharge, rejetés par les goûts et les modes qui viennent à bout de tout...

Combien de rues et d'avenues a-t-on dépavé à coups d' arguments bien souvent spécieux ? N'a-t-on pas dit que leurs pavés engendraient du bruit ? qu'ils étaient inconfortables pour les piétons comme pour les automobiles ? qu'ils étaient dangereux (glissants...), et que la réfection des chaussées ainsi revêtues, lorsqu'elle s'avérait nécessaire, était onéreuse ?

Bourges

Je les revois pour ma part, arrachés de leur lit par les dents acérées de la pelle mécanique vorace qui leur tirait des cris d'orfraie dans une odeur de pierre à fusil. Je les revois, dans des bennes surchargées, convoyés à destination du remblai en périphérie de la ville. Et je songeai, à considérer ce gâchis, à ce qu'il avait fallu d'efforts aux hommes pour extraire la pierre de son gîte et la tailler, si dure soit-elle, en parallélépipèdes réguliers ; à ce qu'il leur avait fallu d'heures et de patience, et de souffrance pour habiller de sa lourde chape, à genoux et par tous les temps, les kilomètres de chaussées !

Le regard que je portais alors sur la « grand geste » des paveurs n'a pas changé ; simplement, l'ai-je étendu avec le temps à tout ce qui m'entoure quand j'observe ce que produit le siècle au regard de ce que nous a laissé l'ancien...

Las, songerez-vous peut-être, encore la nostalgie ! Non point, vous répondrai-je : un simple constat, lucide s'il se peut ! Le monde que nous ont laissé les morts est solide, tout leur appartient, il n'est que de considérer leur œuvre, partout, des mégalithes aux ouvrages d'art en passant par les cathédrales et le patrimoine urbain et rural... Ca suffit, de mon point de vue, pour convaincre le plus sceptique s'il lui reste encore un peu de jugeotte... Qu'il se dise que ce sont eux qui nous l'ont légué ce monde, les morts, et il verra que l'esprit l'habite.

Que restera-t-il du nôtre quand se lèvera le dernier soleil, sinon le vague souvenir d'une imposture ? C'est peut- être ça, au fond, qui le singularise, le monde d'aujourd'hui : l'éphémère, le superficiel, l' à-peu-près... l'aseptisé... Vaincue par le grand lessivage des cerveaux, la majorité moutonienne baisse la tête et se rend aux urnes dans la logique du meilleur des mondes. A l'heure où les carottes sont cuites, il me paraît salutaire qu'un certain nombre ait compris, à parcourir la toile, qu'il restait encore des « pavés » à jeter dans la mare, ne serait-ce qu'un seul, histoire d'activer le tsunami qui monte ; c'est un emploi qui me paraît justifié...

11:28 Publié dans carnet de route | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : pavés, dalles, halles, hie, granite, paveurs