23/09/2010

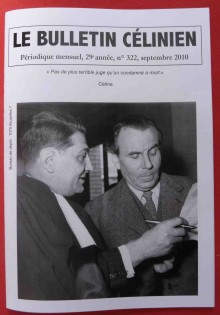

BULLETIN CELINIEN

Bulletin célinien N° 322

On trouvera dans cette livraison un texte des plus intéressants livré à la Revue célinienne en 1979 par Jean ROUGERIE. C’est à cet acteur de second rôle (qui tourna cependant dans plus de cinquante films), à cet homme de théâtre « indépendant », que l’on doit la première adaptation à la scène des « Entretiens avec le Professeur Y ». C’était en 1975, et le spectacle eut lieu à Antony, sur les planches du théâtre Firmin- Gémier qu’il dirigeait.

Comme le fait remarquer le texte, le titre n’allait pas de soi, et le risque était grand d’essuyer un échec, cependant, contre toute attente, la pièce reçut un accueil des plus chaleureux , au point que Jean Rougerie entreprit de la rejouer à trois reprises, en 1976, 1981 et 1986 sous le titre « Interviouve ». L’acteur y excella, tout autant que Jean Saudray qui lui donnait la réplique. Ceux de ma génération qui ont pu voir le téléfilm « Quatre-vingt-treize » réalisé par Alain Boudet en 1962 sur un scénario de Claude Santelli, se souviennent de Jean Saudray, l’inoubliable Halmalo de l’œuvre hugolienne. Il fit un « Professeur Y » des plus convaincant.

C’est par Paul Chambrillon -comme il le confesse dans l’article- que Jean Rougerie fit la connaissance de Céline. Et c’est par là, pourrait-on dire, que tout a commencé :

« On parle de tout avec Chambrillon. De Céline aussi. Il l’a connu (…) On écoute les chansons… évidemment, je me mets à lire Céline. C’est très beau, c’est très grand ! Admirable, émouvant ! Quel poète ! Lyrique ! Toujours lyrique !... Je ne parlerai pas de lui plus longuement… ce n’est pas l’envie qui m’en manque, remarquez… mais je ne suis pas critique (c’est bête mais chacun de nous l’a ressenti, n’est-ce-pas ?... vous avez vu les trois points… l’influence naturellement… Quand on vient de lire Saint-Simon, c’est pareil… On ne rêve plus que d’imparfaits du subjonctif, même pour écrire à son percepteur…)

Alors Rougerie est conquis, enthousiasmé, et, comme il le précise lui-même, le théâtre étant « un acte essentiellement amoureux », il montera la pièce en procédant à « quelques aménagements scéniques » et en se résignant à devoir couper la fin :

« Bien plus douloureuse fut ma décision de couper toute la fin qui n’est que récit fantastique, mais récit tout de même (…) Si on veut le rendre scénique, il faut le Châtelet. C’est une autre option. »

Jean Rougerie ne rencontra Céline qu’au travers de ses œuvres, mais il eut, grâce à Paul Chambrillon, le bonheur de pourvoir s’entretenir avec Madame Destouches :

« Madame Destouches est là, charmante, gentille comme il n’est pas possible. Elle vous écoute, vous répond mais, malgré elle, est mal rassurée… on lui donne l’impression qu’on veut encore du mal à son mari. Au travers de ses paroles toutes douces, on croit entendre : « Je vous en supplie ! Laissez-le tranquille ! Ne lui faites plus de mal ! »

On notera cette observation de Jean Rougerie et on s’en souviendra :

« On parle Céline, on ne le joue pas. Parce qu’il y a avant tout, chacun le sait, un langage Céline. Inutile donc de chercher autre chose : tout est là, clair, brillant, scintillant, génial. Le texte classique en somme. »

C’est, en effet, suffisamment clair et il n’y a rien à ajouter.

Né le 9 mars 1929 à Neuilly sur Seine, Jean Rougerie a quitté définitivement la scène le 25 janvier 1998 à Ivry sur Seine. Un célinien de cœur s’en est allé ce jour là.

Le texte de Paul CHAMBRILLON lui rendant hommage, publié en 1998, est repris dans le présent numéro : « Salut mon vieux Jean. Te voilà rendu sur des rives que l’on espère paisibles… »

A l’occasion de l’ « Affaire Bettancourt », tant médiatisée, Marc LAUDELOUT apporte quelques précisions sur les relations de « Céline et l’Oréal ». Comme l’éditorialiste l’explique, la méfiance –a tord ou à raison- de l’écrivain à l’égard d’Eugène Schueller, ne l’a pas empêché, se trouvant exilé au Danemark, de sympathiser avec le représentant de l’Oréal à Copenhague. Il nous rappelle aussi que Pierre Monnier, l’auteur de « Ferdinand furieux », célinien de toujours, fit, à partir des années cinquante, toute sa carrière chez l’Oréal qui fut, soit dit en passant, une arche bien venue pour nombre de « réprouvés » de la dernière guerre.

Maître François GIBAULT, de son côté, accorde à Frédéric SAENEN, quelques éclaircissements quant aux tribulations de l’auteur du Voyage avec le Droit. Le ton est donné :

« Céline se méfiait des juges (…) Il préférait régler lui-même ses comptes, à sa manière, en « duel », comme il le fit avec Sartre. ».

Deux avocats comme on sait, eurent à défendre Céline : Maître Tixier-Vignancour et Maître Albert Naud. Et comme le rapporte François Gibault, les deux hommes ne s’aimaient guère, justement à cause de Céline. L’honneur revint à Tixier d’obtenir, « par un formidable tour de passe-passe (…) l’amnistie qui permit à Céline de revenir en France sans risque d’arrestation. »

François Gibault, rappelons le, est président de la Société des Etudes céliniennes. A ce titre et depuis 25 ans, il organise tous les deux ans un colloque international où se retrouvent chercheurs et enseignants « venus des quatre coins du monde ».

A la question posée par Frédéric Saenen : « Quand l’œuvre de Céline tombera-t-elle dans le domaine public ? » réponse est donnée que ce sera en 2031 et non, précise Maître François Gibault, « en 2011 comme beaucoup le croient, puisque la protection est maintenant de 70 ans à compter du décès de l’auteur, avec cette précision que, pour les œuvres posthumes, ce délai ne courre qu’à compter de la publication. »

François Gibault, tout en regrettant de ne pas avoir connu l’ermite de Meudon, pense, comme biographe, qu’il en a peut-être été mieux ainsi. Dans le cas inverse, c’eut sans doute été au risque de se voir égarer sur de fausses pistes par celui, justement, qui n’aimait guère qu’on parle de lui, ni qu’on le montre. On sait combien, sur le chapitre, ses photographes ont dû jouer de ruse et l’on imagine quels efforts ont dû déployer ceux qui ont réussi à le « traîner » derrière la caméra ! Et pourtant, quel homme s’y est montré plus vrai et moins surfait que lui ?

On ne refermera pas ce 322ème numéro sans évoquer la première partie de l’étude de Gérard PEYLET sur « Le paysage urbain crépusculaire dans Voyage au bout de la nuit et Mort à crédit. ». Cette étude est tirée du 68ème cahier du Laboratoire Pluridisciplinaire de Recherches sur l’Imaginaire appliqué à la Littérature, des Presses Universitaires de Bordeaux (2005).

L’auteur, au travers d’extraits choisis, dégage la caractéristique du paysage célinien qui est la part d’ombre, entre chiens et loups, par laquelle il nous séduit. Peut-être, au fond, parce que c’est dans le noir que pousse la graine, et que cette œuvre, à sa manière, est lumineuse. Quoi que lunaire, c’est toujours de la lumière du soleil qu’il s’agit ; c’est justement par ce côté là que Céline brille.

Cette grande caractéristique du paysage célinien qu’évoque l’auteur de l’article : « L’attirance du néant à travers des images de décomposition, de dissolution, de chute. » n’est-elle que cela ? N’est-elle pas aussi la tentative d’en finir une fois pour toutes avec « la confusion, l’enlisement, la misère », le mal ?

Ah ! que ne cache-t-il pas cet horizon de suie ! Il faut donc chercher au-delà du noir et du désespoir pour trouver ce que portent en eux de compassion les mots et les images ; il faut « marquer le pas » comme devant ces tableaux que l’on regarde parfois dans les musées sans les voir… Il faut s’arrêter dans l’œuvre célinienne comme on le sent, quand on le sent, et passer en quelque sorte de l’autre côté pour comprendre la parole de Nietzsche : « Ecris avec ton sang, et tu sauras que le sang est esprit. »

18:21 Publié dans notes de lecture | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : céline, laudelout, chambrillon, monnier, gibault, rougerie, saudray, nietzsche

07/09/2010

ANTE DILUVIUM

Avec leurs crocs pointus et leurs serres de rapaces,

Bien avant que les monts

Eurent cédé la place

Aux plaines effondrées,

Ils portaient sur leurs fronts

Des cuirs astiqués.

Sans ouvrir leurs resserres,

A la tombée du soir,

Ils rampaient dans le noir

Sous la peau de la terre.

Ils rampaient sous la laine

Des moisissures jaunies

Qui voilaient les fontaines

Occultées des forêts

Pour s’abreuver la nuit.

Quand ils sortaient l’échine des pierrailles,

On voyait luire leurs carapaces d’écailles.

Larves des autres temps

Qui buviez aux fontaines,

Monstres blêmes,

Ne vous réveillez pas quand le soleil s’allume

Et qu’il chauffe la terre,

Laissez faire,

Tout reprendra sa place sous la lune…

18:38 Publié dans Poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : monstres, écailles, forêts, nuit, lune

04/09/2010

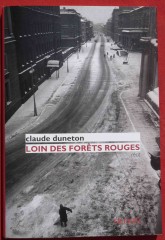

LOIN DES FORÊTS ROUGES

Ah ! il faut lire Claude DUNETON… et le relire ! Ses « Forêts rouges » nous enseignent, et comment, sur ce que fut l’URSS héritée du Petit Père des peuples ! Ce paradis auquel crurent tant et tant de « camarades » aujourd’hui sous les terreaux !

Déjà, Céline en 36 nous avait prévenu, qui ne mâchait pas ses mots dans « Mea-Culpa », retour direct d’URSS :

« Ce qui séduit dans le Communisme, l’immense avantage à vrai dire, c’est qu’il va nous démasquer l’Homme, enfin ! Le débarrasser des « excuses ». Voici des siècles qu’il nous berne, lui, ses instincts, ses souffrances, ses mirifiques intentions… Qu’il nous rend rêveur à plaisir… Impossible de savoir, ce cave, à quel point il peut nous mentir !... » et plus loin :

« Le Communisme matérialiste, c’est la Matière avant tout et quand il s’agit de matière c’est jamais le meilleur qui triomphe, c’est toujours le plus cynique, le plus rusé, le plus brutal. Regardez donc dans cette U.R.S.S. comme le pèze s’est vite requinqué ! Comme l’argent a retrouvé tout de suite sa tyrannie ! et au cube encore ! ».

Et du pognon, il y en avait en URSS comme ailleurs, mais réservé aux nantis, aux zélés serviteurs du système ! Popu, c’est la trique qu’il avait droit lui, juste la trique, qui en vertu du vieil adage, veut qu’en poignant vilain il vous oindra. Ça, les apparatchiks, ils l’avaient excellemment pigé. Et Céline aussi : « Là-bas, l’Homme se tape du concombre. Il est battu sur toute la ligne, il regarde passer « Commissaire » dans sa Packard pas très neuve… Il travaille comme au régiment, un régiment pour la vie… La rue même faut pas qu’il abuse ! On connaît ça, ses petites manières ! Comment qu’on le vide à la crosse !... »

Et Henri Béraud, qu’écrivait-il donc, dix ans avant Mea-Culpa, en 25, dans « Ce que j’ai vu à Moscou, l’un de ses grands reportages ?

« Hommes et femmes vont, viennent, se dépassent, s’entre-croisent sans parler et sans rire. Le rire est mort à Moscou, et le silence est roi ; le bitume du trottoir entend tout ce qui ne doit pas être entendu. » C’est ainsi, quand Big Brother,veille...

Et voici plus loin, pour éclairer si possible le prolétaire gaulois, de quoi lui donner à réfléchir :

« Comment on vit à Moscou ? Vous voulez le savoir ? Eh bien voici :

- Assez bien lorsqu’on a beaucoup d’argent ; fort mal lorsqu’on en a peu ; et, lorsqu’on n’en a point, on crève. Tous les vieux sont crevés, et tous les « bourjouis » crèveront, car on leur refuse et le droit de travailler et la permission de quitter la Russie…

La Russie n’a donc pas réalisé la révolution sociale ? Il y aurait, à vous en croire, des camarades riches et des camarades pauvres ? Que racontent donc nos communistes ?...

Un séjour de quelques semaines au pays soviétique montre clair comme le jour que tous les « petits bourgeois » ne sont pas en France ; de même que l’Etat populaire, la Chanaan ouvrière dont on fait admirer le mirage aux travailleurs de Puteaux ou de Saint-Denis, n’est plus, en réalité, qu’un régime capitaliste, fondé comme les autres sur l’inégalité parmi les hommes, sur la résignation des faibles, l’appui des forts et la complaisance des pouvoirs. Voilà la vérité. »

Pour terminer cet édifiant reportage, il rapporte cette histoire qui en dit long :

« A Kiew, M. Trotsky prononçait un discours. On donna ensuite la parole aux contradicteurs. Chose surprenante, il s’en trouva un, un seul, un ouvrier nommé Efimoff.

Ce travailleur parut à la tribune, une canne à la main :

- Camarades, dit-il, vous voyez cette canne. Elle va raconter l’histoire de la Révolution russe. Avant la Révolution, le pays était gouverné par les aristocrates que vous représente la poignée de cette canne. Le fer que voici, c’étaient les forçats. Le milieu, c’était les ouvriers et les paysans.

Il se tut, retourna la canne :

- La Révolution est faite, camarades. Les aristos sont en bas, les forçats sont en haut – et vous n’avez pas changé de place.

L’ouvrier Efimoff, de Kiew, fut passé par les armes dans la semaine qui suivit… »

Claude Duneton, lui, dans « Loin des forêts rouges », part sur les traces de « Falconnet le sculpteur et sa belle-fille Marianne Collot l’étonnant prodige… »(1). C’est à la faveur de ce voyage qu’il nous fait découvrir Saint-Pétersbourg :

« L’été 1991, il faut dire, à Saint-Pétersbourg, le Léningrad à peine débaptisé, on se trouvait rudement dans la mélasse. Des mendiants partout revenus, comme rejaillis des temps anciens, des vieux branlants, affamés ; dans la débâcle ambiante, ils tâchaient de vendre une babiole dans la rue, pour quelques roubles, à faire pitié… ».

Tamara, à laquelle il loue quelques mètres carrés « Trois pièces et une cuisine : un luxe énorme ! », lui raconte sa jeunesse. Des années à relever les matelas contre les murs pour les rabattre, sitôt la nuit venue, au milieu de l’unique pièce traversée à tous moments par les voisins qui eux, vivaient aussi nombreux, derrière la cloison, dans le prolongement… A cinq là-dedans, c’est long, vivre ! les sacrifices quotidiens, l’intimité, la misère. Elle lui dit, sans s’apitoyer sur elle-même, les illusions qu’elle a perdues, Tamara…

Le petit Duneton, dans sa jeunesse, à l’orée des forêts du Limousin, n’est-ce pas, c’est autre chose qui l’angoissait, la peur de ne pas faire d’études, de s’étioler dans l’anonymat qui tout avale, de ne rien pouvoir saisir du vaste monde au-delà de l’horizon borné de son enclos :

« Quand j’avais treize ans j’ai pleuré, un soir, à la nuit tombante. J’ai pleuré à chaudes larmes parce que ma vie se cassait la gueule, déjà. Je venais soudain de voir mon existence entière devant moi… C’était le printemps et j’étais en train de donner à manger aux lapins, dehors, dans leur parc. J’ai compris, en une sorte d’éclair de lucidité, que je ne ferais aucune étude, donc que l’avenir était râpé pour moi. »

Alors le communisme, au fin fond de la Corrèze, qu’est-ce qu’on en attendait ?

« On attendait que ça vienne chez nous. « Un jour tu verras !... » On y mettait même de l’impatience.

Mon père s’en gobergeait d’avance des temps radieux du communisme accompli. Il disait que l’humanité ferait des choses surprenantes un jour, avec le triomphe de la classe ouvrière, comme en Russie.

… Ce sera Cocagne, tu verras !... Comme en Russie ! »

Combien de naïfs idéalistes se sont-ils faits piéger par cette illusion ?

Les vrais salauds, eux, qui avaient tout compris pendant ce temps, donnaient le change en approvisionnant leur compte en banque. Ce Maurice Thorez, par exemple, qui la portait haute et fièrement sa tête de tribun, dans les meetings, comme nombre de ses prosélytes, n’était, à y regarder de près qu’un bateleur de foire, et l’auteur ne lui trouve pas d’excuses :

« Thorez était une ordure, à y regarder en face. Si l’on appelle ordure un type qui ment effrontément, qui est prêt à faire assassiner ses frères à la ronde s’il le faut pour asseoir son pouvoir à lui, ses avantages, ses privilèges – qui bâtit son empire, qu’il appelle « la bonne cause », sur la ruse, les faux semblants. Un type qui savait parfaitement que Staline était un tueur un point c’est marre, et qui profitait à fond du secret, qui avait vécu en prince, choyé comme un prince, en villégiature au bord de la Caspienne, je ne sais plus, dans un château avec sa famille, pendant toute l’Occupation en France, peinard lui, pas privé de caviar, ne pensant qu’à organiser sa rentrée d’acteur, repassant son rôle de sauveur, de fils du peuple intègre. »

Alors, le communisme, vu sous cet angle, forcément, on en revient…

Quand on le peut, parce que là-bas, au temps du Petit Père des peuples, on n'en revenait pas, on en crevait ! de faim, d’épuisement ou de déportation. Compter les morts -et l’auteur ne s’y risque pas- relèverait des travaux d’Hercule ! Certains cependant s’y sont attelés, qui en sont restés à des approximations… Il est vrai qu’à ces hauteurs, on n'en est pas à un mort près ! L’énorme contribution, notons le au passage, revenant aux Koulaks. C’est qu’il avait la technique pour s’en débarrasser sans frais, Joseph, des Koulaks ! rien qu’en leur serrant la ceinture et en les poussant à coups de pompes, vivantes charognes affamées, sur les chemins de l’immense plaine réquisitionnée capital d'état !

L’année 1933 particulièrement, fut tout ce qu'il y a de plus terrible, et Claudine Bascoulergues, qui l’a étudiée de près, citée par Claude Duneton, rapporte des cas de cannibalisme. D’ailleurs si on en veut la preuve et savoir à quoi s’en tenir, il suffit d’ouvrir l’ouvrage de Martin Monestier (Cannibales) pour voir des photos du temps des grandes famines montrant des paysans russes vendant des morceaux de leurs proches sur des étals…

Voilà où peuvent conduire les utopies, et quand la nature s’en mêle, histoire de donner un petit coup de pouce, ça tourne très vite Apocalypse. Les illusions des systèmes à tuer les peuples sont ainsi faites qu’au prétexte de vouloir changer l’homme -qui à y regarder de près, dès qu’il se sent un peu plus fortiche que le voisin, restera jamais qu’une carne- ne font qu’exacerber ses pulsions les plus destructrices. Dans sa grande majorité et sans faire dans le détail « L’homme, il est humain à peu près autant que la poule vole… », dixit Céline. L’auteur des Forêts rouges, célinien distingué, ne dit rien d’autre :

« Voilà la source de l’illusion- et la faiblesse du marxisme-, croire que l’homme » s’améliorait » au rythme de la bicyclette et du moteur à explosion. » Son grand père l’avait compris, homme de bon sens, pour lequel on lui sent une tendresse particulière.

On ne quittera pas ce récit lucide et salutaire, sans dire la beauté du style de l’auteur, son classicisme et sa concision. On n’oubliera pas des phrases comme celle ci :

« Les certitudes à l’eau, toutes les croyances à la dérive, au fil de la Neva qui coulait en grande majesté, large, vaste comme un bras de mer là-haut, devant l’Amirauté. Six ou sept fois la Seine à son plus beau… Quelque chose d’irréel descendait du ciel blanc dans cette fin du mois de juin, la saison des nuits claires. Ça ajoutait de la mollesse à tout, une absence de rythme, une longue résignation générale sans vrais matins et pas du tout de soirs. », qui renvoie à celle-là :

« Ce qui me touche dans ces Grands Nords, partout où baigne la Baltique, c’est qu’il règne cette magie du soleil filtrant, toujours, qui m’aspire, cette lumière suave qui sert de patience - une lumière d’euthanasie qui noie l’envie en attendant la mort. »

Et la dernière enfin, qui ferme l’ouvrage, en hommage à Céline :

« Le voyageur français autrefois disait : « Il n’échappe rien au temps… que quelques petits échos… de plus en plus sourds… de plus en plus rares… Quelle importance ? »

En refermant ce livre, je n'ai pu m'empêcher de penser à Jasna, amie serbe, autre Tamara, autre Macha... Elle aussi s'en est allée, de désillusions en désillusions, dans son pays meurtri, démembré, vendu aux quatre vents maudit des narco-trafficants, de la finance internationale, des politiciens pourris et des agioteurs...

On descendait kneza Mihaila en direction de Kalemegdan... C'était en 2006, dans l'arrière saison. Nous venions de déjeuner d'un poisson de la Sava dans un bon restaurant; en marchant, je commentais à mon amie les façades art-déco et celles, plus austères, des années trente heureusement épargnées par les bombardements... Et puis, nous regardions les gens, pas vraiment tristes, ni vraiment gais non plus. Les vieux particulièrement ou ceux paraissant tels, me rappelaient ces descriptions que j'avais lues des pays de l'Est sous la botte; et sans doute parce qu'ils rasaient les murs plutôt que de tenir le milieu de la rue.

Elle m'enseigna, Jasna, sur le comportement de certains, qu'elle connaissait de réputation. Des gens mis décemment: pardessus élimé sans doute, mais propre; serviette en cuir ou sac en toile à la main. Celui-là, fouillant dans des poubelles ? Un ancien professeur... Cet autre, récupérant des légumes et des fruits avariés ? Un médecin à la retraite...

La retraite ? Quelle retraite ? Celle qu'on tire du peu qui vous reste et dont, au demeurant personne ne veut. Ces "vieux" sont les mêmes que ceux qu'évoquent Claude Duneton dans son livre:

"Certains tenaient contre eux dans leurs bras des ustensiles étranges -un outil de cuisine, un vieux jouet d'enfant, une couverture colorée, n'importe quoi -un morceau de rideau arraché quelque part, dans une intimité qui avait pu être douce. Plus un kopeck depuis des jours et des semaines, depuis qu'on ne leur versait plus leur pension. L'état banqueroute... Ça pourrait arriver n'importe où, attention ! Ça peut vous pendre au cul dans n'importe quel Eden de la planète, étranges hominiens gavés de confiance et d'Etats nounous..."

Et Jasna, elle, pendant ce temps, elle ronge son frein à Novi Beograd, comme tant d'autres, dans les collectifs bétonnés du communisme "à la Tito". Elle a fait des études Jasna, et même poussées, qui l'ont conduites à la direction d'un service à l'hôpital; elle touche pas le tiers d'un smicard de chez nous ou à peine ! c'est dire ! Ça ramène évidemment à des interrogations très terre à terre devant l'assiette ou la penderie. Ça pourrait donner des envies de meurtre, on comprendrait, et surtout, quand les arrogants mafieux juste sevrés, venus d'Albanie ou du Kosovo, vous toisent derrière leurs lunettes fumées, le coude sur la portière, aux volants de 4x4 Mercedes ou Porsche tout ce qu'il y a de plus luxueux...

On a les mêmes chez nous, d'accord; ça reste un mauvais décor tant qu'on n'en est pas tout à fait rendu, encore, à faire les poubelles. Ça pourrait venir et plus tôt qu'on croit ! Y a des signes qui trompent pas ! Il le sait bien l'auteur des Forêts rouges, et je crains fort, sur ce chapitre, qu'il ne soit prophète !...

(1) En 1766, sur la recommandation de Melchior Grimm et de Diderot, il est appelé à Saint-Pétersbourg par Catherine II de Russie pour travailler à la Statue équestre de Pierre le Grand de Russie, ouvrage gigantesque qui coûta 12 années de travail. (Wikipédia)

19:19 Publié dans notes de lecture | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : forêts, duneton, céline, béraud, saint-petersbourg, léningrad, koulaks, neva, cannibalisme, serbie, mafieux, belgrade, retraite