14/06/2021

MONSIEUR CARRE-BENOIT A LA CAMPAGNE

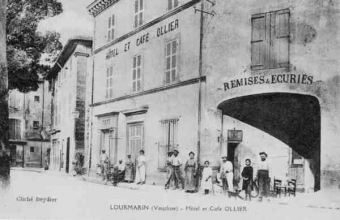

On ne lit plus beaucoup Henri Bosco. On a tort. L’un de ses ouvrages, sans doute moins connu que « Le Mas Théotime », « L’Ane Culotte » ou « Malicroix » n’est toujours pas disponible faute d’avoir été republié. Il est difficile de se le procurer sur le marché de l’occasion où on arrive à le trouver mais à prix élevé, il s’agit de « Monsieur Carre-Benoît à la campagne », livre étrange tenant du conte. Publié par Gallimard en 1947 le récit met en scène des personnages burlesques animés par les ombres de la nuit sous la gouverne de Maître Ratou, mystérieux notaire celé dans l’obscurité de sa sombre demeure de Place Haute d’où, tel un maître de ballet, il distribue les rôles aux protagonistes de l’histoire. Le bourg qui en est le théâtre, les Aversols, pourrait être une transposition de Lourmarin, où vécut et repose Henri Bosco ( 1888- 1976).

Un « personnage » et non des moindre occupe peu de lignes dans le récit mais beaucoup de place dans l’histoire, c’est le vénérable peuplier Timoléon que met en scène l’auteur dès la première page :

« Timoléon chantait. Il chantait doucement dans la brise, à la pointe du village, au bout d’un pré. A son pied coulait une source. Elle s’élevait de la terre toute fraîche, entre deux racines. Et son eau limpide luisait dans un abreuvoir de pierre polie.

Le vent frais qui venait de la combe prenait en passant le feuillage et dix mille feuilles légères frémissaient le long du peuplier géant, au moindre souffle. »

Cet arbre pour ainsi dire sacré, âme tutélaire du village aurait sans doute encore vécu des lustres et assuré sa protection aux Aversolois si d’aventure, l’âme damnée du sous-chef aux écritures Carre-Benoît n’avait croisé sa route ! Carre-Benoît, personnage sec autant que rigide dépourvu de toute empathie, n’attend rien de la campagne et n’entend rien à la nature ; il n’existe qu’entre les pages des registres de l’Administration dans lesquels il aligne chiffres en colonnes et statistiques tatillonnes. On comprend qu’il ne serait jamais venu aux Aversols si le notaire ne l’y avait appelé. Maître Ratou, étrange et dissimulé notaire qui joue de la flûte au clair de lune à la fenêtre de son refuge sous les combles de sa grande maison de Place Haute pendant qu’il délègue son inconditionnel Piqueborne à d’étranges explorations au cœur de la nuit.

Si donc, Maître Ratou appelle aux Aversols le ménage Carre-Benoît, c’est pour une affaire de succession puisque la douce autant qu’effacée Hermeline, épouse de son pointilleux sous-chef de mari, se trouve être l’héritière de dame Hortense, veuve Chobinet. Par transposition sentimentale, le notaire entend redonner un second souffle à Hortense, sa chère disparue au travers d’ Hermeline qui la lui évoque étrangement.

Le couple s’installe dans sa nouvelle demeure avec ordre – c’est du moins ce que stipule le testament – de ne rien ajouter ni ôter à ce qui se trouve intra-muros et surtout, de ne jamais entrer dans certaine petite pièce du grenier, placée sous scellées… Carre-Benoît, s’y conforme et relègue à contre-cœur l’ensemble de son mobilier personnel dans une remise à l’exclusion de son indispensable meuble classeur, sa raison d’être, qu’il parvient à dissimuler au regard scrutateur de Zéphirine, servante et gardienne des lieux restés en l’état depuis la mort d’Hortense. Zéphirine, toute dévouée à Maître Ratou et à Hermeline, ne met guère de temps à installer cette dernière à la place et sur la chaise qu’occupait Hortense de son vivant, derrière sa fenêtre où elle s’employait à des travaux de broderie sous l’œil langoureux de Maître Ratou qui l’observait de loin, depuis sa tour d’ivoire…

Ne pouvant vivre hors d’un bureau, Fulgence Carre-Benoit délaisse dès qu’il le peut la maison Chobinet pour en ouvrir un dans la grand’ rue. C’est un bureau on ne peut plus bureau que Monsieur Léon, aubergiste et homme providentiel met à disposition du Sous-chef aux écritures. Bien vite, il y transporte le nécessaire, à savoir :

« le petit mobilier personnel de son locataire : le fichier, le fauteuil d’osier, le paillasson, la table en bois blanc, les registres, l’Annuaire départemental des retraités… »

On fit repeindre, on mit une enseigne. Alors, en son sanctuaire, M. Carre-Benoît « commença ses heures de bureau. Il les commença, sans objet, gratuitement, car il n’avait ni dessin, ni travail à accomplir. Mais il les commença. Il faisait acte de présence. Aussitôt, sans savoir pourquoi, il se sentit utile, et même indispensable… /… Il pensa et se dit : « Il faut que je rédige un Règlement. » Il prit une feuille de papier ministre, la posa devant lui, souleva son porte-plume et conçut aussitôt un juste orgueil de ses responsabilités.

Il écrivit : Article 1er ».

Aux Aversols, les Chicouras tiennent la poste. Rien ne se passe au village qu’ils ne le sachent. Par l’entremise de Séraphin, leur fils, garçon faible et effacé, et sous la pression de Léontine, sa tyrannique sœur demeurée célibataire, Carre-Benoît est introduit chez les Chicouras. Très vite, il devient un familier de leur salon où en présence de madame Ancelin l’épicière, on l’écoute et le vénère tel le saint Père.

Léontine souffre du célibat ; toute de sensualité innassouvie, le feu de la passion la ronge : « Déjà la quarantaine était passée, et nul prétendant jusqu’àlors n’avait prétendu à sa main. Cette main nerveuse brûlait de passion. Personne n’osait y toucher, fût-ce d’un contact amical, car aussitôt elle frémissait électriquement. »

Cette fille maigre et de caractère, chez laquelle « les aptitudes à l’amour n’avaient pas déchu » tisse sa toile telle l’araignée et veut y prendre Carre-Benoît auquel elle entend commander.

Elle s’y cassera les dents, Carre-Benoît demeurant insensible à tout commandement n’émanant pas expressément de l’Administration. Il est tout entier contenu dans la formule qu’il enseigne à Séraphin en guise de conclusion à ses recommandations : « Enfin, concluait gravement M. Carre-Benoît en soulevant l’index vers le plafond, oubliez que vous êtes un homme. Soyez une fonction. Et vous monterez dans la hiérarchie. »

Tel homme ne s’était point vu aux Aversols sans soulever la suspicion du maire Troupignan dont les Aversolois, Léontine soufflant sur les braises, voudraient bien se débarrasser. La Providence leur vient en aide rappelant Troupignan à l’Eternel. L’élection de Carre-Benoît au premier fauteuil, c’est la mort assurée de Timoléon, symbole de liberté et mémoire des Aversols. Bien vite, il le fait couper, cachant la crainte qu’il en avait, au prétexte fallacieux de fournir du bois à l’école.

Alors, comme par enchantement tout change, Timoléon abattu, voilà qu’apparaît dans la foulée, tel le Diable en son carrosse, Bourmadier, homme d’affaires directeur de « La Récupératrice », inventeur et fabricant du « CUQ », boisson universelle. « La Chine même en veut, disait l’affiche. »

Comme on l’imagine, ingénieurs et entrepreneurs sont dépêchés sur place et une usine ne tarde pas à voir le jour aux Aversols. Carre-Benoît, homme de progrès, que Bourmadier parvient à manœuvrer par flâterie en est illico bombardé directeur. Léontine, qui n’est pas pour rien dans cette promotion jubile en secret.

Et puis… et puis au fil des jours tout va se dégrader, se déliter, s’embraser pendant qu’ un camp des sages veille dans l’ombre aux Aversols. C’est Maître Ratou, bien sûr et son dévoué Piqueborne, c’est Tavelot, l’instituteur déchu, c’est la clan des Jabard exécuteurs testamentaires du notaire auquel tout appartient pour les raisons qu’on découvrira en fin d’ouvrage. L’usine a brûlé, les Aversolois sont ruinés, Carre-Benoît s’en est retourné d’où il n’aurait jamais dû sortir de sorte « qu’il n’y eut plus aux Aversols que trois habitants : le notaire, Zéphirine et Piqueborne. L’Administration ferma la mairie. Il ne restait plus d'électeurs. »

Timoléon, comme les Aversols, renaîtront de leurs cendres et c’est ainsi, sur la dernière page du testament de Maître Ratou que s’achève l’histoire si bien racontée par son talentueux auteur Henri Bosco, d’un village provençal qui aurait pu tout aussi bien être breton que picard, limousin, lorrain ou bourguignon, car partout, les hommes se ressemblent et des Fulgence Carre-Benoît, il y en a partout...

« Et ainsi, de génération en génération, sans partage, mettant leurs profits en commun, je veux que les Jabard, mes héritiers, rendent au maïs et au blé, à l’olivier et à la vigne, cette terre que je leur lègue et où, à mon corps défendant, j’ai dû exercer ma dure justice. C’est eux qui referont Les Aversols. En reconnaissance des dons que je leur fais, les plus beaux qui soient en ce monde, le sol et le libre travail, je leur demande de planter, au-dessus de ma tombe, un peuplier. »

23:00 Publié dans notes de lecture | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peuplier, campagne, ombres, nuit, burlesque, arbre, âme, village, vent, statistiques, chiffres, flûte, clair, lune, explorations, succession, testament, fenêtre, tour, sanstuaire, administration, fauteuil, inventeur

10/11/2010

HOTEL DE LA DEROUTE

On est arrivé dans ce monde déchu par un beau soleil, logé et nourri gratis à la bonne taverne, en croyant que ça allait durer. Et puis on s’est rendu compte, en grandissant, que le soleil chauffait moins fort, que la lune se faisait moins caressante, que des nuages tout chargé d’opprobre s’amoncelaient bien menaçants sur nos têtes et qu’on avançait, souvent à reculons, en pataugeant de plus en plus dans la boue. Nous n’étions pas encore prêts à affronter tête nue les sacrés déluges qui s’annonçaient ! Fallait se mettre à l’abri, trouver un toit dare-dare, ça devenait urgent au risque de retomber dans la soupe primordiale !

C’est comme ça, à force de tourner en rond, qu’on est arrivé devant « l’Hôtel de la Déroute ». On n’était pas les premiers ! Que non ! Y avait même une sacré queue et pour tout dire, un grand nombre de nos semblables qui poireautaient depuis des lunes devant la porte en dépit du prix à payer. On se souvenait de « Chiquita »...

Comme par miracle ça s’est ouvert tout seul quand on s’est montré ! Et d’un coup, sans même qu’on ait à pousser, en nous avalant gloutonnement…

On a suivi le troupeau qui s’est mis à applaudir histoire de soulager la tension de ses nerfs et de se redonner du courage. Et puis aussi peut-être, pour sympathiser les uns les autres, comme on le faisait aux rentrées des classes ou à la caserne, du moins, au temps pas si lointain où servir sous le drapeau était obligatoire.

On n’a pas été bien loin ! Derrières les vantaux, des préposés fraîchement émoulus nous ont enregistré, pesé, mesuré, photographié, estampillé, catalogué… A dire vrai, on s’en doutait ; c’est le contraire qu’on n’aurait pas compris, qu’on nous laisse entrer sans remplir la fiche, ainsi dire « incognito ». On s’est dit : « C’est régulier, dans un monde organisé, chacun doit se conformer à la loi, la respecter, et payer l’impôt ! » On l’avait compris tout jeune déjà chez nos bons parents qui nous avaient bien élevé. Alors, comme la société est une grande famille, on s’est répété comme ça : « Y a pas d’entourloupe », pour se rassurer. On savait pas encore quel fichu traquenard c’était l’Hôtel de la Déroute ! D’autant qu’on y allait confiant nous autres, sans arrière pensée, logé à la même enseigne, à la bonne franquette ! On savait pas qu’on déchanterait devant qu’on soit tout à fait racorni…

A propos d’enseigne, l’Hôtel de la Déroute nous parut être une bonne auberge, vu qu’il en avait pas d’enseigne ! On s’est dit « On peut y aller, c’est l’Auberge de l’Ange Gardien ! ». On avait trop lu la Comtesse de Ségur, naïf qu’on était !

Comment qu’on croyait que c’était un bon abri l’Hôtel ? mais sur sa mine parbleu ! Renommé, civilité oblige, « l’Hôtel des droits de l’homme », rien moins. Pas farouche au demeurant, même, sympathique d’abords, et tout le confort ! Et la suite ! Une organisation ad-hoc, que des enarques ou archi diplômés aux postes clef, pas trop de travail mais suffisamment pour les plus courageux. Et partout profusion de jeux, de divertissements nombreux et variés, de spectacles permanents, de boutiques regorgeant de produits surfaits autant qu’inutiles. Pour les malins qui savaient s’arranger, il y avait matière à exercer l’art subtil de la duperie qui consiste à vivre aux dépens des autres en leur bourrant le mou, en ne gardant pour soi que le créneau du moindre effort. De la sorte, en travaillant que de la tête et encore pas trop, en donnant le change et surtout en s’appliquant à répéter les vérités consacrées du système, on devait pouvoir dans cette logique, avec un peu de bonne volonté, arriver à se tailler assez rapidement sa place au soleil... Et pour peu qu’on sache plaire à la direction ça pouvait même aller très vite en besogne et sans trop d’efforts, vu qu’on les portait dans le sang ces vérités répandues, attendu que nos géniteurs eux-mêmes, formatés qu’ils étaient, se les étaient répétées plus que le nécessaire pour bien se les enfoncer dans le crâne et tenter de gravir, en fonction de leurs mérites ou de leur asservissement, l’échelon social. Des méthodes qui avaient fait leurs preuves mais qui nous disaient pas grand chose à nous qui avions encore des scrupules, et qui, en dépit de ce que nous sentions d’inéluctable, nourrissions toujours quelque espoir à l’endroit de l’âme humaine.

Nous qui représentions le dernier carré des combattants, refusions de croire ce qu’on voulait nous faire avaler en douceur, savoir que tout allait bien à l’Hôtel comme dans le meilleur des mondes. Certes, il demeurait encore beaucoup à faire pour améliorer le sort des plus démunis, les réprouvés, parias du monde moderne relégués dans la soupente des écuries quand ce n’était pas à même le caniveau ou dans les égouts à cause de la chaleur bienfaisante des eaux usées. Pour échapper à ça, comme on était plusieurs à penser la même chose, on s’est bien vite organisé comme on a pu, méfiants, chacun dans son coin, sans toutefois rien regretter du dehors où soufflait la tempête et où rôdaient, on l’apprenait chaque jour, des légions de plus en plus nombreuses de solliciteurs et d’affamés… De temps en temps il en rentrait quelques-uns de ces affamés, soit qu’ils aient réussi à tromper la vigilance des préposés, soit, qu’ayant fait des intelligences dans la place, celles-ci leur aient ouvert les portes à l’insu du plus grand nombre, mais pas du système. Ça l’arrangeait plutôt le système, dans un sens, de laisser faire ; ça lui gagnait des voix en même temps que ça le rendait très humainement respectable.

Faut l’avouer on manquait pas de place à l’Hôtel qui couvrait largement l’étendue d’un territoire; mais le flot incessant de ceux qui sollicitaient chaque jours un hébergement prolongé pour ne pas dire définitif, ne laissait d’inquiéter, en sourdine, les autochtones. Les dirigeants eux, ne cohabitant pas et ne voyant que de loin les indigènes, tirèrent habilement profit de ce ressac dans un monde ou aider son prochain, du moins en apparence, valait certificat d’honorabilité. De temps à autre, pour la forme, et prouver que la loi avait encore un sens, on en refoulait quelques-uns aux marches de ce petit paradis, manu militari. Tout ça n’avait pas beaucoup d’importance. Que quelques pauvres bougres ne comprennent pas pourquoi ça tombait sur leur pomme à eux plutôt que sur celle du voisin ne changeait rien à l’affaire. Non, l’important, c’était ce qu’il restait encore de devises dans le ventre de la bête, de ce gros argent sonnant et trébuchant dont il tombait encore, parfois, quelques miettes dans l’escarcelle des mendiants aux portes des églises. Les soutes n’étaient pas encore vides, voilà qui comptait ! Et d’ailleurs, l’auraient-elles été que ça n’aurait pas changé grand chose. Beau temps que la monnaie ne voulait plus rien dire… Ce qui voulait dire quelque chose par contre, c’est ce que chacun avait sur son compte, enfin, le nombre de chiffres qu’il pouvait aligner devant la virgule, tout vent que c’était. Les nantis du système, « ceux de l’establishment » comme on disait, ils avaient si bien verrouillé le leur de compte, et assuré leurs arrières et ceux de leurs proches, qu’ils n’avaient guère à redouter du lendemain. L’angoisse du lendemain c’était, pour le plus grand nombre, la crainte de ne plus pouvoir changer sa voiture, partir en vacances, se taper de temps à autre le restaurant, les stades, les concerts ou les cinémas. C’était pas encore de plus pouvoir faire bouillir la marmite. Ça viendrait. C’était pas loin sans doute, on le sentait, y avait des signes avant-coureurs comme les cumuls d’endettement, les saisies, les interdits bancaires… Il y avait beau temps que les politiciens véreux toutes obédiences confondues ne se posaient plus la question de savoir s’il existait des lendemains pour leur ouailles, leur seul souci étant de continuer à les plumer allégrement jusqu’au duvet… Sur ce point, tout de même il auraient dû se souvenir du bon La Fontaine et de sa poule aux œufs d’or. Et pourtant…

Pourtant l’Hôtel, au début, il fonctionnait quasi en autarcie. Des locataires pas feignants et débrouillards avaient, en raison de leurs aptitudes personnelles, monté de petites entreprises prospères. D’autres, par atavisme, s’étaient mis à cultiver ce qui restait encore de bonnes terres. L’administration, réduite au nécessaire, suivait son chemin comme aussi les grosses fortunes. Ces dernières, bien qu’en surcharge pondérale, n’ayant pas encore dépassé le budget qui faisait vivre la petite colonie étaient tolérées; néanmoins on sentait qu’elles s’approchaient d’un seuil qu’elles ne tarderaient pas à franchir et qu’à partir de là viendraient tous les désastres… On pouvait s’inquiéter. On le fit, le jour où l’on s’aperçut de la fuite des capitaux comme si l’Hôtel était troué de partout. Plus qu’un gros rhume, c’était une sacrée crise d’asthme qui s’annonçait rédhibitoire. Les dirigeants, arguant de cette « crise » derrière laquelle ils se réfugièrent d’un commun accord pour justifier l’échec de leur politique et masquer le scandale de leur train de vie et de leurs compromissions, assurèrent qu’il n’y avait pas à s’inquiéter mais seulement à serrer d’un ou deux crans sa ceinture pour refaire surface. Eux-mêmes, d’ailleurs, ne faisaient rien d’autre : ils ne touchaient plus leurs tickets restaurants ni leur prime de ressemelage. C’était qu’un mauvais moment à passer ! Et encore, qu’on savait pas la chance qu’on avait d’être au premier rang des pionniers de l’inévitable expansion du mondialisme ! Entendant par là qu’au-delà de notre horizon, borné d’un côté par la mer et de l’autre par des montagnes ou des plaines inhospitalières d’où soufflait un vent aigre, il existait des partenaires admiratifs qui ne demandaient qu’à s’ouvrir à notre marché pour n’en faire qu’un, énorme, où tout, absolument tout, serait à acheter et à vendre. C’est ainsi, et grâce à cette aubaine, qu’on remonterait la pente, aidé en cela par la réputation d’excellence qu’avait l’Hôtel au-delà des mers et très loin vers le soleil levant où des auberges bien plus costaudes couvaient de fortunés rapaces qu’on n’ imaginait guère.

On connaît la suite. Ruinés par les délocalisations, le jeu des opérations boursières et les scandales financiers, les petits épargnants et les petites entreprises que rachetèrent d’habiles maquignons pour les revendre à de plus grosses elle mêmes à la botte de titanesques entièrement dévolues aux banques, se retrouvèrent en chemise avec leurs deux yeux pour pleurer. Un certain nombre préféra quitter l’Hôtel définitivement et s’en alla sans bagages, en fumée, par la cheminée des crématoriums. Les autres essayèrent de trouver quelque appui auprès des syndicats ou de la presse en s’apercevant bien vite que les uns et les autres, aux ordres, n’obéissaient in fine, qu’au seul système…

On devait se rendre à l’évidence : le trépied de l’intelligence politique, scientifique et financière avait tout verrouillé et, comme on venait de l’apprendre par des réseaux de dissidents, en se haussant au rang de démiurge, s’employait à pétrir dans la boue, à l’insu d’un peuple qui n’existait plus et qui de toutes façons, lobotomisé n’aurait pas réagi, un monstrueux homonculus dont le directeur de l’Hôtel n’était qu’un piètre réplicant. Cet homonculus, dès son achèvement prochain règnerait sur le groupe hôtelier planétaire sans états d’âme, attendu qu’il en serait dépourvu, afin d’accomplir le grand rêve d’un conseiller qui avait servi plus d’un directeur et s’y connaissait en façons de golems… Un conseiller qui, sans trouver d’Aetius devant lui, « sous les sabots de ses chevaux » se taillait la route dans les gouvernements comme un autre en son temps l’avait fait dans les champs catalauniques…

Nous autres, clairvoyants, nous souvenant d’un livre que nous avions lu en 1984, décidâmes de mettre les voiles, certaine nuit d’un trente avril, préférant finir nos jours dans la cabane d’un jardinier au sein de quelque forêt gaste d’au-delà du glacis qui s’étendait sur l’arrière de l’Hôtel plutôt qu’entre ses murs où le pire s’annonçait probable. Dans cette forêt, en s’ouvrant quelque clairière, on s’était dit qu’on pourrait cultiver des légumes non trafiqués, cueillir des fruits sains et faire son pain d’un blé sans reproches. C’était sans compter sur ce que nous découvrîmes en quittant la place…

On aurait pu pourtant se poser la question de savoir d’où venaient ces bruits lointains, ces ronflements comme d’un troupeau de bisons qui ferait trembler la terre. C’est quand on a débouché, après des jours et des jours de marche sur l’arrière de l’Hôtel qu’on a été surpris !

D’abord, on a su qu’on n’était pas des premiers, nous l’apprîmes des réprouvés croupis dans leur fange : tous les dirigeants et leur suite nous avaient précédé par les coursives le plus discrètement possible, en troupeaux serrés de rats organisés, jusqu’au tarmac de leur héliport personnel. Ensuite, en débouchant hors les murs, on a compris enfin d’où venaient les bruits ! C’étaient ceux des escadrons de grosses Komatsu chenillées et des dumpers qui nettoyaient le terrain ayant joliment entamé l’Hôtel en ne laissant sur quelques pans de murs en guise de témoins que les pancartes « A VENDRE » qu’ avaient fait poser ceux qui l’avaient quitté les poches pleines.

Elles demeurèrent ces pancartes comme des totems pour amuser les générations futures de petits réplicants…

On n’avait peut être pas l’air malins nous autres, avec nos valises, devant les décombres, mais ce qu'on savait, c'est qu'on allait très vite s'organiser en résistance, dans la forêt...

16:18 Publié dans Chroniques du temps présent | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : soleil, lune, hôtel, déroute, chiquita, boue, préposés, réprouvés, société, traquenard, auberge, énarques, système, devises, banques, establishment, délocalisations, homonculus

07/09/2010

ANTE DILUVIUM

Avec leurs crocs pointus et leurs serres de rapaces,

Bien avant que les monts

Eurent cédé la place

Aux plaines effondrées,

Ils portaient sur leurs fronts

Des cuirs astiqués.

Sans ouvrir leurs resserres,

A la tombée du soir,

Ils rampaient dans le noir

Sous la peau de la terre.

Ils rampaient sous la laine

Des moisissures jaunies

Qui voilaient les fontaines

Occultées des forêts

Pour s’abreuver la nuit.

Quand ils sortaient l’échine des pierrailles,

On voyait luire leurs carapaces d’écailles.

Larves des autres temps

Qui buviez aux fontaines,

Monstres blêmes,

Ne vous réveillez pas quand le soleil s’allume

Et qu’il chauffe la terre,

Laissez faire,

Tout reprendra sa place sous la lune…

18:38 Publié dans Poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : monstres, écailles, forêts, nuit, lune