11/10/2011

L'IVRE D'IMAGES (3)

ILLUSTRES POUR LA JEUNESSE 1900-1950

Dans la première moitié du XXème siècle, et principalement à l’initiative des frères OFFENSTADT, les publications d’histoires destinées à la jeunesse vont faire leur apparition et ravir le jeune public et leur entourage. Elles sont imprimées en noir et blanc dans des formats s’échelonnant entre 13,5x19cm et 29x39cm, la couleur étant réservée aux premières et quatrièmes de couverture. Les parutions sont en général hebdomadaires voir bi-hebdomadaires pour certaines d’entre-elles très appréciées, comme le magazine FILLETTE, par exemple.

Leur succès allant croissant, on introduisit la couleur en pages centrales afin de les rendre plus attractives encore.

La maison d’édition Offenstadt Frères voit le jour en avril 1899 et se fait connaître par LA VIE EN CULOTTES ROUGES où elle exploite, dès 1902, le comique troupier. En 1904, les frères Offenstadt se lancent dans la publication de journaux consacrés à la presse enfantine et créent L’ILLUSTRE, pour lequel ils engagent Louis FORTON (1879-1934), le père des PIEDS-NICKELES et de BIBI FRICOTIN.

En 1906, L’ Illustré est remplacé par LE PETIT ILLUSTRE.

L’EPATANT est créé en 1908 et FILLETTE et CRI-CRI en 1909. Cette même année, les frères Offenstadt transforment leur maison d’édition en société anonyme : la Société des Publications Offenstadt ou SPO qui deviendra dix ans plus tard, au sortir de la première guerre mondiale, la Société Parisienne d’Editions ou SPE.

Bien sûr, la SPE n’est pas la seule à se lancer dans cette aventure et partout, des illustrateurs de talents se font connaître dans la presse enfantine et parmi les plus célèbres : Forton, Moselli, Mellies, Giffey, Callaud, Lacroix, Le Rallic, Pellos.

Voici quelques-uns de ces illustrés parus entre 1913 et 1955.

LE PETIT ILLUSTRE du 28 septembre 1913, n° 488, format 19x28cm, comprend 16 pages. Il est sous-titré « pour la jeunesse et la famille », autant dire qu’il s’adresse aux lecteurs de 7 à 77 ans ! La première, la quatrième de couverture et la double page centrale sont en couleur. Il propose une suite dessinée complète de Pol Petit : « Les aventures du petit Jack » et une autre , à suivre : « La grande querelle des Bigornots et des Madrés ». Dans l’une et l’autre, le texte se trouve sous les vignettes coloriées. Le procédé qui consiste à faire sortir tout ou partie des personnages de leurs fenêtres, n’est pas exploité.

Ces histoires sont mises en valeur par la couleur ; tout le reste est imprimé en noir et blanc. Qu’y trouve-t-on ? Des aventures illustrées en bandes dessinées : « Les voyages extraordinaires de Marius Roubignas », « Les mirobolantes aventures de Marius Trompette, le suicidé récalcitrant », « Un voyage fantastique dans les mers boréales », la « Glorieuse épopée du vieux Ran-Tan-Plan », ainsi que trois petites histoires: « Les plaisirs de la plage », « Le prunier » et « Une ascension mouvementée » ». On y trouve la fin d’une histoire en deux chapitres : « Le vaillant chevalier » ainsi qu’ un roman dramatique inédit à suivre de Marcelle Geoffroy : « Le Furet du Bois Joli ». Et bien sûr, les incontournables curiosités, amusettes et autres devinettes et… de la publicité qui déjà, occupe à elle seule presque deux pages. Il s’agit essentiellement de réclame pour des montres, appareils photos, bijoux, jumelles et onglier de poche, matériel de peinture, porte-bonheur et autres articles de « magie ». On voit par-là que les marchands du temple de la société de consommation n’ont rien inventé !

L’EPATANT du 10 janvier 1918, n° 495, format 18,5x27cm, comprend 12 pages. Comme l’Illustré, il est sous-titré « pour la famille ». Publié alors que la guerre fait encore rage, rien d’étonnant à ce qu’un poilu apparaisse sur sa couverture aux couleurs du drapeau national. C’est d’ailleurs l’unique page en couleur. Et il ne s’agit pas d’une histoire mais d’une blague. En effet ce soldat, s’apprêtant a donner du marteau sur une grenade, s’interroge : « Mais qu’est ce qu’ils ont à se carapater comme ça ? ». C’est de tradition chez l’Epatant d’illustrer ses couvertures par une image comique qui généralement annonce une suite se trouvant à l’intérieur. En l’occurrence, et pour la présente histoire, on comprend, quand on tourne la page, pourquoi notre Bigarrot s’apprête à cogner sur sa grenade !

José Moselli présente sur un peu plus de deux pages, la suite de son roman « Les aventures autour du monde de Marcel Dunot, le roi des boxeurs : le tombeur des boches », le titre en dit long sur l’animosité des belligérants !. Les Pieds Nickelés, crées par Louis Forton le 4 juin 1908 dans le numéro 9 de l’Epatant, occupent la double page centrale du numéro. On y retrouve nos trois lascars fort occupés à confectionner des pièges attrape nigauds destinés à saboter une manifestation sportive. Comme ses concurrents, ce numéro de l’Epatant propose des aventures à suivre, à la mode du temps : « John Strobbins le détective-cambrioleur », le quatorzième chapitre illustré des « Mystères de la forêt d’Aubrac », ainsi que le vingt-troisième chapitre de « Justus Wise », une autre histoire de détective…

Le « Bilan de Rapiat », des rébus, histoires pour rire illustrées et quelques encarts de publicité se partagent le reste des pages.

L’Epatant paraîtra sans interruption du 9 avril 1908 au 24 août 1939.

LA VIE DE GARNISON, est livrée tous les dimanches ainsi que la plupart des hebdomadaires, et comme son nom l’indique, elle ne renferme que des histoires militaires. Ce numéro du 7 septembre 1919, 281e de la série, imprimé au format 23x33cm, comprend 16 pages. On notera la frise portant le titre, animées de petits soldats aux couleurs de leurs régiments. Un dessin humoristique signé Thomen illustre la couverture : « Caporal ! Venez relever… la cloche à melon !... », sous laquelle, bien entendu, se trouve un soldat ennemi. Et l’éditeur de préciser au-dessous : (Quand vous aurez lu l’histoire qui se trouve à la page 2, vous serez fixés sur la valeur de ce singulier cantaloup.) En l’occurrence, et comme on l’apprend en tournant la page, le cantaloup en question n’est autre qu’Otto Kaprikorn, fine fleur de la « kultur » poméranienne…

Un roman sentimental de Pierre de Chantenay « Le Capitaine Olivier », « La fiancée du bûcheron » de Gaston Choquet, et les aventures galante d’un pilote de chasse, montre que le journal est plutôt destiné aux parents qu’aux enfants ! Du moins ses pages en noir et blanc, car celles qui sont imprimées en couleur (double page centrale et quatrième de couverture), entrent bien dans l’esprit des illustrés pour la jeunesse.

(Où l'on voit timidement paraître la "bulle", l'essentiel du texte se trouvant sous l'image.)

Il s’agit de la suite « Balluchon s’en va-t-en guerre ! » et des « Amours de Tringle et Cie (histoire comique d’avant-guerre) ».

La guerre et ses faits d’armes ne sont pas oubliés. Paul Darcy signe « La première citation », accordée au 26e de ligne en août 1914 en Belgique où il évoque les sergents répétant : « Serrez les rangs ! » et « Au drapeau ! », qui ne sont pas sans nous rappeler les chansons d’alors, qu’ Aristide Bruant, le chansonnier populaire, entonnait dans son cabaret.

Histoires drôles illustrées, souvent réduites à l’unique vignette, blagues, chanson de marche et publicité, se partagent l’essentiel de la revue.

La Vie de Garnison paraîtra du 22 avril 1909 au 8 mai 1938.

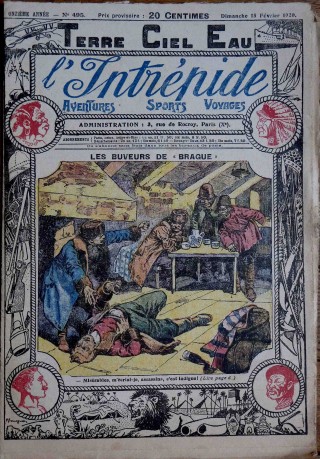

L’INTREPIDE, dont la réputation n’est plus à faire, fut publié entre 1910 et 1937, du moins dans son format et présentation d’origine. Puis il reprendra en 1948 (1e série jusqu’en 1949) puis de 1949 à 1962 (2e série).

Ce numéro 495, du 15 février 1920, format 20x28, comprend 16 pages. L’Intrépide ne traite que d’aventures, incluant sports et voyages, par terre, ciel et mer ainsi que l’annonce sa frise. Les quatre « races » cantonnent l’image en couleur de la couverture, accompagnées des attributs de l’aventurier. Ce numéro, comme les autres de la série, est essentiellement constitué de récits complets ou à suivre. On y trouve deux feuilletons : « L’Usine Infernale, Grand Roman Mystérieux », « Les Mystères de la Mer de Corail, Grand Roman d’Aventures » et trois récits : « Une chasse à l’éléphant », « Les buveurs de brague » et « La passe de Hellgate ».

La bande dessinée à suivre « Le dragon d’émeraude » occupe la double page centrale, elle est imprimée en couleur ; c’est d’ailleurs la seule du journal.

La mise en page permet à de petites histoires illustrées de trouver place en colonnes de part et d’autre du texte principal. Elles s’inscrivent dans la logique de la publication et sont à connotation exotique. L’Intrépide ne fait pas que divertir, il se veut aussi éducatif. A la rubrique « Echos du Monde Entier » il nous parle des chercheurs d’or de Coney-Island, une île proche de New-York, du fléau des mouches de Calcutta, de la rareté du véritable moka, et de la plus vieille carte du monde découverte sur une mosaïque à Jérusalem…

La chronique « Terre, Ciel, Eau » traite des victimes de la vitesse sur piste cycliste en évoquant la mort du coureur Peter Gunther, survenue en octobre 1918 sur la piste de Dusseldorf. Ce genre d’accident étant occasionné par le contact de la roue avant de la bicyclette avec le cylindre de la moto qui l’entraîne. Il rappelle l’exploit du français Paul Guignard qui fit plus de 101 kilomètres dans les soixante minutes ( !).

On ne découvre aucun jeux dans le numéro. A peine une ou deux histoire drôles. On le voit, l’Intrépide, axé sur l’exploration et la conquête dans l’esprit des premiers colons, est sérieux et laisse peu de place aux galéjades ! La publicité néanmoins est présente, mais elle est reléguée en dernière page de manière à ne pas perturber le texte.

Le journal qui reprendra ce titre et paraîtra entre 1948 et 1962 n’aura pas grand-chose à voir avec la série initiale. Plus attractif (la bande dessinée ayant depuis quelques années déjà conquis ses lettres de noblesse) il touchera un plus large public. D’excellents dessinateurs, comme Le Rallic, y exerceront leur art aux travers de feuilletons historiques (Fanfan la Tulipe) et des incontournables histoires du Far-West (David Crockett, les coureurs des bois, les chercheurs d’or, les indiens…).

(à suivre…)

(Extrait du magazine FILLETTE n° 1637 du 6 août 1939)

17:30 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : illustrés, jeunesse, offenstatd, spe, louis forton, pieds nickelés, bibi fricotin, l'illustré, l'épatant, la vie de garnison, l'intrépide, bande dessinée, publicité, militaire, farces, rébus, aventures, mystères, fanfan la tulipe, david ckrockett, lili, le rallic, new-york, voyage, aristide bruant

20/09/2011

BULLETIN CELINIEN

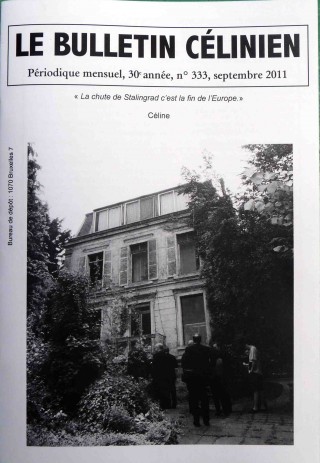

Bulletin célinien n° 333

Cette livraison de septembre s’ouvre sur l’hommage rendu à Céline au cimetière de Meudon à l’initiative de François GIBAULT, président de la Société des Etudes céliniennes. Marc LAUDELOUT en donne un résumé dans son éditorial. A l’occasion de cette cérémonie, François Gibault improvisa une allocution reproduite dans ce bulletin, en rappelant que 50 000 exemplaires de Voyage au bout de la nuit sont vendus en France chaque année sans parler des traductions.

Michel UYEN signale la parution d’un nouveau livre sur l’exil danois. Cet ouvrage, intitulé « Le dernier voyage. Les années d’exil de Céline au Danemark, 1945-1951 » à été écrit par Nico Keuning, déjà auteur en 1993 d’un « Céline, de Rennes à Saint-Malo ». Voici donc un nouveau livre sur un sujet déjà traité et notamment par Helga Pedersen, Claude Duneton, Eric Mazet et Pierre Pécastaing, David Alliot et François Marchetti…

Marc Laudelout signe la réception critique du Céline de Henri Godard au sujet duquel la presse en général ne tarit pas d’éloges. Ce sont les « céliniens » qui, note l’éditorialiste, expriment le plus de réserves et notamment Philippe ALMERAS, dont le présent bulletin publie la critique du Céline de Godard dans un article intitulé « Céline à la sauce velours ».

Alméras commence par rappeler quelques vérités bien sonnantes et notamment celles que lui a inspiré le colloque de Beaubourg où se sont exprimés « des exorcistes tous formés aux méthodes, aux formules conjuratoires et aux tabous du professeur émérite. Le colloque Céline de Beaubourg en février a été une démonstration presque caricaturale de la chose, les clercs chargés de commenter Céline se relayant pour le conjurer et répudier toute collusion avec lui. » Et de poursuivre – au sujet du même colloque- qu’une pleine salle de célinien aient pu « écouter sans broncher une succession de post-céliniens dire l’horreur que leur inspirent « les pamphlets » alors que personne ne leur en demandait tant. (…) Voir l’année du cinquantenaire, le sujet d’une « célébration » refusée agrémenté d’une succession de qualificatifs négatifs par de supposés admirateurs marque le résultat du réarmement moral depuis la guerre. » C.Q.F.D. Faut-il s’en étonner ? Assurément non. En un temps où les larbins des officines de la political-correctness et autre soft-ideologie font l’opinion, rien d’étonnant à ce que des chercheurs sans aucun doute talentueux, surfent sur la même vague en évitant prudemment les lames de fond. A l’inverse, après avoir lu Alméras, on rejette Céline ou on le prend en bloc, tel quel, comme il est, comme un chien avec ses crocs ou un chat avec ses griffes. Comme un rosier avec ses épines. Le mérite de Philippe Alméras est d’apporter quelque clarté dans une approche que d’aucuns jugeront sans complaisance et que je trouve ni plus ni moins qu’honnête. Elle n’entame rien de l’intérêt que je peux porter pour ma part à l’œuvre écrite d’un personnage hors du commun et sans aucun doute « humain » par là, trop humain pour méconnaître sa « viande » et conséquemment celle des autres. Lui, au moins avait cette faculté de ne pas s’illusionner sur les mérites de ceux qui comme on dit tiennent le « haut du pavé » et servent les gagnants. Si Céline était un saint, cela se saurait. C’était un homme, un homme tout court avec ses défauts, ses emportements, ses faiblesses et ses élans du cœur et, dirons- nous, de l’âme, avec le talent en plus, qui fait défaut au plus grand nombre, de là sa force.

Ce que reproche Alméras à Godard en somme, c’est d’avoir « mis à couvert l’objet de ses recherches » de s’être livré, en quelque sorte, à une épuration du sujet. Cela étant, tout amateur de Céline sait bien qu’il a aujourd’hui à sa disposition -tant l’arsenal est approvisionné- de quoi se renseigner au mieux sur la part d’ombre et les motivations de l’auteur de Bagatelles et à quoi s’en tenir. A lui de se faire une opinion. J’ai fait la mienne. J’apprécie autant le travail de Godard que celui d’Alméras mais pour deux raisons différentes. Pour le premier, parce que sa biographie ne ressemble à aucune autre et que j’ai eu plaisir à la lire ; pour le second, parce qu’il n’hésite pas à s’avancer en terrain miné quand c’est nécessaire. Il le fait sans complaisance et sans haine. Du moins c’est ce qu’il me semble. Ce qu’il me semble aussi, à première vue, c’est que ces deux-là (Godard, Alméras) ne doivent pas s’aimer beaucoup ! Très « universitaire » tout ça, rien que de banal… Qu’en aurait-il pensé, Ferdinand, hein ?

En 1957, Pierre DUVERGER prenait ce cliché de la maison du Bas Meudon reproduit en page 14 de ce numéro. On y voit l’écrivain sur le balcon en compagnie de son épouse. Cette photo, est reprise parmi bien d’autres dans l’ouvrage de 92 pages que fait paraître Imec Editeur-écriture. Comme le rappelle Marc Laudelout, Pierre Duverger, qui fit la connaissance de Céline en 1943 à Saint-Malo, est l’auteur de l’unique série de photos en couleurs de Céline. C’est aussi lui qui photographia l’écrivain sur son lit de mort le 1er juillet 1961.

On lira enfin la deuxième partie de l’étude de Pierre de Bonneville intitulé « Villon et Céline ». Il y démontre que Villon, comme Céline, « n’écrit que sur le mode de la satire et de la charge : le Lais -ce qu’on appelle le Petit testament- et le Testament sont des règlements de comptes. Voyage au bout de la nuit, le premier ouvrage de Céline est déjà un pamphlet ». Et plus loin après avoir mis l’accent sur leur nature prédestinée de « moutons noirs, de mauvais enfants, d’êtres maudits, de persécutés », l’auteur rapporte ces mots de Céline à Francine Bloch : « Je suis une saloperie qu’on aurait dû pendre… on me le dit, on me l’écrit, eh bien dame, c’est curieux, comment qu’il a réchappé à ça, ce con-là ? Il aurait dû être pendu depuis longtemps, ou bien empalé ou n’importe quoi… » Voilà comme on l’aime, Céline, en verve !

Ce 333ème numéro du bulletin s’achève sur la présentation de l’Année Céline 2010, parue aux éditions du Lérot. Elle renferme entre autres des lettres de Céline (à Herminée Howyan, Georges Michau, J.G. Daragnès, Georges Geoffroy, Paul Marteau, Jules Almansor, Maurice Lemaître, Claude Gallimard, etc…), une étude de Gaël Richard « Sur les routes d’Eure et Loir, hiver 1918, une étude de Guillaume Grondin : « La science grotesque. La représentation de la figure du savant dans les romans de Céline », ainsi qu’une bibliographie critique et un index des œuvres, des noms et des lieux cités par Céline.

Et puisque ce numéro est dédié à Claude LEVEILLEE, artiste aussi prolifique que talentueux disparu le 9 juin dernier, je vous invite en guise d’hommage, à écouter encore une fois, et pour certains, peut-être pour la première fois, sa merveilleuse chanson « Frédéric » qu’il composa et interpréta en 1962.

14:32 Publié dans notes de lecture | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bulletin célinien, françois gibault, danemark, meudon, bas meudon, philippe alméras, henri godard, marc laudelout, rennes, saint malo, claude duneton, velours, beaubourg, pierre duverger, françois villon, claude léveillée, frédéric

19/08/2011

19 AOUT 1924

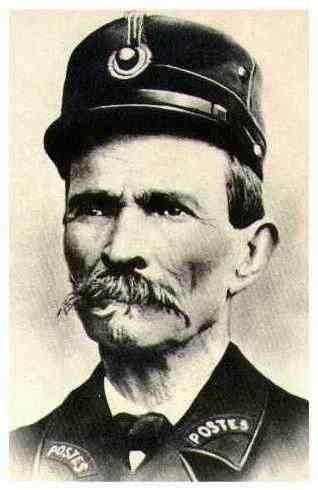

19 août 1924, décès de Joseph-Ferdinand CHEVAL, plus connu sous le nom de « Facteur Cheval ».

10 mille journées.

93 mille heures.

33 ans d’épreuves.

C’est le temps qu’il aura fallu à Ferdinand CHEVAL pour édifier son « Palais Idéal », œuvre de toute une vie : « Plus opiniâtre que moi se mette à l’œuvre. » a-t-il écrit en façade Est du monument pour consacrer ce travail surhumain. Car il s’agit bien de cela : 3500 sacs de chaux et ciment gâchés à la seule force du poignet, 1000 mètres cubes de maçonnerie et des tonnes de cailloux acheminés d’abord à dos d’homme sur des distances pouvant excéder 15 kilomètres et plus, charriés ensuite avec l’aide de la fidèle compagne de peine, sa brouette. Des centaines de milliers de kilomètres avalés en 33 années de labeur sans trêve ni repos, à seules fins de faire jaillir le rêve dans la réalité. Pari gagné au prix d’une vie, celle d’un homme simple de vieille race, solide et noueuse comme le bois d’un vieux chêne, fidèle et généreuse comme la terre, d’où il tira sans se lasser, jour et nuit, la matière première de son oeuvre.

Dans sa lettre autobiographique du 15 mars 1905, avant de nous raconter son « étrange histoire », Ferdinand Cheval se présente:

« Fils de paysan, paysan, je veux vivre et mourir pour prouver que dans ma catégorie il y a aussi des hommes de génie et d’énergie. Vingt-neuf ans je suis resté facteur rural.

Le travail fait ma gloire et l’honneur mon seul bonheur ; à présent, voici mon étrange histoire. Où le songe est devenu, quarante ans après, une réalité… »

Cette histoire, il l’a déjà exposée à l’archiviste départemental André Lacroix dans un courrier non daté rédigé probablement à l’automne 1897. C’est en faisant sa tournée de facteur rural, un jour d’avril 1879 que tout commença…

Son pied bute sur un cailloux du chemin, quelques lieues avant d’arriver à Tersanne :

« Je fus très surpris de voir que j’avais fait sortir de terre une espèce de pierre à la forme si bizarre, à la fois si pittoresque que je regardais autour de moi. Je vis qu’elle n’était pas seule. Je la pris et l’enveloppais dans mon mouchoir de poche et je l’apportais soigneusement avec moi me promettant bien de profiter des moments que mon service me laisserait libres pour en faire une provision. »

Dans la lettre du 15 mars 1905, plus détaillée, il donne des précisions sur cette découverte propitiatoire : « C’est une pierre molasse, travaillée par les eaux et endurcie par la force des temps, elle devient aussi dure que les cailloux. Elle présente une sculpture aussi bizarre qu’il est impossible à l’homme de l’imiter : elle représente toutes espèces d’animaux, toutes espèces de caricatures.

Je me suis dit : puisque la nature veut faire la sculpture, moi, je ferai la maçonnerie et l’architecture.

Voici mon rêve. A l’œuvre, me suis-je dit. »

Alors commence le « travail d’un seul homme », « travail de géants ». Et c’est au prix d’efforts qu’on a peine à imaginer, que ce petit homme sec et déterminé, jour après jour, nuit après nuit, sans se lasser jamais ni céder à la fatigue, creuse la terre pour y façonner les « tombeaux » au-dessus desquels il empile pierres sur pierres, maçonnées dans des circonvolutions et des arabesques qui défient les lois de la pesanteur.

On comprend, quand on se trouve en face du Palais, qu’il s’agit là d’une quête, symbole d’éternité. C’est une sculpture ; et il l’a dit « si bizarre qu’on croit vivre dans un rêve »… Elle lui vient d’un songe qu’il polit dans sa tête sur le chemin à la faveur de ses tournées de facteur. A compter du jour où il se met à poser la première pierre de son « Temple de la Nature », il n’a de cesse, lui sacrifiant ses nuits (il ne dormait que deux à trois heures, travaillant le reste du temps à la lueur d’une lanterne), d’y ajouter quelque chose de nouveau, souvenir d’école ou de lectures dont il a retenu ce qui l’a frappé.

C’est ainsi qu’on y trouve les figures tutélaires de César Vercingétorix et Archimède sous la forme de trois géants, Veleda la Druidesse, les quatre évangélistes, des pèlerins, des anges, un petit génie, les bergers des Landes, les allégories de la Mort et de l’Abondance ; puis des animaux tels qu’autruches, flamands, oies, aigles, hirondelles, pélicans, la loutre et le guépard, le cerf, la biche, le petit faon, un crocodile, des pieuvres … Tous disposés dans des façons de grottes et de niches.

A ces figures il faut ajouter les monuments miniaturisés que sont les tombeaux druide, égyptien et romain, le temple hindou et celui de la nature, la grotte de la Vierge Marie et celle de Saint Amédée, le chalet suisse, la Maison Blanche, la Maison carrée d’Alger, la mosquée arabe, un château au Moyen-âge.

Cela tient de l’Arche de Noé et de la foire exposition ou plutôt, comme on en voyait au temps du facteur, d’une exposition coloniale.

Tout s’y mêle, du paganisme à la chrétienté dans une convivialité bonhomme. C’est un panorama du monde en raccourci qui nous livre la sensibilité de son auteur, l’intérêt qu’il portait aux « temps primitifs », aux « figures d’antiquité », aux fossiles et son amour de la nature. Qu’il entre de la naïveté dans cette démarche, au même titre que dans celle du douanier Rousseau, c’est l’évidence, elle est vraie, et c’est par là qu’elle nous charme. C’est d’ailleurs ce qu’enseigne l’étymologie la plus ancienne de naïf: « ce qui n’a pas subi d’altération, véritable, réel, qui imite le naturel ».

Nul procédé, tout paraît couler spontanément de la source des dieux ; on circule en ce mystère par des labyrinthes, des galeries, dans le clair obscur. On le domine, en se promenant sur une grande terrasse d’une longueur de 23 mètres construite au-dessus de ce que le facteur appelait ses hécatombes ; à partir de là on peut monter par des escaliers, d’un côté, à la tour de barbarie, de l’autre, au sommet d’un petit génie qui éclaire le monde.

L’œuvre est décorée de coquillages, de feuillages et d’entrelacs façonnés à la truelle dans le ciment ; fruits, guirlandes, rochers, cascades, rocailles, partout se disputent la place, sauf en façade Sud, plus dépouillée, surmontée d’une coupole et de deux aloès : « En dessous, c’est mon musée antédiluvien où j’enferme mes silex et les pierres diluviennes. Ces deux façades sud-ouest m’ont coûté encore six ans de travail.

Espérance, patience, persévérance : j’ai tout bravé, le temps, la critique et les années. »

Oui, cet homme a tout bravé et il le dit et le répète dans ses lettres et les sentences peintes d’une main appliquée là où il restait de la place à exploiter :

— Heureux l’homme libre, / Brave et travailleur, / Le rêve d’un paysan.

— A cœur vaillant rien d’impossible.

— L’hiver comme l’été, / Nuit et jour j’ai marché, / J’ai parcouru la plaine et le coteau, / De même que le ruisseau / Pour apporter la pierre dure / Ciselée par la Nature. / C’est mon dos qui a payé l’écot. / J’ai tout bravé, même la mort.

— Ton Palais, né d’un rêve, / Nous, tes outils, compagnons / Et témoins de tes peines / De siècles en siècles, / Nous dirons aux générations nouvelles, / Que toi seul a bâti ce temple de merveilles.

— Le soir a la nuit close, / Quand le genre humain repose, / Je travaille à mon palais / De mes peines nul ne saura jamais.

— 1882. Sur la route de la vie, / J’ai lutté avec courage seul / Dans le travail j’ai trouvé la vraie gloire.

— Ce monument est l’œuvre d’un paysan.

— Rappelle-toi que vouloir, c’est pouvoir.

— Aide-toi, le ciel t’aidera.

— Au champ du labeur / J’attends mon vainqueur.

— En créant ce rocher, / J’ai voulu prouver ce que peut la volonté.

— Ma volonté a été aussi forte que ce rocher.

— En cherchant j’ai trouvé. / Quarante ans j’ai pioché, / Pour faire jaillir de terre ce palais de fées. / Pour mon idée, mon corps a tout bravé, / Le temps, la critique, les années. / La vie est un rapide coursier, / Ma pensée vivra avec ce rocher.

— Tout ce que tu vois, passant, / Est l’œuvre d’un paysan.

— Travail d’un seul homme.

— Travail de géants.

Ferdinand Cheval, petit homme chétif exempté de service militaire, soutenu par la foi du charbonnier, remplit sa mission en répétant qu’il est un paysan, un homme qui s’occupe des travaux de la terre. Ce mot revient dans ses sentences, comme reviennent « volonté », « peine », « bravoure ». Il s’est lancé un défi, il l’a gagné, fier de son œuvre il écrit en 1903 sur la façade Ouest : « Le travail fut ma seule gloire, L’honneur mon seul bonheur. »

Trente-trois années de labeur auront été nécessaires pour élever ce monument d’exception. En 1912 le facteur pose sa dernière pierre… En dépit du souhait qui était le sien d’y reposer après sa mort, l’administration lui refuse l’autorisation d’inhumation. Aussi, sans se décourager, en 1914, alors que l’Europe s’enflamme, Cheval reprend la truelle et sa brouette pour édifier au-dessus du tombeau familial d’Hauterives un mausolée digne de lui : « Le Tombeau du silence et du repos sans fin ». Comme le Palais, il le bâtit de galets, de rocailles et de coquillages. Il n’a pas du aller les chercher bien loin ses galets, sinon dans le lit de la Galaure qui coule derrière l’enclos des morts. Il consacre encore huit années de sa vie pour mener à bien cette entreprise. Il n’était que temps ! Le 19 août 1924, après quatre-vingt-huit années d’une vie sans reproche, Ferdinand Cheval s’éteint à Hauterives chez sa belle-fille, maison Cheval (tissus).

Voici ce qu’il disait du tombeau dans son cahier de 1911 :

« Ce tombeau se trouve à un petit kilomètre du village d’Hauterives.

Son genre de travail le rend très original, à peu près unique au monde, en réalité c’est l’originalité qui fait sa beauté.

Grand nombre de visiteurs vont ainsi lui rendre visite après avoir vu mon « Palais de rêves » et retournent dans leur pays émerveillés en racontant à leurs amis que ce n’est pas un conte de fée, que c’est la vraie réalité. Il faut le voir pour le croire. C’est aussi pour l’Eternité que j’ai voulu venir me reposer au champ de l’Egalité.

Dieu—Patrie—Travail. »

Avant de quitter ce monde et de passer à la postérité, Cheval avait eu soins, n’ayant plus besoin d’elle, de réserver à sa brouette la place d’honneur qu’elle méritait dans le Palais Idéal au pied des trois Géants, dans une niche en façon de tombeau, prévue à cet effet.

Elle aussi dort d’un repos bien mérité, avec les outils, derrière sa grille. A la détailler, on devine sur le bois du fond, tracé de la même main que les sentences cette dédicace : « A ma compagne de peine ». Elle fait écho à ce qu’on peut lire au-dessus de la niche :

— « Je suis la fidèle compagne / Du travailleur intelligent / Qui chaque jour dans la campagne / Cherchait son petit contingent. »

— « Moi, sa brouette, j’ai eu cet honneur / D’avoir été 27 ans sa compagne de labeur. »

Qui saurait mieux dire que la brouette de l’artiste, sinon ceux qui l’ont connu ? Et parmi eux Mme Julia Achard, enregistrée en 1978 par Jean-Pierre Jouve, Claude et Clovis Prévost :

« Le père Cheval avait fait exprès un banc pour ses lapins : ses lapins sautaient sur le banc, ils étaient assis. (…) Dans la maison sur le rayon sous la fenêtre là y avait son bol pour boire son vin, fallait pas le lui laver, il buvait toujours dans ce bol, il avait une petite bouteille d’eau-de-vie pour se laver la figure tous les jours de la semaine. Le dimanche il se lavait avec du savon, et son torchon était toujours accroché derrière.

(…) Les arbres armés, ils se dégradaient déjà, il était ennuyé, il disait « Faut que je les refasse parce qu’ils vont dégringoler. » (…) Pauvre père Cheval, il était bien gentil (…) Il avait toujours les doigts qui lui saignaient avec ce ciment, il m’appelait pour lui empâter les doigts…

Cheval, il était comme moi, il aimait la solitude. (…) Il ne parlait pas politique. Il était pas fier mais sérieux. Il n’était pas gros le pauvre ni grand, mais il travaillait tellement ! Il ne savait pas se reposer… Il était récalcitrant : il était là qui approfondissait toujours. Il raffinait, il avait toujours son couteau. Il agrandissait pas, il améliorait. »

Narration quasi célinienne, d’où il ressort que le facteur était un raffiné, un perfectionniste, un homme qui revenait sans cesse sur l’ouvrage, à le polir comme un galet et conséquemment à se polir lui-même.

C’est pourquoi quand on les détaille, le visage de Ferdinand Cheval et son port de tête expriment, dans sa plénitude, le triomphe de la volonté. Il est curieux de faire un rapprochement entre l’évidence de ce visage, sa rectitude, sa détermination, sa sagesse, et les chiffres marquants de sa destinée : né un 19 avril, mort un 19 mars ; 33 années de labeur au Palais ; travail achevé à 77 ans, décès à 88 ans. Il s’en est fallu d’une année pour que la première pierre posée dans le pré du quartier du Moulin le fut à 44 ans…

« Dieu—Patrie—Travail »… Cette devise, je ne puis m’empêcher de la rapprocher de celle d’un autre obstiné, mais un psychotique celui-ci, si bien interprété par Michel Galabru dans « Le Juge et l’Assassin ». Je veux parler de Joseph Vacher, qui faisait précéder ses lettres de la sentence « Dieu— Droits— Devoirs ». Vacher l’éventreur, le tueur de bergers… Lui aussi sillonnait les chemins de la Drôme , mais pour d’autres raisons que celle de ramasser les cailloux… Quand Cheval bâtissait, lui détruisait. On lui attribue le meurtre d’une septuagénaire à Hauterives même, en 1895. Cette année-là, le facteur, tout en perfectionnant son palais construit la Villa Alicius, sa maison. Vacher, lui, toujours sur les chemins fait sonner ses galoches ferrées à marche forcée… Deux destinées tellement éloignées l’une de l’autre qui auraient pu se croiser ; il ne tint à si peu qu’elles ne le fissent…

Aujourd’hui, le Palais Idéal reçoit son flot quotidien de visiteurs qui tous l’admirent, parce que cette œuvre pétrie d’émotion ne laisse personne indifférent. Classée monument historique en 1969, elle demande un entretien permanent et une surveillance accrue, car elle est fragile. Comme le sont aussi ses abords.

A ce titre, on pourra s’interroger sur la pertinence qu’il y avait à édifier juste derrière elle au bord de la Galaure, sur ce qui naguère était un pâturage, un établissement public de santé !

Encore une fois, c’est enfoncer des portes ouvertes de dire que trop d’élus coupent la branche sur laquelle ils sont assis ! On le voit, ici comme ailleurs, ils ne sont guère respectueux des « jardins secrets où souffle l’esprit ».

09:50 Publié dans Portraits | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : hauterives, facteur, ferdinand cheval, drome, palais, idéal, sentences, volonté, géants, brouette, galets, ours, ciment, labeur, esprit, galaure, alicius, vacher, juge, assassin, jean pierre jouve, claude, clovis prévost, peine, contingent, outils, rocher, diluviennes, hécatombes, tombeaux rousseau, noé, saint amédée, césar, vercingétorix, archimède, veleda, rêve, éternité