09/01/2010

DU SANG SUR LA NEIGE

Dans un petit ouvrage publié en 1931 à « La Cité des Livres », Maurice CONSTANTIN-WEYER (24 avril 1881-18 octobre 1964), trois ans après avoir obtenu le Goncourt pour « Un homme se penche sur son passé », fidèle à l'épopée canadienne source de son inspiration, retrace dans deux courts récits, « Du sang sur la neige » et « Grand-Pré », quelques-unes des pages sanglantes de l'Acadie perdue.

« Du sang sur la neige », raconte l'expédition de Deerfield visant à punir les Anglais, en représailles des raids encouragés par ces derniers contre les Acadiens. Ceci se passe en 1704 ; Philippe de Rigault, marquis de Vaudreuil en poste à Montréal depuis la mort de Frontenac, gouverne la Nouvelle-France...

Les Anglais, qui de leur côté peuplent la Nouvelle-Angleterre, ne cessent d'intriguer et de pousser les « sauvages » Mohawks, Delawares, Mohicans et Tuscaroras, à commettre des incursions contre les villages acadiens, brûlant, pillant, et tuant les populations. L'Acadie est alors peuplée d'environ quinze cents âmes ; essentiellement des cultivateurs et des pêcheurs plutôt pacifiques que belliqueux, et éminemment fatalistes. En réponse aux harcèlements incessants des Anglais, celle de Vaudreuil ne se fait pas attendre. Le 1er février 1704, il convoque le jeune Hertel de Rouville pour lui donner une mission de confiance. Il s'agit ni plus ni moins que de surprendre et de raser l'établissement anglais de Deerfield, villages d'environ trois cents habitants.

Pour exécuter cette expédition punitive, Hertel dispose de cinquante hommes, renforcés de deux cents Abénaquis. Le portrait que trace Constantin-Weyer d'Hertel est celui d'un solide gaillard rompu à toute épreuve. Il avait de qui tenir ! Deux générations avant la sienne avaient couru les bois, exposé à tous les dangers ; son propre père, « pris par les Iroquois et sommé par eux d'abjurer la foi catholique sous la menace de la torture, avait répondu en plongeant de lui-même son petit poing dans un brasier ardent. Il avait conquis ainsi l'admiration des Peaux-Rouges. »

Au bout de douze jours de marche forcée, Hertel et sa troupe arrivent devant les palissades de Deerfield :

« - Quel jour sommes-nous , demanda Rouville à son frère cadet qui marchait derrière lui.

- Le 28 février.

- Bon. Le 1er mars, Deerfield n'existera plus. »

Dans la nuit glaciale, postés en attente, les hommes attendirent le signal de l'assaut...

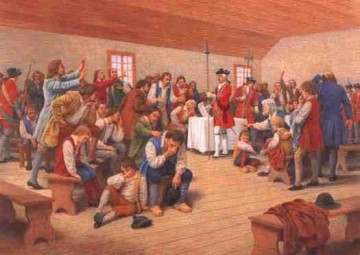

Il se fit par le nord-ouest, là où la neige s'étant amoncelée à hauteur du rempart formait un tremplin apte à emporter la place. Rapidement, et après avoir eu raison des sentinelles engourdies par le froid, la troupe investit le village qui fut bientôt neutralisé et livré aux flammes. Rouville blessé à trois reprises, montra un courage à hauteur de sa réputation :

« L 'affaire avait été chaude. Un cinquième des Canadiens avaient été tués ou blessés. Les pertes avaient été plus grandes encore chez les sauvages, que l'odeur du sang avait jetés hors de toutes les limites de la prudence. Un détachement d'avant-garde avait déjà évacué les blessés ainsi que les prisonniers. L'aîné des frères d'Hertel de Rouville prit le commandement du gros, tandis que, tout blessé qu'il était, le jeune chef demeurait à l'arrière-garde, avec quelques robustes Canadiens et un détachement de sauvages. Les Français n'avaient pas encore atteint la lisière du bois, que la contre-attaque se produisait déjà... »

On suppose ce que dû être la poursuite au milieu des bois, les anglais, déployés en croissant et chassant à la façon des loups, traquant les attaquants par leurs ailes.

« Malgré les prisonniers et les blessés, la marche fut faite à une allure si vive, que le soir même, Rouville bivouaqua à neuf lieues de Deerfield. » Bivouac symbolique en vérité car il fallut, en dépit de l'extrême fatigue lever bien vite le camp. La prudence l'exigeait, car les poursuivants, à cheval, gagnaient chaque minute du terrain...

« La seule façon d'enlever aux Anglais l'avantage de leurs chevaux, était de s'engager sur la glace. Bien qu'il dégelât, et qu'il y eût sur la carapace du Connecticut trois pouces d'eau, le fond était encore assez solide pour porter les hommes et les traîneaux. On s'engagea donc à toute allure sur le fleuve...

Ce ne fut qu'à la fin de mars que Rouville, dont les blessures saignaient encore, arriva à Québec... Telle fut cette expédition de Deerfield à la suite de laquelle Hertel de Rouville passa, aux yeux des Anglais, pour un monstre sans pitié... Si l'expédition n'atteignit pas pleinement le but qu'avait cherché Vaudreuil, la neutralité des colonies américaines dev la France et de l'Angleterre, elle arrêta du moins quelques temps les incursions des Delawares et des Mohicans. Et n'en déplaise à Francis Parkman, l'honneur canadien demeura sauf. »

Le récit de « Grand-Pré » rappelle un épisode qui fait suite à la décision du gouvernement français de reprendre l'Acadie et Louisbourg tombée en 1745 aux mains des Anglais, faute de quoi ces derniers pouvaient lancer une attaque conjuguée sur Québec, par la voie du Saint Laurent, et sur Montréal, par celle du Richelieu. Ordre est donné en conséquence au duc d'Anville de reprendre Louisbourg. L'officier de marine de la Jonquière, qui participe à l'expédition doit relever de Beauharnais comme gouverneur à Québec.

L'escadre du duc d'Anville qui se présente la première joue de malheur : la flotte est décimée par d' effroyables tempêtes. C'est un désastre. Ce qui reste des équipages débarqués à Chibouctou y contracte la peste ; d'Anville meurt et son commandant en second se suicide dans un accès de fièvre. De la Jonquière, qui prend le commandement de quatre vaisseaux et de quelques hommes valides, se voit contraint de rentrer en France au risque de subir les mêmes avanies, une nouvelle tempête déjouant ses dessins... Il ne reste plus que Ramesay en Acadie, le plus grand soldat auquel le gouverneur de Beauharnais puisse demander de tenter par terre, ce que d'Anville et la Jonquière avaient manqué par mer. Mais Ramesay, malade ne pouvant accomplir sa mission la voit confier à Coulon de Villiers.

« Monsieur de Ramesay avait reçu le 8 janvier 1747 la nouvelle que quelques centaines d'Anglais s'étaient avancés jusqu'à Grand Pré... »

C'est sur cette prise de Grand Pré par Coulon de Villiers, que Maurice Constantin Weyer construit son récit ; et il le fait avec le brio qu'on lui connaît pour le rendre vivant. La phrase et courte et concise, en dépit de quelques répétitions, si bien qu'à le lire, on entend gronder la tempête, on soufre du froid et on peine avec les hommes :

« La tempête fit rage tout ce jour-là, et toute la nuit qui suivit. Sa voix cruelle et triomphante chantait à la cime des arbres, couvrant de haut toutes les voix humaines, rabattant sur le bivouac la fumée des feux, faisant se taire les loups affamés, réfugiés au plus profond des fourrés. Elle n'était guère calmée le lendemain matin. Mais Coulon de Villiers se résolut à l'affronter. Il fit marcher sa troupe, toute la journée, sur le rivage désolé, où le vent chassait, avec la neige, des paquets de mer qui se congelaient immédiatement sur les vêtements et sur la figure. Les chiens harassés se couchaient. Mais l'énergie des conducteurs les forçaient à se relever sous le fouet. Les hommes eux mêmes s'attelaient aux traîneaux, aidant les attelages à franchir les blocs de glace monstrueux, les crevasses des ruisseaux, les embarras de rochers... »

C'est le vieux guerrier Saint-Luc à la Corne, retranché dans la maison qu'il avait enlevée au colonel Noble, qui, à force d'harceler les Anglais regroupés autour du capitaine Goldthwait finit par ne leur laisser que le choix de se rendre, ce qu'ils firent avec les honneurs après avoir perdu tout de même un certain nombre d'hommes...

« Et faisant contre mauvaise fortune bon cœur, Goldthwait invita ses vainqueurs à dîner... Ainsi se termina gaiement, le 13 février 1747, cette étonnante bataille, où trois cents Canadiens relevèrent pour la dernière fois le drapeau français sur la terre d'Acadie. »

Et, comme par un effet du sort, c'est à Grand Pré, que huit an plus tard, le colonel Winslow devait donner connaissance aux habitants de la volonté du roi George et du gouvernement Lawrence de déporter les Acadiens après avoir confisqué leurs biens. Quelques-uns parmi les quinze mille de ceux qui vivaient en Amérique du Nord, purent regagner la France et s'installer pour la quasi totalité dans le Poitou où ils furent accueillis par le marquis de Pérusse des Cars qui les regroupa sur sa terre de Monthoiron près de Chatellerault ainsi qu'autour d'Archigny. Les autres, le plus grand nombre, furent impitoyablement pourchassés et traqués comme des bêtes sauvages, jetés sur les plages et livrés à la famine. Les plus résistants purent gagner la Louisiane à travers les forêts. L'intransigeance de George II fut telle qu'il refusa à Louis XV l'autorisation de dépêcher un navire français pour évacuer les déportés massés sur les côtes américaines.

Le récit de Constantin Weyer fait partie de ses œuvres évoquant le Canada, il fut d'ailleurs repris au chapitre VII dans un recueil paru en 1940 sous le titre : « Autour de l'Epopée Canadienne ». Si l'auteur affectionne tellement ce territoire, c'est qu'il y a vécu dix ans, de 1904 à 1914 où ses obligations militaires le rappèlent en France ; il a donc 23 ans quand il s'embarque le 10 juillet 1904 sur le « Halifax », au Havre. Ces dix années à vivre durement la vie des pionniers ont façonnés l'homme, elles lui ont appris, comme l'observe Jean Mabire, à vivre dangereusement.

Nourri des classiques, son cher Pascal, La Bruyère, Voltaire, et des modernes, il n'a pas dédaigné les romans d'aventure et trouvé chez Fenimore Cooper, Jack London, James Oliver Curwood et Louis Frédérique Rouquette de quoi enrichir et confirmer sa propre expérience du Grand Nord. L'homme sait par conséquent de quoi il parle et ce n'est pas un hasard si ce qu'il nous a laissé de son œuvre touche prioritairement à cette épopée qui fut aussi la sienne. C'est celle d'un homme que ne rebutèrent jamais les difficultés les plus éprouvantes, qui n'a jamais refusé le combat, comme il a eu l'occasion de le prouver sur le champ de bataille du premier conflit mondial et qui possédait le sens inné de la nature et l'art de vivre conformément à ses lois. Aussi est-ce une chance qu'en 1923, sa route ait croisé celle de Gus Bofa et de Pierre Mac-Orlan qui lui conseillèrent d'écrire : nous ne saurions trop les en remercier.

23:23 Publié dans Portraits | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : constantin weyer, acadie, hertel de rouville, canada

06/01/2010

6 JANVIER 1412

Jehanne, dite Jeanne d'Arc, plus communément nommée « la Pucelle », est née à Domrémy le 6 janvier 1412 selon la thèse officielle. Ce jour-là, bien avant l'aube, en cette nuit d'Epiphanie, les coqs se mirent à chanter de façon inaccoutumée... C'est ce que relate du moins le chroniqueur Perceval de Boulainvilliers dans sa lettre du 21 juin 1429, au duc de Milan :

« Elle est née en un petit village nommé Domremy, au bailliage de Bassigny, en deçà et sur les confins du royaume de France, sur la rivière de Meuse, près de la Lorraine. Ses parents sont, de l'aveu de tous, de très simples et très braves gens. Elle est venue à la lumière de notre vie mortelle dans la nuit de l'Epiphanie du Seigneur, alors que les peuples ont coutume de se rappeler avec joie les actes du Christ. Chose étonnante, tous les habitants de ce village sont saisis d'une joie inexprimable, et, ignorant la naissance de la fillette, ils courent de tous côtés, s'enquérant de ce qui est survenu de nouveau. Pour le cœur de quelques-uns, c'est le sujet d'une allégresse nouvelle. Que dirai-je de plus ? Les coqs deviennent comme les hérauts de cette joie inattendue : ils font entendre des chants qu'on ne connaissait pas, ils battent leur corps de leurs ailes, et durant près de deux heures ils semblent présager ce que cet événement amènera de bonheur. »

On doit la découverte de ce document à Voigt, directeur des archives de Koenigsberg, qui le publia en 1820 dans la Gazette de Leipzig du 3 juin. C'est en faisant des recherches sur l'histoire des Chevaliers teutoniques que l'archiviste découvrit cette pièce conservée par l'Ordre, en Prusse orientale. Il s'agit d'une copie, mais contemporaine de l'épopée johannique ; on est par conséquent en droit d'y attacher, sinon une confiance totale, du moins quelque intérêt...

Ce qu'il y a de sûr, c'est que la Pucelle s'est élevée sur les terres de Domrémy et de Greux et que c'est là et pas ailleurs, qu'a poussé en elle l'exceptionnelle volonté d'en découdre avec l'anglais, de le bouter hors du royaume de France, et de faire sacrer roi le dauphin Charles...

Comme les quatre autres enfants de Jacques d'Arc (ou Day), natif de Ceffonds en Champagne, et d'Isabelle Romée (Ysabelette ou Zabillet), Jehanne (ou Jehannette) passa son enfance sur les bords de la Meuse, dans ce village à cheval sur les terres du Barrois mouvant et celle de la couronne de France, séparées par les caprices d'un ruisseau qui « moultes fois » changea de lit. La Pucelle, par la position du ruisseau en son temps, relevait de la couronne et sur ce point, les historiens généralement s'accordent, comme ils s'accordent sur le fait de reconnaître que la majorité des habitants du village penchaient plutôt pour le parti des Armagnacs, et donc pour le Dauphin.

La vallée de la Meuse est un couloir naturel qui facilite les communications. Lieu de passage fréquenté des marches de Lorraine, elle offrait aux riverains l'avantage d'être informé les premiers de ce qui se passait au royaume de France, et l'inconvénient d'avoir à subir les désagréments des bandes de routiers, de pillards et de la soldatesque en général. Et « c'était grande pitié au royaume de France... », l'inspirée le savait, qui aux dires des témoins du temps (voir les enquêtes du procès de réhabilitation) priait journellement le Ciel avec ferveur... Et le « Ciel » l'entendit. Il n'en fallut pas d'avantage pour déterminer sa vocation et lui permettre d'accomplir sa mission... On connaît la suite...

« Une volonté forte, n'est ce pas, se suffit à elle-même et ferait fondre vingt années de banquise... C'est comme ça. » (Céline)

12:13 Publié dans Portraits | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : domrémy, pucelle, jeanne d'arc, boulainvilliers

03/01/2010

RETOUR A MOULINS

Ancienne capitale du Bourbonnais, Moulins n'est pas très éloignée du « centre » de l'hexagone qu'on peut situer à proximité des rives du Cher, quelque part entre Bruère-Allichamps, Saulzais-le-Potier et Vesdun qui se le disputent...

Le Bourbonnais, rattaché à la France en 1531, anciennement constitué en province administrée par les ducs de Bourbon, c'est, depuis la Constituante, un département, l'Allier, auquel il convient d'ajouter l'arrondissement de Saint-Amand-Montrond dans le Cher, pour retrouver à peu près les anciennes limites administratives.

Si l'on n'a pas l'occasion de s'y rendre, on découvrira Moulins en feuilletant l'album des photos de Jean-Louis Zimmermann. On s'apercevra bien vite que la ville historique, circonscrite pour partie par les berges de l'Allier et la demi ellipse des boulevards, présente un patrimoine architectural remarquable grâce auquel, parmi d'autres distinctions, elle a pu recevoir son label de « Pays d'Art et d'Histoire ».

C'est que l'ancienne Intendance et Généralité du Bourbonnais, rassemblée autour du château ducal, de la basilique cathédrale Notre Dame de l'Annonciation, du beffroi et de son jacquemart, présente en matière d'hôtels particuliers et de maisons de caractère une « collection » dont pourraient s'enorgueillir un certain nombre de villes moyennes. Est-ce à dire que Moulins ait été épargnée pour autant par l'obsession des « rénovations urbaines » et le raz de marée initié par les années soixante ? Sûrement pas ! Parce qu'ici comme ailleurs, comme partout, on a sacrifié avec plus ou moins de bonheur -généralement moins que plus- des îlots entiers, périphériques ou centraux, au nom du sacro-saint « progrès », et des « nouvelles façons d'habiter et de vivre la ville » (sic). Comme si ce qu'on avait l'habitude de voir à sa place n'avait pas fait ses preuves, comme les étiquettes de vin sur les bouteilles des grands crus....

Pourquoi, par exemple, a-t-il fallu abattre la moitié du vieux marché couvert, sinon pour le transformer en parc étagé à voitures, masse de béton qu'on s'efforcera bientôt de dissimuler sous le couvert d'une architecture « innovante » qui ne sera, une fois encore, que la répétition de ce qu'on voit partout transformé ici, pour les besoins de la cause, en cache-misère ?

Ce qu'il reste de la partie démolie ?... quelques piliers de fonte, plus ou moins décapités qui dressent encore leurs colonnes mutilées au milieu du béton.

Ne pouvait-on, prévoir en souterrain, ou en dehors du vieux centre, une aire de stationnement plus adaptée ? Ne pouvait-on de même, en matière de reconstruction d'immeubles, respecter les « prospects », imposer des hauteurs, des alignements, des travées et des volumes de couvertures ? On l'a bien fait à Vichy, qui parmi des erreurs, propose tout de même quelques beaux projets contemporains parfaitement intégrés. Je n'ai rien découvert de semblable, du moins au travers de ce que j'ai pu voir à Moulins et notamment l' « Espace Culturel » ; je n'ai rien vu qui vaille d'être présenté comme une réussite...

Non, j'ai trouvé mon bonheur -et je le répète- dans ce qu'il subsiste toujours d'authenticité séculaire, tant les murs et les toits en sont chargés. Et d'abord ce mélange de la brique et du grès, du granite et quelquefois du calcaire, qui donne aux façades leurs couleurs caractéristiques et leurs ornements. La brique rouge, employée en alternance avec la brique noire vernissée ou bleu ardoise, maçonnée le plus souvent en boutisses, permet les décors losangés typiques de la tradition gothique ou néo-gothique. Les lits de briques et les lits de pierre, d'assises égales, confèrent aux façades qui en sont décorées des rythmes équilibrés qui rappellent certaines bâtisses du Languedoc ou de l'Orléanais. Les amples toitures à fortes pentes, indifféremment couvertes de tuiles plates ou d'ardoises et celles à la Mansart, accordent aux toits des volumes aptes à recevoir des combles aménagés éclairés par des séries de lucarnes en bâtière ou à « capucine ».

La majorité de ces immeubles, dont les plus anciens ne remontent guère au-delà de la Révolution, se situe autour des années 1820, 1850. Il faut en détailler, au cours de la promenade, tout ce qui nous les faits trouver beaux, simplement beaux, c'est-à-dire harmonieux, jusques et y compris dans les détails : des vantaux de porte, une ferronnerie de balcon, de grille ou d'imposte, un linteau de baie, une corniche, des contrevents à la française, un « oeil de bœuf », des lucarnes...

Un grand nombre de ces immeubles sont restés « dans leur jus » comme on dit, du moins pour l'extérieur (pour le dedans, on aurait peut-être des surprises !) et c'est ce qui nous les fait trouver chers. On a le sentiment, quand on les regarde et qu'on rentre dans leur confidence, de se trouver en plein XIXème siècle, dans la France d'Hugo et de Lamartine... Et en l'occurrence, ici même, dans celle de Théodore de Banville, puisqu'on y trouve la maison dans laquelle, le 14 mars 1823, il vit le jour...

Les espaces publics et notamment les cours Anatole France et Jean Jaurès offrent de belles promenades dans un cadre remarquable, et ce qu'il reste de rues pavées vaut d'être parcouru ; vous y découvrirez quelques unes des plus vieilles maisons présentant des étages en encorbellements à pans de bois.

Celle qui se trouve au pied même du beffroi, à l'amorce d'une venelle, a conservé son ossature des XVème et XVIème siècle, qu'on a renforcé et décoré à la Renaissance d'une frise placée sous la sablière basse en prolongement du linteau de la porte, modifiée par la même occasion. On y voit une suite de bucranes et de phylactères sculptés dans la pierre fine.

On déplorera que ces maisons à pans de bois n'aient pas reçu tous les soins qu'elles réclamaient et qu'on n'ait pas été plus attentif à les restaurer sans commettre d'erreurs : on aurait aimé que leurs bois, (généralement peints sur les structures à encorbellement) reçoivent les badigeons à la chaux à l'ocre jaune ou rouge de Bourgogne qu'ils méritaient, ou à défaut au noir de fumée. On aurait aimé que le remplissage entre pans de bois ait été fait au torchis ou au pisé recouvert d'un plâtre gros badigeonné au lait de chaux, ou peut-être, simplement comblé par des tuileaux maçonnés à la chaux. On aurait aimé que leurs menuiseries respectent les modèles d'usage, peints eux aussi à l'ocre ou teinté au brou de noix et huile de lin. On aurait aimé que tout cela soit simple et juste, « sans rien qui pose ni qui pèse »... Mais que font les « Architectes » des bâtiments de France ? Où sont-ils allés chercher leurs lettres de noblesse ? Où sont passés les « prix de Rome » ? Je ne parle pas de leurs autres confrères car en matière de patrimoine la plupart n'y entendent rien ou s'en désintéressent... Les entrepreneurs et les artisans itou, à part quelques-uns (et ce sont les derniers vestiges d'une civilisation disparue) qui ont du mérite et que je salue au passage.

On mesurera l'avancée de cette faillite -qui n'est pas propre à Moulins - dans la floraison des menuiseries vernies à un seul carreau par vantail, posées telles que fournies en kit, non point par des « menuisiers », mais par des poseurs de fenêtres. On la mesurera dans les modèles banalisés en PVC, dans les enduits « matelassés » en surépaisseur de mortiers chimiques prêts à l'emploi, ou à l'inverse, dans l'enlèvement des vieux enduits pour rejointoyer les moellons de tapisseries de façades qui en aucun cas n'étaient destinées à être dénudées. Tout cela étant affaire de modes, de méconnaissance, de rentabilité, de profit (time is money...) traduit l'absence de sensibilité et de culture tout simplement. On ne pourra que le déplorer, mais ce qu'on déplorera surtout c'est qu'on n'enseigne plus ces règles dans l'art de bâtir et pas seulement là, c'est qu'on ne les enseigne pas tout court, dès le plus jeune âge... A bien y réfléchir, je crois avoir compris pour ma part pourquoi on ne le fait pas !

Il ne faut pas quitter Moulins, sans avoir cheminé par ses vieilles rues pavées, jusqu' au temple de la « Merveille », je veux dire le triptyque de la « Vierge en Gloire » du Maître Inconnu. La visite vaut mille kilomètres et davantage. On ne s'en lassera pas. Demandez au gardien, homme sage et aimable, de vous ouvrir le Saint des Saints. Sous deux panneaux de grisailles représentant des anges et la Vierge en trompe-l'œil, se cache le Grand Œuvre du Maître de Moulins... La peinture, qui date de 1502, n'a rien perdu de son éclat ; le drapé des velours, l'incarnat des visages, le bleu des nuées et la blancheur du plumail des anges sont tels qu'ils furent peints, toujours « vivants », sous vos yeux éblouis qu'ils chargent d'un feu secret. A la gauche et à la droite du panneau central réservé à la Vierge posée sur le croissant de lune, les donateurs, Pierre II de Bourbon et son épouse, Anne de Beaujeu, tous deux présentés par leurs saints patrons, contemplent la Vierge, comme la contemplent onze des douze anges qui l'environnent et qui comme elle on tous le même visage...

Cette œuvre gardera le secret de son créateur jusqu'à ce qu'une analyse des pigments, comme vous l'expliquera son gardien, ne le révèle peut-être un jour à la postérité. En vis-à-vis de cette Vierge s'en trouve une autre, Noire celle-ci, et son aînée de cinq siècles, puisqu'elle date du XIème. Contemplez son étrange visage et dites-vous que lorsque vous vous trouverez entre les deux ce sont deux grands mystères qui vous regardent...

Et pour conserver de cette ville le meilleur des souvenirs, gardez en bouche la subtile saveur des « palets d'or » de chez Sérardy, l'inventeur de cette délicatesse au chocolat noir légèrement parfumé au café, estampillé d'un petit éclat de feuille d'or véritable.

Pour ma part, j'y adjoindrai le « baba au rhum » du Grand Café, qui parmi tous ceux que j'ai dégusté tient la route et en bonne place ! S'il fallait le noter, je le placerais légèrement derrière celui du Café du Palais à Reims qui vaut ses vingt sur vingt, mais avant celui de la Rue Montorgueil dont la dégustation n'est pas à la hauteur de la réputation. Sachez tout de même, au cas où vous ne seriez pas amateur de baba, que le Grand Café de Moulins vaut le détour pour l'amabilité de son personnel et la particularité de son cadre qui est demeuré tel qu'il était à la « Belle Epoque ». Il n'est pas démesuré mais habillé de boiseries en façon de rocaille et décoré d'immenses glaces en vis-à-vis de structures en abîme qui vous emporteront, si peu que vous vous penchiez sur elles, vers l'infini...

19:07 Publié dans carnet de route | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : moulins, bourbonnais, triptyque, theodore de banville