13/07/2010

13 JUILLET 1793

Il aura fallu 40 sols –le prix du couteau- et un courage hors du commun pour assassiner Marat en cette fin de journée du 13 juillet 1793, aux alentours de 20 H…

Le couteau de cuisine à manche d’ébène, un grand à découper à la lame fraîchement émoulue, Charlotte Corday l’a acheté chez un boutiquier du Palais Royal et dissimulé dans son chemisier avec son étui : une gaine en papier « façon chagrin ». On connaît la suite ; après avoir essuyé deux refus, la jeune femme parvient, à la troisième tentative, à approcher l’Ami du Peuple. C’est ce dernier lui-même, ayant entendu Simone Evrard sa compagne hausser le ton sur le palier, qui demande à ce qu’on laisse entrer la visiteuse. C’est qu’on ne s’introduit pas facilement chez le tribun ! Quiconque traverse la cour de l’hôtel de Cahors, au 30 de la rue des Cordeliers, où le journaliste s’est installé dans l'aile du fond, est vite repéré et rangé ou non au rang des familiers.

Sans doute l’a-t-on remarqué dès le matin, cette jeune femme élégamment vêtue qui n’a fait que passer. Lorsqu’elle est revenue le soir, on ne s’en est pas d’avantage inquiété ; ni plus ni moins que s’il s’était agi de quelque admiratrice.

Si Marat se décide à la recevoir, c’est parce qu’au travers du bruit des voix, il entend qu’elle arrive du Calvados et qu’il sait qu’une partie des Girondins honnis se sont réfugiés là-bas, à Caen, dans cet ouest suspect.

Pour approcher l’Ami du Peuple, il faut, sitôt entré dans ses appartements, traverser à droite une antichambre qui s’ouvre en face de la cuisine pour atteindre le petit cabinet où il prend son bain et dont l’unique fenêtre donne sur la cour. On le sait, le conventionnel, dévoré par une maladie inflammatoire qui lui met la peau à vif, est obligé, pour calmer ce feu qui le ronge, de s’immerger quotidiennement dans un bain aromatisé de substances variées composées par les soins du médecin qu’il est resté. C’est là que le bras vengeur de sa visiteuse vient le trouver, dans la pénombre d’un soir torride…

La température a atteint et peut être dépassé 35° à Paris, en ce mois de juillet caniculaire. Partout, les esprits sont surchauffés. La guerre tonne aux frontières ; la Vendée résiste ; les Girondins sont désavoués ; les traîtres rôdent et les factieux complotent. Marat lui-même se sent menacé ; et depuis ce 25 septembre 92 où d’aucuns demandent à ce que « le monstre » auquel on reproche les massacres du même mois soit décrété d’accusation, il paraît moins à l’Assemblée où ses ennemis se font chaque jour plus nombreux. Pour trouver un peu de paix, il s’est retranché au faubourg Saint-Germain, dans ce quartier des Cordeliers où il se sent chez lui et ne compte guère que des admirateurs.

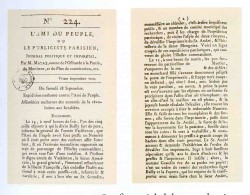

Charlotte Corday s’est faite passer pour telle dans une lettre qu’elle lui a adressée. Il la reçoit, comme il corrige les épreuves du numéro 242 du Publiciste Français, qui sera le dernier des nombreuses feuilles qu’il fut le seul à rédiger. L’homme est désarmé, nu dans sa baignoire sabot, vaguement drapé de linges humides dont l’un, noué autour de la tête, dégage une odeur persistante de vinaigre. Imagine-t-on ce que se dirent, dans leurs regards respectifs, ses deux êtres lorsque ceux-là se croisèrent ? L’Ami du Peuple, comprit-il, avant même que la lame ne s’abattit, que la Mort était venu le trouver chez lui, dans la personne de cette jeune fille implorant son assistance ? Sans doute pas, car le coup fut si violemment et si soudainement porté qu’il n’eut que le temps de crier –aux dires des témoins- « Je me meurs !… »

C’est un spectacle de désolation que découvrent, en s’engouffrant aussitôt dans la pièce exiguë, Simone Evrard sa compagne et trois ou quatre des femmes qui occupent l’appartement. Le sang coule à flots et jusque dans l’antichambre par la plaie et par la bouche du moribond qui expire dans son bain. Simone tente vainement d’arrêter l’hémorragie en appliquant sa main sur l'affreuse blessure. Des artères ont été tranchées en profondeur et il est trop tard lorsque le chirurgien mandé par le voisin dentiste arrive sur les lieux. Il ne pourra que rédiger son rapport. Lorsqu’on le lit, il en dit long sur la détermination avec laquelle le coup fut porté !

« Le couteau a pénétré sous la clavicule du côté droit, entre la première et la seconde vraie côte, et cela si profondément que l’index a fait écart pour pénétrer de toute sa longueur à travers le poumon blessé et que, d’après la position des organes, il est probable que le tronc des carotides a été ouvert, ce qui indique la perte de sang qui a causé la mort et qui sortait de la plaie à flots, au dire des assistants… ».

Le procès-verbal d’autopsie confirmera en ajoutant : « Coup dirigé de devant en arrière, de droite à gauche et de haut en bas, l’aorte traversée, l’oreillette gauche du cœur atteinte. » On le voit, Jean-Paul Marat n’avait aucune chance de s’en sortir…

La meurtrière n’a pas cherché à fuir ; maîtrisée par le commissionnaire Le Bas qui la terrasse pourtant à coup de chaise elle n’oppose aucune résistance. Elle n’a que peu de choses à dire et ne variera jamais dans ses déclarations : elle a prémédité son geste et personne ne le lui a dicté, que sa conscience.

A la question de Chabot : "Comment avez-vous pu frapper Marat droit au cœur ?", elle répond : " L’indignation qui soulevait le mien m’en indiquait la route. "

Conduite à la prison de l’Abbaye et jugée rapidement, elle sera guillotinée le 17 juillet, quatre jours après son acte.

Le meurtre traversera l’Histoire, immortalisé par le tableau emblématique de Louis David, ami de la victime, et la nombreuse littérature consacrée à l’événement.

Ce tableau remarquable, commandé dès le lendemain du drame par le député Guirault à David, compte « parmi l’un des dix chefs d’œuvres de la peinture française » (Beaux-Arts Magazine). L’artiste le livra le 14 octobre de la même année. Il existe de nombreuses copies dont la plus connue est celle attribuée à Gioacchino Serangeli de l’atelier de David; elle se trouve au Louvre. La toile originale du maître est exposée à Bruxelles au Musée Royal des Beaux-Arts. L’une et l’autre diffèrent par quelques détails et d’abord, l’inscription figurant sur le fond de caisse servant d’écritoire à Marat. David y a apposé sa signature et Serangeli l’épitaphe : « N’ayant pu me corrompre, ils m’ont assassiné. »

On comparera l’original à la copie et l’on verra, sans parler des couleurs, quelques différences notamment dans l’angle d’inclinaison du visage et dans sa forme : plus rond chez David, plus ovalaire chez le copiste ; dans la hauteur de la caisse, la dimension de l’encrier, la position de l’assignat et de la feuille dépassant de la caisse. Cette feuille, plus encore que le couteau, tire l’œil et donne la profondeur de champ à cette « nature morte » paraissant dormir, ou plutôt, n’attendant que de « ressusciter » parce que –et sans doute est-ce ce qu’à voulu suggérer le peintre, Montagnard lui-même- la République, atteinte de toutes parts, et symbolisée ici par l’Ami du Peuple, ne peut pas mourir. De là à trouver à cette œuvre une configuration d’icône, il n’y a qu’un pas, et certains n’ont pas manqué de le faire qui y ont vu plus d’une analogie avec le Christ. Enfin, différence marquée mais de peu d’importance : la reprise ou la pochette sur le drap. On notera que le couteau, contrairement à ce qui a été dit, n’est pas à manche d’ébène mais à manche blanc, rappelant l’os ou l’ivoire. Et cela pour des raisons évidentes de présence et de « mise en scène » puisqu’il fallait qu’il soit ensanglanté. Contrairement à la réalité, il y a peu de sang, il ne s’agissait pas de représenter un « abattage », à peine voit-on l’eau du bain rougie et des filets couler sur la poitrine d’une plaie qui n’est pas sans évoquer celle du coup de lance de Longin… Le drap lui-même, à peine taché, reste immaculé, comme le tour de tête d’un homme, qui, aux dires de ses contemporains, vivait dans sa crasse.

Cette œuvre, d’un « grand » David, résume sa manière et on la reconnaît dans le drapé des étoffes, dans la maîtrise de la couleur, l’anatomie du corps et la composition du tableau construit sur la diagonale. Le sujet « tire » l’œuvre, et si l’on veut blasonner, on dira qu’il s’appuie en pointe et à dextre, comme le montre le couteau. Le visage endormi semble attendre le lever du soleil. Le tapis vert n’a pas été choisi au hasard, c’est la couleur qui évoque l’un des stades de la décomposition et de la végétation ; c’est aussi la couleur du tapis de « jeux » sur lequel on abat les cartes ; c’est aussi celui du « grand jeu » du démiurge, symbole de la re-vie et de l’éternel retour. En dépit de tout ce qui a été dit du vivant de l’homme et livré à la postérité par des historiens partiaux, l’Ami du Peuple n’a rien ici du monstrueux batracien, ni du gnome blafard et ridicule auquel on s’est plu à le comparer. Au contraire, il paraît beau, ainsi la voulu le pinceau de David, et c’est par là qu’il restera à la postérité.

Charles Baudelaire ne s’y était pas trompé qui soulignait toute la force de l’œuvre et l’apothéose conférée à la victime par le pinceau de l’artiste :

"Le drame est là, vivant dans toute sa lamentable horreur, et par un tour de force étrange qui fait de cette peinture le chef d'oeuvre de David et une des grandes curiosités de l'art moderne, elle n'a rien de trivial ni d'ignoble. Ce qu'il y a de plus étonnant dans ce poème inaccoutumé, c'est qu'il est peint avec une rapidité extrême, et quand on songe à la beauté du dessin : il y a là de quoi confondre l'esprit. Ceci est le pain des forts et le triomphe du spiritualisme : cruel comme la nature, ce tableau a tout le parfum de l'idéal. Quelle était donc cette laideur que la sainte Mort a si vite effacée du bout de son aile ? Marat peut désormais défier l'Apollon, la Mort vient de le baiser de ses lèvres amoureuses, et il repose dans le calme de sa métamorphose. Il y a dans cette oeuvre quelque chose de poignant à la fois; dans l'air froid de cette chambre, sur ces murs froids, autour de cette froide et funèbre baignoire, une âme voltige."

Charlotte Corday, Marat : l’assassin et sa victime ; étaient-ils tellement différents l’un de l’autre ? Tous deux animés d’une même foi, d’un courage à toute épreuve servi par une volonté farouche, tous deux seuls, et ne devant compter que sur eux-mêmes en face de l’adversité, tous deux promis à une mort sanglante. Si proches et si lointains ; l’image de l’un restant attachée au vice et à la monstruosité, celle de l’autre à la vertu et à l’angélisme. Et comment pouvoir nommer l’un d’eux sans évoquer l’autre ? Etrange pouvoir qu’à la mort de sceller des destins sous le même cachet. L’une gagnant la postérité par le geste réitéré de Judith, l’autre ne la devant qu’au seul talent de David et au pouvoir qu’à l’amitié d’immortaliser l’élu.

Porté en grandes pompes au Panthéon (21 septembre 1794) en place de Mirabeau, l’Ami du Peuple finit au ruisseau l’année d’après, sur un décret de la Convention (8 février 1795). Plus exactement c’est son buste qu’on jeta à l’égout ; sa dépouille étant transférée au cimetière de Sainte Geneviève. Quant à Charlotte Corday, ses restes conduits au cimetière de la Madeleine connurent, du moins pour le crâne, un étrange parcours; subtilisé lors du transfert, il aurait été conservée par Sanson et se trouverait aujourd’hui chez les descendants du prince Radziwill (enquête de Clémentine Portier-Kaltenbach).

Et, par un curieux concours de circonstances, le lendemain de la mort de Marat, mourrait de ses blessures à Saint Florent le Vieil le premier Généralissime de l’armée vendéenne, Jacques Cathelineau. D’un côté, la République se voyait frappée dans l’une de ses icônes, de l’autre la Royauté perdait l’un de ses meilleurs serviteurs.

Cathelineau, voiturier au Pin en Mauges, se trouvait être un homme du peuple ; il y a peu de chances néanmoins que Marat l’ait tenu pour l’un de ses amis, lui qui ne voyait dans la Vendée en armes, qu’une assemblée de brigands juste bonne à exterminer !

Ainsi finissent des destinées peu communes qui ne font pas mentir la parole de l’Ecclésiaste : « Vanité des vanités, tout est vanité » ou si l’on veut : « Il n’y a rien de nouveau sous le soleil. »

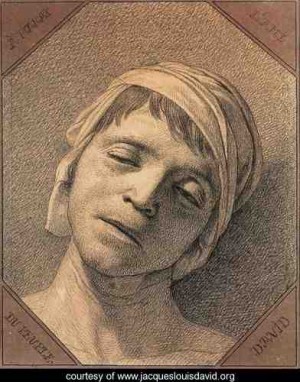

Ce qu’il y a de nouveau ici concerne la peinture de David; c’est qu’une découverte récente vient d’être faite suite à une vente aux enchères par la Galerie Turquin, de ce qu’on pensait être une copie et qui, après examen approfondi, s’avère être l’étude originale du peintre de la Révolution. S’il ne l’a pas rendue telle qu’elle dans son tableau achevé c’est parce qu’il a jugé préférable de substituer au visage déformé par la maladie et la souffrance de son ami, celui immortalisé par l’œuvre définitive. On lira avec intérêt sur le sujet l’article de Giulio publié le 14 février 2010 dans « Etats du Lieu » (lien : etatsdulieu.wordpress.com).

Louis DAVID, autoportrait

Orientations :

Guillaume MAZEAU : Le Bain de l’Histoire (La chose publique, Champ Vallon 2009)

Jacques CASTELNAU : Marat « L’Ami du Peuple » (Hachette 1947)

Edmond BIRE : Journal d’un bourgeois de Paris pendant la Terreur (Tome III, Librairie Académique Perrin 1908)

Edouard HERRIOT : Dans la forêt normande ( Hachette 1925)

Bernardine MELCHIOR-BONNET : Charlotte Corday (Tallandier 1989)

09:32 Publié dans Portraits | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : marat, charlotte corday, louis david, jacques cathelineau, baudelaire, serangelli, ami du peuple, assassinat, baignoire, cordeliers

27/05/2010

27 MAI 1894

Comment ne pas évoquer ce 27 mai, la naissance de Louis Ferdinand CELINE ?

Il voit le jour vers 16 heures à Courbevoie, l'an 1894, 12 Rampe du Pont comme il le précise lui-même à plusieurs reprises dans ses textes ou ses interviews. Ainsi dès les toutes premières lignes du premier volume de la trilogie, « D'un château l'autre » :

« Pour parler franc, là entre nous, je finis encore plus mal que j'ai commencé... Oh ! j'ai pas très bien commencé... je suis né, je le répète, à Courbevoie, Seine... je le répète pour la millième fois... »

Dans la biographie magistrale qu'il lui a consacré, Frédéric Vitoux rappelle l'entretien de Céline avec André Parinaud, à Meudon, en 1953 : « Il m'a fallu cinquante-huit ans pour traverser la Seine. Car je suis né de l'autre côté, là-bas, et j'ai maintenant, tous les jours, le paysage de mon enfance sous les yeux. »

De son exil danois, il répondait en 1949 à Galtier-Boissière qui lui demandait une notice biographique : « Mon cher Galtier, le mieux est de m'inscrire comme « Louis-Ferdinand Destouches, né le 27 mai 1849 à Courbevoie (Seine) ». Ainsi mes amis et mes ennemis me verront cent ans et bien près d'être mort et seront tous bien contents. »

Donc, natif de Courbevoie, tout comme Arletty à laquelle il écrivait en 1947 : « Mon cœur est à la rampe du pont. » Et dans des lettres adressées du Danemark à Albert Paraz: « Embrasse Arletty pour moi. Je l'aime. On s'est dit au revoir sans grand espoir de se revoir en des temps bien abominables. Mais on a l'esprit du Pays entre nous, l'âme des choses et de la Rampe... J'ai des nouvelles... Il paraît que ça va bien... J'en suis heureux... elle est un bout de ma chanson... si déchirée... Qu'elle pense à moi passant par là rebord de la Seine... J'y suis toujours... »

Il ne reste rien, aujourd'hui, de la Rampe du Pont, sinon le souvenir qu'évoque François Gibault, dans le premier des trois volumes d'une biographie qui fait référence : « La Rampe du Pont, aujourd'hui disparue, permettait aux véhicules venant de Courbevoie d'accéder au pont de Neuilly. Venant de Paris, quand on tournait à droite, juste après avoir franchi le pont, on passait devant chez les Destouches. Les habitations de la Rampe qui étaient pour la plupart des petites maisons à un étage ont été démolies et les rues débaptisées. La Rampe du Pont, qui se situait à la fin du siècle dernier entre la Seine, la rue Hébert, la cour de l'Ancre et la place Napoléon-Ier, se trouva prise pour un temps entre l'avenue du Général-de-Gaulle, qui mène au Rond-Point de la Défense, la rue des Anciens-Combattants et le square des F.F.I. Les travaux d'aménagement du quartier de la Défense ont à nouveau tout bouleversé. Aujourd'hui, immuable et sereine, il ne reste que la Seine à n'avoir pas encore changé de nom. »

Terminons cette évocation par cet extrait de lettre à Albert Paraz, datée du 4 octobre 1947, cité par François Gibault : « Je suis né à Courbevoie, 12 Rampe du Pont, en 1894, la Seine a gelé, ma mère crachait le sang, comme toi, de misère il faut le dire, elle a vécu 74 ans. Elle était ouvrière dentellière. Elle est morte aveugle. On a toujours été bien travailleur dans ma famille. Et bien cons. Arletty, ma pote, est aussi ma payse, elle est née à Courbevoie, un peu plus bas, Rampe du Pont. Quand tu sortiras tu iras voir la caserne, elle est célèbre par son architecture militaire Restauration. Vigny y a tenu garnison.

Henri IV a failli se noyer, Rampe du Pont, au gué d'autrefois, en allant rendre visite à je ne sais quelle putain. Plus exactement passage de l'Ancre, une petite impasse en revers de la rampe, ah, on en connaît un bout sur la banlieue ! Mon cœur y est toujours. »

Céline fut unique et le restera. Inégalable, inégalé, il continue de briller comme l'astre d'Apollon sur la littérature du XXème siècle et continuera d'éclairer celle des siècles à venir, sans être prêt de s'éteindre.

Voici, en souvenir de son anniversaire de naissance, un extrait un peu long mais savoureux de « Guignol's Band » :

« On est parti dans la vie avec les conseils des parents. Ils n'ont pas tenu devant l'existence. On est tombé dans les salades qu'étaient plus affreuses l'une que l'autre. On est sorti comme on a pu de ces conflagrations funestes, plutôt de traviole, tout crabe baveux, à reculons, pattes en moins. On s'est bien marré quelques fois, faut être juste, même avec la merde, mais toujours en proie d'inquiétudes que les vacheries recommenceraient... Et toujours elles ont recommencé... Rappelons-nous ! On parle souvent des illusions, qu'elles perdent la jeunesse. On l'a perdue sans illusions la jeunesse !... Encore des histoires !...

Comme je dis... Ça s'est fait d'emblée. On était petit, con de naissance, tout paumé de souche.

On serait né fils d'un riche planteur à Cuba Havane par exemple, tout se serait passé bien gentiment, mais on est venu chez des gougnafes, dans un coin pourri sur toutes parts, alors faut pâtir pour la caste et c'est l'injustice qui vous broye, la maladie de la mite baveuse qui fait vantarder les pauvres gens après leurs bévues, leurs cagneries, leurs tares pustulantes d'infernaux, que d'écouter c'est à vomir tellement qu'ils sont bas et tenaces ! Mois après mois, c'est sa nature, le paumé gratis il expie, sur le chevalet « Pro Deo », sa naissance infâme, ligoté bien étroitement avec son livret matricule, son bulletin de vote, sa face d'enflure. Tantôt c'est la Guerre ! C'est la Paix ! C'est la Reguerre ! Le Triomphe ! C'est le Grand Désastre ! Ça change rien au fond des choses ! il est marron dans tous les retours. C'est lui le paillasse de l'Univers... Il donnerait sa place à personne, il frétille que pour les bourreaux. Toujours à la disposition de tous les fumiers de la planète ! Tout le monde lui passe sur la guenille, se fait les poignes sur sa détresse, il est gâté. J'ai vu foncer sur nos malheurs toutes les tornades d'une Rose des Vents, raffluer sur nos catastrophes, à la curée de nos résidus les Chinois, les Moldors, les Smyrnes, les Botriaques, les Marsupians, les Suisses glacieux, les Mascagâts, les Gros Berbères, les Vanutèdes, les Noirs-de-Monde, les Juifs de Lourdes, heureux, tout ça, bien régalés, reluis comme des folles ! A nous faire des misères abjectes et rien du tout pour nous défendre. François mignon, ludion d'alcool, farci gâteux, blet en discours, à basculer dans les Droits de l'Homme, au torrent d' Oubli, la peau et l'âme tournées bourriques de dégoutâtion d'obéir, de se faire secouer son patrimoine, son épargne mignonne, sa chérie, sa fleur des transes, que ça lui sert à rien jamais de s'évertuer froncer sérieux, que c'est plus franc à se mettre charogne et tout fainéant pisser sous lui, que c'est toujours du kif au même, qu'il est marron dans tous les blots, qu'il existe pas dans la course, qu'il est voué à dalle éperdu. De plus qu'en abjection du monde, il a dérouté les caprices qu'on se fatigue même de le dépecer, de le détruire encore davantage, qu'il est réprouvé de tous les bouts ! Le Puant à l'Univers ! Salut ! Encore un peu d'injustice, il s'abomine, dégueule son sort... C'est les protestations atroces.

La Révolution dans les âmes... Faut comprendre un peu les déboires. Tout le mode s'est venu faire la poigne sur lui en position soumise. Tout l'Univers s'est régalé sur Con-le-François-quoi-quoi-pute, jusqu'au moment où tout lui flanche, lui débouline par le fondement ! Alors c'est l'infection suprême et les plus acharnés s'éloignent... Il reste béant là sur l'étal... décomposé, vert à lambeaux, plus regardable... Il s'en dégage une odeur telle que les plus dégueulasses se tâtent, se tergiverssent pour le finir !... »

23:24 Publié dans Portraits | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis ferdinand céline, rampe du pont, courbevoie, arletty, albert paraz, frédéric vitoux, françois gibault, guignol's band

07/05/2010

7 MAI 1887

Naissance d'Henri POURRAT à Ambert dans le Puy-de-Dôme le 7 mai 1887

« C'était, dit la vieille, au temps du grand Napoléon, et quand on commença de faire la guerre en Espagne... », ainsi commence la première pause de la première veillée de Gaspard des Montagnes d'Henri Pourrat.

« Le plus loin dont il me souvienne, c'est 1815, l'année que les étrangers vinrent à Paris, et où Napoléon, appelé par les messieurs du château de l'Herm « l'ogre de Corse », fut envoyé à Sainte-Hélène, par delà les mers... », ainsi commence Jacquou le Croquant d'Eugène Le Roy.

« Et voici Pauline au haut des trois marches, encore en larmes, qui sourit.

Puisqu'il en fut ainsi... », ainsi s'achève le premier ;

« Et, dans une pleine quiétude d'esprit, demeuré le dernier de tous ceux de mon temps, rassasié de jours comme la lanterne des trépassés du cimetière d'Atur, je reste seul dans la nuit, et j'attends la mort. », ainsi s'achève le second...

L'un et l'autre ont tiré de leur sol la substance de leur œuvre et s'il existe entre ces deux histoires quelques points communs, Gaspard doit sans doute beaucoup plus aux légendes du terroir et au mythes qui en font une véritable épopée que Jacquou le croquant plus axé sur une critique de la société rurale du XIXème siècle.

Par ailleurs Henri Pourrat a construit son Grand Œuvre dans le temps et il est juste de dire que Gaspard des Montagnes véhicule la transmission d'une sapience populaire éternelle.

Henri Pourrat a recueilli patiemment la matière de son oeuvre en quêteur attentif, dans la tradition orale de son pays, comme Elias Lönnrot l'a fait du Kalevala ; il l'a transcrite dans un style imagé qui n'appartient qu'à lui, pétri dans la terre auvergnate à l'eau des sources vives, et cuite au grand soleil de la montagne.

Comme le fait remarquer son biographe Pierre Pupier, il existe dans Gaspard un « ordre intérieur » qu'il convient de décrypter « à plus haut sens », et il poursuit : « Pourrat avait beaucoup écouté toutes ces choses depuis longtemps racontées dans la campagne ambertoise, et même de plus loin venues se fondre aux vieux contes. Il en a tiré « l'histoire à cent histoires » dont parle le Congé de Gaspard. Des données brutes de la tradition orale, il fallait passer à l'écriture, trouver une forme accordée à la substance de l'œuvre et ainsi créer une « poétique »... La geste de Gaspard est une épopée rustique.

Pour cela il fallait trouver une écriture : ce fut ce style oral-écrit que l'on a pu appeler « le vert parler d'Henri Pourrat ».

Quand j'ai découvert Gaspard des Montagnes, l'impression que me laissa la lecture de l'ouvrage fut si forte, que je n'eus de cesse de découvrir l'endroit où elle était censée avoir eu lieu. Je partis donc en Livradois sur les traces de Gaspard et d'Anne-Marie Grange... Je trouvai dans les bois de Saint Amand Roche Savine le « château des sept portes », je rôdai alentour de ce qui subsistait des Escures, je montai à Pierre sur Haute... Je fis, en deux jours le plein de souvenirs et compris à quel point cette histoire restait vivante, par là sa force, et c'est tout l'art d'Henri Pourrat d'avoir su lui donner ce souffle de vie.

Voici quelques lignes tirées des premières pages de Gaspard et qui précèdent « la nuit terrible d'Anne-Marie Grange » :

« Elles n'ont rien de trop gai, les forêts qui s'en vont sur ces plateaux, du côté de la Chaise-Dieu. Des sapins, des sapins, des sapins, jamais une âme. Les chemins sablonneux s'enfoncent de salle obscure en salle obscure, parmi la mousse et la fougère, sous ces grandes rames balançantes. Les grappes du sureau rouge tirent l'œil, ou bien quelque pied de digitale pourprée. Il y a des endroits où le soleil semble n'avoir point percé depuis des mondes d'années : c'est sombre, c'est noir, c'est la mort. Une forêt comme celle de la complainte de sainte Geneviève de Brabant, où des ermites peuvent vivre solitaires et qu'on imagine pleine de loups, de renards, de blaireaux. A dix pas, sait-on ce qui se ce cache derrière ces fûts gercés des arbres où la résine met des traînées de suif ? Tout remue, mais remue à peine. Tout est silence, mais un silence traversé de vingt bruits menus. Une belette qui se sauve, un souffle de vent dans la feuille des houx, une fontaine qui s'égoutte derrière la roche. Et lorsque le sentier monte en tournant sous le couvert, à travers les masses de pierres détachées, dans le désordre des sapins penchés sur leurs nœuds de racines, on croirait aller vers des cavernes de faux monnayeurs et de brigands. Pas une âme, et pourtant il semble que quelqu'un soit tapi par là en embuscade. Il faut avoir l'esprit bien fort pour ne pas se laisser gagner par la peur. »

Les Escures, bois de François Angeli

On est dans l'ambiance, celle d'un temps en effet où l'on savait goûter délicieusement les peurs aux veillées, à la lueur de l'âtre et à la lumière falote du chaleil ; et ce n'est point hasardeux si la nuit terrible d'Anne-Marie qui commence alors que la nuit tombe et que le vent se lève dans les sapins, est annoncée par cette précision :

«Il paraît que même dans un noir de poix la présence d'une personne se marque par une sorte de phosphorescence au blanc de ses yeux. Et on a nommé cette histoire l'histoire des Yeux Blancs, parce qu'on raconte que Zulime, lorsqu'elle s'était baissée pour regarder sous le lit, aurait vu dans ce fond de nuit luire deux yeux grands ouverts sur elle... »

Henri Pourrat ébauche Gaspard des Montagnes en 1918 et l'achève en 1931 ; la genèse de ce gros ouvrage, paru au cours du temps en plusieurs livrets lui aura donc prix treize années, treize années de quête et d'assemblage qui furent assurément propices à la transformation intérieure de cet homme qui avait le « sens de la terre » et conséquemment, pourrait-on ajouter, celui du ciel.

Les contes parurent par la suite en treize tomes édités par Gallimard. Ils furent repris dans une édition illustrée et regroupés par thème, chez le même éditeur en 7 volumes, sous la direction de Claire Pourrat entre 1977 et 1986: Le Diable et ses diableries, Les Brigands, Au Village, Les Amours, Les Fées, Le Bestiaire, Les Fous et les sages.

Tous les contes commencent par le traditionnel « Il y avait une fois ». Il est souvent question du Diable et du Bon Dieu ; le premier apparaît sous diverses formes et sous divers noms dont ceux de Barraban, Rapatou ou Ricouquin, et quand ce n'est pas l'un d'eux, c'est tout bonnement le Diable. Les mots et leur arrangement sont non seulement savoureux, ils sont magiques, en ce sens qu'ils vous font voir les choses sous ce qu'elles pourraient être ou qu'elles sont peut être, savoir ? Tel rocher dont on voit le dos moussu, là-bas, en lisière du bois, n'est-il pas plus qu'un rocher ? quelque bête endormie, dont on soupçonne, en soi, la présence maléfique. Car l'art du conte n'est-il point de réveiller ce qui dort au fond de nous de profondément endormi dans les cavernes abyssales de l'inconscient collectif ?

Encore faut-il avoir la manière de les conter, et celle de Pourrat est unique :

« Il y avait une fois une fille si blanche que quand elle buvait, on voyait le vin lui couler tout au long de la veine. »

« Il y avait une fois, eh bien, il y avait le diable. Et il en faisait tant et plus, en ce vieux temps. »

« Il y avait une fois une poule noire... Il n'y en a pas tellement, de poules noires, toutes noires. »

« Il y avait une fois un garçon... Mais je commence l'histoire comme un conte... Ha, pas du tout ! C'est une histoire. Tout ce qu'il y a de plus histoire. »

« Il y avait une fois le Barraban. Vous savez qui : le cornu. Les sorcières le nommaient le Barraban, par amitié ! »

« Il y avait une fois... C'était la grande fois, celle du premier Noël. »

Il est des tournures qu'on n'oublie pas, dans « Le conte du chauche-vieilles », Pourrat explique à sa manière ce qu'est ce cauchemar :

« On l'appelle chauche-vieilles parce qu'il s'assoit sur le bréchet des vieilles femmes et les chauche, les foule, jusqu'à les étouffer. Certaines qui ont osé le tâter, disent qu'il est tout velu et de poil assez doux, mais sa masse pèse plus que du plomb. »

Et dans « Le conte de l'homme fort et de la birette » il nous explique ce qu'est cette façon de bête :

« Un jour, un peu tard, sur le soir - et tard aussi dans la saison -, il revenait d'une foire en montagne. Il avait coupé par le bois, pour profiter du clair de lune.

Tout à coup, devant lui, sur le chemin, il voit une manière de longue bête blanche. Ni loup ni chèvre, ni chien ni chat : une birette.

Bête si l'on veut, qui n'a que l'apparence d'une bête. Sa peau, on dit qu'elle la cache dans quelque niche, au fond d'un arbre creux. Dès qu'elle l'a vêtue et lacée, elle est birette ; et alors, et alors... »

Dans celui de « Marion, Mariette et la marâtre », il est question d'une chienne garelle qui est une chienne de pouvoir : «... elle n'avait que ce mot de chienne garelle à la bouche. Garelle, comme on dit garous les loups sorciers à poil hérissé qui courent de nuit les pacages. »

Mais c'est une chienne, moins terrifiante que la chose sur laquelle butte le Pipette du « conte de la pache avec la diablesse » : « Tout à coup, et il manqua de trébucher et de s'allonger, il a donné dans quelque chose : il ne sut même pas ce que c'était d'abord. On aurait dit d'une de ces pelotes de broussailles, de branches mortes, et de ronces qu'on fait en émondant les haies, quelques ramas d'épines comme les gamins en traînent au feu de joie pour le dimanche des brandons.

Ou bien d'une araignée, d'une bête garelle, toute en poils, toute en pointes, toute en pattes. Et des mèches grises et des griffes noires. Une femme peut-être, mais plus barbue qu'une bique et quelque peu harpie. »

Et dans ces histoires du vieux temps, jamais la drôlerie n'est absente ; elle fait partie de la farce de l'existence qui n'est qu'une tragi-comédie renouvelée. Cette drôlerie, on la rencontre chez Alexandre Vialatte, l'ami de toujours, qui l'exprime d'une autre façon, cachant un sentiment tragique de la vie qu'on ne retrouve pas chez Henri Pourrat. Chez ce dernier le sentiment religieux l'emporte sur le scepticisme.

Henri Pourrat est mort dans la souffrance de son cancer mais dans l'assurance de la grâce, le 16 juillet 1959 à Ambert vers 22 heures ; ne disait-il pas lui-même dans « Le Blé de Noël » :

« Mais la mort n'est qu'une apparence. Tout est profond et tout est simple. »

Oui, tout est simple... C'est nous, qui compliquons.

Voici, pour saluer sa mémoire, le poème qu'il écrivit sur « le vent de la montagne » :

« Le vent qui souffle à travers la montagne

Me rendra fou.

Je veux partir, je veux prendre la porte,

Je veux aller

Là où ce vent n'a plus de feuilles mortes

A râteler

Plus haut que l'ombre aux vieilles salles basses

Où le feu roux

Pour la veillée éclaire des mains lasses

Sur les genoux ;

Aller plus haut que le col et l'auberge

Que ces cantons

Où la pastoure à la cape de serge

Paît ses moutons ;

Que les sentiers où chargés de deux bannes

Sous les fayards,

Le mulet grimpe au gris des feux de fanes

Faisant brouillard.

Ce vent me prend, me pousse par l'épaule,

Me met dehors,

La tête en l'air, le cœur à la venvole,

Le diable au corps.

Il faut partir et prendre la campagne

En loup-garou :

Le vent qui souffle à travers la montagne

M'a rendu fou.

Orientations de lecture

D'Henri Pourrat :

- Gaspard des Montagnes

- Le Trésor des Contes

- Dans l'herbe des trois vallées

- Le Meneur de loups

- Le secret des compagnons

- Georges ou les journées d'Avril

- Vent de mars

- Le chasseur de la nuit

- Le blé de Noêl

Sur Henri Pourrat :

Pierre Pupier : Henri Pourrat et la grande question (Sang de la terre)

09:41 Publié dans Portraits | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri pourrat, gaspard des montagnes, escures, auvergne, contes