16/02/2010

16 FEVRIER 1848

Naissance à Trévières, Calvados, d'Octave MIRBEAU le 16 février 1848, et, la chose vaut d'être signalée puisqu'elle est peu commune, mort à Paris, le même jour de l'année 1917. Octave Mirbeau, dont Tolstoï disait qu'il était le plus grand représentant du génie français qu'il connaissait, a laissé une œuvre dérangeante autant par le tableau qu'elle dresse des penchants de la nature humaine que par le constat qu'elle fait de la société de son temps. On connaît le « Journal d'une femme de chambre » ou le « Jardin des supplices », qui lui ont fait une réputation qui sent le soufre ; on connaît moins les « Contes cruels », réédités récemment aux Belles Lettres à l'initiative de Pierre Michel et Jean-François Nivert.

Cet opulent volume de plus de 1200 pages renferme 150 contes regroupés en 6 chapitres : « L' universelle souffrance », « La férocité est le fond de la nature humaine », « La femme domine et torture l'homme », « L'écrasement de l'individu », « Des existences larvaires » et « Les mémoires de mon ami ».

On le voit, les thèmes de prédilection sont ceux d'un écorché vif, d'un « transis » qui ne se fait aucune illusion sur la nature humaine. Schopenhauer et Cioran, n'ont rien dit d'autre, sous d'autres formes ; et Céline, donc ? « Y a pas de bonheur dans ce monde... y a que des malheurs plus ou moins grands... ». Faut-il en déduire que Mirbeau fut un contempteur de la vie ? Assurément pas, lui dont l'anarchisme était sans doute plus proche de la définition qu'en donna Antonin Artaud : « L'anarchiste est l'amoureux fou de l'ordre, qui n'en supporte pas la parodie », que de celle d'un poseur de bombes...

Mirbeau est venu à la création littéraire par le journalisme. Une grande partie de ses contes et de ses articles furent publiés dans Le Gaulois, dans Gil Blas, l'Echo de Paris, Le Journal, L'Aurore, Le Figaro. D'aucuns, à l'instar de Sartre, virent en lui un pamphlétaire subversif irrécupérable. Et c'est peut être aussi par là qu'il plaît, précisément, par le fait qu'il ne fut pas « politiquement correct »...

Dans le sillage de Maupassant, natif comme lui de la terre normande, il conte la terre et les paysans, l'hiver et les saisons, les aspects familiers de la vie ponctuée des drames et des souffrances de la condition humaine, dans une fresque macabre où la mort rôde et se promène sur son petit monde qu'elle fait danser sans complaisance, à sa manière. Il ne faut pas s'étonner dès lors que sa lucidité l'ait conduit, sinon à un pessimisme morbide, du moins à une forme de désespoir qu'exprime la tristesse d'un « romantisme » tardif, en porte-à-faux sur l'existence vécue comme le drame quotidiennement renouvelé de la souffrance présente en tout et partout. C'était un homme tout empreint du « sentiment tragique de la vie », et d'une grande sensibilité.

Deux extraits, tirés du « Dernier voyage » et des « Mémoires pour un avocat », nous le montrent, sous sa plume tel qu'il dû être :

« J'ai la tristesse invincible, l'incurable angoisse des départs. Même lorsque je vais vers des pays connus que j'aime, conduit par la promesse d'un repos ou par la joie d'une rencontre souhaitée, j'éprouve toujours au cœur comme un froid. Rien ne me donne l'idée de la mort, comme de partir... Les malles ouvertes comme des cercueils, la hâte que je vois dans les yeux des gens qui m'aident, le mystère que prend la sonnerie de la pendule, la majesté extraordinaire que revêtent les choses que je quitte, et tout ce par quoi je suis si violemment hors de moi, m'impressionne et me prédispose aux sensations les plus lugubres. »

« Je me sentais infiniment triste, plus triste encore que ce ciel, que cette terre, dont je résumais, dont je décuplais en moi, à cette heure angoissante de la fin du jour, l'immense tristesse et l'immense découragement. Et je songeais que pas une fleur, non plus, n'était demeurée dans les jardins de mon âme, et que, tous les jours, à toutes les minutes, à chaque pulsation de mes veines, à chaque battement de mon cœur, il se détachait, il tombait quelque chose de moi, de mes pensées, de mes amours, de mes espoirs, quelque chose de mort à jamais et qui jamais plus ne renaîtrait... »

Pour en savoir plus sur la vie de cet auteur, on consultera avec profit le lien suivant :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Octave_Mirbeau

21:41 Publié dans Portraits | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : octave mirbeau, contes cruels, condition humaine

21/01/2010

21 JANVIER 1793

« Mon père resta avec son confesseur, se coucha à minuit et dormit jusqu'à 5 heures qu'il fut réveillé par le tambour. A 6 heures, l'abbé Edgeworth de Firmont dit la messe. Il partit à 9 heures... Il reçut le coup de la mort le 21 janvier 1793 à 10 heurs 10 minutes du matin (1). Ainsi périt Louis XVI, roi des Français, âgé de trente-neuf ans, cinq mois, et trois jours, après avoir régné 18 ans. Il avait été en prison 5 mois et 8 jours... »

C'est ce qu'écrit Madame Royale, fille de l'infortuné Louis XVI...

Qu'on imagine ce roi, qui n'en est pas moins homme, isolé des siens, ne recevant pour tout soutien dans sa geôle que les attentions dévouées de son valet Cléry et celles de son confesseur lui prodiguant les secours de la religion ; qu'on l'imagine le 20 janvier, à « deux heures après midi », à l'écoute de l'arrêt de mort dont on lui donne lecture... Qu'on l'imagine encore, au matin de son dernier jour, guettant les bruits de pas et le mouvement des troupes sur les pavés du Temple, attendant qu'on cogne à la porte...

Edmond Biré, auquel on doit le « Journal d'un bourgeois de Paris pendant la Terreur », retrace fidèlement, puisant aux meilleures sources, ce que furent les dernières heures du Roi.

« Six heures du matin. Il pleut toujours. On continue à battre la générale la nuit du 20 au 21 avait été pluvieuse et froide. Le matin la pluie continua. Cette pluie persistante avait fait disparaître en partie la neige qui, la veille, couvrait Paris comme un vaste linceul. Des patrouilles circulaient lentement dans les rues. Dans tous les quartiers on battait la générale... »

Il fait froid ce matin du 21 janvier, et aux dires de témoins oculaires, la pluie ayant cessé, un brouillard assez dense et glacé couvre la ville. Place de la Révolution, ex-place Louis XV actuellement place de la Concorde, le bourreau avait pris la précaution de dépêcher suffisamment tôt les charpentiers pour dresser les bois de justice.

Une foule importante, contenue en partie par les troupes s'avance jusqu'au pied de la guillotine en attente du lever de rideau...

C'est l'heure... Santerre, suivi de 10 gendarmes vient chercher « L'individu déclaré roi des Français » (Danton) à 9 heures. Le Roi n'a que le temps de remettre à Godeau, membre de la Commune, un papier pour la Reine ; c'est le testament qui nous est parvenu, précieux document, rédigé le 25 décembre, jour de Noël.

La berline, dans laquelle a pris place le condamné à mort, roule au pas de l'infanterie, entre une triple allée d'hommes armés. Il lui faut plus d'une grande heure pour parvenir au terme du voyage. Le Roi, au côté de son confesseur, indifférent à ce qui se passe au-dehors, lit des psaumes en vis-à-vis des deux gardes qui le surveillent...

Rendu au pied de l'échafaud, il quitte lui-même l'habit dont il n'a plus besoin, et retrousse le col de sa chemise. Il refuse qu'on lui lie les mains mais devant l'insistance des aides du bourreau, il cède, encouragé par son confesseur en s'exclamant : « Faites ce que vous voudrez, je boirai le calice jusqu'à la lie. » Madame Royale rapporte qu'on lui lia les mains avec son mouchoir et non avec une corde. Aidé par son confesseur, il monte les degrés abrupts de l'échelle de meunier jusqu'à la plateforme qu'il traverse d'un pas assuré.

Le roulement des tambours ne s'est jamais interrompu ; néanmoins le Roi parvient, par un signe, à les faire taire le temps de dire d'une voix portant jusqu'au Pont Tournant : « Je meurs innocent des crimes qu'on m'impute. Je pardonne aux auteurs de ma mort et je prie Dieu que mon sang ne retombe jamais sur la France... ». Il veut poursuivre, mais sur l'ordre de Santerre, les tambours reprennent leur roulement et couvrent sa voix... Puis tout va très vite, les aides se saisissent du condamné, le couchent sur la planche à bascule, ferment la lunette... Sanson libère le couperet qui s'abat dans un bruit sourd : « le cou du Roi était très fort... la tête ne se détacha pas entièrement sous le tranchant. On du appuyer sur le triangle pour achever de la séparer du corps... le couteau ne retomba pas sur le cou, mais sur l'occiput, c'est-à-dire trop haut, de sorte que la mâchoire fut horriblement coupée. » C'est ce que rapporte Maurice de la Fuye dans son étude, puis il poursuit : « C'est, autour de la guillotine, une saturnale dégoûtante, une danse macabre, au-dessus de laquelle retentit la Marseillaise. »

L'un des aides du bourreau, s'emparant de la tête par les cheveux, la promène en dansant autour de la plateforme ; un homme plonge ses mains dans le sang figé et, asperge la foule de caillots en s'écriant : « Les rois ont dit : Si vous faites mourir votre souverain, son sang retombera sur vos têtes... Eh bien ! la prédiction est accomplie ! »

Des sectionnaires rougissent leurs sabres et leurs piques en les plongeant dans la cuve ; la plateforme est envahie et les bourreaux ont du mal à contenir les plus enragés. Certains se barbouillent le visage de sang et, rapportent les témoins : « d'autres le goûtent et semblent le savourer, cependant que l'un d'eux s'écrie en grimaçant qu'il est bougrement salé ! »

Puis, on se partage les dépouilles, un étranger paie 15 livres une touffe des cheveux, d'autres trempent leur mouchoir dans le sang royal ou, comme le fit Monsieur de la Roserie, une enveloppe, pour l'envoyer à sa mère... Les effets du mort sont déchiquetés et partagés entre les assistants ; le cadavre ne gardera que sa chemise, sa culotte et ses bas gris (Procès-verbal d'inhumation).

On se posera la question de savoir s'il s'agit là de profanation sacrilège ou de culte pieux des reliques. Ce qui fera dire à Joseph de Maistre : « Il semble qu'au pied de l'échafaud de Louis XVI, amis et ennemis du prince immolé se soient rencontrés pour apporter un témoignage involontaire en faveur du « Salut par le sang ».

A la liesse collective succèdera bientôt un morne silence. Dans ses Mémoires, le Chancelier Pasquier rapporte que « Le reste du jour se passa dans une profonde stupeur ; elle s'était étendue à la ville entière... ».

Le corps et la tête de l'infortuné monarque seront transportés jusqu'au cimetière de la rue d'Anjou Saint Honoré ; ils y resteront jusqu'en 1814, date à laquelle, grâce à Descloseaux ils rejoindront la basilique de Saint Denis.

Les journaux du temps ont rapporté l'événement dans sa vérité et sa cruauté ; le Républicain le 22 janvier 1793, le Journal de Perlet, et le Nouveau Paris de Mercier, à la même date. Cléry a retracé les derniers moments du Roi dans son « Journal de ce qui s'est passé à la cour du Temple ». Et Rivarol pouvait écrire dans le sien :

« L' Assemblée Constituante tua la royauté, et par conséquent le roi ; la Convention ne tua que l'homme. La première fut régicide, et l'autre parricide. La victime était parée, les jacobins n'eurent qu'à appliquer la hache. Comme roi, Louis XVI mérita ses malheurs parce qu'il ne sut pas faire son métier ; comme homme, il ne les méritait pas. Ses vertus le rendirent étranger à son peuple. »

Rappelons que l'Assemblée, n'a voté « la mort sans condition », que par une majorité de 3 voix et qu' au nombre des régicides il faut compter Philippe d'Orléans, dit « Philippe Egalité ». On rivalisait de zèle homicide et de cruauté sous la Terreur ; rien d'étonnant dès lors à ce qu'il se soit trouvé parmi les furieux des hommes de la trempe du député Legendre, qui demanda « qu'on déchire le corps de Capet en quatre-vingt-sept morceaux pour les distribuer aux départements. » et, ajoute l'historien Jules Mazé : « On peut penser qu'en sa qualité de boucher, il se fut volontiers chargé de l'opération... »

C'était il y a 217 ans ; c'était hier...

Lire le TESTAMENT de LOUIS XVI:

http://fr.wikisource.org/wiki/Testament_de_Louis_XVI

(1) Le Républicain du 22 janvier 1793 rapporte : 10H 24 minutes.

Lectures :

- Jules Mazé : La famille royale et la révolution ; Hachette 1943.

- Le Notre : La guillotine.

- Rivarol : Journal ; Editions du Rocher.

- Edmond Biré : Journal d'un bourgeois de Paris pendant la Terreur ; Librairie Académique Perrin (5 volumes), 1907.

- Maurice de la Fuye : Louis XVI, Denoël, 1943.

- de Beauchesne : Vie de Louis XVII

- Hippolyte Taine : Considérations sur les origines de la France Contemporaine, collection Bouquins, Laffont.

14:38 Publié dans Portraits | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : louis xvi, guillotine, révolution, concorde, sang

09/01/2010

DU SANG SUR LA NEIGE

Dans un petit ouvrage publié en 1931 à « La Cité des Livres », Maurice CONSTANTIN-WEYER (24 avril 1881-18 octobre 1964), trois ans après avoir obtenu le Goncourt pour « Un homme se penche sur son passé », fidèle à l'épopée canadienne source de son inspiration, retrace dans deux courts récits, « Du sang sur la neige » et « Grand-Pré », quelques-unes des pages sanglantes de l'Acadie perdue.

« Du sang sur la neige », raconte l'expédition de Deerfield visant à punir les Anglais, en représailles des raids encouragés par ces derniers contre les Acadiens. Ceci se passe en 1704 ; Philippe de Rigault, marquis de Vaudreuil en poste à Montréal depuis la mort de Frontenac, gouverne la Nouvelle-France...

Les Anglais, qui de leur côté peuplent la Nouvelle-Angleterre, ne cessent d'intriguer et de pousser les « sauvages » Mohawks, Delawares, Mohicans et Tuscaroras, à commettre des incursions contre les villages acadiens, brûlant, pillant, et tuant les populations. L'Acadie est alors peuplée d'environ quinze cents âmes ; essentiellement des cultivateurs et des pêcheurs plutôt pacifiques que belliqueux, et éminemment fatalistes. En réponse aux harcèlements incessants des Anglais, celle de Vaudreuil ne se fait pas attendre. Le 1er février 1704, il convoque le jeune Hertel de Rouville pour lui donner une mission de confiance. Il s'agit ni plus ni moins que de surprendre et de raser l'établissement anglais de Deerfield, villages d'environ trois cents habitants.

Pour exécuter cette expédition punitive, Hertel dispose de cinquante hommes, renforcés de deux cents Abénaquis. Le portrait que trace Constantin-Weyer d'Hertel est celui d'un solide gaillard rompu à toute épreuve. Il avait de qui tenir ! Deux générations avant la sienne avaient couru les bois, exposé à tous les dangers ; son propre père, « pris par les Iroquois et sommé par eux d'abjurer la foi catholique sous la menace de la torture, avait répondu en plongeant de lui-même son petit poing dans un brasier ardent. Il avait conquis ainsi l'admiration des Peaux-Rouges. »

Au bout de douze jours de marche forcée, Hertel et sa troupe arrivent devant les palissades de Deerfield :

« - Quel jour sommes-nous , demanda Rouville à son frère cadet qui marchait derrière lui.

- Le 28 février.

- Bon. Le 1er mars, Deerfield n'existera plus. »

Dans la nuit glaciale, postés en attente, les hommes attendirent le signal de l'assaut...

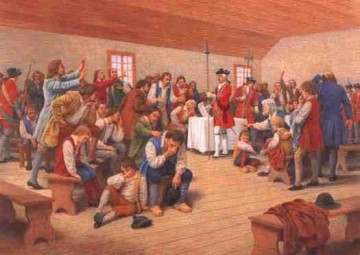

Il se fit par le nord-ouest, là où la neige s'étant amoncelée à hauteur du rempart formait un tremplin apte à emporter la place. Rapidement, et après avoir eu raison des sentinelles engourdies par le froid, la troupe investit le village qui fut bientôt neutralisé et livré aux flammes. Rouville blessé à trois reprises, montra un courage à hauteur de sa réputation :

« L 'affaire avait été chaude. Un cinquième des Canadiens avaient été tués ou blessés. Les pertes avaient été plus grandes encore chez les sauvages, que l'odeur du sang avait jetés hors de toutes les limites de la prudence. Un détachement d'avant-garde avait déjà évacué les blessés ainsi que les prisonniers. L'aîné des frères d'Hertel de Rouville prit le commandement du gros, tandis que, tout blessé qu'il était, le jeune chef demeurait à l'arrière-garde, avec quelques robustes Canadiens et un détachement de sauvages. Les Français n'avaient pas encore atteint la lisière du bois, que la contre-attaque se produisait déjà... »

On suppose ce que dû être la poursuite au milieu des bois, les anglais, déployés en croissant et chassant à la façon des loups, traquant les attaquants par leurs ailes.

« Malgré les prisonniers et les blessés, la marche fut faite à une allure si vive, que le soir même, Rouville bivouaqua à neuf lieues de Deerfield. » Bivouac symbolique en vérité car il fallut, en dépit de l'extrême fatigue lever bien vite le camp. La prudence l'exigeait, car les poursuivants, à cheval, gagnaient chaque minute du terrain...

« La seule façon d'enlever aux Anglais l'avantage de leurs chevaux, était de s'engager sur la glace. Bien qu'il dégelât, et qu'il y eût sur la carapace du Connecticut trois pouces d'eau, le fond était encore assez solide pour porter les hommes et les traîneaux. On s'engagea donc à toute allure sur le fleuve...

Ce ne fut qu'à la fin de mars que Rouville, dont les blessures saignaient encore, arriva à Québec... Telle fut cette expédition de Deerfield à la suite de laquelle Hertel de Rouville passa, aux yeux des Anglais, pour un monstre sans pitié... Si l'expédition n'atteignit pas pleinement le but qu'avait cherché Vaudreuil, la neutralité des colonies américaines dev la France et de l'Angleterre, elle arrêta du moins quelques temps les incursions des Delawares et des Mohicans. Et n'en déplaise à Francis Parkman, l'honneur canadien demeura sauf. »

Le récit de « Grand-Pré » rappelle un épisode qui fait suite à la décision du gouvernement français de reprendre l'Acadie et Louisbourg tombée en 1745 aux mains des Anglais, faute de quoi ces derniers pouvaient lancer une attaque conjuguée sur Québec, par la voie du Saint Laurent, et sur Montréal, par celle du Richelieu. Ordre est donné en conséquence au duc d'Anville de reprendre Louisbourg. L'officier de marine de la Jonquière, qui participe à l'expédition doit relever de Beauharnais comme gouverneur à Québec.

L'escadre du duc d'Anville qui se présente la première joue de malheur : la flotte est décimée par d' effroyables tempêtes. C'est un désastre. Ce qui reste des équipages débarqués à Chibouctou y contracte la peste ; d'Anville meurt et son commandant en second se suicide dans un accès de fièvre. De la Jonquière, qui prend le commandement de quatre vaisseaux et de quelques hommes valides, se voit contraint de rentrer en France au risque de subir les mêmes avanies, une nouvelle tempête déjouant ses dessins... Il ne reste plus que Ramesay en Acadie, le plus grand soldat auquel le gouverneur de Beauharnais puisse demander de tenter par terre, ce que d'Anville et la Jonquière avaient manqué par mer. Mais Ramesay, malade ne pouvant accomplir sa mission la voit confier à Coulon de Villiers.

« Monsieur de Ramesay avait reçu le 8 janvier 1747 la nouvelle que quelques centaines d'Anglais s'étaient avancés jusqu'à Grand Pré... »

C'est sur cette prise de Grand Pré par Coulon de Villiers, que Maurice Constantin Weyer construit son récit ; et il le fait avec le brio qu'on lui connaît pour le rendre vivant. La phrase et courte et concise, en dépit de quelques répétitions, si bien qu'à le lire, on entend gronder la tempête, on soufre du froid et on peine avec les hommes :

« La tempête fit rage tout ce jour-là, et toute la nuit qui suivit. Sa voix cruelle et triomphante chantait à la cime des arbres, couvrant de haut toutes les voix humaines, rabattant sur le bivouac la fumée des feux, faisant se taire les loups affamés, réfugiés au plus profond des fourrés. Elle n'était guère calmée le lendemain matin. Mais Coulon de Villiers se résolut à l'affronter. Il fit marcher sa troupe, toute la journée, sur le rivage désolé, où le vent chassait, avec la neige, des paquets de mer qui se congelaient immédiatement sur les vêtements et sur la figure. Les chiens harassés se couchaient. Mais l'énergie des conducteurs les forçaient à se relever sous le fouet. Les hommes eux mêmes s'attelaient aux traîneaux, aidant les attelages à franchir les blocs de glace monstrueux, les crevasses des ruisseaux, les embarras de rochers... »

C'est le vieux guerrier Saint-Luc à la Corne, retranché dans la maison qu'il avait enlevée au colonel Noble, qui, à force d'harceler les Anglais regroupés autour du capitaine Goldthwait finit par ne leur laisser que le choix de se rendre, ce qu'ils firent avec les honneurs après avoir perdu tout de même un certain nombre d'hommes...

« Et faisant contre mauvaise fortune bon cœur, Goldthwait invita ses vainqueurs à dîner... Ainsi se termina gaiement, le 13 février 1747, cette étonnante bataille, où trois cents Canadiens relevèrent pour la dernière fois le drapeau français sur la terre d'Acadie. »

Et, comme par un effet du sort, c'est à Grand Pré, que huit an plus tard, le colonel Winslow devait donner connaissance aux habitants de la volonté du roi George et du gouvernement Lawrence de déporter les Acadiens après avoir confisqué leurs biens. Quelques-uns parmi les quinze mille de ceux qui vivaient en Amérique du Nord, purent regagner la France et s'installer pour la quasi totalité dans le Poitou où ils furent accueillis par le marquis de Pérusse des Cars qui les regroupa sur sa terre de Monthoiron près de Chatellerault ainsi qu'autour d'Archigny. Les autres, le plus grand nombre, furent impitoyablement pourchassés et traqués comme des bêtes sauvages, jetés sur les plages et livrés à la famine. Les plus résistants purent gagner la Louisiane à travers les forêts. L'intransigeance de George II fut telle qu'il refusa à Louis XV l'autorisation de dépêcher un navire français pour évacuer les déportés massés sur les côtes américaines.

Le récit de Constantin Weyer fait partie de ses œuvres évoquant le Canada, il fut d'ailleurs repris au chapitre VII dans un recueil paru en 1940 sous le titre : « Autour de l'Epopée Canadienne ». Si l'auteur affectionne tellement ce territoire, c'est qu'il y a vécu dix ans, de 1904 à 1914 où ses obligations militaires le rappèlent en France ; il a donc 23 ans quand il s'embarque le 10 juillet 1904 sur le « Halifax », au Havre. Ces dix années à vivre durement la vie des pionniers ont façonnés l'homme, elles lui ont appris, comme l'observe Jean Mabire, à vivre dangereusement.

Nourri des classiques, son cher Pascal, La Bruyère, Voltaire, et des modernes, il n'a pas dédaigné les romans d'aventure et trouvé chez Fenimore Cooper, Jack London, James Oliver Curwood et Louis Frédérique Rouquette de quoi enrichir et confirmer sa propre expérience du Grand Nord. L'homme sait par conséquent de quoi il parle et ce n'est pas un hasard si ce qu'il nous a laissé de son œuvre touche prioritairement à cette épopée qui fut aussi la sienne. C'est celle d'un homme que ne rebutèrent jamais les difficultés les plus éprouvantes, qui n'a jamais refusé le combat, comme il a eu l'occasion de le prouver sur le champ de bataille du premier conflit mondial et qui possédait le sens inné de la nature et l'art de vivre conformément à ses lois. Aussi est-ce une chance qu'en 1923, sa route ait croisé celle de Gus Bofa et de Pierre Mac-Orlan qui lui conseillèrent d'écrire : nous ne saurions trop les en remercier.

23:23 Publié dans Portraits | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : constantin weyer, acadie, hertel de rouville, canada