09/01/2010

DU SANG SUR LA NEIGE

Dans un petit ouvrage publié en 1931 à « La Cité des Livres », Maurice CONSTANTIN-WEYER (24 avril 1881-18 octobre 1964), trois ans après avoir obtenu le Goncourt pour « Un homme se penche sur son passé », fidèle à l'épopée canadienne source de son inspiration, retrace dans deux courts récits, « Du sang sur la neige » et « Grand-Pré », quelques-unes des pages sanglantes de l'Acadie perdue.

« Du sang sur la neige », raconte l'expédition de Deerfield visant à punir les Anglais, en représailles des raids encouragés par ces derniers contre les Acadiens. Ceci se passe en 1704 ; Philippe de Rigault, marquis de Vaudreuil en poste à Montréal depuis la mort de Frontenac, gouverne la Nouvelle-France...

Les Anglais, qui de leur côté peuplent la Nouvelle-Angleterre, ne cessent d'intriguer et de pousser les « sauvages » Mohawks, Delawares, Mohicans et Tuscaroras, à commettre des incursions contre les villages acadiens, brûlant, pillant, et tuant les populations. L'Acadie est alors peuplée d'environ quinze cents âmes ; essentiellement des cultivateurs et des pêcheurs plutôt pacifiques que belliqueux, et éminemment fatalistes. En réponse aux harcèlements incessants des Anglais, celle de Vaudreuil ne se fait pas attendre. Le 1er février 1704, il convoque le jeune Hertel de Rouville pour lui donner une mission de confiance. Il s'agit ni plus ni moins que de surprendre et de raser l'établissement anglais de Deerfield, villages d'environ trois cents habitants.

Pour exécuter cette expédition punitive, Hertel dispose de cinquante hommes, renforcés de deux cents Abénaquis. Le portrait que trace Constantin-Weyer d'Hertel est celui d'un solide gaillard rompu à toute épreuve. Il avait de qui tenir ! Deux générations avant la sienne avaient couru les bois, exposé à tous les dangers ; son propre père, « pris par les Iroquois et sommé par eux d'abjurer la foi catholique sous la menace de la torture, avait répondu en plongeant de lui-même son petit poing dans un brasier ardent. Il avait conquis ainsi l'admiration des Peaux-Rouges. »

Au bout de douze jours de marche forcée, Hertel et sa troupe arrivent devant les palissades de Deerfield :

« - Quel jour sommes-nous , demanda Rouville à son frère cadet qui marchait derrière lui.

- Le 28 février.

- Bon. Le 1er mars, Deerfield n'existera plus. »

Dans la nuit glaciale, postés en attente, les hommes attendirent le signal de l'assaut...

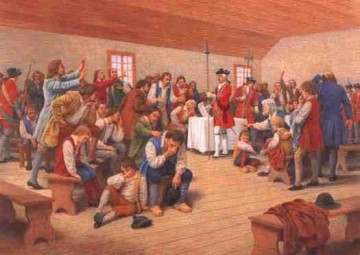

Il se fit par le nord-ouest, là où la neige s'étant amoncelée à hauteur du rempart formait un tremplin apte à emporter la place. Rapidement, et après avoir eu raison des sentinelles engourdies par le froid, la troupe investit le village qui fut bientôt neutralisé et livré aux flammes. Rouville blessé à trois reprises, montra un courage à hauteur de sa réputation :

« L 'affaire avait été chaude. Un cinquième des Canadiens avaient été tués ou blessés. Les pertes avaient été plus grandes encore chez les sauvages, que l'odeur du sang avait jetés hors de toutes les limites de la prudence. Un détachement d'avant-garde avait déjà évacué les blessés ainsi que les prisonniers. L'aîné des frères d'Hertel de Rouville prit le commandement du gros, tandis que, tout blessé qu'il était, le jeune chef demeurait à l'arrière-garde, avec quelques robustes Canadiens et un détachement de sauvages. Les Français n'avaient pas encore atteint la lisière du bois, que la contre-attaque se produisait déjà... »

On suppose ce que dû être la poursuite au milieu des bois, les anglais, déployés en croissant et chassant à la façon des loups, traquant les attaquants par leurs ailes.

« Malgré les prisonniers et les blessés, la marche fut faite à une allure si vive, que le soir même, Rouville bivouaqua à neuf lieues de Deerfield. » Bivouac symbolique en vérité car il fallut, en dépit de l'extrême fatigue lever bien vite le camp. La prudence l'exigeait, car les poursuivants, à cheval, gagnaient chaque minute du terrain...

« La seule façon d'enlever aux Anglais l'avantage de leurs chevaux, était de s'engager sur la glace. Bien qu'il dégelât, et qu'il y eût sur la carapace du Connecticut trois pouces d'eau, le fond était encore assez solide pour porter les hommes et les traîneaux. On s'engagea donc à toute allure sur le fleuve...

Ce ne fut qu'à la fin de mars que Rouville, dont les blessures saignaient encore, arriva à Québec... Telle fut cette expédition de Deerfield à la suite de laquelle Hertel de Rouville passa, aux yeux des Anglais, pour un monstre sans pitié... Si l'expédition n'atteignit pas pleinement le but qu'avait cherché Vaudreuil, la neutralité des colonies américaines dev la France et de l'Angleterre, elle arrêta du moins quelques temps les incursions des Delawares et des Mohicans. Et n'en déplaise à Francis Parkman, l'honneur canadien demeura sauf. »

Le récit de « Grand-Pré » rappelle un épisode qui fait suite à la décision du gouvernement français de reprendre l'Acadie et Louisbourg tombée en 1745 aux mains des Anglais, faute de quoi ces derniers pouvaient lancer une attaque conjuguée sur Québec, par la voie du Saint Laurent, et sur Montréal, par celle du Richelieu. Ordre est donné en conséquence au duc d'Anville de reprendre Louisbourg. L'officier de marine de la Jonquière, qui participe à l'expédition doit relever de Beauharnais comme gouverneur à Québec.

L'escadre du duc d'Anville qui se présente la première joue de malheur : la flotte est décimée par d' effroyables tempêtes. C'est un désastre. Ce qui reste des équipages débarqués à Chibouctou y contracte la peste ; d'Anville meurt et son commandant en second se suicide dans un accès de fièvre. De la Jonquière, qui prend le commandement de quatre vaisseaux et de quelques hommes valides, se voit contraint de rentrer en France au risque de subir les mêmes avanies, une nouvelle tempête déjouant ses dessins... Il ne reste plus que Ramesay en Acadie, le plus grand soldat auquel le gouverneur de Beauharnais puisse demander de tenter par terre, ce que d'Anville et la Jonquière avaient manqué par mer. Mais Ramesay, malade ne pouvant accomplir sa mission la voit confier à Coulon de Villiers.

« Monsieur de Ramesay avait reçu le 8 janvier 1747 la nouvelle que quelques centaines d'Anglais s'étaient avancés jusqu'à Grand Pré... »

C'est sur cette prise de Grand Pré par Coulon de Villiers, que Maurice Constantin Weyer construit son récit ; et il le fait avec le brio qu'on lui connaît pour le rendre vivant. La phrase et courte et concise, en dépit de quelques répétitions, si bien qu'à le lire, on entend gronder la tempête, on soufre du froid et on peine avec les hommes :

« La tempête fit rage tout ce jour-là, et toute la nuit qui suivit. Sa voix cruelle et triomphante chantait à la cime des arbres, couvrant de haut toutes les voix humaines, rabattant sur le bivouac la fumée des feux, faisant se taire les loups affamés, réfugiés au plus profond des fourrés. Elle n'était guère calmée le lendemain matin. Mais Coulon de Villiers se résolut à l'affronter. Il fit marcher sa troupe, toute la journée, sur le rivage désolé, où le vent chassait, avec la neige, des paquets de mer qui se congelaient immédiatement sur les vêtements et sur la figure. Les chiens harassés se couchaient. Mais l'énergie des conducteurs les forçaient à se relever sous le fouet. Les hommes eux mêmes s'attelaient aux traîneaux, aidant les attelages à franchir les blocs de glace monstrueux, les crevasses des ruisseaux, les embarras de rochers... »

C'est le vieux guerrier Saint-Luc à la Corne, retranché dans la maison qu'il avait enlevée au colonel Noble, qui, à force d'harceler les Anglais regroupés autour du capitaine Goldthwait finit par ne leur laisser que le choix de se rendre, ce qu'ils firent avec les honneurs après avoir perdu tout de même un certain nombre d'hommes...

« Et faisant contre mauvaise fortune bon cœur, Goldthwait invita ses vainqueurs à dîner... Ainsi se termina gaiement, le 13 février 1747, cette étonnante bataille, où trois cents Canadiens relevèrent pour la dernière fois le drapeau français sur la terre d'Acadie. »

Et, comme par un effet du sort, c'est à Grand Pré, que huit an plus tard, le colonel Winslow devait donner connaissance aux habitants de la volonté du roi George et du gouvernement Lawrence de déporter les Acadiens après avoir confisqué leurs biens. Quelques-uns parmi les quinze mille de ceux qui vivaient en Amérique du Nord, purent regagner la France et s'installer pour la quasi totalité dans le Poitou où ils furent accueillis par le marquis de Pérusse des Cars qui les regroupa sur sa terre de Monthoiron près de Chatellerault ainsi qu'autour d'Archigny. Les autres, le plus grand nombre, furent impitoyablement pourchassés et traqués comme des bêtes sauvages, jetés sur les plages et livrés à la famine. Les plus résistants purent gagner la Louisiane à travers les forêts. L'intransigeance de George II fut telle qu'il refusa à Louis XV l'autorisation de dépêcher un navire français pour évacuer les déportés massés sur les côtes américaines.

Le récit de Constantin Weyer fait partie de ses œuvres évoquant le Canada, il fut d'ailleurs repris au chapitre VII dans un recueil paru en 1940 sous le titre : « Autour de l'Epopée Canadienne ». Si l'auteur affectionne tellement ce territoire, c'est qu'il y a vécu dix ans, de 1904 à 1914 où ses obligations militaires le rappèlent en France ; il a donc 23 ans quand il s'embarque le 10 juillet 1904 sur le « Halifax », au Havre. Ces dix années à vivre durement la vie des pionniers ont façonnés l'homme, elles lui ont appris, comme l'observe Jean Mabire, à vivre dangereusement.

Nourri des classiques, son cher Pascal, La Bruyère, Voltaire, et des modernes, il n'a pas dédaigné les romans d'aventure et trouvé chez Fenimore Cooper, Jack London, James Oliver Curwood et Louis Frédérique Rouquette de quoi enrichir et confirmer sa propre expérience du Grand Nord. L'homme sait par conséquent de quoi il parle et ce n'est pas un hasard si ce qu'il nous a laissé de son œuvre touche prioritairement à cette épopée qui fut aussi la sienne. C'est celle d'un homme que ne rebutèrent jamais les difficultés les plus éprouvantes, qui n'a jamais refusé le combat, comme il a eu l'occasion de le prouver sur le champ de bataille du premier conflit mondial et qui possédait le sens inné de la nature et l'art de vivre conformément à ses lois. Aussi est-ce une chance qu'en 1923, sa route ait croisé celle de Gus Bofa et de Pierre Mac-Orlan qui lui conseillèrent d'écrire : nous ne saurions trop les en remercier.

23:23 Publié dans Portraits | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : constantin weyer, acadie, hertel de rouville, canada

Commentaires

La route de Constantin-Weyer a croisé celle de Gus Bofa bien avant 1923. Ils se sont rencontrés vers 1898, alors que Bofa était élève au lycée Henri-IV et que Constantin Weyer songeait à fuir la Faculté des Sciences pour écrire de la poésie ou partir en Amérique. Ils se sont liés d'une amitié qui a duré jusqu'à la mort du romancier en 1964. Les deux hommes ont d'ailleurs siégé ensemble au Jury du Prix du Roman d'Aventures, créé par Albert Pigasse en 1930. Et Bofa a plusieurs fois dessiné son vieil ami.

Cordialement.

Écrit par : Emmanuel Pollaud-Dulian | 10/01/2010

Et grâce à votre lecteur, je découvre ce site sur Gus Bofa, que j'ai rencontré grâce à Béraud et Galtier Boissière.

Merci à vous.

Écrit par : solko | 10/01/2010

Bien cordialement

Écrit par : Agaric | 11/01/2010

J'ai le privilège, sans pourtant être bibliophile, de posséder un exemplaire de cette même édition numérotée de "Le Sang sur la Neige", avec sa belle illustration féline.

Fraternité des livres...

Écrit par : Boreas | 14/01/2010

Les commentaires sont fermés.