06/02/2010

FAIM

Terrible livre que « LA FAIM », ou « FAIM », de Knut Hamsun ! Ce que raconte l'auteur, il faut l'avoir vécu pour le dire, et il le fait simplement, sans autre recherche particulière que celle de laisser au lecteur l'assurance de la vérité en usant justement du pouvoir des mots. A lire ces pages, lourdes de la misère noire des affamés, il faudrait avoir le cœur bien dur pour ne pas se laisser emporter par la compassion.

Knut Hamsun fit paraître « Faim » en 1888 dans la revue danoise « Terre Nouvelle » ; le livre, publié deux ans plus tard en 1890, consacrera sa vocation littéraire jusqu'à ce qu'elle soit couronnée par un prix Nobel en 1920. Faim est un récit tout entier tourné vers l'expérience douloureuse mais assurément enrichissante qu'il fit avant de s'embarquer pour l'étranger. Sans doute s'est-il aventuré jusqu'à la frontière de la folie voisine de celle de la mort, par la dégradation de son intégrité physique entraînée par la privation de nourriture :

« Je me percevais moi-même comme un insecte à l'agonie, saisi par l'anéantissement au milieu de cet univers prêt à s'endormir... »

Il s'observe sans complaisance prenant acte de son anéantissement :

« Des taches de putréfaction commençaient à apparaître dans mon être intime, des moisissures noirâtres qui s'étendaient de plus en plus. Et du haut du ciel Dieu me suivait d'un œil attentif et veillait à ce que ma déchéance s'accomplît selon les règles de l'art, lentement et sûrement, sans rompre la cadence... »

Et il semble que le sort s'acharne à le détruire sans que rien ni personne ne puisse l'arracher à l' irrémédiable dissolution de son être :

« Toujours il se trouvait un obstacle ou un autre... Avec quelle régularité, quel mouvement uniforme j'avais descendu la pente, constamment ! J'avais fini par être si singulièrement dénué de tout qu'il ne me restait pas même un peigne, pas même un livre à lire quand la vie me devenait par trop triste... »

Et il est vrai qu'à le lire on soufre avec le narrateur, saisi entre la faim et le froid comme dans les mâchoires d'une tenaille que tiendrait le destin ou ce Dieu auquel plus d'une fois il clame sa détresse :

« Je trouvais les plus fortes objections contre l'arbitraire du Seigneur qui me faisait expier la faute de tous... Depuis ce jour de mai où avaient commencé mes tribulations je pouvais constater une faiblesse qui s'accentuait peu à peu ; j'étais devenu en quelque sorte trop las pour me conduire et me diriger où je voulais ; un essaim de petites bêtes malfaisantes avaient pénétré dans mon être intime et l'avaient évidé. Etait-ce l'intention arrêtée de Dieu de me détruire complètement ? Je me levai et marchai de long en large devant le banc... »

De bancs en bancs, le malheureux erre dans la ville de Kristiana où il cherche vainement quelque chose à se mettre sous la dent. Poussé à la dernière extrémité, il en est réduit à ramasser ce qu'il trouve sur son chemin :

« J'avais terriblement faim ; je ramassai par terre un copeau et le mâchai. Cela me réussit. Comment n'y avais-je pas pensé plus tôt ?... »

Et plus loin :

« Mâcher des copeaux ne servirait plus à rien ; mes mâchoires étaient lasses de ce travail stérile et je les laissai en repos. Je me rendis à merci. Au surplus, un bout d'écorce d'orange déjà brunie que j'avais trouvé par terre et m'étais aussitôt mis à ronger m'avait donné la nausée... »

Jusqu'à s'en prendre à lui-même :

« Je m'éteignais sans remède, les yeux ouverts, fixés au plafond. Finalement, je fourrai mon index dans la bouche et me mis à le téter. Quelque chose commença à remuer dans mon cerveau, une idée qui se frayait un chemin là-dedans, une invention totalement démente : Hein ! Si je mordais ? Et sans une minute de réflexion, je fermai les yeux et serrai les dents... »

Finalement, il en est réduit à mendier un os :

« Je m'adressai au premier boucher que je rencontrai. Oh ! soyez aimable de me donner un os pour mon chien, dis-je. Rien qu'un os ; il n'est pas besoin qu'il y ait quelque chose après... »

Et pourtant, cette épreuve épouvantable le conduit à expérimenter la sensation étrange d'une forme de dédoublement comme il peut s'en produire dans des états de conscience très particuliers, et dans certaines circonstances, à l'approche de la mort :

« J'éprouve alors une sensation étrange et fantastique que je n'avais encore jamais ressentie . C'était, au long de mes nerfs, une secousse légère, merveilleuse , comme si des ondes de lumière les avaient parcourus. En jetant les yeux sur mes souliers il me semblait rencontrer un bon ami ou retrouver une partie détachée de moi-même... Je me parlais raison avec une grande sévérité et serrais violemment les yeux pour en chasser les larmes. Comme si je n'avais encore jamais vu mes souliers... Quelque chose de mon être avait passé dans ces souliers, ils me faisaient l'effet d'une haleine qui montait vers mon « moi », d'une partie respirante de moi-même... »

Dans le même temps qu'il est obsédé par la faim, il est obsédé par l'article qu'il doit fournir à un journal et qui seul, s'il en vient à bout et s'il est accepté, lui assurera le lendemain.

C'est qu'il y a plus d'un lien entre la faim de nourriture et celle d'écriture ; toutes deux, on le sent bien, sont interdépendantes et le font également souffrir : il y a l'impossibilité de trouver de quoi manger et il y a l'impossibilité de produire quoi que ce soit qui se tienne... S'adresser au ciel en prenant à témoin son créateur, est sa façon de conjurer la folie qu'il sent en gésine au profond de son être et à laquelle il suffirait de peu pour qu'elle ne l'emporte tout entier...

« Mon père céleste n'avait-il pas pris soin de moi comme des oiseaux du ciel, ne m'avait-il pas fait la grâce de me désigner du doigt comme son humble serviteur ? Dieu avait fourré son doigt dans le réseau de mes nerfs et discrètement, en passant, il avait un peu embrouillé les fils. Et Dieu avait retiré son doigt et, voyez, il restait à ce doigt des fibres et de fines radicelles arrachées aux fils de mes nerfs. Et il y avait un trou béant à la place touché par son doigt qui était le doigt de Dieu, et une plaie dans mon cerveau à la place de son doigt... »

La folie qu'il guette, dont il sait qu'elle pourrait bien sortir par cette faille, il soupçonne qu'elle a peut-être déjà commencé ses ravages, tout attachée qu'elle est à sa faiblesse. Mais elle l'inspire, dans le même temps qu' elle l'angoisse :

« C'est comme cela quand on meurt, me dis-je à moi-même, tu vas mourir ! Je restai un petit moment à réfléchir à cette chose ; j'allais mourir. Alors je m'assieds dans mon lit et je me demande sévèrement : Qui a dit que j'allais mourir ?...

J'entendis bien que je délirais, je l'entendis avant d'avoir fini de parler. Ma folie était un délire de faiblesse et d'épuisement, mais je n'avais pas perdu conscience. Et tout à coup, une idée me traversa le cerveau, l'idée que j'étais devenu fou... »

Rien ni personne à qui ou à quoi se raccrocher ; tout au plus quelques apparitions fugaces qui n'ont guère plus de substance que des mirages. Il semble que les « mots » seuls, soient de nature à lui apporter le réconfort qu'il cherche vainement dans la présence de l' « autre » ; des mots puissants...

Par le biais de ceux qu'il forge dans des situations bien particulières -la rencontre de la « femme », celle du « vieillard » et celle de la prescience de la « mort »- il retrouve le pouvoir du verbe créateur, la résonance de la parole perdue. Il écoute ces mots magiques sonner en lui comme des cloches englouties ; il en savoure la force et se les répète avec délectation : « Ylajali... Happolati... Kuboa... ».

« Subitement, je me mets à claquer des doigts plusieurs fois de suite et à rire. C'était diablement drôle ! Ha ! Je m'imaginais avoir trouvé un mot nouveau. Je me dresse sur mon séant et je dis : Ca n'existe pas dans la langue, c'est moi qui ait inventé ça : Kuboa. Ca a des lettres, comme un mot. Bonté divine, mon garçon, tu as inventé un mot...Kuboa... d'une grande importance grammaticale.

Je voyais distinctement le mot devant moi dans les ténèbres... »

Partagé entre l'envie de se laisser mourir et l'impératif physiologique de devoir absorber de la nourriture, le protagoniste parvient à surmonter ce dilemme en s'accrochant à ce qui lui reste encore de conscience lucide et de liberté. Il en vient même, dans les rares occasions où il réussit à se procurer quelque argent à distribuer le peu qu'il a au premier venu, comme s'il trouvait, dans la privation du nécessaire, le moyen de surmonter sa déchéance. Il en arrive au stade où ses larmes coulent d'elles-mêmes, non point d'apitoiement sur soi, mais, d'une certaine manière, en façon de « sainteté », parvenu au bout de la souffrance :

« Je me levai et partis. Le soleil parut sur les crêtes. Le ciel était pâle et fin et, dans ma joie de cette belle matinée après toutes ces semaines sombres, j'oubliai tous mes soucis : il me sembla que maintes fois ma situation avait été pire. Je me tapotai la poitrine et me chantai un bout de chanson à part moi. Ma voix sonnait si mal, un son si complètement usé, qu'à l'entendre, je m'émus moi-même jusqu'aux larmes. Cette magnifique journée, ce ciel pâle, baigné de lumière, agissaient aussi fortement sur moi et je me mis à sangloter tout haut... »

Sans doute est-ce un homme délivré qui s'embarque sur le bateau vers l'inconnu, par où le récit s'achève, un homme qui a compris que tout est éphémère, « ...tout comme de l'herbe qui s'embrase ! Tout aboutissait à quatre planches et un suaire... »

On a vu du Dostoïevski chez Knut Hamsun qui par certains aspects, du moins dans ce récit, fait également penser à Kafka. Assurément, l'auteur a connu la faim dont il parle, de telles choses ne s'inventent pas et le narrateur n'est pas de ceux qui parlent pour ne rien dire ! André Gide et Octave Mirbeau, dans leurs préfaces respectives ne s'y sont pas trompés qui lui rendent hommage, et nombreux sont ceux qui, dans leur sillage, ont reconnu dans l'œuvre d'Hamsun celle d'un des meilleurs auteurs du XXème siècle.

23:14 Publié dans notes de lecture | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : faim, knut hamsun, andré gide, kristiana

20/01/2010

BULLETIN CELINIEN

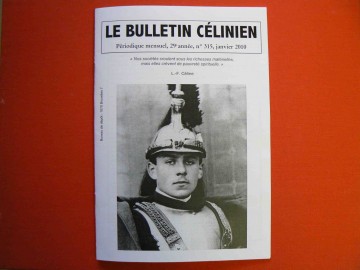

Bulletin célinien N° 315

Belle couverture où l'on voit Louis Destouches en grande tenue de cuirassier. Engagé volontaire au 12ème Régiment de cavalerie lourde de Rambouillet à l'automne 1912, il avait alors vingt ans au moment de la déclaration de la première guerre mondiale...

Après la récente parution de l'incontournable cinquième volume de la Pléiade (« Lettres »), rapidement épuisé, ce 315ème numéro du bulletin est l'occasion pour Marc Laudelout, de faire un tour d'horizon des réactions de la presse à la faveur de cet événement littéraire.

Car c'est bien de littérature qu'il s'agit, Céline ne nous déçoit pas ! Le ton y est et le talent aussi, naturellement... Et quoi qu'en pensent ses détracteurs pour des raisons diverses, Céline est à présent au Panthéon des lettres (il ne reste qu'un sixième volume pour qu'il y soit tout à fait) et il y a peu de chances qu'eux s'y trouvent un jour !... Attendons donc, avec Pierre Assouline, la publication de ce sixième volume, car celle de la correspondance, dit-il, « est un chevau-léger de l'ultime charge à venir du cuirassier Destouches. » Aussi sommes nous d'accord avec lui lorsqu'il ajoute :

« Il serait temps de s'aviser qu'un écrivain est un bloc. Rien à jeter. Ses lettres font œuvre comme le reste. Céline n'y échappe pas. L'épistolier en lui n'est pas seulement abondant : il est nombreux, multiple. »

Ce choix de lettres, qui a l'avantage d'être publié chronologiquement, permet au lecteur qui connaît l'œuvre de suivre à la trace la transposition que fait l'auteur de son « histoire personnelle » dans ses romans ; c'est par là aussi qu'on mesure le talent. Qu'importe alors la part du réel, au regard de son double ? Notre vie même, dès l'instant qu'elle est couchée sur le vélin, n'est que fiction, et ce qu'on en dit, n'est point tant important que la façon dont on le dit ! Aussi, rendons grâce à Céline d'avoir beaucoup brodé...

Ajoutons qu'à la lecture de cette correspondance, on mesure, faut-il le rappeler, la grande culture d'un auteur nourri des classiques.

Hommage est rendu par F. Marchetti, dans ce numéro 315, à Bente Karild décédée en septembre 2009, pour laquelle Céline s'était pris d'affection lors de son exil danois. Grâce à F. Marchetti, qui l'a bien connue, les lecteurs du Bulletin ont pu apprécier les souvenirs, que Bente Karild à laissés sur l'écrivain et sur leur passions commune, la danse.

Dans ce même bulletin, Marc Laudelout rappelle quel regard portait Céline sur deux de ses contemporains, Alfred Fabre-Luce et Bernard Faÿ, ayant traversé comme lui ces « années troubles », avec plus ou moins de zèle et de compromissions... Il évoque le critique averti que fut Lucien Rebatet en matière de septième art et signale la parution chez Pardès de « Quatre ans de cinéma », ouvrage de 406 pages auquel il a collaboré, puis il dresse un panorama de l'année 2009, « année célinienne », où parmi de nombreux événements, nous retiendrons particulièrement :

- la création en mai du blog « Le Petit célinien » dû à Matthias Gadret, et la parution chez Gallimard des « Lettres à Albert Paraz » (réédition revue et augmentée par Jean-Paul Louis) ;

- en juillet le « Dossier Céline » du Magazine des Livres ;

- en novembre bien sûr les « Lettres de Céline » dans la Pléiade ainsi que l'ouvrage de Véronique Robert-Chovin « Devenir Céline, lettres inédites 1912-1919 ;

- et en décembre la publication de « L'année Céline 2008.

Edmond Gaudin, fidèle abonné du Bulletin et admirateur de l'œuvre célinienne brosse en quelques pages un portrait de Céline tel qu'il le voit : « Outrancier ! Voilà comment je vois Céline. Dans ses propos, dans ses opinions, dans ses actes avec lui-même et avec les autres. Dans ses textes aussi... ». Convenons en, mais convenons aussi que l'outrance atteint à de ces hauteurs, lorsqu'elle est conduite avec brio, qui laisse loin derrière elle tous ces petits « à la manière de... » qui encombrent bien des rayonnages et bien des têtes de gondoles des épiceries littéraires contemporaines.

Terminons cette recension par l'annonce que fait Jean-Paul Louis de « l'Année Céline 2008 » ; on aura le plaisir d'y trouver « des lettres inédites qui, faute de place, n'ont pas pu être retenues dans le volume de Lettres qui vient de paraître chez Gallimard. »

On peut la commander au Bulletin célinien en adressant un chèque de 39 euros à l'ordre de marc Laudelout (Bulletin célinien, BP 70, B 1000 Bruxelles 22).

Bonne lecture !

10:11 Publié dans notes de lecture | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : célinien, rebatet, outrance, année 2008

24/12/2009

NOEL D'AUTREFOIS

Voici la description d'un Noël d'autrefois au retour de la messe de minuit, dans la campagne lorraine; elle est due à la plume de Joseph CRESSOT et tirée de son ouvrage « LE PAIN AU LIEVRE ».

« ... Les étroits sentiers dans la neige revoyaient les mêmes silhouettes noires, chaque groupe vers son logis. On tapait les pieds sur le seuil pour en détacher les bottes, la clé faisait ses deux tours dans la serrure et l'on se retrouvait à l'abri dans la tiédeur de la cuisine.

... La table était vite dressée. A côté de la chatte qui regardait les braises, le pot noir avancé dans les cendres nous gardait un jambon, longuement mijoté dans son court-bouillon. Elle n'avait pas la saveur des autres, cette tranche grasse et maigre, rouge et rose, onctueuse et salée, que l'on mangeait si tard dans la nuit. Y avait-il autre chose ? Une gaufre, peut-être, sèche et croquante, bien meilleure quand elle était roussie, et un verre de vin chaud. Dans le saladier, une bouteille du vin de nos vignes, tiédie au coin de l'âtre ; du sucre, un peu d'eau et pour finir, le manche de la pelle à feu rougi dans les braises : le vin sifflait, bouillonnait, se couvrait d'écume blanchissante. Le verre réchauffait les mains jointes, puis chaque gorgée descendait comme un feu vif et doux.

Au lit, je retrouvais le petit frère endormi, couché en travers dans les draps froissés ; je retrouvais le cruchon d'eau chaude faisant la belle jambe dans un bas à côtes... Il n'y avait plus qu'à dormir.

Le petit Jésus, le Père Noël me pardonneront si je les néglige ; ils ne venaient guère visiter nos sabots. Nous étions sans doute trop éloignés des grandes routes et même de la grand'rue. »

23:04 Publié dans notes de lecture | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joseph cressot, pain au lièvre, noël