19/08/2011

19 AOUT 1924

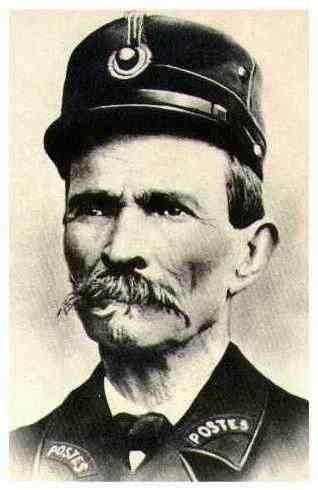

19 août 1924, décès de Joseph-Ferdinand CHEVAL, plus connu sous le nom de « Facteur Cheval ».

10 mille journées.

93 mille heures.

33 ans d’épreuves.

C’est le temps qu’il aura fallu à Ferdinand CHEVAL pour édifier son « Palais Idéal », œuvre de toute une vie : « Plus opiniâtre que moi se mette à l’œuvre. » a-t-il écrit en façade Est du monument pour consacrer ce travail surhumain. Car il s’agit bien de cela : 3500 sacs de chaux et ciment gâchés à la seule force du poignet, 1000 mètres cubes de maçonnerie et des tonnes de cailloux acheminés d’abord à dos d’homme sur des distances pouvant excéder 15 kilomètres et plus, charriés ensuite avec l’aide de la fidèle compagne de peine, sa brouette. Des centaines de milliers de kilomètres avalés en 33 années de labeur sans trêve ni repos, à seules fins de faire jaillir le rêve dans la réalité. Pari gagné au prix d’une vie, celle d’un homme simple de vieille race, solide et noueuse comme le bois d’un vieux chêne, fidèle et généreuse comme la terre, d’où il tira sans se lasser, jour et nuit, la matière première de son oeuvre.

Dans sa lettre autobiographique du 15 mars 1905, avant de nous raconter son « étrange histoire », Ferdinand Cheval se présente:

« Fils de paysan, paysan, je veux vivre et mourir pour prouver que dans ma catégorie il y a aussi des hommes de génie et d’énergie. Vingt-neuf ans je suis resté facteur rural.

Le travail fait ma gloire et l’honneur mon seul bonheur ; à présent, voici mon étrange histoire. Où le songe est devenu, quarante ans après, une réalité… »

Cette histoire, il l’a déjà exposée à l’archiviste départemental André Lacroix dans un courrier non daté rédigé probablement à l’automne 1897. C’est en faisant sa tournée de facteur rural, un jour d’avril 1879 que tout commença…

Son pied bute sur un cailloux du chemin, quelques lieues avant d’arriver à Tersanne :

« Je fus très surpris de voir que j’avais fait sortir de terre une espèce de pierre à la forme si bizarre, à la fois si pittoresque que je regardais autour de moi. Je vis qu’elle n’était pas seule. Je la pris et l’enveloppais dans mon mouchoir de poche et je l’apportais soigneusement avec moi me promettant bien de profiter des moments que mon service me laisserait libres pour en faire une provision. »

Dans la lettre du 15 mars 1905, plus détaillée, il donne des précisions sur cette découverte propitiatoire : « C’est une pierre molasse, travaillée par les eaux et endurcie par la force des temps, elle devient aussi dure que les cailloux. Elle présente une sculpture aussi bizarre qu’il est impossible à l’homme de l’imiter : elle représente toutes espèces d’animaux, toutes espèces de caricatures.

Je me suis dit : puisque la nature veut faire la sculpture, moi, je ferai la maçonnerie et l’architecture.

Voici mon rêve. A l’œuvre, me suis-je dit. »

Alors commence le « travail d’un seul homme », « travail de géants ». Et c’est au prix d’efforts qu’on a peine à imaginer, que ce petit homme sec et déterminé, jour après jour, nuit après nuit, sans se lasser jamais ni céder à la fatigue, creuse la terre pour y façonner les « tombeaux » au-dessus desquels il empile pierres sur pierres, maçonnées dans des circonvolutions et des arabesques qui défient les lois de la pesanteur.

On comprend, quand on se trouve en face du Palais, qu’il s’agit là d’une quête, symbole d’éternité. C’est une sculpture ; et il l’a dit « si bizarre qu’on croit vivre dans un rêve »… Elle lui vient d’un songe qu’il polit dans sa tête sur le chemin à la faveur de ses tournées de facteur. A compter du jour où il se met à poser la première pierre de son « Temple de la Nature », il n’a de cesse, lui sacrifiant ses nuits (il ne dormait que deux à trois heures, travaillant le reste du temps à la lueur d’une lanterne), d’y ajouter quelque chose de nouveau, souvenir d’école ou de lectures dont il a retenu ce qui l’a frappé.

C’est ainsi qu’on y trouve les figures tutélaires de César Vercingétorix et Archimède sous la forme de trois géants, Veleda la Druidesse, les quatre évangélistes, des pèlerins, des anges, un petit génie, les bergers des Landes, les allégories de la Mort et de l’Abondance ; puis des animaux tels qu’autruches, flamands, oies, aigles, hirondelles, pélicans, la loutre et le guépard, le cerf, la biche, le petit faon, un crocodile, des pieuvres … Tous disposés dans des façons de grottes et de niches.

A ces figures il faut ajouter les monuments miniaturisés que sont les tombeaux druide, égyptien et romain, le temple hindou et celui de la nature, la grotte de la Vierge Marie et celle de Saint Amédée, le chalet suisse, la Maison Blanche, la Maison carrée d’Alger, la mosquée arabe, un château au Moyen-âge.

Cela tient de l’Arche de Noé et de la foire exposition ou plutôt, comme on en voyait au temps du facteur, d’une exposition coloniale.

Tout s’y mêle, du paganisme à la chrétienté dans une convivialité bonhomme. C’est un panorama du monde en raccourci qui nous livre la sensibilité de son auteur, l’intérêt qu’il portait aux « temps primitifs », aux « figures d’antiquité », aux fossiles et son amour de la nature. Qu’il entre de la naïveté dans cette démarche, au même titre que dans celle du douanier Rousseau, c’est l’évidence, elle est vraie, et c’est par là qu’elle nous charme. C’est d’ailleurs ce qu’enseigne l’étymologie la plus ancienne de naïf: « ce qui n’a pas subi d’altération, véritable, réel, qui imite le naturel ».

Nul procédé, tout paraît couler spontanément de la source des dieux ; on circule en ce mystère par des labyrinthes, des galeries, dans le clair obscur. On le domine, en se promenant sur une grande terrasse d’une longueur de 23 mètres construite au-dessus de ce que le facteur appelait ses hécatombes ; à partir de là on peut monter par des escaliers, d’un côté, à la tour de barbarie, de l’autre, au sommet d’un petit génie qui éclaire le monde.

L’œuvre est décorée de coquillages, de feuillages et d’entrelacs façonnés à la truelle dans le ciment ; fruits, guirlandes, rochers, cascades, rocailles, partout se disputent la place, sauf en façade Sud, plus dépouillée, surmontée d’une coupole et de deux aloès : « En dessous, c’est mon musée antédiluvien où j’enferme mes silex et les pierres diluviennes. Ces deux façades sud-ouest m’ont coûté encore six ans de travail.

Espérance, patience, persévérance : j’ai tout bravé, le temps, la critique et les années. »

Oui, cet homme a tout bravé et il le dit et le répète dans ses lettres et les sentences peintes d’une main appliquée là où il restait de la place à exploiter :

— Heureux l’homme libre, / Brave et travailleur, / Le rêve d’un paysan.

— A cœur vaillant rien d’impossible.

— L’hiver comme l’été, / Nuit et jour j’ai marché, / J’ai parcouru la plaine et le coteau, / De même que le ruisseau / Pour apporter la pierre dure / Ciselée par la Nature. / C’est mon dos qui a payé l’écot. / J’ai tout bravé, même la mort.

— Ton Palais, né d’un rêve, / Nous, tes outils, compagnons / Et témoins de tes peines / De siècles en siècles, / Nous dirons aux générations nouvelles, / Que toi seul a bâti ce temple de merveilles.

— Le soir a la nuit close, / Quand le genre humain repose, / Je travaille à mon palais / De mes peines nul ne saura jamais.

— 1882. Sur la route de la vie, / J’ai lutté avec courage seul / Dans le travail j’ai trouvé la vraie gloire.

— Ce monument est l’œuvre d’un paysan.

— Rappelle-toi que vouloir, c’est pouvoir.

— Aide-toi, le ciel t’aidera.

— Au champ du labeur / J’attends mon vainqueur.

— En créant ce rocher, / J’ai voulu prouver ce que peut la volonté.

— Ma volonté a été aussi forte que ce rocher.

— En cherchant j’ai trouvé. / Quarante ans j’ai pioché, / Pour faire jaillir de terre ce palais de fées. / Pour mon idée, mon corps a tout bravé, / Le temps, la critique, les années. / La vie est un rapide coursier, / Ma pensée vivra avec ce rocher.

— Tout ce que tu vois, passant, / Est l’œuvre d’un paysan.

— Travail d’un seul homme.

— Travail de géants.

Ferdinand Cheval, petit homme chétif exempté de service militaire, soutenu par la foi du charbonnier, remplit sa mission en répétant qu’il est un paysan, un homme qui s’occupe des travaux de la terre. Ce mot revient dans ses sentences, comme reviennent « volonté », « peine », « bravoure ». Il s’est lancé un défi, il l’a gagné, fier de son œuvre il écrit en 1903 sur la façade Ouest : « Le travail fut ma seule gloire, L’honneur mon seul bonheur. »

Trente-trois années de labeur auront été nécessaires pour élever ce monument d’exception. En 1912 le facteur pose sa dernière pierre… En dépit du souhait qui était le sien d’y reposer après sa mort, l’administration lui refuse l’autorisation d’inhumation. Aussi, sans se décourager, en 1914, alors que l’Europe s’enflamme, Cheval reprend la truelle et sa brouette pour édifier au-dessus du tombeau familial d’Hauterives un mausolée digne de lui : « Le Tombeau du silence et du repos sans fin ». Comme le Palais, il le bâtit de galets, de rocailles et de coquillages. Il n’a pas du aller les chercher bien loin ses galets, sinon dans le lit de la Galaure qui coule derrière l’enclos des morts. Il consacre encore huit années de sa vie pour mener à bien cette entreprise. Il n’était que temps ! Le 19 août 1924, après quatre-vingt-huit années d’une vie sans reproche, Ferdinand Cheval s’éteint à Hauterives chez sa belle-fille, maison Cheval (tissus).

Voici ce qu’il disait du tombeau dans son cahier de 1911 :

« Ce tombeau se trouve à un petit kilomètre du village d’Hauterives.

Son genre de travail le rend très original, à peu près unique au monde, en réalité c’est l’originalité qui fait sa beauté.

Grand nombre de visiteurs vont ainsi lui rendre visite après avoir vu mon « Palais de rêves » et retournent dans leur pays émerveillés en racontant à leurs amis que ce n’est pas un conte de fée, que c’est la vraie réalité. Il faut le voir pour le croire. C’est aussi pour l’Eternité que j’ai voulu venir me reposer au champ de l’Egalité.

Dieu—Patrie—Travail. »

Avant de quitter ce monde et de passer à la postérité, Cheval avait eu soins, n’ayant plus besoin d’elle, de réserver à sa brouette la place d’honneur qu’elle méritait dans le Palais Idéal au pied des trois Géants, dans une niche en façon de tombeau, prévue à cet effet.

Elle aussi dort d’un repos bien mérité, avec les outils, derrière sa grille. A la détailler, on devine sur le bois du fond, tracé de la même main que les sentences cette dédicace : « A ma compagne de peine ». Elle fait écho à ce qu’on peut lire au-dessus de la niche :

— « Je suis la fidèle compagne / Du travailleur intelligent / Qui chaque jour dans la campagne / Cherchait son petit contingent. »

— « Moi, sa brouette, j’ai eu cet honneur / D’avoir été 27 ans sa compagne de labeur. »

Qui saurait mieux dire que la brouette de l’artiste, sinon ceux qui l’ont connu ? Et parmi eux Mme Julia Achard, enregistrée en 1978 par Jean-Pierre Jouve, Claude et Clovis Prévost :

« Le père Cheval avait fait exprès un banc pour ses lapins : ses lapins sautaient sur le banc, ils étaient assis. (…) Dans la maison sur le rayon sous la fenêtre là y avait son bol pour boire son vin, fallait pas le lui laver, il buvait toujours dans ce bol, il avait une petite bouteille d’eau-de-vie pour se laver la figure tous les jours de la semaine. Le dimanche il se lavait avec du savon, et son torchon était toujours accroché derrière.

(…) Les arbres armés, ils se dégradaient déjà, il était ennuyé, il disait « Faut que je les refasse parce qu’ils vont dégringoler. » (…) Pauvre père Cheval, il était bien gentil (…) Il avait toujours les doigts qui lui saignaient avec ce ciment, il m’appelait pour lui empâter les doigts…

Cheval, il était comme moi, il aimait la solitude. (…) Il ne parlait pas politique. Il était pas fier mais sérieux. Il n’était pas gros le pauvre ni grand, mais il travaillait tellement ! Il ne savait pas se reposer… Il était récalcitrant : il était là qui approfondissait toujours. Il raffinait, il avait toujours son couteau. Il agrandissait pas, il améliorait. »

Narration quasi célinienne, d’où il ressort que le facteur était un raffiné, un perfectionniste, un homme qui revenait sans cesse sur l’ouvrage, à le polir comme un galet et conséquemment à se polir lui-même.

C’est pourquoi quand on les détaille, le visage de Ferdinand Cheval et son port de tête expriment, dans sa plénitude, le triomphe de la volonté. Il est curieux de faire un rapprochement entre l’évidence de ce visage, sa rectitude, sa détermination, sa sagesse, et les chiffres marquants de sa destinée : né un 19 avril, mort un 19 mars ; 33 années de labeur au Palais ; travail achevé à 77 ans, décès à 88 ans. Il s’en est fallu d’une année pour que la première pierre posée dans le pré du quartier du Moulin le fut à 44 ans…

« Dieu—Patrie—Travail »… Cette devise, je ne puis m’empêcher de la rapprocher de celle d’un autre obstiné, mais un psychotique celui-ci, si bien interprété par Michel Galabru dans « Le Juge et l’Assassin ». Je veux parler de Joseph Vacher, qui faisait précéder ses lettres de la sentence « Dieu— Droits— Devoirs ». Vacher l’éventreur, le tueur de bergers… Lui aussi sillonnait les chemins de la Drôme , mais pour d’autres raisons que celle de ramasser les cailloux… Quand Cheval bâtissait, lui détruisait. On lui attribue le meurtre d’une septuagénaire à Hauterives même, en 1895. Cette année-là, le facteur, tout en perfectionnant son palais construit la Villa Alicius, sa maison. Vacher, lui, toujours sur les chemins fait sonner ses galoches ferrées à marche forcée… Deux destinées tellement éloignées l’une de l’autre qui auraient pu se croiser ; il ne tint à si peu qu’elles ne le fissent…

Aujourd’hui, le Palais Idéal reçoit son flot quotidien de visiteurs qui tous l’admirent, parce que cette œuvre pétrie d’émotion ne laisse personne indifférent. Classée monument historique en 1969, elle demande un entretien permanent et une surveillance accrue, car elle est fragile. Comme le sont aussi ses abords.

A ce titre, on pourra s’interroger sur la pertinence qu’il y avait à édifier juste derrière elle au bord de la Galaure, sur ce qui naguère était un pâturage, un établissement public de santé !

Encore une fois, c’est enfoncer des portes ouvertes de dire que trop d’élus coupent la branche sur laquelle ils sont assis ! On le voit, ici comme ailleurs, ils ne sont guère respectueux des « jardins secrets où souffle l’esprit ».

09:50 Publié dans Portraits | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : hauterives, facteur, ferdinand cheval, drome, palais, idéal, sentences, volonté, géants, brouette, galets, ours, ciment, labeur, esprit, galaure, alicius, vacher, juge, assassin, jean pierre jouve, claude, clovis prévost, peine, contingent, outils, rocher, diluviennes, hécatombes, tombeaux rousseau, noé, saint amédée, césar, vercingétorix, archimède, veleda, rêve, éternité

27/01/2011

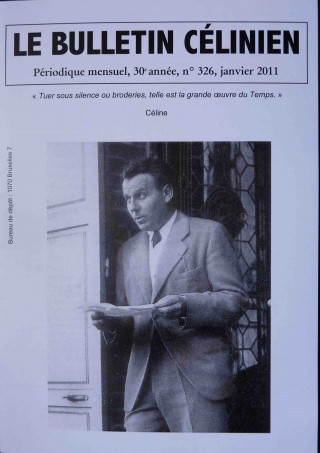

BULLETIN CELINIEN

Bulletin célinien N° 326

C’est la photographie de Céline donnant lecture de son discours en hommage à Zola qui illustre la couverture du premier bulletin de l’ année 2011. Elle m’incite à vous livrer quelques extraits « prophétiques » de ce texte lu par son auteur le 1e octobre 1933 à Médan. Comme le rappellent les Cahiers de l’Herne, ces pages furent publiées en 1936 par Robert Denoël dans sa plaquette « Apologie de Mort à Crédit » :

« Quand nous serons devenus moraux tout à fait au sens où nos civilisations l’entendent et le désirent et bientôt l’exigeront, je crois que nous finirons par éclater tout à fait aussi de méchanceté. On ne nous aura laissé pour nous distraire que l’instinct de destruction. C’est lui qu’on cultive dès l’école et qu’on entretient tout au long de ce qu’on intitule encore : la vie. Neuf lignes de crimes, une d’ennui. Nous périrons tous en chœur, avec plaisir en somme, dans un monde que nous aurons mis cinquante siècles à barbeler de contraintes et d’angoisses.

… La rue des Hommes est à sens unique, la mort tient tous les cafés, c’est la belote « au sang » qui nous attire et nous garde. »

Ce 326e numéro du bulletin est aussi celui de son trentième anniversaire ; Marc LAUDELOUT s’en félicite d’autant mieux que cette année 2011 (cinquantenaire de la mort de Céline), verra paraître le « D’un Céline l’autre », de David ALLIOT, attendu dans la collection « Bouquins », chez Robert Laffont. Jean-Paul LOUIS, Eric MAZET et Gaël RICHARD livreront de leur côté un « Dictionnaire de la correspondance de Céline » qui sortira des presses du Lérot. Enfin Alain de BENOIST, Arina ISTRATOVA et Marc LAUDELOUT signeront « Tout Céline », recueil regroupant « Bibliographie-Filmographie-Phonographie-Internet ». Tous les amateurs de Céline se réjouiront de ces publications annoncées qui certainement feront date.

Sans préjuger de son contenu, il y a des chances pour que le prochain bulletin se penche sur la récente « Célébration » dont les médias, récemment, se firent l’écho. Henri GODARD, dans sa note : « Doit-on célébrer Céline » en évoquant la calamité du siècle que furent ces deux guerres épouvantables (1914-1918 et 1939-1945) pose la question de savoir « Quelle autre œuvre, dans la littérature mondiale, est autant que celle-ci à la hauteur de ce moment de l’histoire ? Sous ce double aspect, de styliste et de romancier capable de donner un visage à son époque, Céline, cinquante ans après sa mort, émerge comme un des grands créateurs de son temps. » Cela n’aura pas suffi toutefois pour « l’honorer », on connaît la suite… (cf billet précédent sur ce blog).

Les Editions du Lérot nous livrent dans une facture irréprochable (comme chaque fois), le remarquable ouvrage de Gaël RICHARD : « Le procès de Céline ». Ce travail, dont l’auteur lui-même précise le contenu dans ce n° 326, force l’admiration par la façon dont il traite le sujet : tout a été fouillé, passé au peigne fin avec la rigueur de l’historien et l’intérêt du célinien averti. Pouvait-on faire mieux ? J’en doute. Certes, ce n’est pas une lecture de tout repos et cela fait tout de même 334 pages ! mais il faut s’y aventurer et aller jusqu’au bout pour comprendre quel rôle, chacun des protagonistes à joué dans cette malheureuse « affaire ».

A l’éloge qu’il fait de Gaël Richard (également auteur du « Dictionnaire des personnages dans l’œuvre romanesque de Céline »), l’éditorialiste associe à juste titre « Jean-Paul Louis, lui-même éditeur (toujours au sens editor) de nombreuses correspondances de Céline (dont celles à Albert Paraz et à Marie Canavaggia, et la moitié de « Lettres » ; le dernier volume de la Pléiade). Quel autre imprimeur-éditeur eût été partant pour se lancer dans l’édition de travaux scientifiques de cette ampleur ? »

On lira dans cette livraison du BC une note de Benoît LE ROUX sur les derniers mots de Brasillach sur Céline ainsi que la suite de l’étude de Laurie VIALA intitulée « Illustrer le texte célinien ». Cette fois-ci il s’agit pour l’auteur, non pas de juger, mais de savoir ce que le trait de Tardi apporte ou enlève aux trois romans qu’il a illustrés (le premier, le Voyage, parus chez Futuropolis/Gallimard en 1988). Et d’abord, Laurie Viala, arguant du procédé « publicitaire » craint qu’en illustrant un texte, en le privant en partie de son contenu, du moins en « nettoyant » les visualisations mentales, on nous empêche de rêver: « L’illustration serait donc véritablement une prise en otage. Le lecteur est privé de sa liberté de rêver, de figurer, bref de créer. »

Sans pour autant dédouaner le texte, elle note plus loin que ce dernier, de son côté, exerce sur le lecteur un pouvoir tout aussi tyrannique que l’image. Voire… Pour ma part je ne me suis jamais senti véritablement colonisé par l’un ou l’autre aussi loin que remonte le souvenir de mes premières lectures tant je trouvais que les illustrations des Fables de la Fontaine par Granville ou celles des œuvres de la Comtesse de Ségur collaient avec leur support. Mieux, elles ne m’ont jamais empêché de rêver, au contraire ! Ainsi des dessins de Tardi que je trouve somme toute bien « céliniens ». Le rêve, c’est en chacun de nous notre « part d’ombre » (je reviendrai sur le sujet dans un prochain billet) et s’il est des ombres suggestives, c’est bien celles des dessins de Tardi qui a volontairement employé le noir et blanc. Imagine-t-on les mêmes illustrations en couleur ? Il y est souvent question de la mort, mais elle est plutôt « guillerette » à la façon des squelettes des danses macabres du Moyen Age : ainsi des petits macchabées qui planent dans leurs barques au-dessus de la Seine. Et la vieille Henrouille n’en est pas loin de cet état, et si je l’avais dessinée je ne l’aurais pas vue autrement que ne l’a vue Tardi. Quand elle se déchaîne, c’est un régal : « Il est là-haut, il est sur son lit l’assassin ! Il l’a même bien sali son lit, hein garce ? Bien sali ton sale matelas et avec son sang de cochon ! Et pas avec le mien ! »

Mais peut-être après tout Tardi n’a-t-il vu dans l’œuvre célinienne que du noir ?

Où je rejoins Laurie Viala c’est lorsqu’elle écrit : « …l’œuvre entière de Céline est fondée sur le refus du temps qui passe, sur le reniement de la mort, sur la résistance à la méchanceté, à la bêtise des hommes et à la sienne propre ». C’est par là en effet qu’il est « raffiné », comme il se plaisait à le dire ; un saint-bernard, plutôt qu’un pékinois hargneux ( et je songe à la métaphore de Nimier) qui vous mord en traître le mollet…

Quant à savoir si Tardi plagie ou non Céline, quelle importance ? Après tout, qui ne plagie par « l’autre », dès l’instant ou il prend la plume pour écrire ou dessiner ? On s’inspire toujours de quelqu’un, forcément. Tout n’a-t-il pas déjà été dit ? (Et Céline ajouterait : « une fois pour toutes ! »). Ça n’a pas beaucoup d’importance, non ; ce qui compte, c’est la façon dont on le dit. Et ça, c’est une autre affaire ! Nous savons ce que Céline pensait des « à la manière de »…

A ce propos, je ne voudrais pas oublier la citation du mois en deuxième de couverture. Elle est de Philippe VILAIN et me paraît opportune : « Pourquoi , en littérature, parle-t-on toujours « d’invention », de « modernité » pour caractériser une langue qui s’éloigne le plus de la maîtrise, de la clarté, du sensé ? Pourquoi tant d’indulgence envers l’oralitécrite, ce prêt-à-écrire réclamant si peu d’exigence ? »

Et oui, on oublie un peu trop souvent que Céline, nourri des classiques, travaillait son style, revenait sans cesse sur l’ouvrage, polissait et polissait son marbre, posé sur un piédestal et des fondations telles qu’il n’est pas prêt de s’écrouler ! C’était du temps où la littérature était encore un art. On ne demande plus aux architectes d’aujourd’hui d’être des prix de Rome, n’est-ce-pas ? Voyez le résultat…

Pour terminer cette présentation Matthias GADRET et l’éditorialiste font le bilan de l’année passée riche en événements et publications que nous espérons tout aussi fructueux en 2011.

15:46 Publié dans notes de lecture | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : céline, bulletin célinien, zola, médan, robert denoël, laudelout, alliot, richard, jean-paul louis, le lérot, viala, la fontaine, granville, henrouille, assassin