06/08/2020

LA FRANCE COUPEE EN DEUX

« La liberté c’est l’esclavage.

L’esclavage c’est la liberté. »

Onze heures sonnent à mon clocher. Madame et monsieur Taré, retour du boulanger descendent la rue de l’Enfer à distance requise, baguette sous le bras. Tous deux portent muselière. Leur chien qui les précède en trottant d’une patte allègre, un sérieux molosse, lui, n’en porte pas.

Je les observe de derrière ma grille… La rue est déserte sous le beau soleil estival qui cuit le petit bourg marchois où j’ai élu domicile. Ici, rien ne se pointe de menaçant à l’horizon. Enfin, pour le moment. L’air y est pur et le calme certain. Quand ils mettent le nez dehors, Madame et Monsieur Taré, de braves gens, gardent muselière y compris pour se promener dans le chemin creux qui contourne le petit bois derrière chez moi. Ils y passent généralement à la fraîche histoire de prendre l’air. Enfin prendre l’air c’est vite dire ! Comment pourraient ils le faire en effet autrement qu’en désoreillant les bracelets élastiques qui leur clouent le bec ?

Non, ce qu’ils prennent argent comptant, Madame et monsieur Taré, ça n’est pas un bol d’air, c’est leur plein de CO2 et de bactéries bien grasses qu’ils ont élevées incontinent dans l’humidité constante de leur caleçon buccal où elles se plaisent à proliférer. Ils ne se décident à glisser ce dernier dans leur poche qu’à l’instant où ils passent le seuil de leur domicile, encore ne le font-ils qu’à contre cœur. Sitôt qu’ils s’échappent de leur maison, ils repêchent derechef leur torchon sanitaire là où ils l’avaient rangé entre le porte monnaie, les clefs du logis et le tire jus de leur profonde…

J’exagère, vous pensez ? Non, j’observe, et je vois la réalité en face : Madame et monsieur Taré, les bien nommés, sont des gens prudents et bien respectueux des lois. En cela, ils ne diffèrent guère de la grande majorité silencieuse de nos concitoyens soumis. Ce qui les motive ? La peur, l’obsédante et rongeuse peur, celle qu’on dit être bleue va savoir pourquoi ? Peut-être à cause du sang qu’elle fige dans les veines ? Madame et monsieur Taré ne veulent pas mourir, du moins pas encore. C’est légitime personne ne veux mourir. Ce pourquoi ils obéissent au doigt et à l’œil aux oukases du gouvernement lequel profite à dessein de la crédulité de son troupeau en raquettant les récalcitrants.

L’Etat a bon dos auquel ceux qui l’ont accaparé font dire n’importe quoi. Rappelons-nous la parole de Nietzsche : L’etat est le plus froid des monstres froid. Il ment froidement ; et voici le mensonge qui s’échappe de sa bouche : « Moi l’Etat, je suis le peuple. »

Aujourd’hui il n’est de peuple, dans ce monde pourri où tout est à vendre, que de masses consuméristes. Comment pourrait-il en être autrement sous le règne du gros argent qui les a asservies sans trop d’effort ?

Et à dire vrai ça n’est pas l’Etat le coupable, ce sont ceux qui derrière lui, dans la coulisse, tirent les ficelles.

L’Etat en soi n’est pas grand chose, qui ne devrait être que la volonté du Peuple s’il existait encore une aristocratie populaire, ce qui est loin d’être le cas et ne le sera sans doute plus, puisqu’elle est morte avec celle des métiers et de l’artisanat auxquels, en 1791, la loi Le Chapelier a donné le coup de grâce.

L’aubaine de la dite pandémie est plus qu’un test ; elle permet au système d’aliéner les libertés individuelles en clouant le bec à la contestation. Je l’ai dit dans la note précédente (De la servitude volontaire), sans l’adhésion du plus grand nombre le château de cartes du roi Canaille s’effondre. Mais le plus grand nombre est servile pour lequel l’esclavage est la liberté.

Le lui expliquer, c’est vouloir soulever tout seul une tonne à bout de bras vu que le plus grand nombre, la masse, c’est lourd à porter !

Savamment orchestré par l’appareil médiatique, le bourrage de crâne qui tourne en boucle sur les ondes, musèle les velléités de rébellions en muselant les museaux.

Madame et Monsieur Taré, répliqués en millions d’exemplaires dans l’hexagone, n’en ont aucunes velléités de rébellion, eux. Au point même qu’ils ne verraient pas forcément d’un mauvais œil un nouveau confinement. Non, ce qu’ils commencent à voire d’un mauvais œil c’est moi, quand ils me croisent dans la rue sans muselière. Je le sens bien à la façon de regard qu’ils me jettent. Des gens soupçonneux en somme, comme tant d’autres, simplement. Partant, étendu à la société tout entière, ça pourrait devenir sérieux rapidement, tourner vite hostile chacun se méfiant de tout le monde.

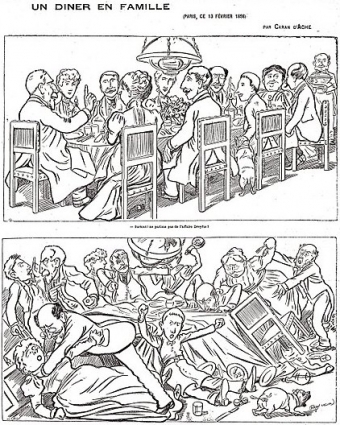

Ça commence comme ça la tyrannie, par la délation et l’esprit de valetaille ; après, on sait plus où ça s’arrête. Parce que la tyrannie, contrairement à la dictature, elle est portée par le bas. Voyez 93 et ses réjouissances… On mélange souvent les choses. On a tord. La dictature elle est instruite par le haut et portée par le haut. La tyrannie, elle est instruite par le haut et portée par le bas. La première peut être temporairement utile ; la seconde est définitive et définitivement nocive. C’est vers ça qu’on s’achemine si une ou deux dents de l’engrenage ne pètent pas. Orwell avait tout saisit !

Alors on verra les familles, enfin ce qu’il en reste se déchirer, les enfants cafter leurs parents et réciproquement sur fond de blocus alimentaire quand on se disputera les os à ronger. Ça peut venir ; ça c’est déjà vu dans d'autres situations...

Au point où nous en sommes rendus je n’ouvre plus la radio, le rabâchage mielleux des jean foutre m'insupporte. Je fais effort pourtant. Ça passe pas. Rien à faire.

Les élus ? ah ! les élus, ils en redemandent du confinement, des gestes barrières, des masques et bergamasques ! Du plus bas au plus haut gradé ils font du zèle, passés maîtres es larbinerie ils s’acoquinent comme larrons en foire pour plaire au système, ils rivalisent d’initiatives sanitaires citoyennes. Ils sont tout prêts à majorer les amandes. Rares sont ceux qui résistent ! S’il s’en trouve un sur dix mille c’est beau !

Et la police, enfin les forces dites de l’ordre, elles appliquent les ordres sans rechigner. Ça s’est toujours fait comme ça ? Voire. Du jours où la délation commence dans la police ça sent le roussis. Nous y sommes.

A considérer la température sociale de ce mois d’août on présage de ce que pourrait être la rentrée. Déjà, les signes se font sentir d’envie d’assassinats. Les non porteurs de muselières sont visés ! Qu’ils surveillent leurs entours ! y en a qui les guettent tout prêts à les suriner. Si les insultes pouvaient tuer, y aurait déjà pas mal de morts.

Pénétrer sans muselière dans les grandes surfaces équivaut à traverser un champ de mines. Ça va venir pareil dans la rue et jusqu’en rase campagne si rien ne nous sauve de cette dévastation des esprits. Je vois rappliquer ça comme dans les films de zombies…

La grande fracture se dessine de la France coupée en deux. Deux moitiés en déséquilibre : celle, bien mince, des résistants qui sont les derniers vestiges d’une civilisation en voie de disparition qui sait le prix de la Liberté et celle, bien épaisse, des soumis, des rampants, des alliés décérébrés, serviteurs de l’oligarchie mondialiste.

France, ma Douce, que se passe-t-il ?

Quand reviendras-tu ? Dis-moi, le sais-tu ?

16:14 Publié dans Chroniques du temps présent | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : muselière, rue, air, nez, masque, buccal, bec, bracelets, co2, bactéries, clefs, concitoyens, peur, gouvernement, recalcitrant, troupeau, etat, nietzsche, bouche, argent, coulisse, ficelles, pandémie, canaille, esclavage, liberté, museaux, oeil, hostile, tyrannie, dictature, os, dent, température, fracture, big brother

25/12/2014

ET LA LUMIERE FUT

A l’heure où tout se confond dans un brouet méphitique, où l’inversion des valeurs est monnaie courante, où les yeux ne voient rien d’autre que ce qu’ils « regardent » avec convoitise, il n’est pire cécité que celle des derniers hommes. Je dis derniers, point tant pour présager de leur prochaine disparition que pour signifier leur refus de « voir » le monstre acéphale auquel il abandonnent leur liberté : la société festive et marchande qu’ils ont appelé de leurs vœux. Par là, ils peuvent en effet « disparaître ». Comme autant de pantins désarticulés, ils ont remis entre les mains des marionnettistes qui se disputent les tréteaux leurs cerveaux cambriolés. Ce sont les vrais « aveugles ».

Jacques LUSSEYRAN, lui, fut un vrai « voyant ». L’aurai-je su ? assurément pas s’il n’avait mis sur mon chemin, à la faveur d’une brocante de boulevard, l’ouvrage qu’il acheva en 1952 « ET LA LUMIERE FUT ». Publié par La Table Ronde en 1953, le livre, aujourd’hui quasi introuvable dans son édition d’origine a été réédité (éditions Le Félin, 2008, collection "Résistances") et je ne saurais trop conseiller de le lire.

Ce livre hors du commun, c'est l’autobiographie d’un homme d'exception, né le 19 septembre 1924, décédé le 27 juillet 1971 à la suite d’un accident de voiture, près d’Ancenis.

Dans son livre, il explique comment il a perdu la vue dans sa huitième année, le 3 mai 1932, à la suite d’une chute dans sa salle de classe, bousculé par un camarade :

« Je tentai de me retenir pendant un éclair, je jouai la toupie et, trébuchant, vins me fracasser la tête contre l’angle aigu du bureau du maître. Le verre de droite fut enfoncé ; incassable, il ne se cassa pas ; les lunettes glissèrent et l’une des branches se ficha dans l’œil, fit levier, l’arracha. Je m’évanouis quelques secondes puis revins à moi tandis qu’on baignait mes yeux pleins de sang et me les bandait (…). Le lendemain matin, à huit heures, deux chirurgiens pratiquaient sur moi, au domicile même de mes parents, l’énucléation de l’œil droit. L’œil gauche dont la rétine, « par sympathie » à la suite du choc, s’était décollée, déchiquetée, dit-on même, l’œil gauche ne voyait déjà plus.

J’étais atteint de cécité totale. J’avais été à deux pouces de la mort par méningite. J’étais aveugle : on me le dit aussitôt. Je fus à peine déçu. Je ne le crus pas vraiment.

Je ne le crois pas encore. On me dit que j’étais aveugle : je n’en fis pas l’expérience. J’étais aveugle pour les autres. Moi je l’ignorais, et je l’ai toujours ignoré, sinon par concession envers eux. »

A lire Jacques LUSSEYRAN et l’expérience qu’il fit de sa cécité, on reste confondu d’admiration devant la force de l’enfant, puis de l’homme qu’il fut… Pas de révolte, pas de plaintes, nul apitoiement sur soi-même mais l’acceptation totale d’un événement que seule, une âme d’airain pouvait être à même d’embrasser sans se rebeller. Cet homme remarquable nous fait le cadeau précieux et rare de ce qu’il a trouvé au-delà de la nuit sans qu’il soit question du sens rédempteur de la souffrance sur lequel il ne s’épanche pas. Centré sur sa nouvelle vision du monde, combien de fois ne trouve-t-on pas sous sa plume "je vois", "je voyais", "je vis"... Comme si, à l'évidence et depuis le drame, tout était devenu plus évident, plus lumineux.

Une volonté forte, l’assurance d’approcher l’ineffable, d’être en somme privilégié, en dépit des apparences, par le fait même du handicap, étrange paradoxe, ont fait de cet homme un phare qui éclaire notre nuit. Et quoi de mieux qu’un 25 décembre pour découvrir cet étrange « conte de Noël » et raviver cette lueur que nous connûmes un jour, qui s’est éteinte aux courants d’air de nos certitudes ?

« Le monde ne m’avait pas fui tout d’un coup. Je le tenais au contraire plus serré contre moi que jamais je n’avais su le faire. Mes yeux ne s’étaient pas fermés, ils s’étaient renversés. J’observais désormais le monde du dedans, plus amical et plus stable, sans ombre ni nuit, tout imbibé de lumière.

Quelques jours après mon accident, un matin de soleil, je fis ma première promenade. Mon père m’accompagna à travers le Champ-de-Mars. Je voulus encore regarder au-dehors, voir alentour : je ne vis plus rien. Je crus un instant le monde perdu. Je jetai mes yeux en avant comme des mains, dans le vide. Rien ne s’approchait plus, rien ne s’éloignait plus de moi. Les distances, exténuées, se chevauchaient ; elles ne jalonnaient plus l’espace de leurs petits rayons clignotants. Tout semblait épuisé, éteint et je fus pris de peur. Mais presque aussitôt, je fis une autre découverte. Cessant de mendier aux passants le soleil, je me retournai d’un coup et je le vis de nouveau : il éclatait là dans ma tête, dans ma poitrine, paisible, fidèle. Il avait gardé intacte sa flamme joyeuse ; montant de moi, sa chaleur venait battre contre mon front. Je le reconnus, soudain amusé : je le cherchais au-dehors quand il m’attendait chez moi.

Il était là. Mais il n’était pas seul. Les maisons et leurs petits personnages l’avaient suivi. Je vis aussi la tour Eiffel et ses pattes tendues du haut du ciel, l’eau de la Seine et ses traînées d’ombres brillantes, les petits ânes que j’aimais sous leurs housses, mes jouets, les boucles des filles, les chemins de mes souvenirs… Tout était là, venu je ne savais d’où. On ne m’avait rien dit de ce rendez-vous de l’univers chez moi : je tombai, ravi, au milieu d’une conversation surprenante. Je vis la bonté de Dieu et que jamais rien, sur son ordre, ne nous quitte.

Rien n’avait disparu : je fus émerveillé. Tout était devenu seulement plus vague autour de moi, plus mobile, plus vaste. Les maisons, les autos, les pelouses ne montaient plus la garde avec leur décevante fixité et leur entêtement de mort. Les rues couraient, petites rivières clapotantes de bruits croisés, vers des plages de soleil ouvertes comme des lacs mouvants. Une voiture sifflait contre moi, insecte noir armé de sa cuirasse, puis scintillait dans l’ombre d’un écho fuyant, allait se fondre dans une tache de silence. L’ombre des sons bâtissait pour moi des cubes de feuillages, des flaques de terre blanche, jetait des bras aux angles des rues. Des figures jamais vues, aux formes bizarres, se postaient partout à l’improviste, me coupaient le chemin, m’accompagnaient un moment, se cachaient derrière de nouvelles venues, se distribuaient selon les lois d’une perspective issue du mariage des sons, des odeurs, des mouvements, des vibrations de la lumière. Les objets n’étaient plus pour moi immobiles, terminés. Ils n’en finissaient plus d’exister, de paraître et de disparaître, de se battre ou de se mêler, de s’échanger et de se plaire. Les objets n’en finissaient plus d’être vivants. Nul fouillis pourtant, nulle confusion et nulle tristesse ; mais une agilité soudain, une liberté et comme une enfance des choses. Ainsi s’annonçait mon nouvel univers, étrangement parent de l’univers des poètes, comme une danse aux gestes pleins de sens, aux figures improvisées sans fin et pourtant nécessaire.

Danse rythmée par mon sang et mes rêves, danse vivante ordonnée selon mes désirs… » (page 14)

« Au-dehors, c’était désormais le vide ; au-dedans, toute une forêt de lumière.

Je dus regarder longtemps avant de m’accoutumer à cette lumière sans ombre. Puis l’habitude me vint et, avec elle, des rencontres déconcertantes. Je ne savais pas encore (et ce fut une lente découverte jamais achevée) que notre vie intérieure est une « vie », notre monde intérieur un « monde » en effet. Je commençais une expérience que seuls peut-être les sages font — les sages et les poètes. Mais à moi, elle était imposée ; je m’y voyais jeté d’un seul coup, à huit ans, ébloui. Une chance m’était donnée que je n’ai plus cessé de bénir et, en même temps, une responsabilité, un devoir que mon existence entière ne suffira sans doute pas à remplir. Le monde extérieur existe ; le monde intérieur existe. » (Page 23)

« Le soir, tous bruits éteints, tous soucis refermés, ajournés, j’essayais de lire en moi. Je pratiquais toujours mes exercices de mémoire et ceux, plus difficiles encore, d’attention. Je voulais avancer à l’intérieur de moi-même ; mais parfois j’étais déçu. (…)

L’idée me vint, un soir, de m’oublier. Je n’allais plus chercher en moi-même. Je fis un étrange mouvement de tous mes sens et surtout de mon attention : il fallait ne plus regarder. « Ce n’est pas moi qui compte ! Autour de moi, il y a tous les spectacles ! » Je ne vis rien, si l’on veut. Il se produisit un vide très court, très lumineux mais sans images, un bonheur absolument ouvert. Je ne vis rien, et je vis tout. Une paix que je n’avais jamais connue, jamais espérée même m’entoura. Je me couchai quelques instants plus tard : « Que vient-il de se passer ? » Et cette réponse, aussitôt : « Les mondes spirituels existent. L’invisible pourrait être vu. Ce que je vois chaque jour dans le monde n’est qu’une enveloppe morte, et comme un dépôt de poussière. Ce qui a un sens, c’est justement ce que je ne sais pas encore. (…) Je suis tout petit, mais pour cette seule raison que je ne sais m’occuper que de moi. Et cette phrase : « La mort est un commencement ! » (page 254)

18:30 Publié dans notes de lecture | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lumière, lusseyran, aveugle, cécité, volonté, liberté, table ronde, accident, oeil, mort, voir