18/05/2011

18 MAI 1887

Anniversaire de la naissance de l’écrivain allemand Ernst WIECHERT, qui vit le jour Le 18 mai 1887 en Prusse orientale dans la région de Sensburg. Ce fils de forestiers élevé au milieu des bois et des marais dans le respect de la religion de ses pères, a puisé la matière de son œuvre au contact des humbles et de la nature qu’il a observé dans le recueillement et la méditation où le portait son tempérament. Ses interrogations sur la vie et sur la mort, sur la force du destin, sur le mal et la rédemption, et la façon dont ils les arrange, font de son œuvre une matière de vitrail où les thèmes sont répétés sans jamais lasser le lecteur. On s’y attarde volontiers, parce qu’on y trouve le calme et la paix semblables à ceux qui vous accueillent quand on pousse la porte d’un sanctuaire ou d’une cathédrale.

Lire Wiechert –dont les ouvrages malheureusement ne sont plus édités- c’est un peu comme « entrer » dans l’œuvre de Schubert ; on n’est plus tout à fait le même quand on en sort. Voici quelques extraits tirés successivement de la SERVANTE du PASSEUR (1932), des ENFANTS JEROMINE (1945), de LA VIE SIMPLE (1939) et de MISSA SINE NOMINE (1950)…

« Là, ses pensées furent coupées net. Dans l’entrebâillement de la porte branlante, se tenait la chose grise, impalpable, la chose sans visage, qui n’était qu’une forme fumeuse. Un corps aux épaules d’ombre penché sur l’eau et qui tâtonnait, ramant contre le flot avec des bras invisibles. Une fois sur le seuil, l’un des bras s’éleva et fit un geste vague, mais qui, de quelque manière, demandait – un semblant de signe, mais qui lentement et comme dissous, oublié, se perdit. Un glaçon pénétra par la porte, guère plus large que la main, heurta l’échelle, tourna sur lui-même et glissa dans la chambre. Il glissa au travers de la chose grise, la coupa en deux, juste au-dessus des épaules et l’emporta, de sorte qu’on ne vit plus que l’eau où nageaient de petites bulles blanches.

Jürgen ramena son bras. Il pensait avoir compris que l’ombre réclamait quelque chose, mais Jürgen ne voulait pas. Il ne voulait pas acheter son repos en donnant ce que Martha avait porté dans son sein. Il resta encore un instant assis sur l’échelle. Comme toujours après ces apparitions, il avait les genoux brisés et une main glacée lui pesait sur le cœur. Toutes ses pensées sombrèrent. Un froid humide le transperça jusqu’aux moelles, comme le brouillard d’automne sur le fleuve, la nuit. Un enfant l’aurait poussé à bas de son siège, qu’il ne se serait pas défendu. Seul le glaçon nageait toujours devant ses yeux, et sa tranche bleuâtre qui avait coupé l’Ombre ».

« Il prit doucement dans sa main le sein de la jeune fille et se pencha encore une fois sur elle. “ La mort n’existe pas, Marguerite ; tu m’entends ? La mort n’existe pas. “

Elle le regarda incertaine, puis elle sourit avec un mélange d’humilité et de sagesse. “ Tu penses donc toujours, Jons ?“ demanda-t-elle. “Il ne faut pas penser quand tu es dans mes bras.“

Quel été ce fut, et comment était-il possible qu’il tuât des milliers et des milliers d’hommes tandis qu’ici les nuages blancs passaient sur le fleuve et que la nuit les orages lointains projetaient leur lumière bleue sur le visage de la jeune fille ? Que les hommes fussent tués parce que quelques-uns d’entre eux le voulaient, ce n’était pas le sens de la vie. Et ce n’était pas non plus le sens de la mort. Son sens était qu’elle apparût quand l’astre était au zénith, et que le mince croissant sombre entamait doucement sa lumière. Elle venait pour accomplir et non pour détruire. Elle n’était qu’un simple moissonneur, avec une simple faucille, et seuls les hommes l’avaient multipliée par dix, par mille. Elle était devenue un valet, et comme tous les valets elle ne connaissait pas de mesure. Ils l’avaient dépouillée de son caractère sacré et il était vain de la louer maintenant et de lui tresser des couronnes. Son pas était devenu aussi familier que celui du facteur dans la rue, et ils plaisantaient à son propos, comme si elle avait été l’un des leurs ».

« Il est des années dont on ne saurait rien mentionner, rien relever. Elles sont comme les barreaux d’une palissade et il faut attendre de nouveau un moment jusqu’à ce que revienne un des piquets de chêne qui tient l’ensemble et lui donne de l’allure. Mais nous ne connaissons pas de palissade qui ne soit constituée que de piquets, pas de vie, dont chaque jour vaille d’être mentionné ou relevé. Ce seraient alors une puissante palissade et une puissante vie.

Le destin est chiche de grandes années. Un gamin tenant une baguette à la main court le long d’une palissade. La baguette passe sur les barreaux et cliquette d’un son monotone jusqu’à ce qu’arrive un des piquets. Alors cela rend un son distinct, sourd. Ainsi en va-t-il de nos années, le long desquelles court le destin. Elles cliquettent un peu jusqu’à ce que revienne une année cruciale. Il ne faut pas les dédaigner, la vie sait bien pourquoi elles sont là ; mais il ne faut pas en parler. Les vies silencieuses sont comme des pierres. Elles croissent dans les profondeurs et personne ne sait rien d’elles. Mais un jour c’est d’elles que sont construites les grandes cathédrales ».

« Je m’imagine toujours qu’il viendra un moment, où les hommes découvriront tout d’un coup qu’il leur manque quelque chose et que cela se trouve derrière eux et non point en avant. Qu’il pourrait venir un moment, dans leur vie, où ils délaisseraient les short stories ou les bestsellers, pour chercher à se rappeler la strophe d’un cantique appris dans leur enfance. Qu’ils arrêteront un jour leur appareil de T.S.F. et que, dans l’inquiétant silence qui surviendra alors, ils resteront médusés sur leurs sièges, fantômes délaissés, et quand ils promèneront leurs regards autour d’eux ils ne découvriront que des fantômes comme eux, assis, eux aussi, devant leurs machines à bruit silencieuses. Un réfrigérateur ne vaut pas la jupe de soie noire de leur grand-mère, où tout petits ils allaient blottir leur visage, quand ils avaient peur.

“Or, la peur viendra, frère, elle est déjà là, on sent son souffle froid. Une immense peur de la terrible solitude réservée à l’espèce humaine, qui a détrôné la grand-mère et le bon Dieu, pour démolir les atomes et faire partir des fusées dans la lune.

“ Et quand cela se produira, frère, ils regarderont autour d’eux, égarés comme des fantômes, et peut-être iront-ils trouver ceux qui ont ramassé les vieilleries dans la poussière du chemin et les ont conservées “.

(…) Car il n’y avait plus de vieille femme, assise à la tombée de la nuit au coin du feu, le fil de son rouet entre les doigts, pour leur conter les contes du temps jadis, dans lesquels la bonté et la vaillance étaient récompensées… (…) Car même pour les enfants, “Il était une fois…“ avait pris un autre sens. Il évoquait en somme la perte d’un bien et non celle d’un charme. Et il fallait longtemps pour faire renaître lentement et prudemment ce charme, devant leurs yeux clairs et critiques.

Et le baron estimait qu’il fallait s’y mettre de tout son cœur, pour que la lueur du trésor ne s’abîmât pas définitivement dans les profondeurs, si loin que ni l’œil ni l’oreille ne la reconnaîtraient plus, quand retentirait l’ “appel du temps“. Avec la lueur de ce trésor s’engloutirait aussi la dernière lueur d’un peuple. Le jour viendrait où artistes et enfants parleraient la même langue, cet effroyable langage des scaphandriers, qui ne touchaient plus les trésors engloutis que du bout du pied. Un langage sans vertu magique et sans mystère, la langue des hauts-parleurs et des fusées interplanétaires ».

21/01/2011

ADIEU JEANNOT...

Jean Dutourd est mort il y a quatre jours, au soir du 17 janvier. Lui qui ne nourrissait guère d’illusions sur son temps et l’impératif de « modernité » est allé voir, à l’aube de sa quatre-vingt-onzième année, les « vieux assis sur les nuages, qui poussent les pions d’un geste vague… ».

Curieusement, il a quitté ce monde le jour même où, dans la tourmente révolutionnaire de 1793, l’Assemblée vota la mort du Roi Louis XVI. Il eut suffi d’une voix alors, la sienne, pour que le descendant d’Hugues Capet échappât à la décollation ! Nul doute qu’il l’eût gracié ; c’est du moins ce que je pense en lisant l’extrait de son livre « Le feld-maréchal von Bonaparte » que Jean-Philippe Chauvin rappelle sur son site :

« Tant qu'il y avait un roi et que le roi ressuscitait périodiquement, le peuple sentait sur lui une autorité paternelle et protectrice, même si parfois cette autorité se manifestait rudement, voire inhumainement (ou ne se manifestait pas, ce qui était encore plus douloureux). Le roi avait l'inestimable privilège d'être le fils de son père, lequel était le fils de son père également, et ainsi de suite jusque dans la nuit des temps (c'est-à-dire jusqu'à Hugues Capet puisque, depuis lui, la même famille était assise sur le trône). Bref, le roi, fût-il tout juste majeur, fût-il un gamin de treize ans, était très vieux, bien plus vieux que le peuple, et de ce fait plus savant, plus capable, voire infaillible ; il était le patriarche qui conduisait la nation au ciel. Mieux encore, grâce à lui le pays, ayant été renversé, navré, laissé pour mort, finissait par reprendre la position verticale, et conséquemment par retrouver sa fierté, comme si le roi eût été un facteur d'équilibre ; quelque chose comme le bloc de plomb à la base des poupées de bois, qui les maintient en équilibre. »

Dutourd réactionnaire ? Sans doute, et pourquoi pas ? J’y vois pour ma part un certain bon sens qui fait mentir l’adage « celui qui n’avance pas recule », surtout quand on se trouve au bord du gouffre ! Simple réflexe de prudence vieux comme le monde, fondé sur l’appréciation juste des tribulations des sociétés humaines. Dutourd, de ses petits yeux malins et pétillants, avait le don d’observer assez justement son entourage et plus généralement ses contemporains dans un cercle qu’il élargissait en raison des événements. Il s’inscrivait comme en témoigne une grande partie de son œuvre écrite, dans la lignée des grands moralistes, de ceux qui pensent qu’il n’y a rien de nouveau sous le soleil et que les prétentions de la « modernité » ne sont jamais que billevesées qui ne prouvent en rien qu’il y ait progrès.

C’est d’ailleurs sur cette idée de « progrès » qu’il boucle son discours de réception à l'Académie française où il occupa à compter du 10 janvier 1980, le 31e fauteuil que lui laissa son prédécesseur Jacques Rueff. Ecoutons-le, lui qui aimait à se comparer à un loup quelconque « une malheureuse bête sans légende et sans statuts… » :

« La laideur, l’erreur, la puanteur, la bêtise, ainsi que leur sœur la tristesse s’abattent parfois sur le monde, comme si pour quelques minutes le diable se dégageait de son cercle de glace. Alors l’homme oublie son âme et ne pense plus qu’à son ventre. Sommes-nous dans une de ces époques diaboliques ? Cela ne serait pas une raison pour s’en accommoder. Au contraire, il faut toujours penser, dans une telle traverse, que la laideur et la bêtise sont des choses éphémères. Il vient un moment où l’âme retrouve sa dignité et sa suprématie. L’Académie française n’est pas seulement un conservatoire de notre langue, elle est aussi un des rares endroits de l’univers où l’on n’a jamais cessé de s’occuper de l’âme. Je vous remercie, Messieurs, de m’y avoir admis, d’avoir fait de moi, officiellement, un des soldats de la reconquête. L’expérience et la philosophie de M. Rueff qui m’a précédé à cette place me donnent quelque espoir dans une victoire de la vérité. Pour moi, la langue française est l’étalon-or du langage humain. Si nous sommes obstinés et inlassables comme il le fut dans son domaine, il n’est pas tout à fait impossible qu’un jour les quarante voleurs que nous sommes, nous sauvions, en même temps que notre trésor entreposé dans cette caverne, les autres langages de l’Europe. »

Et c’est parce qu’il pressentait non seulement la mort de la langue française, mais la fin d’une culture et par extension d’une civilisation édifiée siècles après siècle par l’Occident tout entier, qu’il disait :

«Je me sens comme un Peau-Rouge, une espèce de Géronimo, de Crazy Horse. J'ai l'impression que ma race, je veux dire mon peuple, est condamnée. Et je me battrai jusqu'au bout pour ne pas me laisser coloniser, pour que ma culture continue d'exister.»

Se battre assurément il le fit avec le talent qu’on lui connaît mais sans préjuger du résultat, il se méfiait trop de l’avenir et savait sur le chapitre à quoi s’en tenir ainsi qu’il le confesse dans les « Mémoires de Jeannot » :

« Aussi loin que je me souvienne, je trouve en moi une incoercible méfiance à l’égard de l’avenir, une répugnance à l’envisager, à m’accommoder de lui, à espérer sa venue, à « vivre avec mon temps » comme on dit. »

Et vivre avec son temps c’est en dénoncer les travers et les iniquités au risque de s’en mettre plus d’un à dos ; c’est à ce prix qu’on reste un homme libre et comme aurait dit Béraud « un homme tout court… ». Jean Dutourd n’était pas du genre à s’en laisser conter, il avait du répondant et la manière de le dire parfois caustique. Volontiers ronchon, il posait sur le monde un regard sans complaisance parce qu’il voyait juste ; ce qui n’est après tout qu’une des vertus de l’intelligence, la véritable, pas celles des salons, et c’est pourquoi ses prises de position sur l’état du monde ne laissèrent d’irriter plus d’une tête bien-pensante de l’ intelligentia régnante.

Cet homme fut l’une des rares personnalités – pour ne prendre qu’un exemple- qui prit la défense des Serbes au moment où la coalition des « Bien-pensants » s’employait à les démolir, c’est à dire à les dénoncer comme étant la puissance du mal :

« Je ne sais pas si la Serbie est en train de s’inscrire d’une façon indélébile dans l’Histoire de notre sinistre XXe siècle, mais j’aurais volontiers tendance à le penser. Elle a eu le monde entier contre elle, elle n’a pas cédé un morceau de sa terre serbe ni un morceau de son âme serbe. Elle a dit non à la force, à l’injustice, à ce qu’on appelle aujourd’hui l’aliénation.

L’Histoire, c’est à dire la vérité devenue légende, ne s’écrit pas dans les journaux, elle ne se raconte pas dans les actualités télévisées, il lui faut du temps pour émerger des brouillards du présent. Dans cinquante ou cent ans, les mensonges seront morts, les grandes actions apparaîtront et l’on s’étonnera que personne sur le moment ne les ait reconnues. » (Allocution prononcée le 25 mars 1997 au Centre culturel yougoslave à Paris).

A l’heure où l’Occident entraîne avec lui le vieux continent dans une débâcle comparable à celles qu’évoque Jack London dans ses romans du Grand-Nord, ta plume, à la façon de la rapière de d’Artagnan ton alter-ego, nous manquera, Jeannot…

Adieu donc, et longue vie à ton œuvre ; toi qui traduisit Hemingway, tu sais, maintenant, mieux que quiconque, pour qui sonne le glas…

En hommage, ce concerto pour Hautbois de Tomaso ALBINONI, décédé le 17 janvier 1750:

20:57 Publié dans Portraits | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : jean dutourd, académie française, jeannot, progrès, modernité, louis xvi, bonaparte, mort, loup, jacques rueff, geronimo, hugues capet, occident, jack london, débâcle, avenir, d'artagnans

03/01/2011

3 JANVIER 1893

Le 3 janvier 1893 Pierre DRIEU la ROCHELLE voit le jour à Paris, et c’est dans la même ville qu’il se suicidera cinquante-deux ans plus tard, plus par inclination naturelle que par dérobade devant les comités d’épuration…

Ce solitaire, rongé par la causticité du temps et le constat quotidien qu’il faisait sans complaisance de lui-même, confesse tout au long de son œuvre nourrie par « l’obsession de la décadence » ses regrets de n’avoir pu incarner l’idée qu’il se faisait de l’Homme.

Ainsi commence « LA SUITE DANS LES IDEES » :

« Aussi loin que je remonte dans la conscience de ma vie, j’y trouve le désir d’être un homme. (…) Oui, je me rappelle ce désir d’être un homme ; c’est à dire debout, fort, celui qui frappe, et qui commande, ou qui monte sur le bûcher. (…) Dès mon enfance, je m’éloignai des hommes. Dès mon enfance, je négligeai mon corps. (…) C’est à trente ans que je vois que je ne suis pas un homme, que je n’ai jamais été un homme. J’ai donc manqué ma vie, puisque je n’ai pas accompli mon désir. (…) Je ne suis pas un homme parce que j’ai laissé s’échapper de moi la force et l’adresse. (…) Je ne suis pas non plus un homme parce que je ne suis pas un amant. J’ai perdu ma femme parmi les femmes. (…) Je ne suis pas non plus un homme parce que je ne suis pas un saint. (…) Je ne suis pas non plus un homme parce que je ne suis pas un poète. (…) Non, je suis la caricature de tout, ayant tout gardé dans mon sein avare et hésitant, où cela a tourné et pourri.

… O passant, ô lecteur, ceci est mon dernier livre. Je n’écrirai plus après cela que des romans, je disparaîtrai. J’ai compris que la dernière noblesse qui me reste c’est de disparaître. Je ne suis pas un homme. »

Ainsi la Mort, l’« étrange cavalière », aura-t-elle poussé prématurément le pion victorieux sur l’échiquier le 15 mars 1945. C’est elle, par transposition, qui le salue dans « L’ADIEU A GONZAGUE » :

« Je suis bien heureux que tu te sois tué. Cela prouve que tu étais resté un homme et que tu savais bien que mourir c’est l’arme la plus forte qu’ait un homme.

Tu es mort pour rien mais enfin ta mort prouve que les hommes ne peuvent rien faire au monde que mourir, que s’il y a quelque chose qui justifie leur orgueil, le sentiment qu’ils ont de leur dignité –comme tu l’avais ce sentiment-là toi qui as été sans cesse humilié, offensé- c’est qu’ils sont toujours prêts à jeter leur vie, à la jouer d’un coup sur une pensée, sur une émotion. Il n’y a qu’une chose dans la vie, c’est la passion et elle ne peut s’exprimer que par le meurtre –des autres et de soi-même.

… Il aurait fallu si peu de chose pour t’apprivoiser, pour te réenchanter. Il faut si peu de chose pour changer de philosophie, pour qu’elle monte la rue au lieu de la descendre.

Il faut si peu de chose ? Mais ce ne sont que les plus grossiers appâts qui t’auraient rattaché à la vie, à nous. La vie ne pouvait remporter sur toi qu’une bien médiocre victoire.

L’ argent, le succès. Tu n’avais à choisir qu’entre la boue et la mort.

Mourir, c’est ce que tu pouvais faire de plus beau, de plus fort, de plus. »

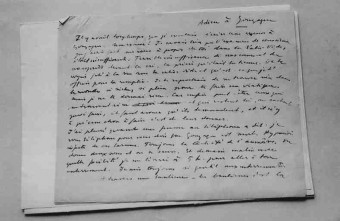

Manuscrit du texte. @J.L Bitton

Drieu a choisi la mort volontaire comme d’autres ont choisi la carrière des armes, ou le cloître : par vocation. Ayant été lui-même et jusqu’au bout la matière de son œuvre (« J’ai envie de raconter une histoire. Saurai-je un jour raconter autre chose que mon histoire ? »)(1) il l’aura conduite au noir très noir pour trouver « sa » lumière, en accord avec le point de vue de Ladislav Klima : « L’homme qui se respecte quitte la vie quand il veut ; les braves gens attendent tous, comme au bistrot, qu’on les mette à la porte. »

Ainsi l’idée obsessionnelle de suicide qui jalonne l’œuvre de l’auteur du FEU FOLLET, n’apparaît-elle pas comme anéantissement mais plutôt comme « ouverture », accomplissement ou moyen, pour lui, de « devenir un homme ».

C’est dans « RECIT SECRET », l’un de ses textes le plus troublant où la Mort se promène en filigrane, que l’écrivain exprime au mieux la fascinante cohabitation qu’il entretient avec elle :

« Je remonte encore à l’enfance, non pour la raison qu’on y trouve toutes les causes, mais pour celle-ci que l’être est tout entier dans son germe et qu’on trouve des correspondances entre tous les âges de la vie. Je suis né mélancolique, sauvage. (…) Je savais qu’il y avait en moi quelque chose qui n’était pas moi et qui était beaucoup plus précieux que moi. Je pressentais aussi que cela pourrait se goûter beaucoup plus exquisement dans la mort que dans la vie et il m’arrivait de jouer non seulement à être perdu, à jamais échappé aux miens, mais aussi à « être mort ». (…) Un jour, je sus qu’il y avait un mouvement qui se produisait parfois chez un homme, et qui s’appelait le suicide.

… Je ne croyais nullement, en me donnant la mort, contredire à l’idée que j’ai toujours sentie vivante en moi de l’immortalité. C’était, au contraire, parce que je croyais à l’immortalité que je me précipitais si vivement vers la mort. Je professais que ce qu’on appelle la mort n’est qu’un seuil et qu’au-delà continue la vie, ou du moins, quelque chose de ce qu’on appelle la vie, quelque chose qui en est l’essence. »

N’est-ce point lui, le méditatif, qu’on retrouve au travers de son personnage des MEMOIRES de DIRK RASPE ?:

« Je marchais, je marchais du matin au soir. J’ai aimé la marche depuis mon enfance et il y a eu bien des moments où j’ai cru que c’était presque la seule joie que pouvait me donner la vie, avec le tabac. Quand on marche, on n’est nulle part et l’on est partout, on jouit de rien comme de tout. On s’épanche dans soi-même qui s’épanche dans le monde. Le moi s’assouvit de ce qui est son incessant et profond besoin : dépasser ces petits obstacles qu’il est lui-même et que sont les moi des autres pour atteindre à tout. Il sait que dans tout il y a quelque chose qui est bien plus son cœur que lui-même. »

N’est-ce point lui qui s’exprime encore à travers « CHARLOTTE CORDAY », l’héroïne de sa pièce de théâtre ?:

« Je suis seule, entourée d’une grande violence, d’un grand bruit. Je suis dans le monde, et c’est comme le couvent. Au loin, un grand bruit et moi toujours seule. Ce couloir sombre qui menait au cloître… Seule avec mon âme. Elle me dit des choses que le monde ne me répète pas. Hier, mon âme me parlait de l’immense amour du Christ. Aujourd’hui, elle me dit le sublime dévouement de Brutus. C’est mon grand’père Corneille qui me parle par mon âme. Vivait-il donc dans un temps plus fort ? Qu’est devenue la France, la noblesse de France ? Ah ! mes héros, je ne puis penser qu’à vous, car les vivants me déçoivent à mort. »

La haine des « justiciers » de l’épuration qui n’auraient pas manqué de le cueillir s’il ne les avait devancé, était-elle si différente de celle des septembriseurs de 92 ?

Drieu, qui plaçait son œuvre entre celle de Céline et celles de Montherland et de Malraux, donne ce conseil à Victoria Ocampo au sujet de « Voyage au bout de la nuit » dans une lettre qu’il lui adresse le 3 mars 1933 (2):

« Je suis navré à l’idée que tu ne peux pas comprendre Céline. C’est l’autre face de l’univers que tu ne connais pas, la face de la pauvreté ou de la laideur, ou de la faiblesse. Je persiste à croire que c’est un livre sain. Ce sont tous les gens malsains à Paris qui le détestent. C’est tellement l’Europe d’après guerre, l’Europe de la crise permanente, l’Europe de la révolution, l’Europe qui crève, qui va faire n’importe quoi pour ne pas crever. »

La décadence des valeurs, et celle de l’Europe, il n’a cessé de la dénoncer et c’est par la qu’il est proche de Céline :

« Je me suis trouvé comme tous les autres écrivains contemporains devant un fait écrasant : la décadence. Tous ont dû se défendre et réagir, chacun à sa manière, contre ce fait. Mais aucun comme moi –sauf Céline- n’en a eu la conscience claire. »

Et toujours dans « SUR LES ECRIVAINS », voici ce qu’il disait de Louis-Ferdinand Céline :

« Céline a été par certains détesté, méprisé, nié dès le premier jour. Quand il apparut brusquement dans la littérature, il y eut tout de suite, aussi bien dans les chapelles que dans diverses épaisseurs du public, un mouvement de crainte. Alors, il ne s’agissait pas de politique.

Céline a eu le même sort que la vérité. L’élite n’a pas voulu regarder en face l’un plus que l’autre ; elle a fermé les yeux sur la force de Céline comme sur la force des événements. Et sans doute continue-t-elle encore. Elle peut continuer.

(…) Céline est en plein dans une des grandes traditions françaises, celle de la pensée immédiate, qui se saisit de l’affaire humaine dans les termes physiques du moment, à son niveau de plus grande urgence, au niveau populaire.

(…) Céline, lui, est bien équilibré. Céline a le sens de la santé. Ce n’est pas sa faute si le sens de la santé l’oblige à voir et à mettre en lumière toute la sanie de l’homme de notre temps. C’est le sort du médecin qu’il est, du psychologue foudroyant et du moine visionnaire et prophétisant qu’il est aussi.

Il y a du religieux chez Céline. C’est un homme qui ressent les choses sérieusement et qui, en étant empoigné, est contraint de crier sur les toits et de hurler au coin des rues la grande horreur de ces choses. Au Moyen Age, il aurait été dominicain, chien de Dieu ; au XVIe siècle, moine ligueur. Il y a du religieux chez Céline dans le sens large du mot : il est lié à la totalité de la chose humaine, bien qu’il ne la voie que dans l’immédiat du siècle. Et peut-être, dans un sens plus étroit, y a-t-il du chrétien chez lui ? Cette horreur de la chair… Mais, somme toute, non. Cette horreur n’est que pour la chair avariée. Au-delà, Céline voit une chair lavée, lustrée, sauvée, pétillante de gaîté, élancée de joie. Cela éclate, entre autres, aux dernières pages de son livre, Les Beaux Draps. »

Concluons avec Jean Mabire qui lui a consacré un livre, « Drieu parmi nous » :

« Il y a chez Drieu beaucoup de junker, pas mal de clergyman et un peu de M. Homais. Ce Prussien britannique fait songer à quelque potard normand qui aurait lu Gobineau plutôt que Voltaire et rêverait de ses ancêtres vikings dans une petite bourgade voilée de crachin.

Mais Drieu c’est aussi un don Juan triste qui erre sur les quais de la Seine à la recherche d’une compagne, c’est aussi un Saint-Just désabusé qui se rend à un meeting en quête d’une patrie. Drieu c’est parfois la solitude de Robinson Crusoé et la délicatesse du Gilles de Watteau. Et puis c’est encore et c’est enfin un vigoureux quinquagénaire qui fume lentemlent un paquet de cigarettes américaines, qui avale ses comprimés de gardénal, qui arrache le tuyau du gaz et qui nous laisse en plan avec un livre de mystique hindoue sur la table de nuit et un mandat d’amener brusquement sans objet chez le juge d’instruction… »

Orientations de lecture :

- L’incontournable biographie de Pierre ANDREU et Frédéric GROVER : « Drieu la Rochelle », (parue en 1979 chez Hachette.)

- Dominique Desanti : « Drieu la Rochelle ou le séducteur mystifié » (Flammarion,1978)

- Jean Mabire : « Drieu parmi nous » (Editions du Trident,1988)

- Pol Vandromme : « Drieu la Rochelle » (Editions Universitaires, 1958)

- Jean-Louis Saint-Ygnan : « Drieu la Rochelle ou l’obsession de la décadence » (Nouvelles Editions Latines,1984)

- Jean-Marie Hanotelle : « Drieu et la déchéance du héros » (Hachette, 1980

Renvois:

(1) "Etat Civil", page 7 (Gallimard, l'Imaginaire/14, 1977)

(2) Cité par Frédéric Grover dans "Sur les Ecrivains", page 150 (Gallimard, NRF, 1964)

13:17 Publié dans Portraits | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : drieu la rochelle, suicide, décadence, feu follet, andreu, grover, desanti, vandromme, mabire, épuration, corday, septembriseurs, europe, normand, viking, mort, saint-just, dominicain, religieux, chair