20/01/2010

BULLETIN CELINIEN

Bulletin célinien N° 315

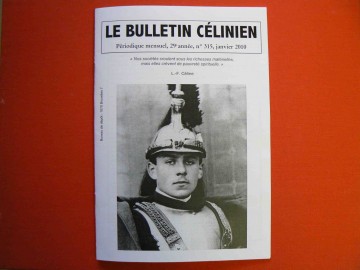

Belle couverture où l'on voit Louis Destouches en grande tenue de cuirassier. Engagé volontaire au 12ème Régiment de cavalerie lourde de Rambouillet à l'automne 1912, il avait alors vingt ans au moment de la déclaration de la première guerre mondiale...

Après la récente parution de l'incontournable cinquième volume de la Pléiade (« Lettres »), rapidement épuisé, ce 315ème numéro du bulletin est l'occasion pour Marc Laudelout, de faire un tour d'horizon des réactions de la presse à la faveur de cet événement littéraire.

Car c'est bien de littérature qu'il s'agit, Céline ne nous déçoit pas ! Le ton y est et le talent aussi, naturellement... Et quoi qu'en pensent ses détracteurs pour des raisons diverses, Céline est à présent au Panthéon des lettres (il ne reste qu'un sixième volume pour qu'il y soit tout à fait) et il y a peu de chances qu'eux s'y trouvent un jour !... Attendons donc, avec Pierre Assouline, la publication de ce sixième volume, car celle de la correspondance, dit-il, « est un chevau-léger de l'ultime charge à venir du cuirassier Destouches. » Aussi sommes nous d'accord avec lui lorsqu'il ajoute :

« Il serait temps de s'aviser qu'un écrivain est un bloc. Rien à jeter. Ses lettres font œuvre comme le reste. Céline n'y échappe pas. L'épistolier en lui n'est pas seulement abondant : il est nombreux, multiple. »

Ce choix de lettres, qui a l'avantage d'être publié chronologiquement, permet au lecteur qui connaît l'œuvre de suivre à la trace la transposition que fait l'auteur de son « histoire personnelle » dans ses romans ; c'est par là aussi qu'on mesure le talent. Qu'importe alors la part du réel, au regard de son double ? Notre vie même, dès l'instant qu'elle est couchée sur le vélin, n'est que fiction, et ce qu'on en dit, n'est point tant important que la façon dont on le dit ! Aussi, rendons grâce à Céline d'avoir beaucoup brodé...

Ajoutons qu'à la lecture de cette correspondance, on mesure, faut-il le rappeler, la grande culture d'un auteur nourri des classiques.

Hommage est rendu par F. Marchetti, dans ce numéro 315, à Bente Karild décédée en septembre 2009, pour laquelle Céline s'était pris d'affection lors de son exil danois. Grâce à F. Marchetti, qui l'a bien connue, les lecteurs du Bulletin ont pu apprécier les souvenirs, que Bente Karild à laissés sur l'écrivain et sur leur passions commune, la danse.

Dans ce même bulletin, Marc Laudelout rappelle quel regard portait Céline sur deux de ses contemporains, Alfred Fabre-Luce et Bernard Faÿ, ayant traversé comme lui ces « années troubles », avec plus ou moins de zèle et de compromissions... Il évoque le critique averti que fut Lucien Rebatet en matière de septième art et signale la parution chez Pardès de « Quatre ans de cinéma », ouvrage de 406 pages auquel il a collaboré, puis il dresse un panorama de l'année 2009, « année célinienne », où parmi de nombreux événements, nous retiendrons particulièrement :

- la création en mai du blog « Le Petit célinien » dû à Matthias Gadret, et la parution chez Gallimard des « Lettres à Albert Paraz » (réédition revue et augmentée par Jean-Paul Louis) ;

- en juillet le « Dossier Céline » du Magazine des Livres ;

- en novembre bien sûr les « Lettres de Céline » dans la Pléiade ainsi que l'ouvrage de Véronique Robert-Chovin « Devenir Céline, lettres inédites 1912-1919 ;

- et en décembre la publication de « L'année Céline 2008.

Edmond Gaudin, fidèle abonné du Bulletin et admirateur de l'œuvre célinienne brosse en quelques pages un portrait de Céline tel qu'il le voit : « Outrancier ! Voilà comment je vois Céline. Dans ses propos, dans ses opinions, dans ses actes avec lui-même et avec les autres. Dans ses textes aussi... ». Convenons en, mais convenons aussi que l'outrance atteint à de ces hauteurs, lorsqu'elle est conduite avec brio, qui laisse loin derrière elle tous ces petits « à la manière de... » qui encombrent bien des rayonnages et bien des têtes de gondoles des épiceries littéraires contemporaines.

Terminons cette recension par l'annonce que fait Jean-Paul Louis de « l'Année Céline 2008 » ; on aura le plaisir d'y trouver « des lettres inédites qui, faute de place, n'ont pas pu être retenues dans le volume de Lettres qui vient de paraître chez Gallimard. »

On peut la commander au Bulletin célinien en adressant un chèque de 39 euros à l'ordre de marc Laudelout (Bulletin célinien, BP 70, B 1000 Bruxelles 22).

Bonne lecture !

10:11 Publié dans notes de lecture | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : célinien, rebatet, outrance, année 2008

14/01/2010

CES CHENES QU'ON ABAT

En relisant la vingt quatrième élégie de Ronsard « Aux bûcherons de la forêt de Gâtine » je pense aux arbres abattus, et il ne se trouve guère de semaines sans que je n'en croise au bord des routes ou n'en suive aux culs des semis...

« Escoute, Bucheron, arreste un peu le bras ;

Ce ne sont pas des bois que tu jettes à bas ;

Ne vois-tu pas le sang lequel degoute à force

Des nymphes qui vivoient dessous la dure écorce ?

Sacrilège meurtrier, si on pend un voleur

Pour piller un butin de bien peu de valeur

Combien de feux, de fers, de morts et de détresses

Mérites-tu, meschant, pour tuer nos Déesses ?

...

Adieu, chesnes, couronne aux vaillants citoyens,

Arbres de Jupiter, germes Dodonéens,

Qui premiers aux humains donnastes à repaistre ;

Peuples vraiment ingrats, qui n'ont sçeu recognoistre

Les biens receus de vous, peuples vrayment grossiers,

De massacrer ainsi leurs peres nourriciers. »

On chercherait vainement aujourd'hui les chênes millénaires de l'immense forêt hercynienne, de la grande forêt d'Ardenne ou de la légendaire forêt de Brocéliande. Jacques Brosse, dans sa belle étude sur la mythologie des arbres nous dit du chêne de Zeus, qui est la variété Quercus Robur de Linné, qu'avec l'âge « ce chêne acquiert un port d'une majesté incomparable. C'est seulement vers soixante ou même quatre-vingts ans qu'il fructifie et sa longévité est à proportion. Il vit au moins quatre ou cinq cents ans, et vivrait bien davantage s'il n'était abattu par l'homme qui veut exploiter son bois au moment où il peut en tirer le meilleur profit. Sinon il atteint le millénaire ou même le dépasse. « Quercus Robur pourrait sans doute parvenir à l'âge de 2000 ans, il aurait alors quelque neuf mètres de diamètre » (H. de Witt). C'est probablement à cette taille gigantesque et à cet âge qu'étaient voués les vigoureux ancêtres qu'étaient les chênes sacrés protégés par des lois sévères qui condamnaient à mort ceux qui les abattaient sans nécessité. »

Les arbres qui façonnent nos paysages, derniers vestiges du peuplement arboricole de nos campagnes sont aujourd'hui victimes de massacre à la tronçonneuse et de défrichements quelquefois à grande échelle. On ne leur laisse pas le temps de vieillir. Et parce que le « temps c'est de l'argent », en vertu du sacro-saint principe de rentabilité de la société de consommation, les propriétaires boiseurs, encouragés par les pouvoirs publics, continuent de remplacer presque partout les peuplements traditionnels de feuillus par des résineux. On mesure déjà, et on mesurera bien mieux encore dans quelque temps, les dégâts faits par ce procédé à l'écosystème...

Il reste encore de belles forêts me direz-vous, sans doute, et assurément, en l'espèce des forêts domaniales gérées par l'ONF qui entretient de belles futaies. Et sur des parcelles difficilement exploitables, il est toujours possible de dénicher quelques beaux hêtres, voire de très vieux sujets ayant échappé au destin tragique de leurs frères transformés pour la plupart, il n'y a pas si longtemps encore, en traverses de chemins de fer...

On ne contestera pas que la forêt soit de production, c'est même sa fonction première ; ce qui est plus discutable c'est la façon dont on la gère dans la logique du « grand gaspillage » de la société marchande et de la jouissance immédiate des biens qui se font tous deux au détriment de la vie, sous toutes ses formes.

Le chêne doit sa réputation de noblesse au fait qu'on l'ait préféré comme bois d'œuvre au détriment des autres essences. Les maîtres charpentiers l'ont employé avec brio sur terre où sur mer et leurs chefs d'œuvre ont donné aux chênes sacrifiés une seconde vie. Les compagnons menuisiers ont habillé de boiseries les murs entiers de bâtiments nationaux, palais, châteaux et pavillons de plaisance. Les charrons et les artisans des campagnes ont façonné dans son bois les instruments du labeur et le mobilier des maisons paysannes, à part égale pour ce dernier, avec le bois des fruitiers et celui du hêtre. Et nul ne contestera que c'est dans le bois de chêne, utilisé pour la fabrication du merrain, que vieillissent le mieux les grands crus...

Chacune de ces réalisations, on ne saurait le contester, honore à part égale celui qui a fourni son bois et celui qui l'a mis en œuvre. On aurait du mal à gratifier d'une telle reconnaissance ce que produit le siècle, il suffit de passer en revue ce qui sort des fabriques : mobilier « rustique », menuiseries « traditionnelles », cercueils ( Ah ! les redondantes boîtes, vernies et boursouflées bardées de dorures...), pour y trouver partout la marque de la vulgarité. J'y vois l'ultime affront fait au roi des bois, et à tout prendre je le préfère en bûche de Noël.

A ce propos, j'observe depuis quelque temps la disparition de grandes allées de chênes d'alignements et de haies, de sujets isolés en milieu de pré... On justifie ces coupes en arguant de prétextes fonciers ou sécuritaires (comme on l'a fait pour les platanes en bordure de nationales aujourd'hui déclassées), ou de prétextes phytosanitaires, ou plus simplement encore on ne les justifie pas. On dispose de « son bien » comme on l'entend, sans plus se préoccuper de paysage, de faune, de flore, de milieu ou de quoi que ce soit susceptible de porter atteinte au droit de propriété.

Je pense pour ma part que ce bois finira tôt ou tard par alimenter les chaudières parce que confort oblige, et crise pétrolière de surcroît ! C'est donc, à terme, « la grande pitié » des chênes de France et par extension des bois de feuillus que je vois poindre à l'horizon. Que les arbres donnent leur chaleur quoi de plus naturel ? D'autant, qu' à la différence du pétrole, c'est une matière renouvelable, à condition toutefois d'en replanter ! Dites-moi combien de chênes, de hêtres, de charmes et de frênes remplacent ceux que l'on coupe ?

Il fut un temps pas si lointain où l'on « jardinait » la forêt, où on ne prélevait des arbres que le nécessaire, un peu comme on le faisait de la toison de l'agneau. On émondait les chênes qui devenaient alors les « têtards » caractéristiques des pays de bocage. Naturellement quand il fallait du bois d'œuvre on abattait les fûts, mais toujours on replantait, et presque toujours, dans la même essence. J'ai connu un vieux paysan qui avait pour habitude, quand il partait « faire sa tournée » de fouir la terre de son bâton, pas n'importe où ! là seulement où il jugeait utile de le faire ! ensuite de quoi, tirant du profond de sa poche un gland, il le laissait tomber dans ce trou qu'il refermait avec précaution. Cet homme, comme beaucoup de ses semblables, avait « le sens de la terre » et donc celui du ciel, puisque l'un ne va pas sans l'autre, ainsi que le montrent les arbres qui relient les deux...

Ces gestes sont perdus, et les opérations exemplaires sponsorisées et médiatisées du type « Je plante un arbre » ne les remplaceront pas, même si elles partent d'une bonne intention.

Combien de temps nous reste-t-il encore, pour rêver sous la houppe des chênes ? Combien de temps pour guetter, les soirs de pleine lune, sur les lisières ou au mitant des clairières isolées, les oiseaux de nuit perchés sur les têtards ? Nous qui ne savons rien de ce que pouvaient êtres les grands bois de la forêt des Gaules, au moins pouvons-nous l'imaginer au travers de ce que rapporte Pline de celle de Germanie :

« L'énormité des chênes de la forêt hercynienne, respectés par le temps et contemporains de l'origine du monde, dépasse toute merveille par leur condition presque immortelle. Sans parler d'autres incroyables particularités, c'est un fait que les racines, se rencontrant et se repoussant, soulèvent de véritables collines, ou bien, si la terre ne les suit pas, s'arc-boutent comme des lutteurs pour former des arcs jusqu'à la hauteur des branches mêmes, ainsi que des portes béantes où peuvent passer des escadrons de cavalerie. »

On aurait bien du mal à trouver de pareils sujets ! L'air et les sols sont tellement pollués qu'ils ne vieilliraient plus guère au-delà de cent ans.

Et ceux qui résistent encore en dépit des conditions difficile, gardent fière allure même malades, même morts, comme le prouve certain châtaigner de mes amis, qui fait figure de patriarche fossilisé dans le nord de la Haute-Vienne.

Ce n'était donc pas un hasard, on le comprend si les vieux arbres étaient respectés et assimilés à des divinités par les peuples barbares... Barbares ? à les comparer aux très civilisés contemporains, je les verrais plutôt raffinés les hommes de ces temps obscurs, je veux dire « reliés » à une dimension perdue, qui avaient bien compris qu'ils n'étaient eux-mêmes, au même titre que l'arbre ou l'animal, qu'une émanation du vivant sous une forme différente. C'est ce que nous dit, d'une certaine façon l'Art pariétal des Magdaléniens : mesurons la distance qui le sépare de « Lard contemporain » et tirons-en les conclusions qui s'imposent...

Ah progrès, vous avez dit progrès !

Orientation bibliographique: Jacques BROSSE, Mythologie des arbres, Petite Bibliothèque Payot n° 161, 1994

20:07 Publié dans Chroniques du temps présent | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : chêne, hercynienne, bois, forêt

09/01/2010

DU SANG SUR LA NEIGE

Dans un petit ouvrage publié en 1931 à « La Cité des Livres », Maurice CONSTANTIN-WEYER (24 avril 1881-18 octobre 1964), trois ans après avoir obtenu le Goncourt pour « Un homme se penche sur son passé », fidèle à l'épopée canadienne source de son inspiration, retrace dans deux courts récits, « Du sang sur la neige » et « Grand-Pré », quelques-unes des pages sanglantes de l'Acadie perdue.

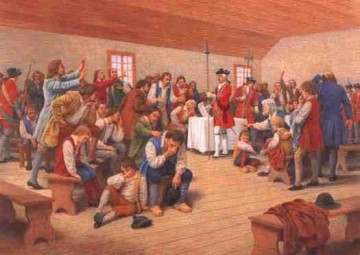

« Du sang sur la neige », raconte l'expédition de Deerfield visant à punir les Anglais, en représailles des raids encouragés par ces derniers contre les Acadiens. Ceci se passe en 1704 ; Philippe de Rigault, marquis de Vaudreuil en poste à Montréal depuis la mort de Frontenac, gouverne la Nouvelle-France...

Les Anglais, qui de leur côté peuplent la Nouvelle-Angleterre, ne cessent d'intriguer et de pousser les « sauvages » Mohawks, Delawares, Mohicans et Tuscaroras, à commettre des incursions contre les villages acadiens, brûlant, pillant, et tuant les populations. L'Acadie est alors peuplée d'environ quinze cents âmes ; essentiellement des cultivateurs et des pêcheurs plutôt pacifiques que belliqueux, et éminemment fatalistes. En réponse aux harcèlements incessants des Anglais, celle de Vaudreuil ne se fait pas attendre. Le 1er février 1704, il convoque le jeune Hertel de Rouville pour lui donner une mission de confiance. Il s'agit ni plus ni moins que de surprendre et de raser l'établissement anglais de Deerfield, villages d'environ trois cents habitants.

Pour exécuter cette expédition punitive, Hertel dispose de cinquante hommes, renforcés de deux cents Abénaquis. Le portrait que trace Constantin-Weyer d'Hertel est celui d'un solide gaillard rompu à toute épreuve. Il avait de qui tenir ! Deux générations avant la sienne avaient couru les bois, exposé à tous les dangers ; son propre père, « pris par les Iroquois et sommé par eux d'abjurer la foi catholique sous la menace de la torture, avait répondu en plongeant de lui-même son petit poing dans un brasier ardent. Il avait conquis ainsi l'admiration des Peaux-Rouges. »

Au bout de douze jours de marche forcée, Hertel et sa troupe arrivent devant les palissades de Deerfield :

« - Quel jour sommes-nous , demanda Rouville à son frère cadet qui marchait derrière lui.

- Le 28 février.

- Bon. Le 1er mars, Deerfield n'existera plus. »

Dans la nuit glaciale, postés en attente, les hommes attendirent le signal de l'assaut...

Il se fit par le nord-ouest, là où la neige s'étant amoncelée à hauteur du rempart formait un tremplin apte à emporter la place. Rapidement, et après avoir eu raison des sentinelles engourdies par le froid, la troupe investit le village qui fut bientôt neutralisé et livré aux flammes. Rouville blessé à trois reprises, montra un courage à hauteur de sa réputation :

« L 'affaire avait été chaude. Un cinquième des Canadiens avaient été tués ou blessés. Les pertes avaient été plus grandes encore chez les sauvages, que l'odeur du sang avait jetés hors de toutes les limites de la prudence. Un détachement d'avant-garde avait déjà évacué les blessés ainsi que les prisonniers. L'aîné des frères d'Hertel de Rouville prit le commandement du gros, tandis que, tout blessé qu'il était, le jeune chef demeurait à l'arrière-garde, avec quelques robustes Canadiens et un détachement de sauvages. Les Français n'avaient pas encore atteint la lisière du bois, que la contre-attaque se produisait déjà... »

On suppose ce que dû être la poursuite au milieu des bois, les anglais, déployés en croissant et chassant à la façon des loups, traquant les attaquants par leurs ailes.

« Malgré les prisonniers et les blessés, la marche fut faite à une allure si vive, que le soir même, Rouville bivouaqua à neuf lieues de Deerfield. » Bivouac symbolique en vérité car il fallut, en dépit de l'extrême fatigue lever bien vite le camp. La prudence l'exigeait, car les poursuivants, à cheval, gagnaient chaque minute du terrain...

« La seule façon d'enlever aux Anglais l'avantage de leurs chevaux, était de s'engager sur la glace. Bien qu'il dégelât, et qu'il y eût sur la carapace du Connecticut trois pouces d'eau, le fond était encore assez solide pour porter les hommes et les traîneaux. On s'engagea donc à toute allure sur le fleuve...

Ce ne fut qu'à la fin de mars que Rouville, dont les blessures saignaient encore, arriva à Québec... Telle fut cette expédition de Deerfield à la suite de laquelle Hertel de Rouville passa, aux yeux des Anglais, pour un monstre sans pitié... Si l'expédition n'atteignit pas pleinement le but qu'avait cherché Vaudreuil, la neutralité des colonies américaines dev la France et de l'Angleterre, elle arrêta du moins quelques temps les incursions des Delawares et des Mohicans. Et n'en déplaise à Francis Parkman, l'honneur canadien demeura sauf. »

Le récit de « Grand-Pré » rappelle un épisode qui fait suite à la décision du gouvernement français de reprendre l'Acadie et Louisbourg tombée en 1745 aux mains des Anglais, faute de quoi ces derniers pouvaient lancer une attaque conjuguée sur Québec, par la voie du Saint Laurent, et sur Montréal, par celle du Richelieu. Ordre est donné en conséquence au duc d'Anville de reprendre Louisbourg. L'officier de marine de la Jonquière, qui participe à l'expédition doit relever de Beauharnais comme gouverneur à Québec.

L'escadre du duc d'Anville qui se présente la première joue de malheur : la flotte est décimée par d' effroyables tempêtes. C'est un désastre. Ce qui reste des équipages débarqués à Chibouctou y contracte la peste ; d'Anville meurt et son commandant en second se suicide dans un accès de fièvre. De la Jonquière, qui prend le commandement de quatre vaisseaux et de quelques hommes valides, se voit contraint de rentrer en France au risque de subir les mêmes avanies, une nouvelle tempête déjouant ses dessins... Il ne reste plus que Ramesay en Acadie, le plus grand soldat auquel le gouverneur de Beauharnais puisse demander de tenter par terre, ce que d'Anville et la Jonquière avaient manqué par mer. Mais Ramesay, malade ne pouvant accomplir sa mission la voit confier à Coulon de Villiers.

« Monsieur de Ramesay avait reçu le 8 janvier 1747 la nouvelle que quelques centaines d'Anglais s'étaient avancés jusqu'à Grand Pré... »

C'est sur cette prise de Grand Pré par Coulon de Villiers, que Maurice Constantin Weyer construit son récit ; et il le fait avec le brio qu'on lui connaît pour le rendre vivant. La phrase et courte et concise, en dépit de quelques répétitions, si bien qu'à le lire, on entend gronder la tempête, on soufre du froid et on peine avec les hommes :

« La tempête fit rage tout ce jour-là, et toute la nuit qui suivit. Sa voix cruelle et triomphante chantait à la cime des arbres, couvrant de haut toutes les voix humaines, rabattant sur le bivouac la fumée des feux, faisant se taire les loups affamés, réfugiés au plus profond des fourrés. Elle n'était guère calmée le lendemain matin. Mais Coulon de Villiers se résolut à l'affronter. Il fit marcher sa troupe, toute la journée, sur le rivage désolé, où le vent chassait, avec la neige, des paquets de mer qui se congelaient immédiatement sur les vêtements et sur la figure. Les chiens harassés se couchaient. Mais l'énergie des conducteurs les forçaient à se relever sous le fouet. Les hommes eux mêmes s'attelaient aux traîneaux, aidant les attelages à franchir les blocs de glace monstrueux, les crevasses des ruisseaux, les embarras de rochers... »

C'est le vieux guerrier Saint-Luc à la Corne, retranché dans la maison qu'il avait enlevée au colonel Noble, qui, à force d'harceler les Anglais regroupés autour du capitaine Goldthwait finit par ne leur laisser que le choix de se rendre, ce qu'ils firent avec les honneurs après avoir perdu tout de même un certain nombre d'hommes...

« Et faisant contre mauvaise fortune bon cœur, Goldthwait invita ses vainqueurs à dîner... Ainsi se termina gaiement, le 13 février 1747, cette étonnante bataille, où trois cents Canadiens relevèrent pour la dernière fois le drapeau français sur la terre d'Acadie. »

Et, comme par un effet du sort, c'est à Grand Pré, que huit an plus tard, le colonel Winslow devait donner connaissance aux habitants de la volonté du roi George et du gouvernement Lawrence de déporter les Acadiens après avoir confisqué leurs biens. Quelques-uns parmi les quinze mille de ceux qui vivaient en Amérique du Nord, purent regagner la France et s'installer pour la quasi totalité dans le Poitou où ils furent accueillis par le marquis de Pérusse des Cars qui les regroupa sur sa terre de Monthoiron près de Chatellerault ainsi qu'autour d'Archigny. Les autres, le plus grand nombre, furent impitoyablement pourchassés et traqués comme des bêtes sauvages, jetés sur les plages et livrés à la famine. Les plus résistants purent gagner la Louisiane à travers les forêts. L'intransigeance de George II fut telle qu'il refusa à Louis XV l'autorisation de dépêcher un navire français pour évacuer les déportés massés sur les côtes américaines.

Le récit de Constantin Weyer fait partie de ses œuvres évoquant le Canada, il fut d'ailleurs repris au chapitre VII dans un recueil paru en 1940 sous le titre : « Autour de l'Epopée Canadienne ». Si l'auteur affectionne tellement ce territoire, c'est qu'il y a vécu dix ans, de 1904 à 1914 où ses obligations militaires le rappèlent en France ; il a donc 23 ans quand il s'embarque le 10 juillet 1904 sur le « Halifax », au Havre. Ces dix années à vivre durement la vie des pionniers ont façonnés l'homme, elles lui ont appris, comme l'observe Jean Mabire, à vivre dangereusement.

Nourri des classiques, son cher Pascal, La Bruyère, Voltaire, et des modernes, il n'a pas dédaigné les romans d'aventure et trouvé chez Fenimore Cooper, Jack London, James Oliver Curwood et Louis Frédérique Rouquette de quoi enrichir et confirmer sa propre expérience du Grand Nord. L'homme sait par conséquent de quoi il parle et ce n'est pas un hasard si ce qu'il nous a laissé de son œuvre touche prioritairement à cette épopée qui fut aussi la sienne. C'est celle d'un homme que ne rebutèrent jamais les difficultés les plus éprouvantes, qui n'a jamais refusé le combat, comme il a eu l'occasion de le prouver sur le champ de bataille du premier conflit mondial et qui possédait le sens inné de la nature et l'art de vivre conformément à ses lois. Aussi est-ce une chance qu'en 1923, sa route ait croisé celle de Gus Bofa et de Pierre Mac-Orlan qui lui conseillèrent d'écrire : nous ne saurions trop les en remercier.

23:23 Publié dans Portraits | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : constantin weyer, acadie, hertel de rouville, canada