27/05/2010

27 MAI 1894

Comment ne pas évoquer ce 27 mai, la naissance de Louis Ferdinand CELINE ?

Il voit le jour vers 16 heures à Courbevoie, l'an 1894, 12 Rampe du Pont comme il le précise lui-même à plusieurs reprises dans ses textes ou ses interviews. Ainsi dès les toutes premières lignes du premier volume de la trilogie, « D'un château l'autre » :

« Pour parler franc, là entre nous, je finis encore plus mal que j'ai commencé... Oh ! j'ai pas très bien commencé... je suis né, je le répète, à Courbevoie, Seine... je le répète pour la millième fois... »

Dans la biographie magistrale qu'il lui a consacré, Frédéric Vitoux rappelle l'entretien de Céline avec André Parinaud, à Meudon, en 1953 : « Il m'a fallu cinquante-huit ans pour traverser la Seine. Car je suis né de l'autre côté, là-bas, et j'ai maintenant, tous les jours, le paysage de mon enfance sous les yeux. »

De son exil danois, il répondait en 1949 à Galtier-Boissière qui lui demandait une notice biographique : « Mon cher Galtier, le mieux est de m'inscrire comme « Louis-Ferdinand Destouches, né le 27 mai 1849 à Courbevoie (Seine) ». Ainsi mes amis et mes ennemis me verront cent ans et bien près d'être mort et seront tous bien contents. »

Donc, natif de Courbevoie, tout comme Arletty à laquelle il écrivait en 1947 : « Mon cœur est à la rampe du pont. » Et dans des lettres adressées du Danemark à Albert Paraz: « Embrasse Arletty pour moi. Je l'aime. On s'est dit au revoir sans grand espoir de se revoir en des temps bien abominables. Mais on a l'esprit du Pays entre nous, l'âme des choses et de la Rampe... J'ai des nouvelles... Il paraît que ça va bien... J'en suis heureux... elle est un bout de ma chanson... si déchirée... Qu'elle pense à moi passant par là rebord de la Seine... J'y suis toujours... »

Il ne reste rien, aujourd'hui, de la Rampe du Pont, sinon le souvenir qu'évoque François Gibault, dans le premier des trois volumes d'une biographie qui fait référence : « La Rampe du Pont, aujourd'hui disparue, permettait aux véhicules venant de Courbevoie d'accéder au pont de Neuilly. Venant de Paris, quand on tournait à droite, juste après avoir franchi le pont, on passait devant chez les Destouches. Les habitations de la Rampe qui étaient pour la plupart des petites maisons à un étage ont été démolies et les rues débaptisées. La Rampe du Pont, qui se situait à la fin du siècle dernier entre la Seine, la rue Hébert, la cour de l'Ancre et la place Napoléon-Ier, se trouva prise pour un temps entre l'avenue du Général-de-Gaulle, qui mène au Rond-Point de la Défense, la rue des Anciens-Combattants et le square des F.F.I. Les travaux d'aménagement du quartier de la Défense ont à nouveau tout bouleversé. Aujourd'hui, immuable et sereine, il ne reste que la Seine à n'avoir pas encore changé de nom. »

Terminons cette évocation par cet extrait de lettre à Albert Paraz, datée du 4 octobre 1947, cité par François Gibault : « Je suis né à Courbevoie, 12 Rampe du Pont, en 1894, la Seine a gelé, ma mère crachait le sang, comme toi, de misère il faut le dire, elle a vécu 74 ans. Elle était ouvrière dentellière. Elle est morte aveugle. On a toujours été bien travailleur dans ma famille. Et bien cons. Arletty, ma pote, est aussi ma payse, elle est née à Courbevoie, un peu plus bas, Rampe du Pont. Quand tu sortiras tu iras voir la caserne, elle est célèbre par son architecture militaire Restauration. Vigny y a tenu garnison.

Henri IV a failli se noyer, Rampe du Pont, au gué d'autrefois, en allant rendre visite à je ne sais quelle putain. Plus exactement passage de l'Ancre, une petite impasse en revers de la rampe, ah, on en connaît un bout sur la banlieue ! Mon cœur y est toujours. »

Céline fut unique et le restera. Inégalable, inégalé, il continue de briller comme l'astre d'Apollon sur la littérature du XXème siècle et continuera d'éclairer celle des siècles à venir, sans être prêt de s'éteindre.

Voici, en souvenir de son anniversaire de naissance, un extrait un peu long mais savoureux de « Guignol's Band » :

« On est parti dans la vie avec les conseils des parents. Ils n'ont pas tenu devant l'existence. On est tombé dans les salades qu'étaient plus affreuses l'une que l'autre. On est sorti comme on a pu de ces conflagrations funestes, plutôt de traviole, tout crabe baveux, à reculons, pattes en moins. On s'est bien marré quelques fois, faut être juste, même avec la merde, mais toujours en proie d'inquiétudes que les vacheries recommenceraient... Et toujours elles ont recommencé... Rappelons-nous ! On parle souvent des illusions, qu'elles perdent la jeunesse. On l'a perdue sans illusions la jeunesse !... Encore des histoires !...

Comme je dis... Ça s'est fait d'emblée. On était petit, con de naissance, tout paumé de souche.

On serait né fils d'un riche planteur à Cuba Havane par exemple, tout se serait passé bien gentiment, mais on est venu chez des gougnafes, dans un coin pourri sur toutes parts, alors faut pâtir pour la caste et c'est l'injustice qui vous broye, la maladie de la mite baveuse qui fait vantarder les pauvres gens après leurs bévues, leurs cagneries, leurs tares pustulantes d'infernaux, que d'écouter c'est à vomir tellement qu'ils sont bas et tenaces ! Mois après mois, c'est sa nature, le paumé gratis il expie, sur le chevalet « Pro Deo », sa naissance infâme, ligoté bien étroitement avec son livret matricule, son bulletin de vote, sa face d'enflure. Tantôt c'est la Guerre ! C'est la Paix ! C'est la Reguerre ! Le Triomphe ! C'est le Grand Désastre ! Ça change rien au fond des choses ! il est marron dans tous les retours. C'est lui le paillasse de l'Univers... Il donnerait sa place à personne, il frétille que pour les bourreaux. Toujours à la disposition de tous les fumiers de la planète ! Tout le monde lui passe sur la guenille, se fait les poignes sur sa détresse, il est gâté. J'ai vu foncer sur nos malheurs toutes les tornades d'une Rose des Vents, raffluer sur nos catastrophes, à la curée de nos résidus les Chinois, les Moldors, les Smyrnes, les Botriaques, les Marsupians, les Suisses glacieux, les Mascagâts, les Gros Berbères, les Vanutèdes, les Noirs-de-Monde, les Juifs de Lourdes, heureux, tout ça, bien régalés, reluis comme des folles ! A nous faire des misères abjectes et rien du tout pour nous défendre. François mignon, ludion d'alcool, farci gâteux, blet en discours, à basculer dans les Droits de l'Homme, au torrent d' Oubli, la peau et l'âme tournées bourriques de dégoutâtion d'obéir, de se faire secouer son patrimoine, son épargne mignonne, sa chérie, sa fleur des transes, que ça lui sert à rien jamais de s'évertuer froncer sérieux, que c'est plus franc à se mettre charogne et tout fainéant pisser sous lui, que c'est toujours du kif au même, qu'il est marron dans tous les blots, qu'il existe pas dans la course, qu'il est voué à dalle éperdu. De plus qu'en abjection du monde, il a dérouté les caprices qu'on se fatigue même de le dépecer, de le détruire encore davantage, qu'il est réprouvé de tous les bouts ! Le Puant à l'Univers ! Salut ! Encore un peu d'injustice, il s'abomine, dégueule son sort... C'est les protestations atroces.

La Révolution dans les âmes... Faut comprendre un peu les déboires. Tout le mode s'est venu faire la poigne sur lui en position soumise. Tout l'Univers s'est régalé sur Con-le-François-quoi-quoi-pute, jusqu'au moment où tout lui flanche, lui débouline par le fondement ! Alors c'est l'infection suprême et les plus acharnés s'éloignent... Il reste béant là sur l'étal... décomposé, vert à lambeaux, plus regardable... Il s'en dégage une odeur telle que les plus dégueulasses se tâtent, se tergiverssent pour le finir !... »

23:24 Publié dans Portraits | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis ferdinand céline, rampe du pont, courbevoie, arletty, albert paraz, frédéric vitoux, françois gibault, guignol's band

25/05/2010

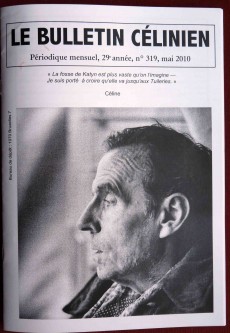

BULLETIN CELINIEN

Bulletin célinien N° 319

Outre un article de Max-Pol FOUCHET (De Giono à Céline) et la relation d'un « Entretien avec Henri GODARD » par Nicolas LEGER au sujet de l'édition de la « Correspondance » dans la Pléiade ; ce numéro de mai nous livre la recension par Marc LAUDELOUT, des derniers articles parus dans la presse concernant cette même correspondance. L'éditorialiste y donne également un aperçu de l'apparition du personnage de Céline dans des romans, suivi d'un clin d'œil à François SENTEIN (journaliste et écrivain décédé le 2 mars 2010), auteur d'un remarquable journal, « Minutes d'un libertin », réédité par les éditions Le Promeneur en deux volumes couvrant les années 1938-1941, et 1942-1943. Cette même maison reprend dans la foulée ses « Minutes d'un libéré (1944) et ses « Minutes d'une autre année » (1945).

Mais cette 319ème livraison est principalement consacrée au regard que porte Georges STEINER sur l'œuvre célinienne et en particulier sur la récente parution de la correspondance.

On trouvera sur Wikipédia un portrait de Georges Steiner.

Ce professeur de littérature comparée connu pour sa culture universelle et auquel les Cahiers de l'Herne ont consacré leur 80ème numéro en 2004 est aussi un essayiste, critique littéraire, poète et philosophe de renommée internationale. Il s'est intéressé - comment aurait-il pu faire l'impasse puisqu'elle est incontournable- à l'œuvre célinienne dont un côté le révolte et l'obsède, pendant que l'autre le laisse admiratif.

Il nous donne ici son point de vue sur les Lettres du volume de la Pléiade après avoir brossé un portrait mettant en relief la nature raciste viscérale et l'outrance antisémite qu'il trouve chez Céline.

Insistant particulièrement sur la « haine monstrueuse des juifs » de l'auteur des pamphlets et sur le fait qu'il n'y a rien à retenir de cette littérature de l'ordure, il précise: « Citer une seule phrase de ces harangues, cela soulève le cœur. C'est la pornographie de la haine ».

C'est là jugement sans appel, on en conviendra -mais bien hâtif néanmoins- d'un homme marqué au profond de son être par la Shoa, qui, par reductio ad hitlerum , en arrive à pousser l'ordure à l'ordure sans chercher à voir ce qu'elle peut renfermer de précieux. Il faut être assurément réductionniste et bien partisan pour ne rien vouloir garder des pamphlets qu'un souvenir où l'horreur le disputerait à l'abjection.

Il y a dans ces pages -et tous les céliniens le savent bien- des joyaux qui flottent sur la marée noire déversée par l'homme au milieu des ruines. Il faut prendre le temps, avec le recul, de les considérer pour ce qu'ils valent. C'est cela nous semble-t-il, affaire de temps, et Céline nous prévient: « Cela suffit au fond ces trois mots qu'on répète : le temps passe... cela suffit à tout...

Il n'échappe rien au temps... que quelques petits échos... de plus en plus sourds... de plus en plus rares... Quelle importance ? »

Et j'ai su, pour ma part, dès la lecture de Bagatelles, comment se présentait Saint Pétersbourg sans jamais y avoir été. Qui d'autre, en effet, mieux que ne l'a fait Céline, a su décrire en quelques mots seulement le visage de Léningrad ou celui de New-York ? C'est qu' il faut savoir prendre ce Janus « en bloc », ne rien rejeter et trouver, au-delà des mots, ce qu'ils « signifient », et pourquoi, et comment ils ont été « dits », car il s'agit d'un dire avant tout, et Céline n'est plus là pour en parler...

Céline est un « parleur », pour ne pas dire un conteur ; et Georges Steiner le sait bien qui note, au sujet des Lettres : « Contrairement à Flaubert ou à Proust, Céline ne visait pas à l'œuvre d'art en écrivant ses lettres. Il les écrit comme il respire. Il y a une constante : c'est sa voix, argotique, rageuse, moqueuse, impérieuse, parfois étonnamment tendre. »

Gustav Meyrink a dit: « pour voir le monde avec des yeux neufs, il faut avoir perdu ses yeux anciens à force de pleurer » ; saurons-nous jamais ce qu'il a versé de larmes, le « visionnaire » Céline, avant de déchaîner son déluge ?

G. Steiner, à la fin de sa note, rapporte cela : « Je n'oublie pas. Mon délire part de là ». D'où ? mais de la vraie nature de l'homme parbleu ! rappelons-nous Mea Culpa :

« L' Homme il est humain à peu près autant que la poule vole. Quand elle prend un coup dur dans le pot, quand une auto la fait valser, elle s'enlève bien jusqu'au toit, mais elle repique tout de suite dans la bourbe, rebecqueter la fiente . C'est sa nature, son ambition. Pour nous, dans la société, c'est exactement du même. On cesse d'être si profond fumier que sur le coup d'une catastrophe. Quand tout se tasse à peu près, le naturel reprend le galop. »

L' aveuglant délire, celui qui emporte tout, il ne faut pas aller le chercher bien loin en nous, pour peu qu'on soit un « raffiné », un de ceux du côté d'Ariel plutôt que de Caliban, que la ruine d'une seule couvée d'oiseau par l'orage emporte. Combien en a-t-il vu de nids ruinés par l'orage d'acier Ferdinand, le cuirassier du 12ème de cavalerie ?

On peut le mesurer à l'aune de ce qu'il nous laissa dans le Voyage au bout de la nuit et qui lui fit dire : « Quand on sera au bord du trou faudra pas faire les malins nous autres, mais faudra pas oublier non plus, faudra raconter tout sans changer un mot, de ce qu'on a vu de plus vicieux chez les hommes et puis poser sa chique et puis descendre. Ça suffit comme boulot pour une vie toute entière. »

Signalons pour conclure, la parution du numéro 5 des ETUDES céliniennes. Il renferme, entre autres, une étude d'Eric MAZET sur Céline à Sartrouville, ainsi qu'une autre, signée Pierre-Marie MIROUX éclairant la vie du cuirassier Destouches, au cours du mois de novembre 1914, à l'hôpital auxiliaire n°6 d'Hazebrouck.

(Ce numéro des "ETUDES" est à commander au coût de 25 euros + 5 euros de port au BC, BP 70, B 1000 Bruxelles 22 Belgique).

14:44 Publié dans notes de lecture | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : céline, pamphlets, bagatelles, mea culpa, georges steiner, marc laudelout, cuirassier, eric mazet

22/05/2010

TOUS LES PETITS ANIMAUX

« ... la vache m'a vraiment fait peur. Elle est arrivée si doucement jusqu'à la maison délabrée que je ne me suis aperçu de sa présence que quand elle a ronflé juste dans mon oreille. J'ai bondi, et, un instant, j'ai cru que j'allais pleurer, mais tout allait bien, la vache s'est enfuie. Je pense qu'elle a dû être plus effrayée que moi. En me rasseyant, je me suis mis à rire, et M. Summers a eu un sourire qui ressemblait à une ride, sans montrer ses dents. M. Summers ne riait jamais.

- Tu sais ce que c'était, ça, mon garçon ? dit-il.

- C'était une vache.

- Il fit non de la tête.

- Euh... un taureau ?

- Non, non, mon garçon, pas un taureau.

- Ça ne peut quand même pas être un veau, j'ai dit, parce que les veaux sont plus petits.

- C'était la vie, mon garçon. La vie.

Ça s'embrouillait dans ma tête. Il me tardait que nous nous levions et que nous partions, comme ça je pourrais utiliser ma truelle toute neuve et me mettre au boulot, mais il fallait rester poli, alors j'ai demandé :

- Vous voulez dire qu'elle était vivante ?

- Je voulais dire que c'était LA VIE, mon garçon. La vie sous la forme d'une vache. Tu comprends ?

En fait non, je ne comprenais pas, et j'étais prêt à le lui dire, il ne faut pas mentir quand on a une conversation avec quelqu'un. Je devais avoir l'air d'être au bord des larmes parce que M. Summers m'a dit de ne pas m'en faire, qu'il allait m'apprendre et que j'aurais tout mon temps pour apprendre. »

Etrange livre que « Tous les petits animaux », unique ouvrage de Walker HAMILTON, fils de mineur, ancien pilote de la RAF, décédé prématurément à l'âge de 35 ans. Le roman fut porté à l'écran par Jeremy Thomas en 1998 avec John Hurt dans le rôle de M. Summers. L'action se déroule en Cornouailles et les deux protagonistes, Bobby Platt, trente et un an, demeuré simple d'esprit : « J'ai trente et un an. Je devrais être un homme, mais je me sens comme un petit garçon. » et Monsieur Summers, le « petit homme » auquel il est difficile de donner un âge, se rencontrent dans des circonstances propitiatoires qui feront de Bobby l'apprenti de M. Summers, lequel s'est donné pour mission de devoir enterrer tous les petits animaux écrasés sur la route.

Cette mission est une quête, celle de la vie, qu'il faut protéger et respecter même au-delà du trépas en enterrant les êtres. M. Summers s'est instauré fossoyeur des petits cadavres d'animaux victimes des automobilistes ; c'est un solitaire qui travaille à l'abri des regards et l'on sent bien vite que cet homme cache un secret qu'il ne livrera qu'au seul Bobby avant de mourir dans des circonstances tout aussi curieuses que celles qui lui firent rencontrer le garçon...

Bobby, persécuté par son odieux beau-père (le « Gros « ), qui le séquestre afin de régner seul sur la succession de sa mère, réussi à s'enfuir et, à bord d'un camion qui le prend en stop, à gagner les Cornouailles. Le chauffeur -autre manière de « Gros »- écrase volontairement un lapin et trouve la mort dans l'accident... Pas tout de suite ! le temps que Bobby se remette du choc et que le « petit homme » paraisse... Bobby veut porter secours au routier quand il entend derrière lui une petite voix : « Laissez-le... Cet homme est mauvais. Il a tué le lapin ».

Tout est dit et partant, le récit se déroule dans la bonne action d'enterrer les créatures et celle de devoir punir les méchants. Cette simplicité de vue n'en est pas moins déroutante. Rappelons nous la remarque de Ferdinand dans le Voyage au bout de la nuit : «Ça serait pourtant pas si bête s'il y avait quelque chose pour distinguer les bons des méchants. »

Monsieur Summers, qui fait partie des bons en dépit de son « crime », ne savait assurément pas que sa mort lui arriverait par Bobby, peut être néanmoins le pressentait-il lorsqu'il le mit en demeure de ne jamais parler de lui : « ... ne dis jamais mon nom à personne. Une autre chose dont tu dois te souvenir. » Mais la vie est ainsi faite que la mort nous trouve là où elle doit nous cueillir sans que n'y puissions grand chose.

Bobby a du mal à suivre le petit homme qui souvent, s'esquive comme une ombre ; cependant il le retrouve toujours puisqu'il fait partie de son monde du dedans. Dans ses tribulations avec le monde du dehors, où qu'il aille, Bobby ne rencontre que l'hostilité des êtres ; ils relèvent tous de l'approximatif et représentent un danger réel. Le danger qui guette les simples, les innocents et les naïfs, qui se font facilement abuser.

Mais depuis la rencontre du petit homme, il semble que Bobby ait trouvé son chemin et que son « initiation » (enterrez les petits animaux) l'ait aidé à grandir et à trouver le sens de sa vie. Aussi, après la mort de Monsieur Summers, poursuivra-t-il le « travail » du vieil homme, parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse pour chasser les ombres de la nuit et faire en sorte que demain, de nouveau, se lève le soleil.

Ce récit est court, à peine cent trente pages, mais vaut d'être lu, parce qu'il est le reflet d'un monde ignoré du plus grand nombre, habité par ceux là seuls qui ont le cœur assez pur pour voir les choses apparemment futiles, avec gravité...

16:39 Publié dans notes de lecture | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : walker hamilton, bobby platt, m. summers, cornouailles, méchant, lapin, animaux