10/05/2010

SOUS LA VIEILLE VILLE

« ...nous descendîmes ;nous fîmes quelques pas, et descendant encore, nous arrivâmes à une crypte profonde, où l'impureté de l'air faisait rougir plutôt que briller nos flambeaux. »

(Edgar POE, La Barrique d'amontillado.)

Donc il faut descendre...

Après avoir ouvert la trappe ou poussé la lourde porte sous la voûte basse, on s'avance sur les marches humides d'un escalier pentu taillé dans la pierre ou celles, aux planches glissantes, d'une échelle de meunier. L'odeur lourde, qu'un souffle obscur roule dans les galeries et pousse au visage, annonce qu'on pénètre dans un autre monde où la terre avale l'intrus dans des relents de champignons, de vieilles futailles et d'eaux croupissantes...

S'avancer dans les réseaux uniquement à la lueur parcimonieuse d'une bougie ou de la lampe à carbure, c'est goûter en connaisseur le noir des profondeurs. On ne déchire pas ce monde en sommeil de l'éclat impérieux d'une lampe électrique si l'on souhaite en percer le secret ; rien ne le dérange, sinon la course apeurée d'un rat ou la chute métallique d'une goutte d'eau qui égraine le temps.

S'attendre à voir surgir à la faveur du coude d'un boyau un voyageur d'apocalypse est moins certain que d'y rencontrer des chauves-souris. Il peut en venir de partout, parce que tous les réseaux ou presque se rejoignent à la manière du grand sympathique dans le corps de l'homme.

C'est donc d'une approche subtile et vigilante qu'il s'agit !

Dire quels laborieux termites forèrent ces trous et ces resserres dans la masse compacte de la terre sous la ville et à quelles fins, serait préjuger de nos capacités d'investigation limitées aux seuls témoins qu'on y ait trouvés : tessons de poteries dont les plus anciens remontent à la période romaine, charbons, débris de verre irisés par le temps, éléments de sculptures et graffitis, déchets organiques, ustensiles variés autant qu'hétéroclites.

Passé les caves du premier niveau, où veillent en vigiles les vestiges des fûts et des bouteilles, les cercles rouillés des barriques ou la tour menaçante d'un hérisson, on s'enfonce plus profondément et plus loin encore dans des salles voûtées comme des cachots, muettes comme des oubliettes, humides comme des culs de basses-fosses... On s'approche du cœur de la ville qu'on sent battre sourdement comme une bête qui ronflerait et qu'on craindrait de réveiller.

Au fond de ces réduits, soutes du temps des guerres et des grandes calamités, refuges, places imprenables à moins que d'y être enfumé comme des blaireaux, ou ennoyé comme des rats, on voit des niches creusées dans les parois pour y placer des lumignons . On voit des goulets raccordés par des lunettes comme celles des guillotines pour passer la tête et surveiller le vis-à-vis ; des trous, qui remontent de la voûte vers la surface comme le tuyau d'un scaphandrier pour y chercher l'air ; des puits d'accès et d'extraction des terres ; des feuillures creusées à même le tuf, faites tout exprès pour recevoir des portes ou des grilles depuis longtemps disparues. On voit des traces de coffrages et des bacs, comme des sarcophages ; on voit des placards ménagés dans les parois, pourvus de saignées pour y glisser des étagères ; de petites cavités demi sphériques; des arrachements de gonds ; des logements de loquets, de chevillettes et autres coulisseaux...

J'ai rencontré dans le quartier des vieilles boucheries ces crocs menaçants qu'on appelle « dents de loups » destinées à suspendre les viandes et fichées dans la pierre par de solides pitons. J'ai trouvé des pics et des tenailles rouillés, des lames de scies... tout l'attirail de l'inquisiteur bien disposé à vous écorcher quoique rongé par la causticité des saloirs.

Par-delà ces témoins profanes et aux niveaux les plus profondément enfouis, il arrive qu'on découvre, si l'on est bon observateur, des traces qui peuvent mettre sur des pistes où cheminer. On y puisera matière à s'interroger. J'en ai, pour ma part, trouvé quelques-unes. Et parce que le souterrain, dans le subconscient, occupe la place de la poterne au pied du château, par lui on s'échappe, quand la place est prise.

Dire où conduit la galerie que l'on a choisi serait présomptueux et trahir le rêve ; on peut aussi penser qu'elle ne conduit nulle part, comme ces chemins qui s'enfoncent au milieu des bois dans le « non frayé »... C'est un secret jalousement gardé et l'on pourra toujours, sur le chapitre, questionner le corbeau protégé de Mercure, oiseau fort bavard comme on sait, ou la taupe, beaucoup moins loquace, mais plus versée dans la science chthonienne, ou même encore l'ornithorynque difficile à dérider, à moins d'avoir la chance de rencontrer sur le chemin Jean Amadieu Phébus d'Auberhodes, le cavalier bleu.

J'ai passé pour ma part des heures dans l'antre de Pluton à me blanchir au nitre de ses voûtes, à respirer l'odeur de la terre, à projeter, au faisceau de ma lampe, l'ombre des piliers et des colonnes sur les parois griffées de coups de pics...

J'ai cheminé dans des couloirs étroits, rampé dans des boyaux tortueux, passé des goulets, escaladé des montagnes d'éboulis, sondé des puits, suivi des aqueducs où l'eau claire et glacée coule dans les radiers sur un sable aussi fin que de la farine.

J'ai frappé à la porte d'Hadès, questionné Eaque, Minos et Rhadamanthe...

J'ai dessiné ces caves en voie de comblement, ces cryptes oubliées et ces repères d'outre temps dans l'esprit des gravures sur bois pour en garder l'âme forte.

J'ai remonté à la surface, en souvenir des Sages, une petite fiole de VITRIOL, pour vous tenter...

« Il faut que tu entendes que je suis descendu des régions céles-

tes et suis tombé ici-bas, en ces cavernes de la Terre, où je me suis

nourri un espace de temps ; mais je ne désire rien de plus que d'y

retourner ; et le moyen de ce faire c'est que tu me tues et puis

que tu me ressuscites, et de l'instrument que tu me tueras, tu me

ressusciteras ».

(Le Lyon Vert ou l'œuvre des Sages de Jacques TESSON.)

12:33 Publié dans carnet de route | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : souterrains, edgar poë, radier, crypte, chauve souris

07/05/2010

7 MAI 1887

Naissance d'Henri POURRAT à Ambert dans le Puy-de-Dôme le 7 mai 1887

« C'était, dit la vieille, au temps du grand Napoléon, et quand on commença de faire la guerre en Espagne... », ainsi commence la première pause de la première veillée de Gaspard des Montagnes d'Henri Pourrat.

« Le plus loin dont il me souvienne, c'est 1815, l'année que les étrangers vinrent à Paris, et où Napoléon, appelé par les messieurs du château de l'Herm « l'ogre de Corse », fut envoyé à Sainte-Hélène, par delà les mers... », ainsi commence Jacquou le Croquant d'Eugène Le Roy.

« Et voici Pauline au haut des trois marches, encore en larmes, qui sourit.

Puisqu'il en fut ainsi... », ainsi s'achève le premier ;

« Et, dans une pleine quiétude d'esprit, demeuré le dernier de tous ceux de mon temps, rassasié de jours comme la lanterne des trépassés du cimetière d'Atur, je reste seul dans la nuit, et j'attends la mort. », ainsi s'achève le second...

L'un et l'autre ont tiré de leur sol la substance de leur œuvre et s'il existe entre ces deux histoires quelques points communs, Gaspard doit sans doute beaucoup plus aux légendes du terroir et au mythes qui en font une véritable épopée que Jacquou le croquant plus axé sur une critique de la société rurale du XIXème siècle.

Par ailleurs Henri Pourrat a construit son Grand Œuvre dans le temps et il est juste de dire que Gaspard des Montagnes véhicule la transmission d'une sapience populaire éternelle.

Henri Pourrat a recueilli patiemment la matière de son oeuvre en quêteur attentif, dans la tradition orale de son pays, comme Elias Lönnrot l'a fait du Kalevala ; il l'a transcrite dans un style imagé qui n'appartient qu'à lui, pétri dans la terre auvergnate à l'eau des sources vives, et cuite au grand soleil de la montagne.

Comme le fait remarquer son biographe Pierre Pupier, il existe dans Gaspard un « ordre intérieur » qu'il convient de décrypter « à plus haut sens », et il poursuit : « Pourrat avait beaucoup écouté toutes ces choses depuis longtemps racontées dans la campagne ambertoise, et même de plus loin venues se fondre aux vieux contes. Il en a tiré « l'histoire à cent histoires » dont parle le Congé de Gaspard. Des données brutes de la tradition orale, il fallait passer à l'écriture, trouver une forme accordée à la substance de l'œuvre et ainsi créer une « poétique »... La geste de Gaspard est une épopée rustique.

Pour cela il fallait trouver une écriture : ce fut ce style oral-écrit que l'on a pu appeler « le vert parler d'Henri Pourrat ».

Quand j'ai découvert Gaspard des Montagnes, l'impression que me laissa la lecture de l'ouvrage fut si forte, que je n'eus de cesse de découvrir l'endroit où elle était censée avoir eu lieu. Je partis donc en Livradois sur les traces de Gaspard et d'Anne-Marie Grange... Je trouvai dans les bois de Saint Amand Roche Savine le « château des sept portes », je rôdai alentour de ce qui subsistait des Escures, je montai à Pierre sur Haute... Je fis, en deux jours le plein de souvenirs et compris à quel point cette histoire restait vivante, par là sa force, et c'est tout l'art d'Henri Pourrat d'avoir su lui donner ce souffle de vie.

Voici quelques lignes tirées des premières pages de Gaspard et qui précèdent « la nuit terrible d'Anne-Marie Grange » :

« Elles n'ont rien de trop gai, les forêts qui s'en vont sur ces plateaux, du côté de la Chaise-Dieu. Des sapins, des sapins, des sapins, jamais une âme. Les chemins sablonneux s'enfoncent de salle obscure en salle obscure, parmi la mousse et la fougère, sous ces grandes rames balançantes. Les grappes du sureau rouge tirent l'œil, ou bien quelque pied de digitale pourprée. Il y a des endroits où le soleil semble n'avoir point percé depuis des mondes d'années : c'est sombre, c'est noir, c'est la mort. Une forêt comme celle de la complainte de sainte Geneviève de Brabant, où des ermites peuvent vivre solitaires et qu'on imagine pleine de loups, de renards, de blaireaux. A dix pas, sait-on ce qui se ce cache derrière ces fûts gercés des arbres où la résine met des traînées de suif ? Tout remue, mais remue à peine. Tout est silence, mais un silence traversé de vingt bruits menus. Une belette qui se sauve, un souffle de vent dans la feuille des houx, une fontaine qui s'égoutte derrière la roche. Et lorsque le sentier monte en tournant sous le couvert, à travers les masses de pierres détachées, dans le désordre des sapins penchés sur leurs nœuds de racines, on croirait aller vers des cavernes de faux monnayeurs et de brigands. Pas une âme, et pourtant il semble que quelqu'un soit tapi par là en embuscade. Il faut avoir l'esprit bien fort pour ne pas se laisser gagner par la peur. »

Les Escures, bois de François Angeli

On est dans l'ambiance, celle d'un temps en effet où l'on savait goûter délicieusement les peurs aux veillées, à la lueur de l'âtre et à la lumière falote du chaleil ; et ce n'est point hasardeux si la nuit terrible d'Anne-Marie qui commence alors que la nuit tombe et que le vent se lève dans les sapins, est annoncée par cette précision :

«Il paraît que même dans un noir de poix la présence d'une personne se marque par une sorte de phosphorescence au blanc de ses yeux. Et on a nommé cette histoire l'histoire des Yeux Blancs, parce qu'on raconte que Zulime, lorsqu'elle s'était baissée pour regarder sous le lit, aurait vu dans ce fond de nuit luire deux yeux grands ouverts sur elle... »

Henri Pourrat ébauche Gaspard des Montagnes en 1918 et l'achève en 1931 ; la genèse de ce gros ouvrage, paru au cours du temps en plusieurs livrets lui aura donc prix treize années, treize années de quête et d'assemblage qui furent assurément propices à la transformation intérieure de cet homme qui avait le « sens de la terre » et conséquemment, pourrait-on ajouter, celui du ciel.

Les contes parurent par la suite en treize tomes édités par Gallimard. Ils furent repris dans une édition illustrée et regroupés par thème, chez le même éditeur en 7 volumes, sous la direction de Claire Pourrat entre 1977 et 1986: Le Diable et ses diableries, Les Brigands, Au Village, Les Amours, Les Fées, Le Bestiaire, Les Fous et les sages.

Tous les contes commencent par le traditionnel « Il y avait une fois ». Il est souvent question du Diable et du Bon Dieu ; le premier apparaît sous diverses formes et sous divers noms dont ceux de Barraban, Rapatou ou Ricouquin, et quand ce n'est pas l'un d'eux, c'est tout bonnement le Diable. Les mots et leur arrangement sont non seulement savoureux, ils sont magiques, en ce sens qu'ils vous font voir les choses sous ce qu'elles pourraient être ou qu'elles sont peut être, savoir ? Tel rocher dont on voit le dos moussu, là-bas, en lisière du bois, n'est-il pas plus qu'un rocher ? quelque bête endormie, dont on soupçonne, en soi, la présence maléfique. Car l'art du conte n'est-il point de réveiller ce qui dort au fond de nous de profondément endormi dans les cavernes abyssales de l'inconscient collectif ?

Encore faut-il avoir la manière de les conter, et celle de Pourrat est unique :

« Il y avait une fois une fille si blanche que quand elle buvait, on voyait le vin lui couler tout au long de la veine. »

« Il y avait une fois, eh bien, il y avait le diable. Et il en faisait tant et plus, en ce vieux temps. »

« Il y avait une fois une poule noire... Il n'y en a pas tellement, de poules noires, toutes noires. »

« Il y avait une fois un garçon... Mais je commence l'histoire comme un conte... Ha, pas du tout ! C'est une histoire. Tout ce qu'il y a de plus histoire. »

« Il y avait une fois le Barraban. Vous savez qui : le cornu. Les sorcières le nommaient le Barraban, par amitié ! »

« Il y avait une fois... C'était la grande fois, celle du premier Noël. »

Il est des tournures qu'on n'oublie pas, dans « Le conte du chauche-vieilles », Pourrat explique à sa manière ce qu'est ce cauchemar :

« On l'appelle chauche-vieilles parce qu'il s'assoit sur le bréchet des vieilles femmes et les chauche, les foule, jusqu'à les étouffer. Certaines qui ont osé le tâter, disent qu'il est tout velu et de poil assez doux, mais sa masse pèse plus que du plomb. »

Et dans « Le conte de l'homme fort et de la birette » il nous explique ce qu'est cette façon de bête :

« Un jour, un peu tard, sur le soir - et tard aussi dans la saison -, il revenait d'une foire en montagne. Il avait coupé par le bois, pour profiter du clair de lune.

Tout à coup, devant lui, sur le chemin, il voit une manière de longue bête blanche. Ni loup ni chèvre, ni chien ni chat : une birette.

Bête si l'on veut, qui n'a que l'apparence d'une bête. Sa peau, on dit qu'elle la cache dans quelque niche, au fond d'un arbre creux. Dès qu'elle l'a vêtue et lacée, elle est birette ; et alors, et alors... »

Dans celui de « Marion, Mariette et la marâtre », il est question d'une chienne garelle qui est une chienne de pouvoir : «... elle n'avait que ce mot de chienne garelle à la bouche. Garelle, comme on dit garous les loups sorciers à poil hérissé qui courent de nuit les pacages. »

Mais c'est une chienne, moins terrifiante que la chose sur laquelle butte le Pipette du « conte de la pache avec la diablesse » : « Tout à coup, et il manqua de trébucher et de s'allonger, il a donné dans quelque chose : il ne sut même pas ce que c'était d'abord. On aurait dit d'une de ces pelotes de broussailles, de branches mortes, et de ronces qu'on fait en émondant les haies, quelques ramas d'épines comme les gamins en traînent au feu de joie pour le dimanche des brandons.

Ou bien d'une araignée, d'une bête garelle, toute en poils, toute en pointes, toute en pattes. Et des mèches grises et des griffes noires. Une femme peut-être, mais plus barbue qu'une bique et quelque peu harpie. »

Et dans ces histoires du vieux temps, jamais la drôlerie n'est absente ; elle fait partie de la farce de l'existence qui n'est qu'une tragi-comédie renouvelée. Cette drôlerie, on la rencontre chez Alexandre Vialatte, l'ami de toujours, qui l'exprime d'une autre façon, cachant un sentiment tragique de la vie qu'on ne retrouve pas chez Henri Pourrat. Chez ce dernier le sentiment religieux l'emporte sur le scepticisme.

Henri Pourrat est mort dans la souffrance de son cancer mais dans l'assurance de la grâce, le 16 juillet 1959 à Ambert vers 22 heures ; ne disait-il pas lui-même dans « Le Blé de Noël » :

« Mais la mort n'est qu'une apparence. Tout est profond et tout est simple. »

Oui, tout est simple... C'est nous, qui compliquons.

Voici, pour saluer sa mémoire, le poème qu'il écrivit sur « le vent de la montagne » :

« Le vent qui souffle à travers la montagne

Me rendra fou.

Je veux partir, je veux prendre la porte,

Je veux aller

Là où ce vent n'a plus de feuilles mortes

A râteler

Plus haut que l'ombre aux vieilles salles basses

Où le feu roux

Pour la veillée éclaire des mains lasses

Sur les genoux ;

Aller plus haut que le col et l'auberge

Que ces cantons

Où la pastoure à la cape de serge

Paît ses moutons ;

Que les sentiers où chargés de deux bannes

Sous les fayards,

Le mulet grimpe au gris des feux de fanes

Faisant brouillard.

Ce vent me prend, me pousse par l'épaule,

Me met dehors,

La tête en l'air, le cœur à la venvole,

Le diable au corps.

Il faut partir et prendre la campagne

En loup-garou :

Le vent qui souffle à travers la montagne

M'a rendu fou.

Orientations de lecture

D'Henri Pourrat :

- Gaspard des Montagnes

- Le Trésor des Contes

- Dans l'herbe des trois vallées

- Le Meneur de loups

- Le secret des compagnons

- Georges ou les journées d'Avril

- Vent de mars

- Le chasseur de la nuit

- Le blé de Noêl

Sur Henri Pourrat :

Pierre Pupier : Henri Pourrat et la grande question (Sang de la terre)

09:41 Publié dans Portraits | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri pourrat, gaspard des montagnes, escures, auvergne, contes

06/05/2010

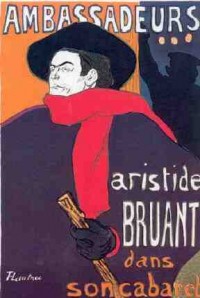

6 MAI 1851

Le 6 mai 1851 naquit à Courtenay dans le Loiret, Aristide BRUANT « Chansonnier populaire » comme il aimait à se qualifier lui-même. Ce « petit gars du Gâtinais » résume sa carrière dans la préface qu'il écrivit en 1924 pour son recueil de poèmes « Dans la rue », peu de temps avant sa mort survenue à Paris le 11 février 1925, dans sa soixante-quatorzième année.

Avec Aristide Bruant, c'est toute la face cachée de la « Belle époque » qui surgit au grand jour : celle des bouges et de la misère, des galeux et des sans logis, des « repasseuses » et des « surineurs », des grelotteux, des loupiots et des quat'pattes... Ce petit peuple, que charrient les égouts de la bourgeoisie du Second Empire, il le découvre en 1863, quand la famille, contrainte de vendre ses terres à la suite de mauvais placements quitte son Gâtinais natal pour venir s'installer à Paris. Ils y connaîtront la dèche qui les pousse à déménager chaque année, de 1863 à 1868. On finira par s'installer dans un réduit de plus en plus étroit au 63 rue de Montreuil.

Le chef de famille, qui passe plus de temps dans les estaminets qu'à la maison décide que son fils, rentré du lycée de Sens, sera clerc d'avoué, autrement dit « saute-ruisseau » et contribuera par là à soutenir sa famille. Bien vite, on déchante, cette charge de sous-fifre qui ne consiste, pour l'essentiel, qu'à monter et descendre des escaliers les bras chargés de colis, ne convient pas au jeune Aristide. Qu'importe, on lui trouvera une profession plus reluisante : il sera apprenti bijoutier ! Et en 1870, Monsieur Lenormand, son employeur, lui délivre un certificat d'aptitudes.

Cet épisode n'est pas sans nous rappeler les tribulations du jeune Ferdinand de « Mort à Crédit » chez Lacloche. Ni l'un ni l'autre, à l'évidence, n'étaient fait pour ça et ils le prouveront, en gagnant tous deux la postérité par leur seul talent...

Il passe la guerre à Courtenay où son patriotisme le pousse à s'engager dans une compagnie franche ; que peuvent faire soixante-dix guerriers contre l'armée prussienne, sinon se résigner à la défaite de la patrie ?

De retour dans la capitale soumise, passant de bijouterie en bijouterie, il additionne les certificats ; c'est alors qu'il va se familiariser avec le milieu qui le rendra célèbre : celui de la truanderie, de la prostitution et des miséreux.

Entre temps, la bijouterie ne le passionnant guère, il décide d'opter pour l'Administration et adresse une demande à la Compagnie des Chemins de Fer du Nord où il est admis en 1875. La famille respire et, dès qu'elle le peut, Madame Bruant s'empresse de régler ses dettes ; on s' empresse aussi de changer de logis, et c'est au 63 du cours de Vincennes qu'on loue un appartement où l'on restera, pour la première fois, pendant quatre ans !...

Aristide profite de sa nouvelle situation pour approfondir le milieu de la classe ouvrière et de la pègre qui lui devient bien vite familier : il apprend son langage et ses lois, il y noue des amitiés, il s'intéresse de près à l'argot, au « largonji » ; il déchiffre Villon, son inspirateur, son grand ancêtre, le chantre des cagots et des sabouleux. Comme lui, il joue de la plume et, trouvant son inspiration au gré de ses fréquentations, écrit et chante devant la porte des gargotes ; il est remarqué et va auditionner... « Paulus est dans la salle ! il est venu entendre Bruant ! »

C'est décidé, il sera artiste ! Et au désespoir de sa mère qui le voit démissionner des Chemins de Fer du Nord, délaissant une retraite assurée, il répond : « Je suis lancé et rien ne m'arrêtera. Que peux-tu craindre ? »

Mais, comme il l'écrit lui-même dans sa préface à « Dans la Rue » :

« Le temps était arrivé pour le petit gars de faire son service militaire. Incorporé au 113ème de ligne, il fut dirigé, au printemps, avec les conscrits de sa classe, sur la garnison de Melun où il s'habitua vite à sa nouvelle existence. Dès la première semaine, il avait composé la « Marche du 113e » et la chantait au milieu de son escouade, en allant à l'exercice dans le « Pré Chamblin ». Le « colon » l'ayant entendu le fit appeler ; il l'exempta de corvées et l'envoya dans les chambrées, avec l'ordre d'apprendre le refrain entraînant aux troupiers de toutes les compagnies.

A l'automne le jeune soldat eut la joie de partir pour son pays natal où le 113e devait faire les grandes manœuvres. Quand, dans la brume du jour naissant, il entendit la vieille route de France résonner sous le pas cadencé des hommes qui chantaient : V'là l' Cent treizièm' qui passe... un sursaut d'orgueil le redressa. Il était fier, le petit gars, de « compter » comme « animateur » dans cette phalange qui a pour mission la garde du drapeau et la défense de la patrie ! »

Des chansons militaires et des chansons de marche, Bruant en écrira plus d'unes et l'on s'étonne qu'un Pierre Delalande, à la faveur d'une émission de la série TV « Bonnes adresses du passé », ait vu dans ce caractère celui d'un antimilitariste ! Anarchiste ? sans doute, mais l'un n'exclut pas l'autre ; rappelons nous l'observation de Proudhon : « la plus haute perfection de la société se trouve dans l'union de l'ordre et de l'anarchie ». Et Bruant, assurément était un homme d'ordre qui voyait bien que les choses n'étaient pas à leur place.

Quand il perdra son fils, le capitaine Bruant tombé au Champ d'Honneur, il ne crachera pas sur le Drapeau à l'ombre duquel, comme il nous le rappelle, cet « officier d'élite qui a fait preuve, en toutes circonstances, des plus belles qualités de bravoure, de sang froid et de conscience », repose...

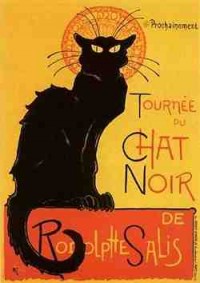

Le Bruant connu du grand public c'est celui des cabarets, et d'abord du Chat Noir de Rodolphe Salis, boulevard de Rochechouart, où il se produisit dès 1881 - au milieu des adeptes qu'étaient Villiers de l'Isle Adam, Rollinat, Jules Jouy, Caran d'Ache, Alphonse Allais - dans le costume de scène qu' immortalisa son ami Toulouse-Lautrec : veste et pantalon de velours noir, chapeau de feutre à large bord, cape et bottes de cuir et, pour rehausser le tout, grande écharpe rouge autour du cou.

C'est à l'occasion de sa réception chez Salis que Bruant composa le « Chat Noir » :

« Je cherche fortune

Autour du Chat Noir

Au clair de la lune

A Montmartre, le soir. »

A la suite d'une rixe qui dégénéra en assassinat, Salis déménagea du boulevard Rochechouart en 1885 et mit en vente le Chat Noir que Bruant racheta et transforma en cabaret du Mirliton. C'est là qu'allait s'édifier la renommée de celui dont Jeanne Landre, dans le beau livre qu'elle lui a consacré, dit qu'il « porta l'invective à la hauteur d'une institution ».

On allait voir Bruant pour entendre ses chansons de barrières et se faire engueuler, et on en redemandait !

Voilà de quoi ravir la bonne société qui se pressait à la porte, comme aussi les marlous ; d'autant que le chansonnier se produisait souvent un bâton en main pour « pousser sa gueulante » et insulter les nouveaux venus. Le maître des lieux tutoyait sans vergogne les uns et les autres et bien sûr, avec un malin plaisir les bourgeois, ceux « qu'ont leurs titres en caisses » ou « descendent des vieux tableaux ».

On en gardait un bon souvenir et on y revenait ; à tel enseigne qu'Edouard VII, se souvenant des soirées du prince de Galles demanda un jour au conservateur du Musée Carnavalet : « Et Bruant, que devient-il ? »

Au Mirliton se retrouvaient les fidèles du maître des lieux : Toulouse-Lautrec, Steinlen, Courteline, Villiers de l'Isle Adam, Mallarmé, Richepin, Banville, Zola, Anatole France, Barrès, Jules Lemaître et Camille de Sainte Croix qui reçut la charge de « rédacteur en chef » du journal que fit paraître Bruant et qui portait le nom de son cabaret...

En juin 1892 il se produisit au concert des Champs Elysées où il fit salle comble. Sa renommée dépassa les frontières ; elle le poussa à partir de 1895 à faire des tournées en France et à l'étranger. Madame Bruant mère n'avait plus à s'inquiéter du terme ! Elle occupa le logement au-dessus du Mirliton où elle prit soin du petit Aristide, né en 1883, sans avoir à regretter la démission des Chemins de Fer du Nord de son fils !

C'est à la faveur d'une saison au Mont Dore qu'il fit la connaissance de Mathilde Tarquini d'Or, dont il allait s'éprendre et qui partagera sa vie en dépit des longues séparations que lui imposait son titre de cantatrice. Bruant en souffrira et le déplorera. On trouve la sensibilité de l'homme tout entière dans une correspondance rapportée par Jeanne Landre et adressée à Mathilde, du Château de Courtenay en novembre 1897 et où il est question de la mort de sa chienne :

« Pili n'est plus, ma chère mignonne, c'est un gros chagrin pour moi. Je suis obligé de me faire violence pour ne pas pleurer comme un enfant. Tu sais que j'étais attaché à cette bonne petite bête qui m'aimait depuis quinze ans...

Elle ne viendra plus nous attendre à la gare, au retour, notre vieille Pili !

Elle est morte ce matin à huit heures. J'ai reçu son dernier soupir en l'embrassant... Toute la nuit, j'ai entendu un petit souffle douloureux qui me faisait mal. C'est terrible de voir retourner au néant un être que l'on aime et qui vous a aimé !

Je l'ai ensevelie moi-même, dans une boîte, avec le morceau de couverture que tu lui avais donné et une de mes vieilles chemises rouges...

Toute la nuit j'ai pensé à nous deux, à nos séparations qui nous prennent nos plus beaux jours, pour arriver à quoi, bon Dieu ? A cela ! Car enfin, nous mourrons aussi, ma chère mignonne, et quelle douleur pour celui qui restera ! C'est à n'y penser jamais... »

Retiré sur ses terres du Gâtinais, où sa fortune lui permit de racheter le château et de faire construire le domaine de Liffert, le « petit gars » de Courtenay retrouva sa jolie rivière, son clocher et ses promenades dans les bois.

C'est à Liffert qu'il apprendra la nouvelle tant redoutée de la mort de son fils, fauché par la mitraille le 16 avril 1917 à l'attaque du plateau de Craonne. A soixante six ans, Bruant est un homme abattu ; il ne lui reste plus que huit ans à vivre au cours desquels il trouvera la force, poussé par ses admirateurs, de faire une dernière tournée, en 1924, avant de tirer sa révérence et de rendre à son tour les armes.

Il faut mettre au palmarès de cet homme hors du commun plus de 150 chansons et poèmes qui furent autant de succès, et onze romans populaires écrits en collaboration, à partir de 1908.

Il nous reste de lui sa voix grâce aux enregistrements effectués en 1910. Et c'est elle qu'il faut écouter avant celle de ses interprètes de talent que furent Germaine Montéro, Patachou, Cora Vaucaire, Marc Ogeret ou François Béranger. Parce que la voix de Bruant est unique, elle nous le restitue dans sa vérité ; elle vient d'un temps, comme l'écrit Céline en évoquant la vieille Henrouille : « Où le petit peuple n'avait pas encore appris à s'écouter vieillir. »

Ainsi s'édifia la gloire de celui qui, revendiquant l'honneur d'être le « chansonnier populaire » fit apposer en plaque émaillée ce titre de noblesse sur la porte de la petite maison qu'il acheta sur la Butte, à l'angle de la rue Cortot et de la rue Saint-Vincent, en face du Lapin Agile.

Apportons pour conclure ce témoignage d'Henri Béraud, mentionné par Jeanne Landre :

« Debout, aussi ému que nous-même, les poings enfoncés dans les poches de sa veste de roulier, il ne formait, au milieu de la scène, qu'une tache de brun velours. Et, sans faire un pas, il nous conduisait de Belleville aux Batignolles, des Batignolles à la Bastille ; quelques versets de psaumes dans un argot quasi mort, des traits courts et vifs, toute la ville monstrueuse vivait, des égouts aux cheminées ; et l'on comprenait alors, jeunes et vieux, que cette chanson-là c'est la chanson des pauvres et que la rudesse de Bruant cache (comme toujours !) un cœur de brave homme, un cœur qui bat, en vérité, selon l'inimitable rythme du cœur populaire. »

Les Editions Seghers publièrent, en 1962, un choix de poèmes tirés de « Dans la Rue » ; voici la fin du dernier : « Grelotteux », en guise d'épitaphe :

« J' vas crever, j'ai la chair de poule,

C'est fini... tirez les rideaux.

Bonsoir la soc'..., mon vieux Alponse,

I' vaut p' t'êt' mieux qu' ça soy' la fin ;

Ici-bas, quoi qu'j'étais ? un gonce...

Là-haut j' s' rai p' t' êt' un séraphin. »

Aristide Bruant repose au cimetière de Subligny, non loin de Sens.

Orientations de lectures:

Aristide BRUANT: Dans la Rue (2 vol. Rey 1925) et Sur la Route.

Oscar METENIER: Aristide Bruant.

Alexandre ZEVAES: Aristide Bruant.

Jeanne LANDRE: Aristide Bruant (Nouvelle Société d'Edition, 1930).

Louise Rypko SCHUB: La chanson naturaliste "Aristide Bruant ou le revers de la Belle Epoque", communication faite pour le XXVIIe congrès de l'Association Internationale des Etudes Française, New-York juillet 1975.

13:44 Publié dans Portraits | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aristide bruant, courtenay, chat noir, mirliton, gâtinais, steinlen