06/05/2010

6 MAI 1851

Le 6 mai 1851 naquit à Courtenay dans le Loiret, Aristide BRUANT « Chansonnier populaire » comme il aimait à se qualifier lui-même. Ce « petit gars du Gâtinais » résume sa carrière dans la préface qu'il écrivit en 1924 pour son recueil de poèmes « Dans la rue », peu de temps avant sa mort survenue à Paris le 11 février 1925, dans sa soixante-quatorzième année.

Avec Aristide Bruant, c'est toute la face cachée de la « Belle époque » qui surgit au grand jour : celle des bouges et de la misère, des galeux et des sans logis, des « repasseuses » et des « surineurs », des grelotteux, des loupiots et des quat'pattes... Ce petit peuple, que charrient les égouts de la bourgeoisie du Second Empire, il le découvre en 1863, quand la famille, contrainte de vendre ses terres à la suite de mauvais placements quitte son Gâtinais natal pour venir s'installer à Paris. Ils y connaîtront la dèche qui les pousse à déménager chaque année, de 1863 à 1868. On finira par s'installer dans un réduit de plus en plus étroit au 63 rue de Montreuil.

Le chef de famille, qui passe plus de temps dans les estaminets qu'à la maison décide que son fils, rentré du lycée de Sens, sera clerc d'avoué, autrement dit « saute-ruisseau » et contribuera par là à soutenir sa famille. Bien vite, on déchante, cette charge de sous-fifre qui ne consiste, pour l'essentiel, qu'à monter et descendre des escaliers les bras chargés de colis, ne convient pas au jeune Aristide. Qu'importe, on lui trouvera une profession plus reluisante : il sera apprenti bijoutier ! Et en 1870, Monsieur Lenormand, son employeur, lui délivre un certificat d'aptitudes.

Cet épisode n'est pas sans nous rappeler les tribulations du jeune Ferdinand de « Mort à Crédit » chez Lacloche. Ni l'un ni l'autre, à l'évidence, n'étaient fait pour ça et ils le prouveront, en gagnant tous deux la postérité par leur seul talent...

Il passe la guerre à Courtenay où son patriotisme le pousse à s'engager dans une compagnie franche ; que peuvent faire soixante-dix guerriers contre l'armée prussienne, sinon se résigner à la défaite de la patrie ?

De retour dans la capitale soumise, passant de bijouterie en bijouterie, il additionne les certificats ; c'est alors qu'il va se familiariser avec le milieu qui le rendra célèbre : celui de la truanderie, de la prostitution et des miséreux.

Entre temps, la bijouterie ne le passionnant guère, il décide d'opter pour l'Administration et adresse une demande à la Compagnie des Chemins de Fer du Nord où il est admis en 1875. La famille respire et, dès qu'elle le peut, Madame Bruant s'empresse de régler ses dettes ; on s' empresse aussi de changer de logis, et c'est au 63 du cours de Vincennes qu'on loue un appartement où l'on restera, pour la première fois, pendant quatre ans !...

Aristide profite de sa nouvelle situation pour approfondir le milieu de la classe ouvrière et de la pègre qui lui devient bien vite familier : il apprend son langage et ses lois, il y noue des amitiés, il s'intéresse de près à l'argot, au « largonji » ; il déchiffre Villon, son inspirateur, son grand ancêtre, le chantre des cagots et des sabouleux. Comme lui, il joue de la plume et, trouvant son inspiration au gré de ses fréquentations, écrit et chante devant la porte des gargotes ; il est remarqué et va auditionner... « Paulus est dans la salle ! il est venu entendre Bruant ! »

C'est décidé, il sera artiste ! Et au désespoir de sa mère qui le voit démissionner des Chemins de Fer du Nord, délaissant une retraite assurée, il répond : « Je suis lancé et rien ne m'arrêtera. Que peux-tu craindre ? »

Mais, comme il l'écrit lui-même dans sa préface à « Dans la Rue » :

« Le temps était arrivé pour le petit gars de faire son service militaire. Incorporé au 113ème de ligne, il fut dirigé, au printemps, avec les conscrits de sa classe, sur la garnison de Melun où il s'habitua vite à sa nouvelle existence. Dès la première semaine, il avait composé la « Marche du 113e » et la chantait au milieu de son escouade, en allant à l'exercice dans le « Pré Chamblin ». Le « colon » l'ayant entendu le fit appeler ; il l'exempta de corvées et l'envoya dans les chambrées, avec l'ordre d'apprendre le refrain entraînant aux troupiers de toutes les compagnies.

A l'automne le jeune soldat eut la joie de partir pour son pays natal où le 113e devait faire les grandes manœuvres. Quand, dans la brume du jour naissant, il entendit la vieille route de France résonner sous le pas cadencé des hommes qui chantaient : V'là l' Cent treizièm' qui passe... un sursaut d'orgueil le redressa. Il était fier, le petit gars, de « compter » comme « animateur » dans cette phalange qui a pour mission la garde du drapeau et la défense de la patrie ! »

Des chansons militaires et des chansons de marche, Bruant en écrira plus d'unes et l'on s'étonne qu'un Pierre Delalande, à la faveur d'une émission de la série TV « Bonnes adresses du passé », ait vu dans ce caractère celui d'un antimilitariste ! Anarchiste ? sans doute, mais l'un n'exclut pas l'autre ; rappelons nous l'observation de Proudhon : « la plus haute perfection de la société se trouve dans l'union de l'ordre et de l'anarchie ». Et Bruant, assurément était un homme d'ordre qui voyait bien que les choses n'étaient pas à leur place.

Quand il perdra son fils, le capitaine Bruant tombé au Champ d'Honneur, il ne crachera pas sur le Drapeau à l'ombre duquel, comme il nous le rappelle, cet « officier d'élite qui a fait preuve, en toutes circonstances, des plus belles qualités de bravoure, de sang froid et de conscience », repose...

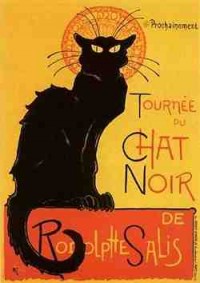

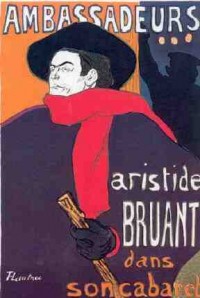

Le Bruant connu du grand public c'est celui des cabarets, et d'abord du Chat Noir de Rodolphe Salis, boulevard de Rochechouart, où il se produisit dès 1881 - au milieu des adeptes qu'étaient Villiers de l'Isle Adam, Rollinat, Jules Jouy, Caran d'Ache, Alphonse Allais - dans le costume de scène qu' immortalisa son ami Toulouse-Lautrec : veste et pantalon de velours noir, chapeau de feutre à large bord, cape et bottes de cuir et, pour rehausser le tout, grande écharpe rouge autour du cou.

C'est à l'occasion de sa réception chez Salis que Bruant composa le « Chat Noir » :

« Je cherche fortune

Autour du Chat Noir

Au clair de la lune

A Montmartre, le soir. »

A la suite d'une rixe qui dégénéra en assassinat, Salis déménagea du boulevard Rochechouart en 1885 et mit en vente le Chat Noir que Bruant racheta et transforma en cabaret du Mirliton. C'est là qu'allait s'édifier la renommée de celui dont Jeanne Landre, dans le beau livre qu'elle lui a consacré, dit qu'il « porta l'invective à la hauteur d'une institution ».

On allait voir Bruant pour entendre ses chansons de barrières et se faire engueuler, et on en redemandait !

Voilà de quoi ravir la bonne société qui se pressait à la porte, comme aussi les marlous ; d'autant que le chansonnier se produisait souvent un bâton en main pour « pousser sa gueulante » et insulter les nouveaux venus. Le maître des lieux tutoyait sans vergogne les uns et les autres et bien sûr, avec un malin plaisir les bourgeois, ceux « qu'ont leurs titres en caisses » ou « descendent des vieux tableaux ».

On en gardait un bon souvenir et on y revenait ; à tel enseigne qu'Edouard VII, se souvenant des soirées du prince de Galles demanda un jour au conservateur du Musée Carnavalet : « Et Bruant, que devient-il ? »

Au Mirliton se retrouvaient les fidèles du maître des lieux : Toulouse-Lautrec, Steinlen, Courteline, Villiers de l'Isle Adam, Mallarmé, Richepin, Banville, Zola, Anatole France, Barrès, Jules Lemaître et Camille de Sainte Croix qui reçut la charge de « rédacteur en chef » du journal que fit paraître Bruant et qui portait le nom de son cabaret...

En juin 1892 il se produisit au concert des Champs Elysées où il fit salle comble. Sa renommée dépassa les frontières ; elle le poussa à partir de 1895 à faire des tournées en France et à l'étranger. Madame Bruant mère n'avait plus à s'inquiéter du terme ! Elle occupa le logement au-dessus du Mirliton où elle prit soin du petit Aristide, né en 1883, sans avoir à regretter la démission des Chemins de Fer du Nord de son fils !

C'est à la faveur d'une saison au Mont Dore qu'il fit la connaissance de Mathilde Tarquini d'Or, dont il allait s'éprendre et qui partagera sa vie en dépit des longues séparations que lui imposait son titre de cantatrice. Bruant en souffrira et le déplorera. On trouve la sensibilité de l'homme tout entière dans une correspondance rapportée par Jeanne Landre et adressée à Mathilde, du Château de Courtenay en novembre 1897 et où il est question de la mort de sa chienne :

« Pili n'est plus, ma chère mignonne, c'est un gros chagrin pour moi. Je suis obligé de me faire violence pour ne pas pleurer comme un enfant. Tu sais que j'étais attaché à cette bonne petite bête qui m'aimait depuis quinze ans...

Elle ne viendra plus nous attendre à la gare, au retour, notre vieille Pili !

Elle est morte ce matin à huit heures. J'ai reçu son dernier soupir en l'embrassant... Toute la nuit, j'ai entendu un petit souffle douloureux qui me faisait mal. C'est terrible de voir retourner au néant un être que l'on aime et qui vous a aimé !

Je l'ai ensevelie moi-même, dans une boîte, avec le morceau de couverture que tu lui avais donné et une de mes vieilles chemises rouges...

Toute la nuit j'ai pensé à nous deux, à nos séparations qui nous prennent nos plus beaux jours, pour arriver à quoi, bon Dieu ? A cela ! Car enfin, nous mourrons aussi, ma chère mignonne, et quelle douleur pour celui qui restera ! C'est à n'y penser jamais... »

Retiré sur ses terres du Gâtinais, où sa fortune lui permit de racheter le château et de faire construire le domaine de Liffert, le « petit gars » de Courtenay retrouva sa jolie rivière, son clocher et ses promenades dans les bois.

C'est à Liffert qu'il apprendra la nouvelle tant redoutée de la mort de son fils, fauché par la mitraille le 16 avril 1917 à l'attaque du plateau de Craonne. A soixante six ans, Bruant est un homme abattu ; il ne lui reste plus que huit ans à vivre au cours desquels il trouvera la force, poussé par ses admirateurs, de faire une dernière tournée, en 1924, avant de tirer sa révérence et de rendre à son tour les armes.

Il faut mettre au palmarès de cet homme hors du commun plus de 150 chansons et poèmes qui furent autant de succès, et onze romans populaires écrits en collaboration, à partir de 1908.

Il nous reste de lui sa voix grâce aux enregistrements effectués en 1910. Et c'est elle qu'il faut écouter avant celle de ses interprètes de talent que furent Germaine Montéro, Patachou, Cora Vaucaire, Marc Ogeret ou François Béranger. Parce que la voix de Bruant est unique, elle nous le restitue dans sa vérité ; elle vient d'un temps, comme l'écrit Céline en évoquant la vieille Henrouille : « Où le petit peuple n'avait pas encore appris à s'écouter vieillir. »

Ainsi s'édifia la gloire de celui qui, revendiquant l'honneur d'être le « chansonnier populaire » fit apposer en plaque émaillée ce titre de noblesse sur la porte de la petite maison qu'il acheta sur la Butte, à l'angle de la rue Cortot et de la rue Saint-Vincent, en face du Lapin Agile.

Apportons pour conclure ce témoignage d'Henri Béraud, mentionné par Jeanne Landre :

« Debout, aussi ému que nous-même, les poings enfoncés dans les poches de sa veste de roulier, il ne formait, au milieu de la scène, qu'une tache de brun velours. Et, sans faire un pas, il nous conduisait de Belleville aux Batignolles, des Batignolles à la Bastille ; quelques versets de psaumes dans un argot quasi mort, des traits courts et vifs, toute la ville monstrueuse vivait, des égouts aux cheminées ; et l'on comprenait alors, jeunes et vieux, que cette chanson-là c'est la chanson des pauvres et que la rudesse de Bruant cache (comme toujours !) un cœur de brave homme, un cœur qui bat, en vérité, selon l'inimitable rythme du cœur populaire. »

Les Editions Seghers publièrent, en 1962, un choix de poèmes tirés de « Dans la Rue » ; voici la fin du dernier : « Grelotteux », en guise d'épitaphe :

« J' vas crever, j'ai la chair de poule,

C'est fini... tirez les rideaux.

Bonsoir la soc'..., mon vieux Alponse,

I' vaut p' t'êt' mieux qu' ça soy' la fin ;

Ici-bas, quoi qu'j'étais ? un gonce...

Là-haut j' s' rai p' t' êt' un séraphin. »

Aristide Bruant repose au cimetière de Subligny, non loin de Sens.

Orientations de lectures:

Aristide BRUANT: Dans la Rue (2 vol. Rey 1925) et Sur la Route.

Oscar METENIER: Aristide Bruant.

Alexandre ZEVAES: Aristide Bruant.

Jeanne LANDRE: Aristide Bruant (Nouvelle Société d'Edition, 1930).

Louise Rypko SCHUB: La chanson naturaliste "Aristide Bruant ou le revers de la Belle Epoque", communication faite pour le XXVIIe congrès de l'Association Internationale des Etudes Française, New-York juillet 1975.

13:44 Publié dans Portraits | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aristide bruant, courtenay, chat noir, mirliton, gâtinais, steinlen