30/09/2010

LE CHATEAU

Souvent, je vais voir le château. J’en suis éloigné d’à peine deux, trois kilomètres tout au plus. Je m’y rends par les chemins de traverse, sous l’ombre des charmes et des chênes centenaires. Je suis fidèle au rendez-vous ; c’est comme d’un pacte qu’on aurait signé tous les deux. On se retrouve tôt le matin, salué par les corneilles, et quelquefois le soir, à la tombée de la nuit, sous l’œil des chouettes et des hiboux…

Je m’installe au pied d’un chêne, un gros, au fond du parc, discrètement, en bordure du chemin, pas loin des piliers du portail effondré. C’est comme un rituel, il y entre du sacré, c’est la condition –et la permission- d’ouvrir la porte… De là, je l’ai bien en face le château, dans la perspective de la prairie plantée d’arbres remarquables. La façade à l’ordonnance classique, éclairée par les premiers rayons du soleil ou la clarté de la lune selon, déploie sa majesté au-dessus de la terrasse à balustres regardant le Sud. Tout paraît à l’abandon comme si on avait quitté l’endroit depuis longtemps ainsi qu’en témoignent les hautes herbes, et, cependant, à considérer le lieu, on le sent comme habité par la présence discrète d’une âme qu’on imagine éplorée en attente d’un être cher… Une âme qui se souviendrait des moments de bonheur auxquels elle serait resté fidèle, attendant, dans son arche de pierre blanche, le retour de l’Amour perdu…

Quand les vents de l’automne animent les basses branches du vieux chêne et que les corneilles obstinées poussent leurs cris plaintifs en tournoyant au-dessus de moi, tout m’apparaît d’un autre temps et c’est l’instant propice au « recueillement ».

C’est alors, que le lieu s’anime par féerie, devient familier, et se prête à « l’aventure ». Sans qu’il soit besoin de bouger de place, c’est à présent un « autre moi » qui traverse la prairie, se faufile par l’allée des buis entre les topiaires des ifs taillés en pyramides, et s’approche du porche qui s’ouvre sous la terrasse rattrapant le dénivelé du replat, entre les deux volées d’escaliers. Il passe la porte cloutée, ce « moi » subtil, sans avoir besoin de la pousser et, sous une voûte, s’avance d’un pas léger sur les lourdes dalles en calcaire jusqu’au bout du couloir, dans une odeur de cave et de futailles.

D’un côté, c’est la montée vers la cuisine, sous l’une des tours carrées qui cantonnent le corps de logis ; de l’autre, se succèdent la buanderie et puis les caves, s’enfonçant sous la cour d’honneur.

Les cuisines des châteaux m’ont toujours fasciné, et celle-là, dans le silence sépulcral de l’abandon, je l’imagine en pleine activité. Un feu d’enfer ronfle dans la grande cheminée autour de laquelle les mitrons s’activent à surveiller les lèches frites et le tourne broche. Pendues aux crémaillères, les lourdes marmites font chanter leurs couvercles sous la pression des bouillons qui s’énervent. Au fourneau tout rutilant de graisse, la cuisinière arrose quelque chapon dont la peau dorée crève en fusant sous la torture de la chaleur. La longue table d’office croule sous les victuailles : légumes du potager disposés en façon de nature morte et qu’on croirait tombés d’un tableau classique, luisantes carpes d’un vert métallescent virant à l’orangé sous le ventre , corbeilles chargées de fruits tachés de rousseurs, canes à lait, jattes remplies de crèmes et d’entremets, pains et gâteaux juste tirés du four, exhalant cette odeur à nulle autre pareille qu’ont les « laboratoires » de boulangerie.

Des lourdes poutres du plafond pendent à des crocs des chapelets de saucisses, du lard séché et ces jambons aux formes généreuses qu’on trouve dans les campagnes. En vis-à-vis, les cuivres polis suspendus à la servante au-dessus du buffet à hauteur de corps, renvoient l’image de leur habit cramoisi et lustré…

On a monté de la cave des flacons qu’on a disposés sur le potager devant la fenêtre ; ils délivrent, à la façon des vitraux, des rouges qu’on ne saurait imiter et qui sont l’apanage des vieux vins ; ils tiennent du rubis, de la spinelle, du grenat et du sang…

Laissons à regret le « ventre » du château, traversons l’office, et rejoignons, par le petit couloir de service, la grande entrée qui distribue de part et d’autre les salons et la salle à manger.

Aux murs, au sol, aux plafonds, partout, ce sont les siècles qui nous regardent. Toutes ces choses choisies dans un goût sûr pour le plaisir des yeux ou pour l’usage dorment ici dans le silence des tombeaux ; mais on sent bien qu’il suffirait d’un regard ami pour les réveiller. Alors, telle tapisserie de haute lisse lui dirait quelle dame la fit venir de la lointaine Flandre en ces terres reculées. Les tapis du Caucase et les galeries raconteraient les tribus nomade qui les ont tissés et quelles mains habiles les ont fait sortir de métiers primitifs depuis longtemps disparus… Ouvrons les buffets, les cristaux de bohême, les porcelaines de Sèvres des fabriques du Comte d’Artois n’aspirent qu’à retrouver leur place sur la longue table en noyer de la salle à manger. Elle n’attend que d’être dressée.

Sur la tablette des cheminées Louis XIV en brèche d’Alep ou en marbre de Carrare, sur celle des cheminées Pompadour rouge griotte ou noir de Belgique on a disposé des bustes, des pendules , des chandeliers ou des coupes en porcelaine fine. De haut en bas sont accrochés des tableaux et des gravures ; on y voit des natures mortes, des scènes de l’antiquité gréco-romaine dans le goût du Directoire, des paysages et des portraits… Il y en a partout, et surtout des gravures ! Elles tapissent la montée à l’étage par le grand escalier de pierre ; on en trouve dans les cabinets les plus reculés et dans la grande bibliothèque où se succèdent les portraits en taille-douce des généraux d’Empire et les « Métamorphoses » coloriées de Grandville, dans leurs cadres en acajou. Dans le prolongement de la bibliothèque aux rayonnages en chêne chargés des classiques aux reliures « à chardons », on a disposé un « cabinet de curiosités » comme il était d’usage d’en posséder un au siècle des « Lumières ». C’est un lieux bavard et magique à la fois en cela qu’il donne une image du monde au temps des découvertes savantes de l’époque : les vestiges de l’homme primitif y figurent disposés dans des vitrines, en l’espèce d’armes et d’outils en silex ramassés derrière la charrue et apportés par le paysan au châtelain ; sur des consoles des poteries romaines et des urnes sont alignées ainsi que des objets exotiques rapportés par d’audacieux explorateurs… On le voit, Boucher de Perthes et Déchelette y côtoient Stanley et Livingstone. Faut-il s’attarder sur les animaux empaillés mangés par les mites, les collections de coléoptères, l’herbier, les sulfures, l’énigmatique contenu des flacons bouchés à l’émeri et les cornues ? Ou faut-il, à grandes enjambées, gagner au plus vite le grenier en réservant les chambres pour la descente ?

C’est donc par le grenier qu’il convient de mettre un terme à l’exploration silencieuse du château. Comme dans tous les greniers délaissés des grandes demeures, les araignées et les souris y ont élu domicile. Elles y veillent sur des trésors depuis longtemps oubliés : vêtements d’une autre époque, rangés dans des malles tapissées de rayures, caisses emplies de papiers de famille, actes notariés, factures, registres, agendas… Cartons bourrés de livres d’école et de cahiers ; étagères, croulant sous le poids de la « Revue des Deux Mondes », de « l’Illustration » et de toute une succession d’almanachs calés par des boîtes à chaussures bourrées de cartes postales… Chambres de bonne dont on a du mal à pousser les portes tant on y a remisé de meubles et d’objets dont on ne voulait plus : lits bateaux, armoires, penderies, série de chaises et de fauteuils dépareillés vieilles armes et souvenirs militaires et toujours des cadres sans leur toiles ou des toiles sans leur cadres…

Faut-il, en redescendant, pousser la porte des chambres où n’y glisser qu’un œil, par crainte d’être surpris, de déranger, de violer une intimité qui ne nous appartient pas ? Il suffit de passer sans faire de bruit pour en savoir assez des joies et des drames qui s’y succédèrent, et dont les murs, n’en doutons pas, ont gardé l’empreinte….

Quand l’imagination seule s’autorise à percer le secret des lieux, il n’y a rien à craindre des dieux lares et des génies familiers… C’est ce que me dit le château toutes les fois que je vais le voir et c’est d’une autre citadelle, aussi, dont il me parle. L’accès en est moins aisé, quoique nous la connaissions mieux, en apparence, puisque nous « l’habitons », il convient de s’y aventurer avec prudence tant elle recèle de ruses et de pièges et pourrait, si l’on n’y prenait garde se comporter comme un monstre en nous avalant sans même que nous nous en apercevions…

« Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat,

Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère... »

20:18 Publié dans carnet de route | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : château, chêne, cuisine, imagination, grenier, boucher de perthes, silex, cabinet de curiosités

23/09/2010

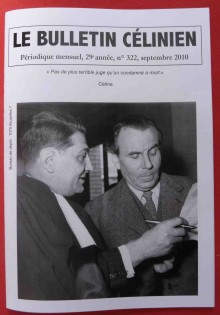

BULLETIN CELINIEN

Bulletin célinien N° 322

On trouvera dans cette livraison un texte des plus intéressants livré à la Revue célinienne en 1979 par Jean ROUGERIE. C’est à cet acteur de second rôle (qui tourna cependant dans plus de cinquante films), à cet homme de théâtre « indépendant », que l’on doit la première adaptation à la scène des « Entretiens avec le Professeur Y ». C’était en 1975, et le spectacle eut lieu à Antony, sur les planches du théâtre Firmin- Gémier qu’il dirigeait.

Comme le fait remarquer le texte, le titre n’allait pas de soi, et le risque était grand d’essuyer un échec, cependant, contre toute attente, la pièce reçut un accueil des plus chaleureux , au point que Jean Rougerie entreprit de la rejouer à trois reprises, en 1976, 1981 et 1986 sous le titre « Interviouve ». L’acteur y excella, tout autant que Jean Saudray qui lui donnait la réplique. Ceux de ma génération qui ont pu voir le téléfilm « Quatre-vingt-treize » réalisé par Alain Boudet en 1962 sur un scénario de Claude Santelli, se souviennent de Jean Saudray, l’inoubliable Halmalo de l’œuvre hugolienne. Il fit un « Professeur Y » des plus convaincant.

C’est par Paul Chambrillon -comme il le confesse dans l’article- que Jean Rougerie fit la connaissance de Céline. Et c’est par là, pourrait-on dire, que tout a commencé :

« On parle de tout avec Chambrillon. De Céline aussi. Il l’a connu (…) On écoute les chansons… évidemment, je me mets à lire Céline. C’est très beau, c’est très grand ! Admirable, émouvant ! Quel poète ! Lyrique ! Toujours lyrique !... Je ne parlerai pas de lui plus longuement… ce n’est pas l’envie qui m’en manque, remarquez… mais je ne suis pas critique (c’est bête mais chacun de nous l’a ressenti, n’est-ce-pas ?... vous avez vu les trois points… l’influence naturellement… Quand on vient de lire Saint-Simon, c’est pareil… On ne rêve plus que d’imparfaits du subjonctif, même pour écrire à son percepteur…)

Alors Rougerie est conquis, enthousiasmé, et, comme il le précise lui-même, le théâtre étant « un acte essentiellement amoureux », il montera la pièce en procédant à « quelques aménagements scéniques » et en se résignant à devoir couper la fin :

« Bien plus douloureuse fut ma décision de couper toute la fin qui n’est que récit fantastique, mais récit tout de même (…) Si on veut le rendre scénique, il faut le Châtelet. C’est une autre option. »

Jean Rougerie ne rencontra Céline qu’au travers de ses œuvres, mais il eut, grâce à Paul Chambrillon, le bonheur de pourvoir s’entretenir avec Madame Destouches :

« Madame Destouches est là, charmante, gentille comme il n’est pas possible. Elle vous écoute, vous répond mais, malgré elle, est mal rassurée… on lui donne l’impression qu’on veut encore du mal à son mari. Au travers de ses paroles toutes douces, on croit entendre : « Je vous en supplie ! Laissez-le tranquille ! Ne lui faites plus de mal ! »

On notera cette observation de Jean Rougerie et on s’en souviendra :

« On parle Céline, on ne le joue pas. Parce qu’il y a avant tout, chacun le sait, un langage Céline. Inutile donc de chercher autre chose : tout est là, clair, brillant, scintillant, génial. Le texte classique en somme. »

C’est, en effet, suffisamment clair et il n’y a rien à ajouter.

Né le 9 mars 1929 à Neuilly sur Seine, Jean Rougerie a quitté définitivement la scène le 25 janvier 1998 à Ivry sur Seine. Un célinien de cœur s’en est allé ce jour là.

Le texte de Paul CHAMBRILLON lui rendant hommage, publié en 1998, est repris dans le présent numéro : « Salut mon vieux Jean. Te voilà rendu sur des rives que l’on espère paisibles… »

A l’occasion de l’ « Affaire Bettancourt », tant médiatisée, Marc LAUDELOUT apporte quelques précisions sur les relations de « Céline et l’Oréal ». Comme l’éditorialiste l’explique, la méfiance –a tord ou à raison- de l’écrivain à l’égard d’Eugène Schueller, ne l’a pas empêché, se trouvant exilé au Danemark, de sympathiser avec le représentant de l’Oréal à Copenhague. Il nous rappelle aussi que Pierre Monnier, l’auteur de « Ferdinand furieux », célinien de toujours, fit, à partir des années cinquante, toute sa carrière chez l’Oréal qui fut, soit dit en passant, une arche bien venue pour nombre de « réprouvés » de la dernière guerre.

Maître François GIBAULT, de son côté, accorde à Frédéric SAENEN, quelques éclaircissements quant aux tribulations de l’auteur du Voyage avec le Droit. Le ton est donné :

« Céline se méfiait des juges (…) Il préférait régler lui-même ses comptes, à sa manière, en « duel », comme il le fit avec Sartre. ».

Deux avocats comme on sait, eurent à défendre Céline : Maître Tixier-Vignancour et Maître Albert Naud. Et comme le rapporte François Gibault, les deux hommes ne s’aimaient guère, justement à cause de Céline. L’honneur revint à Tixier d’obtenir, « par un formidable tour de passe-passe (…) l’amnistie qui permit à Céline de revenir en France sans risque d’arrestation. »

François Gibault, rappelons le, est président de la Société des Etudes céliniennes. A ce titre et depuis 25 ans, il organise tous les deux ans un colloque international où se retrouvent chercheurs et enseignants « venus des quatre coins du monde ».

A la question posée par Frédéric Saenen : « Quand l’œuvre de Céline tombera-t-elle dans le domaine public ? » réponse est donnée que ce sera en 2031 et non, précise Maître François Gibault, « en 2011 comme beaucoup le croient, puisque la protection est maintenant de 70 ans à compter du décès de l’auteur, avec cette précision que, pour les œuvres posthumes, ce délai ne courre qu’à compter de la publication. »

François Gibault, tout en regrettant de ne pas avoir connu l’ermite de Meudon, pense, comme biographe, qu’il en a peut-être été mieux ainsi. Dans le cas inverse, c’eut sans doute été au risque de se voir égarer sur de fausses pistes par celui, justement, qui n’aimait guère qu’on parle de lui, ni qu’on le montre. On sait combien, sur le chapitre, ses photographes ont dû jouer de ruse et l’on imagine quels efforts ont dû déployer ceux qui ont réussi à le « traîner » derrière la caméra ! Et pourtant, quel homme s’y est montré plus vrai et moins surfait que lui ?

On ne refermera pas ce 322ème numéro sans évoquer la première partie de l’étude de Gérard PEYLET sur « Le paysage urbain crépusculaire dans Voyage au bout de la nuit et Mort à crédit. ». Cette étude est tirée du 68ème cahier du Laboratoire Pluridisciplinaire de Recherches sur l’Imaginaire appliqué à la Littérature, des Presses Universitaires de Bordeaux (2005).

L’auteur, au travers d’extraits choisis, dégage la caractéristique du paysage célinien qui est la part d’ombre, entre chiens et loups, par laquelle il nous séduit. Peut-être, au fond, parce que c’est dans le noir que pousse la graine, et que cette œuvre, à sa manière, est lumineuse. Quoi que lunaire, c’est toujours de la lumière du soleil qu’il s’agit ; c’est justement par ce côté là que Céline brille.

Cette grande caractéristique du paysage célinien qu’évoque l’auteur de l’article : « L’attirance du néant à travers des images de décomposition, de dissolution, de chute. » n’est-elle que cela ? N’est-elle pas aussi la tentative d’en finir une fois pour toutes avec « la confusion, l’enlisement, la misère », le mal ?

Ah ! que ne cache-t-il pas cet horizon de suie ! Il faut donc chercher au-delà du noir et du désespoir pour trouver ce que portent en eux de compassion les mots et les images ; il faut « marquer le pas » comme devant ces tableaux que l’on regarde parfois dans les musées sans les voir… Il faut s’arrêter dans l’œuvre célinienne comme on le sent, quand on le sent, et passer en quelque sorte de l’autre côté pour comprendre la parole de Nietzsche : « Ecris avec ton sang, et tu sauras que le sang est esprit. »

18:21 Publié dans notes de lecture | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : céline, laudelout, chambrillon, monnier, gibault, rougerie, saudray, nietzsche

07/09/2010

ANTE DILUVIUM

Avec leurs crocs pointus et leurs serres de rapaces,

Bien avant que les monts

Eurent cédé la place

Aux plaines effondrées,

Ils portaient sur leurs fronts

Des cuirs astiqués.

Sans ouvrir leurs resserres,

A la tombée du soir,

Ils rampaient dans le noir

Sous la peau de la terre.

Ils rampaient sous la laine

Des moisissures jaunies

Qui voilaient les fontaines

Occultées des forêts

Pour s’abreuver la nuit.

Quand ils sortaient l’échine des pierrailles,

On voyait luire leurs carapaces d’écailles.

Larves des autres temps

Qui buviez aux fontaines,

Monstres blêmes,

Ne vous réveillez pas quand le soleil s’allume

Et qu’il chauffe la terre,

Laissez faire,

Tout reprendra sa place sous la lune…

18:38 Publié dans Poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : monstres, écailles, forêts, nuit, lune